|

|

- 2013年03月05日

来源:齐鲁晚报

-

【PDF版】 【PDF版】

|

|

|

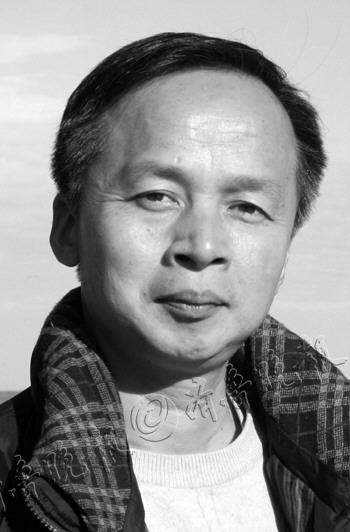

| 刘武,导演兼制片人,曾任大学讲师、新闻记者,出版过《醉里看乾坤》、《生命的几分之几消耗在路上》等专著,参与编导100集大型纪录片《睦邻》、45集纪录片《兄弟》。

|

|

中国人的那个“俄罗斯情结”,结的还是几十年前的俄罗斯,而不是现在的俄罗斯。

原来我有个同事,有很深很深的俄罗斯情结。他生于上世纪50年代,会用俄语唱《喀秋莎》、《莫斯科郊外的晚上》等前苏联歌曲,会用俄语说“达斯维达尼亚”(再见)、“斯巴西吧”(谢谢)、“达瓦里西”(同志)、“哈拉哨”(好)等日常用语,当然,聊起前苏联电影与俄罗斯历史、文学也是不在话下,但他一直没有机会去俄罗斯。

直到前几年,都快60岁了,他才因一个工作任务去俄罗斯和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等前苏联的一些加盟共和国好好转了一圈,一了心中的愿望。朋友说:要是没有这趟旅行,他的一生会留下很多遗憾。

对俄罗斯的文学、电影、音乐和绘画,我也非常熟悉并抱有深深的敬意,能够如数星星般地说起托尔斯泰、屠格涅夫、帕斯捷尔纳克、索尔仁尼琴、柴可夫斯基、肖斯塔科维奇、里姆斯基-科萨科夫、列宾、康定斯基等这些永垂史册的名字。见到斯维特兰娜时,我第一个想问的就是:“为什么前苏联解体后,变革的俄罗斯反而产生不了那些辉耀星空的人物?”

斯维特兰娜的名字与斯大林女儿的名字一样,所以我不费工夫就记住了它,她还有个中国名字,叫思玮。她告诉我说,以前她叫“思娓”,后来好多中国朋友说那个“娓”不好记,她就改写成“玮”。

她现在是荷兰籍,在阿姆斯特丹大学攻读博士。她是俄罗斯的80后,出生在莫斯科,父亲是工程师,母亲是英语老师,小时候也戴过红领巾。前苏联解体的时候,她还在中学读书,可能对那种变革带来的阵痛并没有太深的感受。因为母亲教英语,所以她从小说俄语、英语都没有问题,后来选修外语,她选了中文,因为他们一家对中国都有好感。几年前,她到北京大学进修过一年汉语,所以普通话说得相当标准,只是读汉字还有些吃力。现在她到北京来,是为做一项社会学课题。聊了一些与她的课题有关的内容后,我们说得最多的还是俄罗斯人与中国人共同经历的那些事情。

我跟她说很多中国人有强烈的“俄罗斯情结”,当然这大概只局限在40后、50后那里,60后、70后中也有一些俄罗斯的粉丝。前苏联及俄罗斯文化深深影响了他们,直到现在还有很多家长会把孩子送到俄罗斯去学音乐、舞蹈、电影。

思玮觉得她与中国人确实很容易找到共同的话题,因为她说起俄罗斯的那些名人、电影、名著、音乐、绘画等,几乎大多数中国人都非常熟悉,甚至像高尔基这些作家,很多人还会说起他的《童年》、《在人间》、《我的大学》,背诵他的《海燕》:“在苍茫的大海上,风聚集着乌云,在乌云和大海之间,海燕像黑色的闪电高傲地飞翔。”

说到这里,思玮都有些不好意思,因为她读高中时,高尔基已从课本中消失了。在她看来,俄罗斯的变化不像中国那样,中国人向前看,也向钱看,而俄罗斯人似乎更怀旧。在过去几十年中,这两个国家都经历了变革。她举例说,中国改革开放后,艺术市场日益兴盛,产生了很多有名的画家和作品,画品拍卖动辄上千万上亿。而俄罗斯的画坛似乎没有多少惊喜,俄罗斯的画卖不出好价钱。

当然,文学、电影等方面也一样,中国有获诺贝尔奖的莫言,还有很多在国际上获奖的影片,电影市场也一年比一年火热,好莱坞的制作人都在想方设法拉中国人一起拍片。但俄罗斯现在的文学和电影,都是乏善可陈。聊了很久,思玮也没法回答我那个问题,我也在想,中国人的那个“俄罗斯情结”,结的还是几十年前的俄罗斯,而不是现在的俄罗斯。

| |