|

|

- 2013年12月24日

来源:齐鲁晚报

-

【PDF版】 【PDF版】

|

|

|

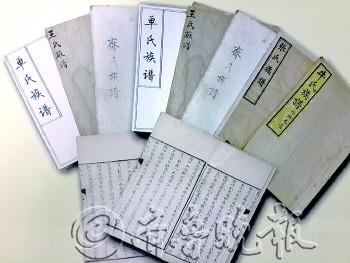

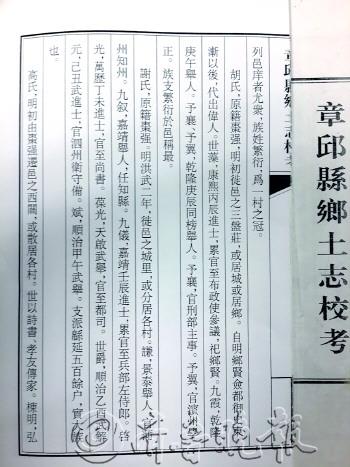

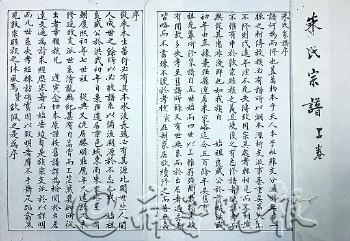

| 从诸多姓氏族谱,可见明初章丘移民的过程和路径。 |  | 《章丘县乡土志》记载的胡氏、谢氏、高氏皆源于河北枣强 |  | 朱氏家谱显示,朱家峪朱氏从河北枣强迁来。 |

|

“明初大移民”经数百年,至今仍为人们津津乐道。移民来源除了家喻户晓的山西“洪洞县”之外,另一重要集散地就是河北枣强。而在明初章丘是重要县区之一,许多章丘人都是在此时从河北枣强迁来的。

文/片 翟伯成

明初4次大战争

千村薜荔,百姓流离

明初洪武、永乐年间几十年的移民活动,不仅史实确凿,且对中华民族的发展产生了巨大的影响。《明太祖实录》迁民记载达66项,其中规模较大的18次,其中枣强是个重要的中转站。造成枣强移民的背景主要是战争、自然灾害和瘟疫。

元末明初,中原和长江流域经历了4次较大规模的战争,第一次是刘福通率领两准、河南、山东、安徽和江苏部分的农民十余万人与元军浴血奋战13年,以惨遭镇压告终。元军在镇压过程中十分残酷,过皆屠城,百姓“十亡七八”。第二次是元统治集团的内讧征战。第三次朱元璋起兵两准,为推翻元统治南征北战。第四次是“靖难之役”,为争夺皇位,燕王朱棣向南京政权发动战争,持续4年之久,杀掠无数,京、鲁、豫、皖为甚。

与此同时,旱涝蝗疫之灾仍频。自元末至明末,270多年间,发生各种自然灾害达1000多次,平均每年3次以上,几乎每年都有大洪水泛滥。据《元史》记载,仅元末40余年旱涝灾害山东18次,河南17次,河北7次。因枣强县地势较高,遂成为明初移民集聚或四散的地区。

山东天灾人祸,人口锐减。章丘地处要冲,灾难更为深重。明初全县有六个村庄荒无人烟。如黄河乡东野郭寨,原名杜家庄,因瘟疫变成为荒野。后韩氏兄弟从枣强迁来,更名野郭寨(荒野无人之意)。

明初30多年间

章丘移民村达376个

明朝建立后,统治者采取移民、奖励开荒政策,强制河北枣强、山西洪洞等地民众,来山东人烟稀少的村庄落户。

据《明史·食货一》记载,明代洪武及永乐年间曾进行大规模的强制移民。其主要目的有二:一是打击地方豪强,增强京师的实力。明太祖朱元璋“尝命户部籍浙江等九布政司(九省)应天(等)十八府、州富民万四千三百余户,以次召见,徒其家以实京师,谓之富户。”所谓移浙江等九布政司的富民,山东包括在九省之内。

二是充实因战乱人口锐减的地区。山东各县丁壮死亡以及户口逃亡的现象较严重,明太祖“屡徙西及山西民于滁、和、北平、山东、河南”。

移民主要有两条路径:一是从山西“洪洞县”向东,来山东到章丘等地;另一路径就是通过河北枣强。枣强,“以当地多枣而名”。河北枣强一带也是元末明初战乱破坏最严重的地区之一,当地百姓不可能大量外迁,枣强应是洪洞移民的一个中转站。枣强东南即为山东德州。洪洞移民进入济南府、青州府北部地区,走枣强—德州一线比较方便。一些枣强移民的家谱、族谱说他们本是洪洞人,经枣强迁来。

嘉靖八才子之一的李开先在《闲居集》中曾说:“章(丘)人由枣强徙居者,十常其九。”清末《章丘县乡土志》则记载:“章丘自明、清以来的名门望族如张氏、胡氏、谢氏、高氏、焦氏皆有明初由河北枣强迁入。”明洪武二年至永乐元年(1369年—1403年),章丘移民376个村庄,人口开始回升,至明万历十一年,全县人口达30万,年均增加633人。

明初章丘移民史证:

建村时间和姓氏族谱

明朝济南府及青州府,特别是两府的中北部一带,是枣强移民分布较密集的地区。章丘属于这一地区。

章丘历史悠久。商周时期为谭国之地:汉置阳丘县,北齐设高唐县。隋开皇十六年(596年)改为章丘县。今绣惠镇北,有山名“章丘山”,又名“女郎山”、“小田山”,俗称“城北山”,“章丘”一名源自此。章丘市共有自然村落1016个,其中枣强移民村落371个,占总数的36.52%。在建村时间上,以洪武、永乐两朝为多,具体年份以洪武二年居多。先举几例如下:

水寨镇季周寨村:洪武二年,隗氏从冀州枣强迁此建村,为怀念故乡,定村名为“冀州寨”。新中国成立后,为书写方便,改为“季周寨”。

刁镇王福村:洪武二年,王姓三兄弟由枣强迁居小曹庄,后来三兄弟分居三处,小曹庄改为“王福村”,另外二兄弟居住的地方叫“王三村”、“王四村”。

白云湖镇陈家庄:洪武二年,陈七与妻康氏从枣强县二蛾庄迁此建村。

据西顿邱《王氏族谱》记载:“高皇帝定鼎金陵,统一海宇,迁北民以实山东,公始祖在迁之列。至则版籍济南属邑章邱之明秀乡。徧览形胜,观西顿邱前峙赵仙山,后从浆水山(即武将山),沙河环其东,丘山列其西,山明水秀,人杰地灵,遂卜筑而居。”

在明初村庄重构过程中,来自远方的移民,不管是在原有的村庄定居,还是选新址建村,一个比较普遍的现象就是找“好”地方安居。若这“好”地方地理特征比较明显,则以地理特征或方位命名。这一方来自枣强的先民,拖家带口,历尽艰辛,辗转数千里,来到山明水秀之地,找到了安身立命之所。从此,繁衍生息。

朱家峪

他姓居民迁来更早

朱家峪位于乡政府驻地官庄西南3.7公里处,梯形村落,四面环山,两条泉溪从村中潺潺流过。居民500多户,1600余人。迄今为止,朱家峪犹保留古街、古巷、古宅、古阁、古桥、古祠、古井风貌。该村原名“城角峪”,又名“富山峪“。据《章丘市地名志》记曰:“洪武二年(1369年),朱良盛携全家由枣强迁来定居。”

光绪二十一年(1895年)编纂的《朱氏家谱序》云:“始祖良盛公元前明洪武初年由直隶枣县迁居朱家峪。”章丘一带的枣强移民大多传为洪武二年入迁。《朱氏家谱序》中的“洪武初年”也就被具体为“洪武二年”。

朱家峪还有李、赵等姓氏。笔者采访了李维本,他说其祖先迁来的时间早于朱氏。为了证明他的说法,他提出了一个例证:一般情况下,先迁入的人户占据泉溪边的风水宝地,他家即在秀丽的文峰山下的坛井旁边。这里是众泉汇聚之处,沟溪错杂,沟上架桥,路面七折,遂有“坛桥七折”之称,为当地一景。此说也印证了上面的村落成因史证分析。

(作者:章丘市政协文史委主任、市文联副主席)

| |