最“识时务”的诸城王氏家族

2014年06月23日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

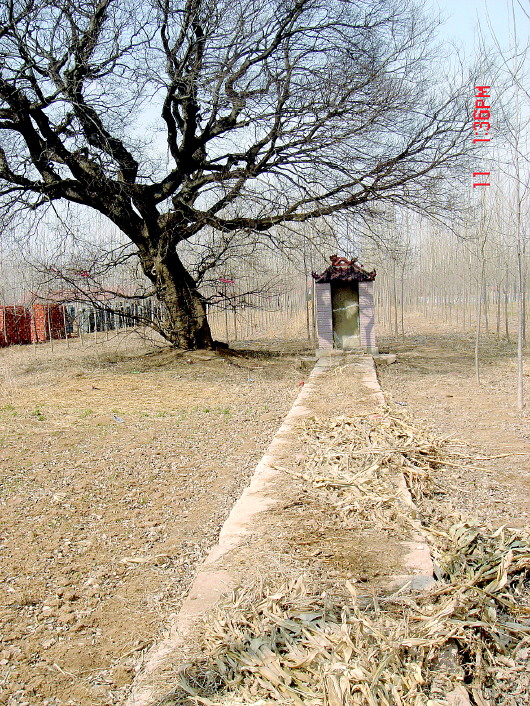

诸城王氏一祖墓遗址(资料片)

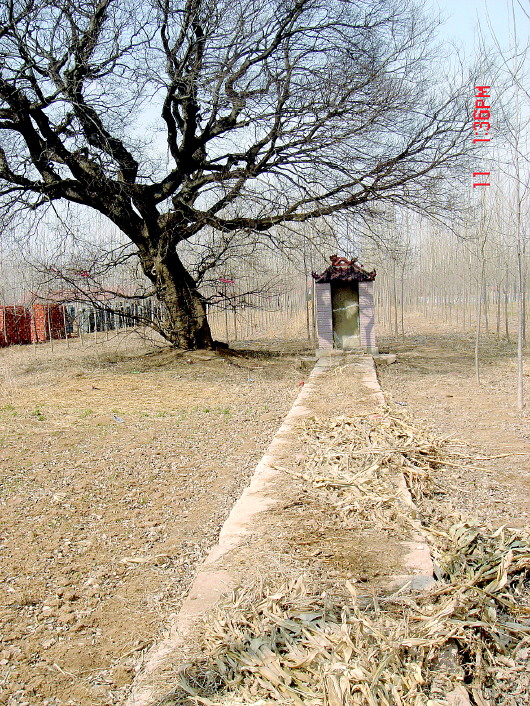

▼诸城王统照故居 本报深度记者 刘帅 摄

诸城王氏家族不温不火,代有名流,已持续了四百余年。

这个曾经在清朝出过王锳、王钺等多位进士、官至显要的大家族,在清末民初前所未有大变革之际,竟然也未沉落下去。他们选择了家族一贯顺应世变的作风,更多地参与到救国图存的爱国运动中,与中国的命运共呼吸,从而踩准节点,让家族平稳渡过每一次时代更迭。

从旧官僚转身革命党

6月11日,在诸城名人馆二楼,所列的诸城名人中,相州王氏人员不在少数,王凤翥、王乐平、王翔千等,他们虽为同族人员,但却分属国民党、共产党,甚至两者之间出现了交集。

“他们本是清朝中上层人士,但面临国家危难,都选择了适应新潮,为中国崛起,不被列强欺负而努力着。”相州王氏十九世王松魁介绍说。

最典型的莫过于从旧官僚转变为新政客的相州王氏十五世王凤翥,在清朝时他的官衔是“监生,候选州同知”。

“王凤翥受到维新思想影响,日趋开明。时逢清廷推行新政,王凤翥被推举为山东咨议局议员。”王松魁介绍说。

在“废科举、兴学校”风气的影响下,王凤翥回到家乡,决心兴办相州王氏私立三等学堂。王氏捐献田,以地租作为学堂的创建基金及经费。1904年,该学堂成立,学制三年,王凤翥任校长,他广聘地方名士教授古文、历史,聘请外国传教士教授数理化及英语。因办学成绩突出,王凤翥曾获清朝学部颁发的金质奖章。

山东大学(威海)王瑞华副教授告诉齐鲁晚报记者,相州王氏私立三等学堂的职员中有多位支持共和,武昌起义爆发后,王凤翥与人组织学生团百余人,配合民军司令王长庆驱逐清朝诸城县知县吴埙,宣布诸城县独立,并组织诸城县议会,成立了君政分府,王凤翥被推为诸城县议会议长等职。

1916年,王凤翥由同盟会会员转为中华革命党党员,积极参加讨袁活动,为协助革命军进驻诸城县做了许多工作。

“王氏私立三等学堂只办了一期,因辛亥革命、清廷垮台而停办。但这个三等学堂倡导救国图存对学生影响较大,出现了很多从事革命或者开启民智的人。”对诸城王氏有着深入研究的潍坊学院教授王宪明告诉齐鲁晚报记者。

学堂的毕业生王翔千就是诸城早期的共产党员之一,而山东省政协文史资料委员会编的《同盟会在山东》附录二《山东省同盟会会员名单》仅诸城王姓在会人员就多达九人,如王乐平、王鸣韶等。

“王乐平对共产党山东支部的创立起过重要作用。他最后作为国民党改组派的核心人物,领导了一系列反蒋活动,最终被蒋介石派特务杀害。”王宪明告诉齐鲁晚报记者,“除了国民党员,王氏中还有很多共产党员,而且早早就加入了共产党。”

王宪明细致分析过诸城王氏家族成员的生活轨迹,发现在清末的家族裂变中,王氏受过良好教育的中上层人员,大多选择了顺应时代潮流,在某些方面甚至领风气之先,他们先是期待共和,后来在中国共产党的影响下,很快投身到爱国民主运动,在抗日战争和解放战争时期,做了很多有益于人民的工作,从而让这个家族的很多人至今都能躺在历史的功劳簿上。

道废则隐

其实,从明代后期开始,诸城王氏就表现出“与时代同步”的倾向。

明代末年政治腐败,王氏族人则不急仕进,只待清朝入关,在南方士子还没有充分参与到科场、官场竞争的时候,王家人就捷足先登。

清初,士大夫或追随南明,或依违观望,或顾虑政治操守和民族气节,直到三藩平定之后,才开始与清朝全面合作。无论在野在朝,王氏族人从一开始就没有表现出对明朝的留恋,这可能与他们没受多少明朝的深恩,反而亲历了明末的政治腐败有关。

诸城王氏族人王锳弱冠补诸生,顺治五年(1648)戊子科山东乡试中第32名举人,次年中进士。

自此,诸城王氏在清朝开始登上政治舞台,仅顺、康、雍三朝,就进士辈出,他们为官有声,且文采风流,一时间让王氏声名显赫。乾、嘉时代,王氏科举仕宦的势头明显减弱,但靠着家族官员辈出的聚集效应,这个家族仍然能够继续书写华章。

清朝嘉庆以后,世变日亟,面对日益严重的社会危机,诸城王氏对清廷的态度也在改变、在分化。有人继续与朝廷合作,甚至甘心为清廷殉葬;有人道废则隐,采取不合作态度;也有人加入到推翻清廷、创立共和的会党组织。

道、咸年间,诸城王氏出于家族传统和本身利益考虑,与朝廷合作还是主流。他们继续走科举仕宦的老路,一旦国家有警,也愿意“为王前驱”。

1860年,太平天国军队攻陷杭州,克复苏州、常州,破江南大营,势头甚劲。清廷命令各地办团练,以军功激励民众。1861年和1867年捻军过境,抢掠诸城。

捻党是产生于清康熙年间豫、鲁、皖地区零散的北方民间社团,乘太平天国全盛之际崛起于黄淮地区。1864年,天京陷落,太平天国覆亡,此后四年间,捻军成为抗清主力军,但也抢掠城池,对百姓伤害较大。

捻军后期,山东成为主战场。山东各地的抗捻行动中,出于自保,不仅有缙绅阶层,还有一般农民参与。捻军四次入境,但对诸城的损害都不大,这就有诸城王氏的功劳,文化名镇获得保全,王氏中王海澄和从弟王云湘的贡献最大。这也使得王氏得到褒奖,家族得以延续。

由传统的科举到追求军功,时间划向清末,诸城王氏继续向前看,他们“咸与维新”,最终到参加颠覆清朝、创建共和的会党组织,在当地的政治思潮中一直领风气之先,这也是诸城王氏在辛亥以后的影响毫不逊色于清代的原因。

最好的乡村教育

诸城王氏顺应世变的作风看起来少不了“政治投机”的味道,在每个历史转折关头,他们大都能洞烛先机,与时俱进。而在这种善“变”中,唯一不变的就是家族应举为官的上升路径。

王氏后代著名作家王意坚在《姜贵自传》中介绍自己家族:“我家历代以招佃收租,坐享其成为主,而以应举为官为事业发展的唯一路径。直到废科举,兴学校,仍然方向不变。”以应举为官为事业发展的唯一路径,学而优则仕,“应举”的目的又是为了“为官”。为官之后,俸禄、养廉、规例,又可以广置田产,招更多的佃,收更多的租。

明清以来,诸城相州王氏非常注重科举教育,除了建立私塾,还广延名师。到了清末民初,王氏私立三等学堂的建立,则显示了他们既想一如既往地重视后代教育,也要适应新潮流的复杂心理。

私学的兴起,为诸城王氏的繁荣注入了力量,更成为他们直接参与各种党派,为美好中国而努力的培育地。

王氏私立三等学堂所奉行的是洋务派张之洞的“中学为体,西学为用”的主张。正是这种自由并包的气氛,使得共产主义与三民主义同时在学校得以传播,它的早期毕业生王乐平、王翔千分别成为国、共两党在山东的创始人,后来他们的家族子弟与学生王深林成为农工民主党的创始人。

辛亥革命爆发后,王氏私立三等学堂停办,但仍有部分教师坚持在自己家中为学生授课。1913年,恢复办学被王氏族人重新提出,当时只恢复小学班,改校名为“相州王氏私立小学”。这所小学在随后的三十多年里,培育了一批又一批人才。相州王氏后代王志坚,从1929年到抗战爆发,一直担任相州王氏私立小学校长。王志坚任校长期间,对国语课进行改革,将人文教育与乡土教育结合起来,让小学高年级学生收集民间流传的故事、俗语、歌谣、谜语,作为练习写作的项目,颇见成效。在他的努力下,相州王氏私学达到鼎盛。

“虽然是乡村私立学校,但每逢全县统考,却屡屡夺魁。他不仅在相州王氏家族教育中承先启后,在山东近代乡村教育史上也占有一席之地。”王宪明告诉齐鲁晚报记者。

尤为难能可贵的是,王氏家族的四位作家:王统照、王希坚、王愿坚、王意坚都在这所小学接受过初级教育,另两位王家的女婿:臧克家、王力虽然没在这里上学,但对他们影响甚深的夫人都是在这个小学上学的。在现代历史上,从这个偏远的乡村小学走出的人才甚至不亚于一所重点大学。

臧克家诗集《罪恶的黑手》中,有作于1934年春天的六首诗《村夜》等,诗后都注有“于相州”。“那时候他正在相州王家做上门女婿,臧克家的前妻是王深汀,他的诗歌应该也受到王氏私立小学文风的影响。”王宪明说。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。