1982年毕业于曲阜师范大学美术系油画专业,现为山东工艺美术学院教授,北京上苑艺术区驻馆艺术家,2013年获雅昌艺术网年度最佳创作奖,在全国和省级以上画展中获奖二十余次,《中国油画市场》第25期举荐为“最具升值潜力艺术家”。作品被美国、日本、亚洲艺术学会、山东省美术馆、山东省美术家协会等国内众多机构和个人收藏。

▲青岛基督教堂 80×100cm

◥笑春风 100x150cm

◥青岛崂山渔港 100x130cm

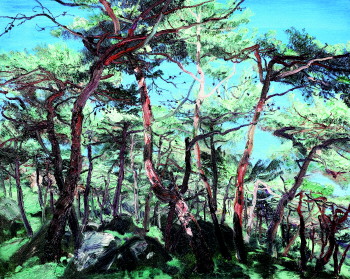

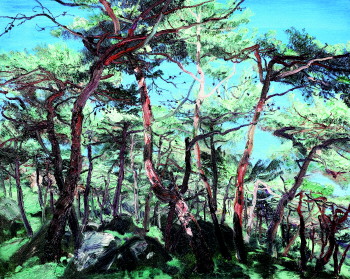

◤阳光下的松林 80x100cm

◥大洼深秋 100x150cm

◥◥宋卫东艺术简介

不少人用“中西结合”、“气韵生动”来评论宋卫东的作品,这也是当代中国油画中的一个重要论调。对于“结合”而言,假设一位艺术家没有切身站在“中”与“西”两个不同位置对望、交流过,应不能融合到位。毕业于曲阜师范大学的宋卫东基础全面,对油画,国画工、写皆有涉猎,近年来对当代绘画进行了深入的思考。一个有趣的现象是,许多毕业于此的油画艺术家都已经形成了自己的意象油画艺术语言,使东方意境在外来的西方油画上得到开拓和表现,被学术界称为“杏坛画家”。宋卫东作为其中佼佼者,在“中”与“西”中,走出了自己的道路。

看宋卫东的作品,书写性与“线”的表达尤为突出。宋卫东认为,欧洲人绘画讲究塑型,线在西画中应用多为明暗分界;而中国人绘画讲究写意,讲究用线,与书法不无关系,线也在中国文人笔下,产生了抑扬顿挫、浓淡干枯不同特征,延伸出不同的审美情趣,如“曹衣出水”、“吴带当风”等。因此,线在油彩画布上的挥洒自如,成为宋卫东营造东方意境的重要标志。在他的笔触形态,用笔的抑扬顿挫、轻重缓急之中,观者也可以明显地感受画家情绪的抒发。

据宋卫东回忆,在他的求学时期,“学苏”气氛十分浓厚,80年代初,吴寇中先生到曲阜写生时,曾在曲师举办了多次讲座,吴老师对油画中西结合的理论认识和作品带给他许多惊喜与启发,逐渐产生了中西结合的朦胧概念,在中国传统文化的熏陶和浸染下,东方的思维方式自然而然地投射到他的创作实践中。宋卫东的大多数作品为写生完成,其作品有巨制,也有小品,但大有细节,小不小气。在面对大自然不断抒发、释放同时,“大”与“细”的交互运用,创造出画面丰富而多元的语言内涵:他的写生画面有张力,有魄力,着色用笔都非常强调油画艺术自身语言的运用,质感强烈,节奏明快,气韵流畅贯通而不落俗套,饱含尽情挥洒胸中逸气的酣畅淋漓。同时,在宋卫东的油画作品中人们可以看到,西方的材料和技法已经被中国的精神和观念吸收并消化,与被描绘的景色一起成为一种“移情”的载体,而他对光与色的处理明净恬淡,亦展现出典型的东方意境,具有了浓郁的中国情节和文人情趣。

之前做过记者和摄影的经历,不仅影响到宋卫东的绘画风格,成为他“读万卷书,行万里路”的最好积累过程。对摄影很有研究的宋卫东认为,摄影与绘画有着密不可分的关系,“早在17、18世纪的欧洲,许多画家用暗箱柜来帮助他们绘制风光、建筑甚至肖像。一个典型的暗箱非常像现代的单镜头反光照相机:光线由镜头进入,在箱内经过一块镜子的反射,在上面的磨砂玻璃上呈现左右颠倒的实像,画家就是把一张很薄的纸铺在磨砂屏上,描下图形,以求达到最真实的透视效果。”

受此影响,宋卫东的写生画面也多呈现出“广角”视角构图,视野宽阔、景深长,表现出相当大的清晰范围。同时,这也符合了中国画里的散点透视法,他一些表现江南古宅的作品几乎呈现出180度“非正常”的视角,把目之所及的事物“乾坤大挪移”,很大程度增强了画面的感染力,也让写生反映真实、重组构建的本质得到了充分发挥。有朋友告诉宋卫东,“你应该庆幸自己做过记者”,宋卫东深以为然。他说,“记者、摄影,这样的工作让我行万里路,也让我见到了美术界大批优秀作品,眼界自然提高很多,而绘画最终要达到画修养、画阅历、画胸襟的层面上,这些丰富的经历都会有助于画家找到自己的画面语言。”

在当下世界大发展大变化的时代,中西结合多元并进是当前绘画艺术发展的必然趋势。西方绘画曾在19世纪中期之后成功地借鉴吸收了东方绘画之长,在他们的代表人物高更、毕加索等作品中都有着明显的东方绘画痕迹,而在中国油画的中西结合中,宋卫东有着更为广阔的空间。 (东野升珍)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。