“葫芦大王”马友谊

2014年07月29日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

葫芦雕刻前都要精心挑选。

精心雕刻。

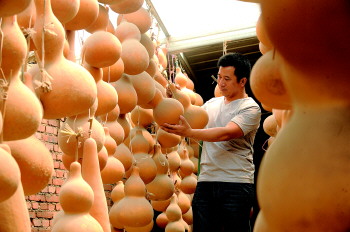

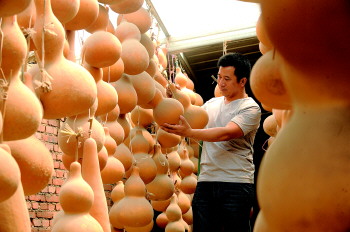

葫芦仓库。

一丝不苟。

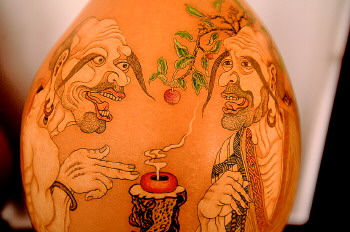

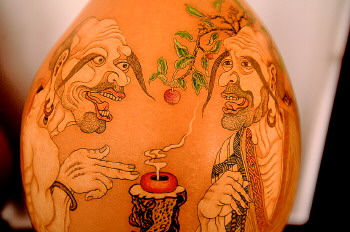

葫芦上的图案无不透着精细。

向朋友介绍自己的得意之作。

见习记者 张霖

走进章丘文祖镇友谊葫芦研制中心,3000平米的规模令人赞叹。北边是葫芦仓库,挂着形状各异的葫芦数百。仓库南边是工作间,雕刻葫芦、挽结葫芦、彩绘葫芦、烙画葫芦、镂空葫芦等成品半成品摆放其中,记者听着马友谊回忆起了他“葫芦大王”的从业经历。

伴着马友谊长大的,是我们儿时常见的水瓢。马友谊小时候家境并不富裕,住在文祖南街村里的父母依靠制作豆腐维持生计,而葫芦瓢正是家中制作豆腐的必备工具。小时候,马友谊家里种了不少葫芦,幼年的马友谊总喜欢在这些葫芦瓢上刻刻画画,随心所欲进行“创作”,无论是书本上的人物还是神话故事中的鬼怪等,在马友谊手中都会有另一种味道,马友谊由此结下了“葫芦缘”。

初中毕业后,马友谊来到了淄博周村的一家工厂工作。由于闲暇时间较多,工作的地方离周村有名的凤阳家具厂很近,里面聚集了好多南方雕刻技艺精湛的艺人,马友谊抽空就去凤阳家具厂陪老人们聊天,当时里面有一位60多岁的雕刻老艺人,马友谊经常帮着老艺人打壶酒。慢慢地老人发现马友谊对雕刻很有悟性,老人毫无保留地把雕刻技艺传给了马友谊,一年之间,马友谊就掌握了精湛的雕刻技艺。于是马友谊返回老家文祖南村,种植了两片葫芦,开始专心致志地搞葫芦雕刻创作。葫芦的制作工艺相当复杂,从葫芦的采摘选取到去皮处理,再经过晒干、防虫、上色雕刻、抛光等,一套流程下来需要大量的知识和耐性,如此多的困难“葫芦大王”都克服了。

“现在手里根本没有什么余货,更谈不上什么得意的作品,订单这么多,作品一弄完就被收购了,哪还有什么得意之作留在家里。”当听到记者询问葫芦精品余货时,马友谊笑着对记者说道。“现在北京、上海、南京、西安等都形成特殊的顾客群体,基本上属于畅销全国,上海的几个教授都拿着我的工艺品送给国外友人。”说到这里,马友谊颇为骄傲。

在他的工作室里,有不少展示产品,栩栩如生的现代明星、孔子等先贤、变幻多样的福寿造型等,形态各异,但无不透着精细。

2011年,马友谊第一次带着他的葫芦产品对外经销。他的目的地是济南英雄山文化市场。“当时就想去见见世面,看看市场,没打算能卖出多少。”马友谊回忆道。不过第一次买卖的结果却让马友谊大吃一惊,一位收藏家出了300元人民币的价格买走了一百单八将葫芦,还没有窃喜完,马友谊剩下的两个葫芦被三个外国人以400美元的价格拿走。

不久,马友谊结识了西安某客商,与美国葫芦协会签订订单,出口葫芦。这一年,马友谊获利20万。

目前,马友谊的研制中心有四个工人,其中三个是残疾人。对此,马友谊认为,“他们本来就是弱势群体,别的什么重活完成起来也有难度,做葫芦耗费体力较少,还能维持他们的生计,毕竟掌握一门手艺对他们来说也有好处。精细的部分我来完成,那些简单的初期工艺可以交给他们,他们也很珍惜这个工作,我也很高兴能帮助他们。”马友谊时不常地给残疾工人放假休息,有空的时候还带着他们去百脉泉公园和朱家峪放松玩耍。

发现了葫芦商机的马友谊对自己的技术更加精益求精,他开始大面积地种植葫芦。同村的人对此感到不解,葫芦除了制作葫芦瓢还能有什么作用?马友谊用自己的行动解开了大家的谜题。“刚开始的时候很麻烦,手艺也不纯熟,稍有不慎,一个葫芦就毁了,钱倒是损失不大,可是时间耗不起。”马友谊现在说起来都心有余悸。

为了更好地丰富自己的知识,便于创作,马友谊利用雕刻的间隙,学绘画,学书法,查资料,看古籍,在不断学习中,马友谊的葫芦雕刻在不断丰富,名人字画,古人书法,纷纷进入了马友谊的葫芦作品。“这不只是件工艺品,还是一个文化符号,我们应该好好地传承下去。”面对各种赞誉,马友谊没有迷失。

2014年6月,马友谊在英雄山文化市场内开了一家45平米的友谊葫艺店,将葫芦工艺正式推向济南市场。“现在章丘济南两边都很忙,订单量很大,经营势头很好。”马友谊介绍说。

除此之外,马友谊还在乡里建立起了八仙葫芦工艺制品专业合作社,专门收购老百姓种植的葫芦,然后进行去皮以及前期加工。“也是想为家乡人民做点事,给他们带来点额外收益。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。