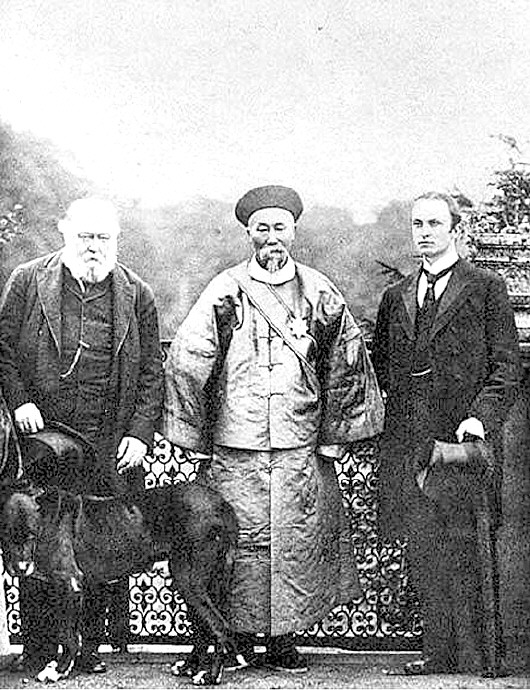

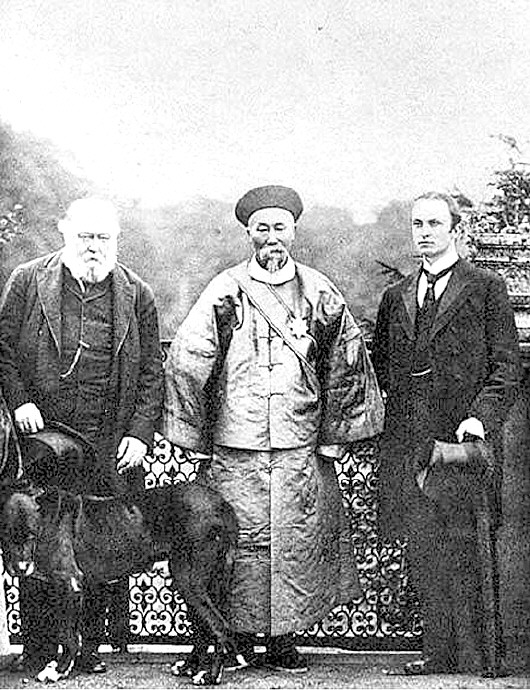

1896年,李鸿章成为清代大臣中第一个进行环球访问的人。访英期间,李鸿章与英国首相兼外交大臣索尔兹伯里(左)、英国外交副大臣寇松(右)合影

读了一篇《李鸿章的勋章和宝剑》的文章,文章开篇谓“李鸿章办了整整30年外交,长期处在折冲樽俎的高位上,所获勋章就特别多……”由此不免联想到当年邓小平在世时对李鸿章的一个低调的评价,那是他会见英国“铁娘子”撒切尔夫人时的一段话,意思是:“如果不收回(香港),就意味着中国政府是晚清政府,中国领导人是李鸿章!”随后,邓公撂下一句话:“我绝不当李鸿章。”

显然,这里邓小平所说的“李鸿章”,是一个屈辱的中国近代史的象征符号,这个“李鸿章”是曾代表清廷与洋人签订一系列割地赔款、丧权辱国不平等条约的所谓“相国大人”,由此说来,邓小平说得一点都不错,而且那是表现了中国人民凛然的民族精神和气节的。当然,至于要从整体上评价李鸿章,应该有不同的角度或者不同的侧面了。

历史上的李鸿章究竟如何,这是一篇大文章,需要“小心的求证”,就说他“办了整整30年外交”,为什么中国是愈加衰弱不堪和呈鱼烂之象呢?在这中间李鸿章应该负多大的责任呢?此外,彼时在海外,由这位“相国大人”所代表的中国人又是如何被作为“他者”所看视的呢?或者还可以追问一下:那些勋章和宝剑等,是因为“卖国有功”而授受的么?这些,许多史籍都会书写的,其实,除了史籍或者教科书的“宏大叙事”,其中的一些细节也不无意义,这就是笔者想说的一个当年俄国盲童眼中的李鸿章的故事。

山东《老照片》创刊号有一篇说及“二周”(树人、作人)的文章,其中一帧照片还是唯一存世的“二周”合影的照片,而夹在“二周”中间的,就是当时甫到北京的俄国盲诗人爱罗先珂,他是当年北京八道湾“二周”兄弟的客人,也是“二周”所共同挚爱的一位友人。这位盲诗人,少年时曾经与李鸿章有一“面”之雅。

原来当年李鸿章出访俄国,曾接受了俄国一家最大的茶叶公司的经理柏洛甫的宴请,这家公司是专门同中国做生意的,李鸿章席间是否接受了“红包”?天晓得。恰巧,柏洛甫家的旁边就是莫斯科的盲童学校,李鸿章一时兴起,要求参观这所学校,“于是他穿着中国衣服,脑后拖着大辫子,来到我们的学校里。”爱罗先珂这样写道。

爱罗先珂回忆:“他非常和气,而且准许我们去摸他的衣服和辫子。我因为知道李鸿章是‘属于黄种’,所以紧紧地握住了他的手,细细摸索了一番,想寻出白种的手和黄种的手究竟有什么不同的地方没有。”也许是爱罗先珂感觉不到不同,他就问李鸿章:“你真是黄种么?”李答:“是。”旁边有个同学搭腔说:“李鸿章要是属于黄种,他一定要比我们野蛮得多了,但是我看来,他似乎至少要比我们的仆役总要和善些罢。”

当李鸿章的翻译把这些话说给李听之后,李哈哈大笑了。客人走了之后,爱罗先珂和他的同学却“因为对于贵人失了敬礼,便受了严厉的惩罚”。后来在私下里,爱罗先珂和他的同学认为:李鸿章的手比白种人校长的手要光滑,也更和善、文明。然而,他们的话被学校当局知悉了,他们遭到了罚跪。

在受罚中,爱罗先珂和他的同学们似乎知道自己怎样错了,于是,“我们把中国人的劣点和奇形怪状都记起来了,这些都是平时先生教给我们的,现在都拿来加到可怜的李鸿章的头上去了。”在那些盲童的“眼”里,李鸿章“不及我们先生那样文明,不及我们先生那样智慧,因为他束有奇异样子的裙(他们分辨不出“裙”和“袍”——笔者注),他拖着滑稽的辫子,在他年幼的时候他把他的双脚紧紧地裹在很小的木鞋里,使变成一双小脚(他们又似乎把男女性别搞混了——笔者注)”,最后,他们还认为他是“东方的犹太人,他只知道谋自己的利益,他爱金钱比世界上的什么东西都还爱”,等等。此外,在盲童们所给定的“他者”的想象中,李鸿章这位“他者”是多么怪僻呀,他居然“喜欢在大庭广众中看着执行惨刑或处决罪犯;他有许多妻子;他只爱他的儿子,对于女儿却很淡漠;他喝的茶是不搀糖的;他用了黑猫当做早餐,用了小狗和蠕虫当做午餐,用了蜜炙耗子当做晚餐;他捉了虮虱时便放到嘴里把它嚼死……”

说这些是什么意思呢?爱罗先珂和他的同学们所感受到的李鸿章,其实就是所谓“中国/黄种人/野蛮人”这样的排序,这就是当时中国与西方相对的“他者”的形象,即使是对方中作为弱者的盲童,也被教化了这种“意蒂牢结”,而“清廷/李鸿章/刽子手或卖国贼”等等,也不妨说就是后来我们所习见的历史观中的另外一种排序、一种场景,一如通过这种历史观以及它二元对立的思维定势所供给我们记忆的那个历史场景:“男子/女子”、“现代/古代”、“西方/东方”等等,在这种“宏大叙事”的视野下,历史被无情地简单化了。

印象特别深的是上海的“世博会”,展会期间各种媒体的宣传,让人们知道了晚清时的李鸿章、盛宣怀等等,奇怪的是评价不一样了,到了现在,似乎人们更多的是从“中国近代化第一人”这样的角度来看李鸿章了,而所谓“近代化”(如今多用“现代化”这个词了),东方国家无一不是经过开明专制(或“新权威主义”)、民营工业(或“民营化”)以及有限的政治民主化达到的,至于个中的李鸿章以及“洋务派”的同道如左宗棠、丁日昌、郭嵩焘、沈葆桢等,均曾致力于此,结果却是南辕北辙。那原因呢?有人说李鸿章的悲剧不在于当时梁启超所认为的他“只知有君主,不知有国民”,也不是其改革措施的失当,而在于其所强调的不断加大的开放(“华人之效西法,如寒极而春至,须迁延恶耐,逐渐加温”)和改革的心思时时受上下所阻,特别是他视政治民主化为“大者、远者”而不能为、不欲为,因此,李鸿章也就当不成“中国的伊藤博文”,所谓“近代化”诸事也就不谐矣。如是,“李鸿章”这个标签,也就成为一个至今还让人反感的历史名词。

现在很难想象,当年在爱罗先珂和他的同学们手感之下的李鸿章,竟是如此的“动漫”,而历史沧桑之下,想当年因为“李鸿章”这三个字,在那“老子反动儿混蛋”的岁月中,其后人的命运会是如何(身处海外的张爱玲是例外),想想偌大一个家族,当年如何锦衣纨绔、饫甘餍肥,此后留下来的,大概只有李国焘一人矣,这也正应了《红楼梦》中的“好了歌”,则更无须说什么“勋章和宝剑”矣。

(本文作者为浙江大学教授)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。