汉代就有了“贴牌”生产方式?

东平陵城——汉代冶铁都城查考

2014年11月21日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

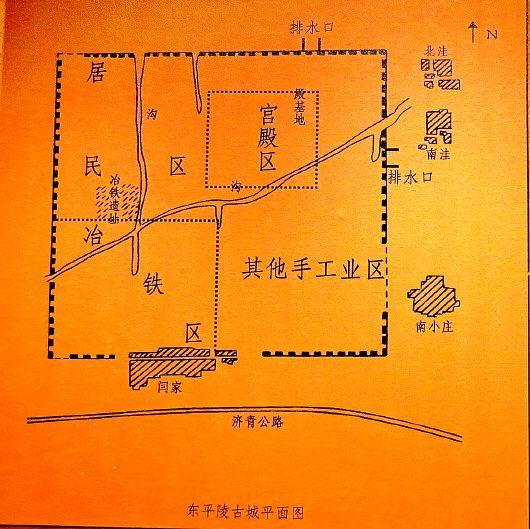

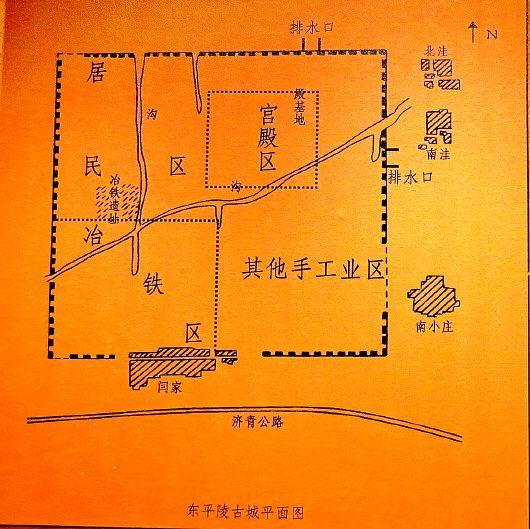

东平陵城平面图

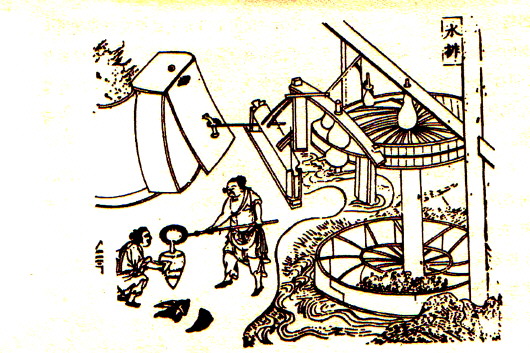

古时用水排鼓风治铁图

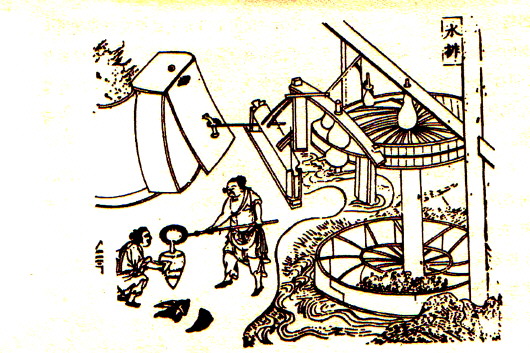

古代治铁图

□翟伯成

东平陵城,名副其实冶铁中心

东平陵城坐落于泰山北麓广袤的山前冲积平原上,地处东西交通之要道,为古济左走廊之锁要。武原水、巨合水依次交汇于城西,合流之后向西北注入济水。这一带土壤肥沃,水利发达,从上古开始,一直存在着一个规模较大的区域性中心城市。

两汉时期,无论济南为郡、为国,郡治或王都均在东平陵城。东平陵城平面呈方形,边长约2000米,面积约400万平方米,始建于战国,历经两汉,西晋以后,东平陵城逐渐废弃。经多次考古勘探和发掘,城内发现大量汉代的遗存,除道路、城门外,还有大型建筑基址、众多冶铁遗址。汉武帝时,在全国设铁官48处,山东占了12处。而在章丘县境就有平陵城(今平陵城遗址)和唐冶(现划归历城)两处。汉代铁官标志,都是用铁官作坊所在地的地名作代表的。当时汉代东平陵城为全国著名的冶铁业中心,冶铁技术先进发达。

根据东平陵城城址的调查和发掘,曾多次发现“大山二”铁锤铸范和“大四”铁锄铸范。据考,“大山二”即为泰山郡第二号冶铁作坊,“大四”即为泰山郡第四号冶铁作坊,署名泰山郡铁官标志的铸范出土于东平陵城城址,似乎说明汉代已经出现了异地贴牌生产方式,也就是说泰山郡铁官以自己的名义或品牌在济南郡铁官工场加工定作产品。如今东平陵城是目前山东省保存最好的战国秦汉城址,2006年被列为全国重点文物保护单位。

“济南椎成剑”出自章丘铁匠手

据《后汉书·韩棱传》记载:“……与仆射郅寿、尚书陈宠,同时俱以才能称。肃宗(东汉章帝)尝赐诸尚书剑,唯此三人特以宝剑,自手署其名曰:‘韩棱楚龙渊,郅寿蜀汉文,陈宠济南椎成。’时论者为之说:以棱渊深有谋,故得龙渊;寿明达有文章,故得汉文;宠敦朴,善不见外,故得椎成。”

陈宠,人名;济南,指产地;椎成,指的是剑名。即汉章帝曾将珍藏的三把宝剑亲自题名,分别赐予其心爱的三位大臣,其中赐予尚书陈宠的那把宝剑便叫作“济南椎成”。而“济南椎成”剑又是章丘铁匠制作的宝剑。宝剑具有韧性,锻造时需掌握渗碳法,才能达到刚柔相济之效。章丘铁匠制作的宝剑,在两千年前就已经是国家级的名产品,成为皇帝赏赐公卿重臣的特殊礼物。可见,章丘铁匠在两千多年之前就掌握了渗碳法这项技术,并被近年出土的钢剑所证明。

出土铁器金相分析还反映出平陵城铁器在冶铸制作方面的多样化;铸造不同的器物,采用不同的制作工艺,并能合理地掌握温度,恰当地采用局部热处理技术。从可锻铸铁到钢的过程,可以看出平陵城冶铁业发展的连续性。在没有化学分析,全凭经验的情况下,冶铸铁器能达到如此高的水平,证明了当时的铁器铸造工业确已达到了较为成熟的水平,充分反映出我国劳动人民的勤劳、智慧。

冶铁革命初现端倪

铁的发明和使用在中国历史上具有革命性的意义,冶铁业是汉代新兴发展的产业,当时,东平陵冶铁业的发达代表了汉代生产力的先进水平,冶铁革命初现端倪。东平陵城设有铁官,是汉代的冶铁重镇,经考古证实,平陵城遗址不但出土大量的铁器农具和武器,还发现了大量冶铁作坊,反映出汉代东平陵城冶铁业、农业的繁荣和军事之强大。

“唐时铁器章丘最盛”(民国四年《山东通志》),光绪三十三年《章丘乡土志》也记载:“铁工在城乡者十之一二,在外府以及各省者甚多,每年春出冬归,习以为常。”后世章丘享有“铁匠之乡”的美誉,其闻名遐迩的冶铁传统和铁匠文化,向上追溯,大概能追溯到春秋战国,甚至更早的时代。

(作者系章丘市政协文史委主任、市文联副主席)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。