结婚50年第一次穿上婚纱

七旬老人王春喜和老伴王素云拍婚纱照纪念金婚

2015年03月18日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

◤王春喜和老伴王素云拍的婚纱照。

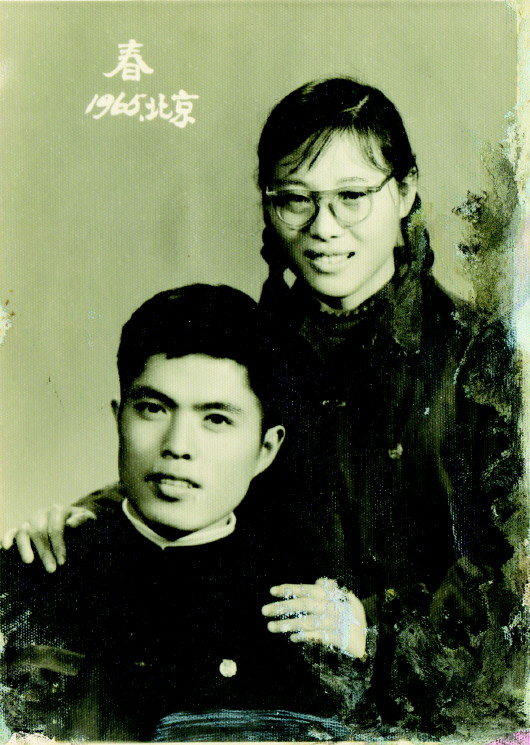

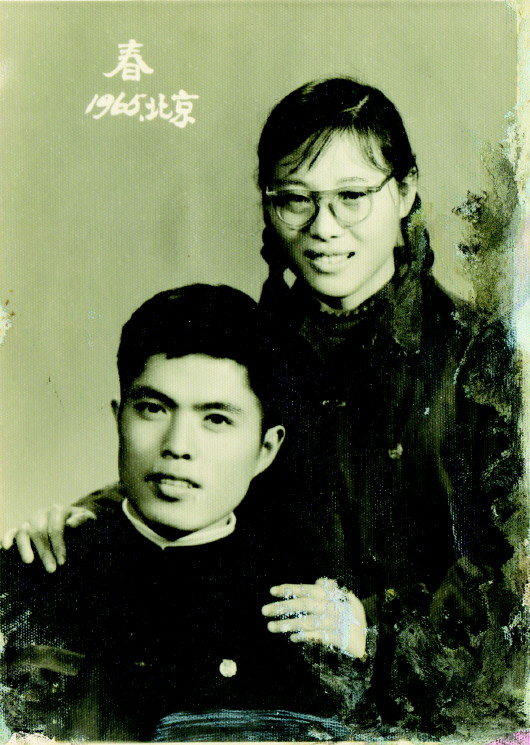

▲王春喜与王素云年轻时的合影。

◆体谅是相爱的秘诀

春寒料峭,但是天气变化却影响不了王春喜老人的好心情,76岁的他脸上洋溢着幸福,显得格外激动,因为他刚拿到了和妻子王素云的婚纱照。结婚50年来,这是他们第一次穿上婚纱礼服拍照留念。

文/片 本报记者 王璐琪

王素云出生在北京,生长在北京,说一口标准的北京话,当别人问到:“阿姨,你是哪里人?”她却说:“我是地地道道的滨州人。”

王素云的丈夫王春喜出生在黄河下游的小开河村,两人相距近千里,1957年的冬季,王素云跟随养父王金山回原籍滨州小开河探亲,在小开河村前的千里黄河长堤上玩耍时遇到也来此处的王春喜。这一年王素云17岁,王春喜18岁。通过简单的交谈,双方都留下了不错的印象。

王素云在小开河住了十几天后,随养父母回京,两人有山山水水相隔,但却互相惦记,并通过亲友相互打听,关注对方情况,大有“一见钟情”之感。后来两人有了书信联系,两人在通信中直接交流思想,大事小情、无话不聊,十分投机。

1958年秋,王素云通过考试在京就业,年末王春喜光荣参军入伍,部队驻扎在东北公主岭,两人分别离开家庭走入了社会,相互的联系更加密切了,成为“千里知己”。

1961年,王春喜的父亲不远千里,先到公主岭,后到北京城,与各方磋商,最后达成了一致意见,同意他们的婚事。1965年3月15日,王春喜和王素云在北京领取了结婚证。

王素云说:“本来我不喜欢山东这块土地,因为我已经习惯了北京,但是他的真情感动了我,我爱上了滨州这片土地,我愿意死在这块土地上,我不再是北京人了,是山东人!”

回忆结婚之后这50年,王素云老人总结了几点夫妻相爱的小秘诀。她说:“年轻的时候,春喜是个工作狂,他在部队的时候我们又是两地分居,我常常要自己带孩子,有时候累了心里难免烦躁,但是我都化抱怨为谅解了。后来他要参加成人高考,我就陪着他在路灯下看书,在家里我就提问他。日子就是一天天地过,我眼睛近乎失明时,我都快要崩溃了,不想活了,但是他陪着我,我觉得心里踏实,我要好好陪着他。”

用老人王春喜的话形容他和妻子的婚姻,他只用两个字“幸运”。他说:“我很感谢她,能认识她是我的幸运,能与她结婚我更感到幸运,可以说没有她就没有我工作上的成绩,生活中有人陪伴是幸运的。”

拍摄休息时,王春喜给大家讲了一个小故事。那时王素云身体不好,脾气和情绪都不稳定,一次晚上王春喜给王素云洗脚,王素云因为情绪不好推了王春喜一下,蹲在地上的王春喜摔倒了,但是王春喜却给王素云讲起了笑话,把王素云逗乐了。

王春喜说:“爱一个人就要体谅她,不要事事较真,多站在对方的角度考虑,就能体会到对方的感情。”

◆结婚50载穿上梦想婚纱

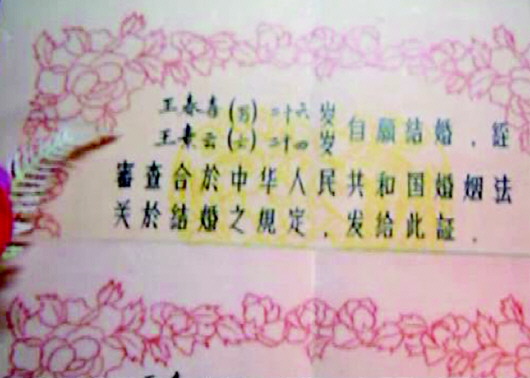

王素云和王春喜50年前的结婚证。

今年是王春喜和王素云老人结婚50周年纪念日,结婚50年来,两人拍的生活照片有很多,但是没有一张婚纱照。拿出当初的结婚证,两个小本本上也没有照片,补拍一张婚纱照成了王素云的梦想。

两人年轻时都忙于工作和家庭,退休之后素云又患上了青光眼,接下来的几年,两位老人奔波各地寻医治病,终于在金婚纪念日,王素云老人穿上了梦想的婚纱。她说:“这是我第一次穿婚纱,年轻的时候没能穿,现在终于穿上婚纱了。”粉底遮盖不住素云老人脸上的皱纹,但是在王春喜眼里,王素云仍旧美丽动人。

王春喜也穿上礼服,牵着素云的手站在影布前,王春喜说:“我们也能拍出温馨的婚纱照。”头发花白的他们紧紧拉着对方的手,在镜头前露出幸福的笑容。

黄山街道组织计生干部培训

本报讯 为进一步提高计生干部的业务水平,近日邹平县黄山街道组织116名计生干部进行了业务考试和培训活动。

此次培训以人口计生政策法规、统计、科技、药具以及流动人口服务管理等为重点,同时邀请专家就新时期人口计生形势、任务、目标及干部管理能力建设做了专题讲解。

据悉,黄山街道每年都组织计生干部进行业务培训,通过培训大家认真学习、仔细研究,对照自身工作开展情况适时提问,培训效果显著,为今后进一步做好计生工作奠定了坚实基础。

(李海涛 刘丽)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。