“厅长郎中”张奇文收副教授为徒

要在有生之年培养更多“铁杆中医”

2015年05月22日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

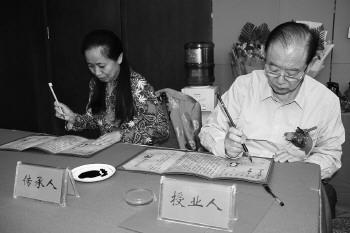

高秀兰向师父师母献花、敬茶。

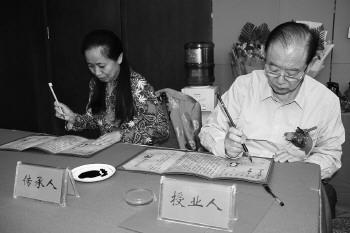

签下拜师贴和收徒贴,两人正式成为师徒。

5月21日,80岁高龄的潍坊老中医张奇文先生再收一名高徒。被誉为“厅长郎中”的张奇文,退休之后在社区办起中医馆为百姓治病的同时,他更关注中医药学的传承和中医药人才的培养。他希望能重新将“师带徒”的中医传统传承方式发扬光大,培养更多的“铁杆中医”、名中医。

副教授拜八旬老中医为师

5月21日上午,当张奇文先生接过高秀兰敬上的茶水和拜师帖后,在众多中医名家的见证下,两人正式成为师徒。被张奇文收为徒弟的高秀兰今年47岁,身为山东省中医药高等专科学校方剂教研室主任的她虽已是副教授,但在拜师仪式上她却诚恳地说,今后要跟随张奇文老师从零学起。

张奇文擅长儿科、妇科、内科,是全国著名中医药专家。因曾担任过山东省卫生厅副厅长等职,退休后又回到家乡沉潜社区,问病乡里,故而被民间誉为“厅长郎中”。今年已经80岁高龄的张奇文依然精神矍铄,眼看身后又多了一位弟子,他兴奋地对记者说,能把自己毕生所学传承下去是一件幸事。

张奇文退休之后,回到家乡潍坊,先办“本草阁”、“慈幼堂”,后办“百寿堂”,为老百姓解除病痛的同时,中医的传承及培养中医药人才成为他一直在思考探索的问题。

如今,张奇文先生已经有二十多个徒弟,高秀兰是为数不多的高职称徒弟,这一次,拜师仪式之所以搞得这么正式而隆重,就是希望能重新树立起“师带徒”这面中医传承的旗帜。

要培养更多的“铁杆中医”

在接受本报记者采访时,张奇文先生对我国目前中医的现状表现出深深的忧虑,他说,现在国内虽然有众多中医高等院校,却没有培养出理想的中医大家,为什么会出现这样的情况?主要是因为实践和理论严重脱节,“会教书的不看病,会看病的不教书”,而中医的传统传承方式就是“师带徒”,这是继承名老中医衣钵的重要方式,也是弘扬中医药文化、培养中医药人才的有效手段。

能成为张奇文的徒弟,高秀兰感到无比激动。她说她非常仰慕张奇文先生的为人以及他在中医药学方面的造诣。拜师后她将连续三年从师学艺,这跟再上一次大学没什么两样。她希望在这三年里能学习老师的高尚医德,努力传承老师的精湛医术,早日成为德才兼备的新一代中医。

而作为师傅的张奇文则告诉记者,他择徒的条件只有一个,那就是“热爱中医”。看似简单的四个字却并不简单。张奇文先生说,现在中国的中医不是太少了,而是太多了。可看似多,却又很少,因为纯正的中医太少。

张奇文感慨地说,有的患者本想找个中医看看,结果医生却让他打针输液,有的医院虽然号称中医院,给病人检查的时候却不是B超就是CT,一个中医连最起码的望闻问切都不做了,还能叫中医么?所以,培养更多的“铁杆中医”成了张奇文有生之年最大的愿望。

只要身体允许就会一直收徒传艺

已80岁高龄的张奇文每天做两件事:白天坐诊,晚上写书。如今他先后编写出版了18部大型著作,发表了近百篇学术论文。如今张奇文的弟子已有20多个,张奇文手把手地教他们望闻问切,熬药出诊,张奇文自豪地说,在这些弟子中已经有不少人小有成就,成为中医界的翘楚。值得一提的是,他的徒弟基本上都有自己的中医馆,“不在医院任职,就避免很多为了追求经济利益而对中医的影响。”张奇文说。

现在,不断有来自全国各地的中医爱好者慕名求到门下希望从师学习,这让张奇文甚是欣慰。“有人想学,说明中医的魅力巨大,中医的传承大有希望”,他告诉记者,他深知自己精力有限,徒弟多了肯定力不从心,可是只要身体允许他就会继续收徒传艺。

在张奇文百寿堂的墙上写着这样的拜师誓词:“积德行善,授业育人,为师一日,如父恩深;吃苦耐劳,事业要勤,修身养性,善待病人;医乃仁术,奉献爱心,严于律己,宽以待人;从零做起,学必认真,须知医理,博大精深;严师高徒,心心相印,不骄不躁,春满杏林。”与其说这是要求学生的行为规范,不如说是他自己承诺的行医信条和一辈子处世的人生轨迹。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。