杨再春

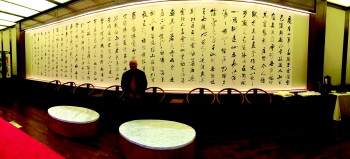

杨再春先生和他的APEC主会场巨幅作品《岳阳楼记》

杨再春先生受APEC会议中心的邀请,担任本次APEC会议中国传统文化艺术指导,并为其创作诸多作品。这些作品的亮相成为APEC会议中心最为醒目的文化景观,让中国尽显民族风采。

为APEC挥毫泼墨

从APEC会议中心阳光厅的巨幅书法作品《岳阳楼记》,到雁栖塔内汉白玉石碑上的《雁栖赋》,再到各会议室中悬挂的不同书法作品及廊柱上的楹联,不同书体与不同汉字演绎的书法艺术之美,成为中国这次精彩的国际亮相中的点睛之笔,而这些作品大多出自杨再春先生之手。

位于APEC会议中心阳光厅的巨幅书法作品《岳阳楼记》颇为震撼。此幅作品长十二米,高二米,三百五十九字,正文书三十四行半,落款一行,行草书笔法。创作之前,再春先生曾多次到现场勘察场地,反复琢磨,精心构思,再春先生在创作手札中写道:创作此类书法巨作,需先计算字数,十二张六尺整纸,每幅书三行,每行约十字。“书着意则滞,放意则滑”,让通篇作品神理超妙,就必须将字之大小、粗细、干湿、轻重协调一致,达到性情归一,浑然天成。多行数作品,创作关键在于行与行之间的呼应关系,书写时每完成一行,定把前两行摆放近旁,力求字字相互关照,达到通篇贯气而呼应之感。王羲之在《题卫夫人<笔阵图>》有云:“夫欲书者,先乾研墨,凝神静思,预想字形大小、偃仰、平直、振动,令筋脉相连,意在笔前,然后作字。”这是书法创作要遵循之法度,巨幅书法创作更应按此细致考究之法思考后落笔才可成功。明代董其昌又说:“书家妙在能合,神在能离。”(《画禅室随笔》)“妙在能合”即是禅宗所讲的“不为法脱”,“神在能离”即禅宗所谓“不为法缚”。多字作品书写中,上下左右起转承和,任心所成随手而变,即为“不为法缚”。兵无常阵,字无常体,行草创作更应如此。

为APEC会议中心创作巨幅书法作品,再春先生心情复杂而忐忑,古稀之年,再春先生近期又未有创作如此之巨幅作品,故要选神清气爽之时,以饱满精神投入创作,四余时,一气呵成。再春先生说:“这虽是对体力之大考验,亦不失为一次酣畅淋漓之创作体验!”

除《岳阳楼记》之外,雁栖湖中心岛雁栖塔内汉白玉碑碑文《雁栖赋》也格外引人注目。玉碑高2.4米,宽1.2米,碑文《雁栖赋》(碑阴)加落款共506字。原文3000余字,由著名学者周笃文、蔡世平先生共同撰写,后再春先生精简为500余字,又经各方专家领导共同斟酌,几经三稿最终敲定。为配合河北曲阳刻石大师碑文雕刻之准确性,此次《雁栖赋》再春先生特按玉碑原大书丹。

“雁栖赋”三个大字于右上以魏碑体书之,内文以赵孟頫行楷书书写。正文每行40字共12行,款识与印章单独成行。书写前,再春先生将整体章法布局,字数安排精心设计安排,后在练习纸上反复书写尝试,灵感一到,即刻铺纸挥毫,五个小时不间断无停顿。

字怕悬而观之,挂起来仔细谛观,字之大小,笔法轻重有完整性,则可过关。再春先生在书写此幅“雁栖赋”时,身边始终放着赵孟頫的《妙严寺》,以时刻提醒自己不要过多把“杨体”揉进碑文之中,自始至终保持赵体字的风格与韵律。这也是一次极为专注的在临帖基础上的书法再创作尝试。

《岳阳楼记》和《雁栖赋》的惊艳亮相为雁栖湖APEC会议中心增添了一抹亮色,这两幅作品不仅成为再春先生个人的代表作,也当成为中国当代书法的代表作。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。