寻访古城区马家大院背后的兴旺史

九世文官武将 商号货船皆有

2015年09月24日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

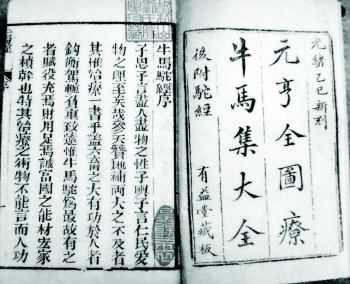

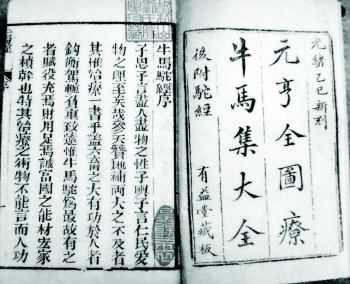

马宅街的有益堂书页。

古老的东昌府曾经有众多大家族,曾在古城区马宅街居住过的马氏家族就是颇有名望的一大家族。马宅街因马家而得名,马家大院证明马家曾经有过发达的历史。这个九代为官,后经营钱庄、绸缎庄、南货庄而成为聊城地方富商豪门的马氏家族府第在马宅街。名门大户的兴衰有各种原因,马家也经历了由峥嵘到苍凉的转变。

马宅街因有马氏豪府得名。现居台湾省的马氏后人马淼泉先生提供资料曰:“马家源自山西,迁山东省聊城(东昌府)于明末清初,拥有文官武将至今近九代。因获有功名,当时马宅负盛名,因而定名马宅街。族人常蒙邀至山陕会馆赏戏曲。至清末,马家已淡出官场,而在商界拥有玉兴钱庄、绸布庄、南货店,置货船多艘,经由运河营运南北货物。然祖父因中年早逝,所有产业结束经营,又因土匪之乱,家人幼小孤寡,举家迁移济南府。”据调查,马家在清代确实为地方豪门,自同治、光绪年间就日渐衰微,部分人外迁济南,另一部分人也陆续迁居城乡他处。

东昌府区政协文史研究员高文广介绍,历史上的马宅街是城内街巷中最豪华富裕的街道之一,名门阔府、高房大屋林立两旁。清代至民国年间,街西首路北有“潘家大院”,其东邻为“葛家大户”及商贾刘家,路南则是有益堂书庄后院——店主周氏的住宅。中段路北是马府宅院,隔南步云阁街向西有“姜家公馆”,再向西有“程家公馆”,程家公馆紧靠“缸园子”。所谓“缸园子”是马宅街中部偏西处一条北通城隍庙街的小巷名称。过去这里曾是荒芜的空园子,后随居民增多而渐成小巷。姜家公馆斜对过则有“张家公馆”。西段路南有从事石印业的何家,还有所谓的“邹家大瓦房”位于东段路南。

马家大院有前后两院,前院又分为东西两部分,设有两个大门。偏西的门正冲安乐巷。东边的大门门楼高大,门前有上马石、下马石,听人说门前还曾有过牌坊。东院有两进院子,西院有大厅、仓库、磨坊、马棚,两院约有30多间房屋。后院房屋也有不少,民国年间已经很破落。

清光绪三十四年《聊城县乡土志》记载:马周庙在县文庙西南。县文庙即今四中前部,其西南正是马府家庙,就在后院的西南角上。

同治初年马家已经衰微,马家人陆续迁居城乡他处,并有部分迁到济南。民国后期,后院还住着“马二先生”一家,到1946年围城时搬到农村去了。

马氏后人马家传听父亲说过,马家大院曾住有人口百余人,家境富裕。

前有牌坊后有宗庙 排排瓦房诉说沧桑

文官武将光耀九世 商号三家货船多艘

现居台湾的马氏后人马淼泉曾回忆马家的兴衰史。马家于明末清初自山西迁到聊城,到晚清时文官武将已出九代。因为马家在地方上负有声誉,马家门前的街道便被人们称为马宅街。马家传存有一幅“祖制”,上面有始祖以下十几代人的名字。其中第七世是马骥。

据康熙二年《聊城县志》记载:“马骥,顺治六年贡,江南武进县知县”。清宣统二年《聊城县志》记载:“马臣,以子骥赠文林郎、武进县知县”。马臣、马骥父子于明末清初安家聊城,从此奠定了马家成为东昌名门的基础。后来,马家人习文练武,辈出英才。

根据马淼泉回忆,马家在清朝中期注重商业发展,先后创办多家商号,其中最著名的有三家,分别为玉兴钱庄、绸布庄、南货店。玉兴钱庄,为较大银号,资本雄厚,业务有存款放款、兑整拆零,与众多商店周转银根等。

绸布庄经销绸缎、蓝白布、花色布,货真价实,童叟无欺。其花色布匹缩水小,不褪色,最受民众欢迎。

南货店经营江南的特产,如干货、南纸、果品等。

马家还有多艘货船,在运河上营运南北货物。正是得益于运河漕运的兴盛,马家的各种买卖都得到持续多年的兴旺。

清末时,马淼泉的祖父中年早逝,所有产业结束经营,马家开始走向衰落。

据袁宅街朱府后人朱成德老人回忆,清末民初著名塾师马殿仁是马宅街马家大院的人。

马殿仁曾被朱府聘为塾师,著名史学家傅斯年先生当年受教于他。马殿仁学问渊博,性情温和,对学生循循善诱。由于傅斯年天资聪颖,接受能力较快,马殿仁对他特别喜爱,辅导尤为细心,使傅斯年的学业始终保持优异,后来顺利考上北大。

马殿仁作为地方名流,曾在1923年轰动一时的“杨家大发丧”(海源阁主人杨大安之妻王少珊去世出殡)中,与靳维熙(字约斋,清末《聊城县志》编修总负责人)、孙达臣(傅斯年的另一位塾师)等人共同担任总管。

2012年4月15日上午,河北邢台马氏代表来聊祭祖,两地族人欢聚一堂。他们来到马宅街老宅故址,鞠躬凭吊,追忆先祖事迹。并表示,近期将重新修订马氏族谱。

河北族人表示同族合谱,共同延续优秀的家族文脉,以弘扬家族文化,促进马氏后人效法先贤、努力作为,为国家效力,为家族争光。 清末、民国以来,马宅街先后涌现出一些在地方上有影响的人物。《聊城县志》记载了宣统二年一位“周孝子”,其尊敬、侍奉老人的美德当时远近闻名,被人们视为楷模。清末、民初的马殿仁被袁宅街朱府聘为塾师,著名史学家傅斯年先生当年受教于他。绅士陈兰村为清末贡生,以经营“文英堂”书店为业,擅写讼词,40年代初曾任“聊城县立中学”校长,参与了《聊城县志》续稿的编写。民国年间,著名工商界先驱商振生,由朱府街迁居本地,在城内开办多处实业,如:东临道立兵工厂、农工银行等。商人刘玉合,在东城门外瓮圈的路北开了一家“浴德池”澡堂。刘玉合性情醇厚,大方洒脱,擅长交际,经营得法,使其澡堂在同行业中异军突起、十分成功。著名厨师许尚英(1903—1972),幼读私塾,少年时代从族兄学厨,成年后即能独立掌勺,应聘于城关名店。新中国成立后,先后在同福春、会英楼、夜餐馆、聊城饭庄主灶。他对烹饪理论多有研究,人称“儒厨”。1959年,他受单位委托创办了聊城历史上第一个厨师培训班(当时称“红专学校”),开拓了集中教学培养烹饪技术人才的新途径。

著名塾师马殿仁曾教授傅斯年

抗战时期马宅街青年纷纷投身革命

在抗日战争和解放战争时期,马宅街的优秀儿女包括豪门出身的热血青年,纷纷投身革命队伍中,为民族的独立和人民的解放而战斗。

马家街上的后人们回忆整理了街中走出的热血青年事迹,在抗战省里70周年的时刻,更值得我们后人铭记。

刘荣篁参加范筑先将军领导的抗日部队,于1938年8月在齐河对日作战中壮烈牺牲。

陈苏,1938年10月参加革命,11月加入中国共产党。1980年5月在南京总医院逝世,生前任南京军事学院情报研究室教研组长。因在抗日战争、解放战争和社会主义建设事业中卓有贡献,被授予“革命烈士”称号。 宋玉维,1947年4月参军南下,在中国人民解放军四野一纵二旅当战士,多次参加消灭国民党部队的战役,杀敌英勇,屡建战功,1949年9月牺牲在云南的战斗中。

李虹原名陈秀,济南女师肄业。1937年11月参加革命。1938年2月在聊城政训处工作,6月任茌平妇救会宣传部长,11月任山东纵队二团股长。1939年11月加入中国共产党。后历任肥城县妇救会会长、中共冀鲁豫区委妇委委员、中共济宁市区委组织部长等职。新中国成立后,先后担任中共平原省委宣传部秘书、副科长,中共天津市委工业部办公室主任,天津轻工学院副院长,中共天津市委河西区委副书记等职。陈文是陈秀的妹妹,1947年参加革命工作,1952年加入中国共产党,历任贵州市人事处副处长,中国科学院团委副书记,北京轻工集团第一招待所党委书记等职。

由于马宅街的繁华富庶,清代以来,很多单位选址在这里。光绪三十四年(1908),东昌染织厂在马宅街开办了“实业学堂”,利用工余时间向职工轮流讲授染、织技术的理论,这是聊城最早的技工教育学校。1948年9月,马宅街西首路北设立筑先县电信局,1949年改称聊城县电信局。1952年7月,电信局与邮政局合并为邮电局,成立聊城邮电局中心局,对所属县局实施领导。自1958年后,地区局和市(县)局合为一体。1973年8月,聊城地区邮电局迁址柳园南路。街中段路北还驻有聊城县广播站,后成立聊城县广播局。聊城人民广播电台建立后,原县广播站、广播电视局合并,址迁文化路。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。