古城内建筑雕梁画栋,美轮美奂。本报记者 邹俊美 摄

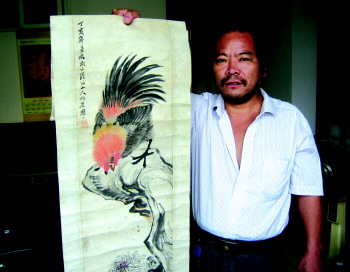

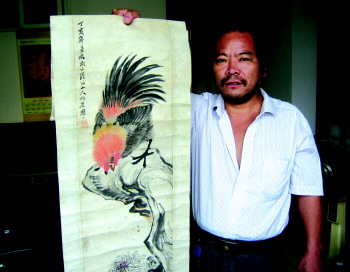

以画鱼、虾见长的原古城居民周兆来展示叶松樵作品

1949年7月,恢复建立郁光小学后,全体教职员工的合影。

花鸟画:

蚰子鸡雏呼之欲出

踏雪寻梅形态逼真

周兆来展开民国著名画家叶松樵(1889—1954)的一幅遗作告诉记者,叶松樵擅长花卉翎毛,他画的鹰、藤萝八哥、柳丝翠鸟以及白菜蚰子(蝈蝈)等呼之欲出。“叶松樵是古城叶家园子街人,出身贫穷,父母早逝,但他自幼酷爱美术,自学成才。”

据悉,叶松樵的知名花鸟作品有:一幅“春夏秋冬”四扇屏;一幅横幅“写生画”,画面有瓜果、蔬菜、小瓶等,小瓶上画“孟浩然骑驴踏雪寻梅”;与呼盉斋合作绘画的“藤萝麻雀图”;一幅“猫菊图”;还有晚年所画“双虎图”等。

清末,东白衣堂街路北住着画家韩芗。他的花鸟画作品富于传统国画本色,又有独特创意。他曾摹郑板桥墨竹,几可乱真。当年城关的一些富人,争相请他作画以增辉居室。解放初期,不少人家的室内还挂有他的作品。

西花园街的郭培兰也是清末民初画家,一生擅长花鸟、人物的工笔画,风格独成一派。当时的灯棚和扇面上流传了他不少的画迹。

民国初年的回族画家吴子青,画有一幅“百蝶图”,形态各异,妙趣横生。居住在二府街路北的叶小蘅是地方著名篆刻家,同时也是一名画家,他的绘画以松、梅、兰、竹、菊最为擅长。清末秀才王子木的花草,清丽超逸;所画猫、鱼,姿态万千。

楼东大街的国画家呼盉斋,民国二十二年(1933)在城内火神庙举办个人画展,为遭水灾的武汉地区募捐。解放后曾任中国美术协会展览部负责人、国画大师齐白石的秘书等职。

山水画:

十二连桥静动有致

东昌八景妙丽多姿

周兆来说,叶松樵也精于山水画。他的作品,构图设色富有诗意。他在上面题上诗句,诗画俱佳。

韩献庭的山水画富有清初画坛宗师石涛风韵。山陕会馆春秋阁中曾悬挂他的巨幅山水画。

楼北大街路东有一条弯曲北折的“磨盘胡同”,清末到抗战前,国画家王式昭就住在胡同里。王式昭自幼偏爱绘画,工笔淡彩,线条生动,画面丰满,清秀淡雅,令人久观不厌。

王式昭晚年担任东昌医院院长,每天回家后仍然坚持作画。他性情沉稳,为人坦诚。居室陈设朴素,山水名画挂满四壁,常有文人墨客来此聚会。

另据《聊城市志》记载,清末民初潘敬陶的山水,更是令人称绝。他在光绪末年,游幕川粤,依旅途经历,绘“剑门风雨”长幅。满纸云气弥漫,山道蜿蜒,行人骡马杂于其间,纷纷攘攘,所绘聊城越河“十二连桥”图,长达五米有余,图中碧波行舟、翠柳绕岸,桥梁别致,亭阁错落,浑洒自然,静动有致。被东临道尹周树标索去,精工绫裱,视为瑰宝。

傅斯年的堂叔傅暽安,字光普,曾绘制东昌八景图,皆秀逸苍劲,妙丽多姿,颇具神韵。曾从政,晚年醉心山水画的创作,有《傅光普画册第一集》出版。

人物画:

讽刺保长贪婪无德

绘制罗汉降龙伏虎

“叶松樵画过一幅讽刺画,画中一保长与一户主争吵。讽刺了保长的贪婪,体现了对劳动人民的同情。”

志书显示,盛百二是清末民初一代篆刻、治印名家,同时擅长人物画。他为静业禅林方丈绘制扇面,所画十八罗汉,内中降龙伏虎,抚狮跨象,为艺林称道。

韩献庭为清末秀才李太黑著作《一部孝经治天下》绘了插图“孔子问道图”。他的名作《金陵十二钗》,动态神情,栩栩如生,令人赞叹。出生龙湾的吴文英也以仕女画见长。

晚清到民初时期,古城及东关附近还住有几位泥塑神像高手。周兆来说,这些人擅长于人物造型,为寺院、道观塑造或修复过神像。籍贯博平的张安之,在道光年间重修玉皇皋时,塑造了玉皇大帝、王母娘娘、千手观音、三官、八仙等神像。民国八年,胥元祥修复万寿观神像,亦深得张安之超凡脱俗之旨趣。

民国初年在隆兴寺栖身的李眉生,人称“泥人李”,他捏的泥人精妙喜人。如林黛玉、花木兰、关羽、岳飞、黄天霸等,或威武,或娇美,纤毫毕现,色彩绚丽。他捏的东临道尹周树标像,礼服勋章,仪态轩昂,周夫人见后喜爱有加,给予50元赏银索去。

名校搬离古城,老照片见证百年教育史话

古城内历史最悠久聊城实验小学即将搬离。这座百年老校见证了聊城教育的发展和辉煌。

一位曾在该校读书的原古城居民李先生指着一张1949年的老照片,讲述了这所学校的历史沿革。

实验小学位于光岳楼东南约100米,目前学生达5千余人。它最早是乾隆三十九年,东昌知府胡德琳建立的“启文书院”。光绪二十八年,启文书院改办为“东昌府官立中学堂”,标准着这所现代百年名校的正式成立。

民国元年,该校改名为“东昌中学”,次年又更名“山东省聊城第四中学”。民国三年,校名改为“山东省立第二中学”。至民国十二年,二中仅设初中班。民国十四年增设高中班。翌年,高中部并入济南。

在“五四运动”中,省立二中学生积极投入到反帝爱国斗争中,与省立三师、道立小学等校学生组织“学生联合会”。民国十四年,二中学生王寅生、赵以政、孙大安、聂子政等,南下广州进入黄埔军校第四期步兵科学习。两年后,他们毕业回聊,组建了鲁西第一个中共党组织“东昌县委”。“九一八”事变后,省立二中学生又参加了聊城商学各界开展的活动。著名烈士金方昌、邓延熙(白果),画家李苦禅、原中顾委常委段君毅等都从该校毕业。

至民国二十六年,因抗战爆发,省立二中停办。

1938年5月,山东第六区政治干部学校在原省立二中校址建立,范筑先将军兼任校长,少将参议张郁光担任副校长。张郁光是中国共产党的优秀党员,也是著名教育家。抗战爆发后,他来到范将军领导下的政训处,1938年牺牲于状元街。解放后恢复的学校校名及门前的街道均以他的名字命名。

日伪占领时期,政干校旧址成为日伪司令部所在地。1948年,此院的后院一度作为裕民工厂的染坊。1949年7月在此恢复建立了“聊城郁光小学”。李先生所指照片就是郁光小学建立后,全体教职员工的合影。

此后又更名为“聊城师范附小”,再复名为“郁光小学”,后又名为“聊城师范附属小学”,至1962年命名为“实验小学”。1966至1978年,实验小学改名为“五七”小学,1979年恢复“实验小学”名称至今。

该校于1953年被定为聊城地区(今聊城市)重点小学。1978年被定为山东省重点小学。如今,学校有全国优秀教师1人,全国优秀辅导员1人,特级教师2人,水城名师2人,东昌名师4人,省教学能手9人,市级教学能手50余名,全省绝无仅有。

如今,为缓解古城交通压力、拓展实验小学发展空间,这所有着光荣历史、文化底蕴丰厚、教育特色鲜明的百年名校,将迁出古城。完成搬迁后,原址将由古城保护与改造指挥部规划建设,启文书院与状元府有望获得复建。

周六聊大公益善跑进古城

本报聊城11月10日讯(记者 杨淑君 通讯员 姚佳昱 王心怡) “走出宿舍,爱上‘迷马’,携手公益献爱心”。本周六,聊城大学近百名大学生将在古城开展公益善跑活动,善跑所得善款将为留守儿童献爱心。

本周六(11月14日),由聊城大学教育科学学院发起,全校近百名大学生将走进中华水上古城,自光岳楼出发,至楼西大街,沿西城墙路、北城墙路、东城墙路,再到楼东大街,再回到光岳楼,整个行程约3公里,借助网络公益平台力量,利用跑步的形式,在展现大学生积极向上精神风貌的同时,为留守儿童赢取公益基金。

此次活动的发起人表示,选择中华水上古城,因为这里是聊城的旅游龙头景区,不仅风景优美,更重要的是有着厚重的人文历史文化气息,在这里举办活动能吸引更多的人关注,更有利于将公益活动持续、长期举办。这位发起人告诉记者,这是他们第一次举办这一类的跑步公益活动,如果这次活动能取得预期的良好效果,之后还会继续举办第二季、第三季甚至更多的此类活动,为公益加油,为迷你马拉松努力。

中华水上古城旅游景区的相关负责人表示,他们非常欢迎与外界,尤其是大学生共同举办这样的活动,一方面活跃景区人气,另一方面也展示千年古城的新活力。

外国留学生到古城体验茶文化

本报聊城11月10日讯(记者 杨淑君) 锦瑟茗香集茶道,古韵典辞聚国学。为了弘扬国粹,传播中国茶文化,11月8日,中华水上古城景区、聊城大学外国语学院、香语茶、蒙正学堂在古城国学殿堂“七贤祠国学教育厅”联合举办了一场茶文化主题活动。

中国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。茶文化的精神内涵,就是将沏茶、赏茶、闻茶、饮茶、品茶的过程,与中国文化内涵和礼仪相结合,从而形成中国特色文化,也是中华文明礼仪中的一部分。

记者了解到,在本次活动中,就读于聊城大学外国语学院的来自加纳、约旦等国的六名留学生身着中国传统汉服,欣赏了香语茶刘新老师展示中国茶文化的独特魅力,从汤杯、冲泡、闻香、慢酌之中,更深层次地了解中国茶文化的博大精深;随后,这些外国留学生在蒙正学堂小朋友的带领下,亲自体验了煮茶沏茶,金木水火土五行相生相克并达到和谐平衡的过程,陶冶情操,感受国学魅力,共同吟诵《茶道三字经》,体会清逸脱俗、尚优雅的品茗意境。

参加活动的外国留学生们纷纷表示,通过本次活动,他们深刻体会到中国茶文化的“和,静,清,俭”精神,以及中国国学的博大精深。同时,也体会到中华水上古城厚重的文化气息。