藏书惠世多 厚德传家远

2016年03月02日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

海源阁。(资料片)记者 杨淑君 摄

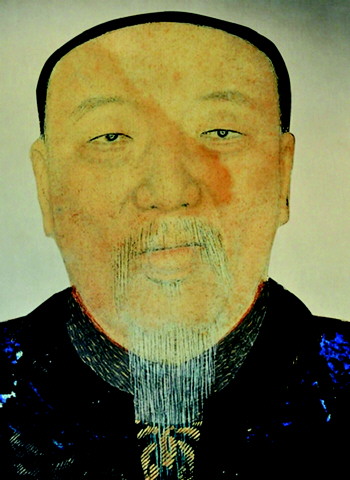

杨以增像

海源阁现为聊城重要名胜和旅游景点之一,杨以增故居也是被列入古城规划中的复建景点。杨氏现为中国第六大姓,弘农杨氏在中国古代十大名门望族中位列第三,作为弘农杨氏后裔的聊城海源阁杨氏被列为影响山东历史进程的28家望族之一。海源阁杨氏自落户东昌以来,世居东昌古城,一直是古城内的名门望族。

渊源:

弘农杨氏后裔

秉承清正遗风

《聊城县志》记载,杨兆煜先世秦人,自华阴迁至山西洪洞。明初,杨氏先人因军功被授临清卫指挥。明亡后,改任东昌卫指挥,加入聊城籍。从此,杨家世代居住在东昌古城。杨氏墓地命名为“弘农丙舍”。可见聊城杨以增家族即弘农杨氏(又称华阴杨氏)的后裔。

弘农杨氏是颇负声誉的华夏望族,在中国历史上最显赫的十大名门望族中,弘农杨氏排名第三。

弘农,郡名,西汉元鼎四年(公元前113年)置,辖境约相当今河南黄河以南、宜阳以西的洛、伊、淅川等流域和陕西洛水、社川河上游、丹江流域。晋以后,弘农郡的辖境逐渐缩小,但从陕西华山到河南三门峡一线,始终是弘农郡令人瞩目的地区。

弘农杨氏是春秋羊舌氏后裔,历代辈出人杰,其中以杨震为突出代表,从杨震到杨彪,弘农杨氏一门出过“四世太尉”。

杨喜,西汉时封赤泉严侯。杨喜之子杨敷,封赤泉定侯。杨敷之孙杨敞,丞相,封安平敬侯。杨敞长子杨忠即杨震的曾祖,安平顷侯。杨忠之子杨谭,安平侯。杨谭之子杨宝,自幼好学,习《欧阳尚书》颇有造诣,远近闻名。多年隐居授徒,拒绝出仕。

杨宝的儿子杨震,被杨姓尊为弘农杨氏始祖。他自幼继承家学,攻读其父所习的《欧阳尚书》,成为当时闻名天下的大儒学家。杨震出名后,长期客居河南湖城县,教授生徒达二十多年。州郡曾多次请他出来做官,都被他谢绝。

杨震到了50岁才开始做官,四迁至荆州剌史、东莱太守。当杨震做东莱太守路经昌邑时,昌邑令王密为报答以往举荐之恩,深夜拿了10斤黄金去拜见。杨震责备说:我知道你有才能,所以才举荐你为茂才;而你却不知道我是个清官?王密却说:“暮夜无知者。”杨震说:“天知,神知,我知,子知,何谓无知!”王密听后,羞惭地拿着黄金谢罪走了。

据杨氏后人讲,杨以增的先人在东昌定居后,最早置宅于古城东北隅一个叫“杨家坑”的南沿上。到了杨以增的父亲杨兆煜这一辈,才在观前街中段建了一处二进院子附带后园子的住所。后来,杨以增又在观前街东头盖了五进青砖瓦舍的新院。

这处院落青瓦起脊、飞檐翘角、雕梁画栋、古色古香。进入大门后,是第一进院落;二门内,是穿堂客厅,之后再往里走则多为住房。各进院落都有东西厢房。海源阁坐北朝南,为四间二层旧式楼房。后还有大花园,花园东侧有碾坊、厨房、粮仓、马厩等。

在杨家大院的大门上方,有一块“传经北海”的匾额。据说它是即墨弟子赠送杨以增父亲杨兆煜的匾额。北海,指东汉经学大师郑玄(北海高密人)。宋版《毛诗》、“三礼”(《周礼》《仪礼》《礼记》)皆为郑玄所注,因杨兆煜、杨以增父子崇尚郑注经学,因此 “传经北海”四字作为杨家门前的匾额内容特别贴切。

德行:

做人义孝为本

为官政绩颇佳

东昌杨氏继承了弘农杨氏热爱文化、钻研经学、恪守忠孝、为官清廉等优秀传统,成为聊城著名的文化世家。

杨以增的高祖杨永禧,英年早逝。高祖母唐氏侍候公婆、抚育幼子,含辛茹苦。她待人温和,乐善好施,她的品德也影响了子孙们。

杨以增的祖父杨如兰为候选州吏目,秉性耿直。乾隆年间,清政府派人查办义军头领王伦的余党,杨如兰负责保管王伦余党的花名册。花名册中有人名过万,其中有无数无辜之人。杨如兰夜间放了一把大火,将花名册扔在其中烧掉了,随后他去自缚请罪。山东巡抚被他的义行感动,并未对他治罪。

杨家世代受儒家思想影响,为人正直,由科举步入仕途,具有较高的文化素质。杨以增的父亲杨兆煜(1768~1838)字炳南,一字熙崖。嘉庆三年(1798)举人,出任山东即墨县教谕。笃嗜文史,闲暇即搜罗古书。

杨兆煜在即墨县教谕职上面临升迁时,为照顾生病的九旬老母,毅然辞职返乡。他当时60多岁了,每天围着母亲转,被人称为“孝直先生”。

杨以增(1787—1855),字益之,一字至堂,自幼博览群书,嘉庆二十四年(1819)中举人,道光二年(1822)成进士,任职贵州知县、贵阳府知府等地方长官时,先教化,后刑政,清积案,明冤狱,政绩颇佳。后任广西左江道、湖北安襄郧荆道、甘肃按察使、陕西布政使。道光二十七年(1847)升江南河道总督。卒后赠右都御史,谥端勤。

杨以增次子杨绍和(1830—1875),字彦合,又字念微,号协卿、筠岩。幼时入乡学读书,7岁时因善诗赋而深得其父好友、陕西巡抚林则徐的赏识,收为弟子。咸丰二年(1852)中举,历官内阁中书、户部候补郎中,以军功擢候补道,军机处记名,被选任陕西道。同治四年(1865)成进士,先后擢詹事府右春坊、翰林院侍读、侍讲学士等,官文渊阁校理。光绪元年(1875年)升通议大夫。卒年46岁。

杨保彝(1852—1901)字奭龄,号凤阿,乳名大安。同治九年(1870)中举,以祖荫得知县,历官内阁中书、户部员外郎、总理衙门章京。八国联军侵入北京后,杨保彝在肥城田庄筑眉园,退隐蛰居。复出任山东通志局会纂,兼任山东优级师范学堂教务长。优级师范设于济南,杨保彝任教长期间,曾招收20多名聊城秀才入校学习,其中有刘克平、杜凯之、杜坦之、叶戟门等,后来他们多数成为各界名流。

藏书:

四代博集广收

战乱损失严重

杨氏藏书经过四代人的努力,使海源阁成为全国四大藏书楼之一。从杨兆煜、杨以增到杨绍和、杨保彝,在百余年的历史中,杨氏藏书由兴而衰经历了五个阶段:杨以增之父杨兆煜广搜东路书源,奠定了藏书基础;杨以增遍搜南北精品书籍而建立海源阁藏书楼;其子杨绍和扩大了藏书规模;其孙杨保彝精心保护、整理书目;其曾孙杨承训饱经战乱之苦,藏书损失严重。

杨兆煜任即墨县教谕时得知,即墨旧有藏书之家,如明代王邦直、清郭廷翼等人,他便走访二藏书之家,观其藏书后,感触颇深,遂立意藏书,并大力搜求地方文献,宋元古刻有数十种。建有“袖海楼”、“厚遗堂”藏书楼,藏书上印有“古东郡厚遗堂杨氏藏”、“东郡杨氏厚遗堂珍藏”等。他的藏书实践,为日后的“海源阁”藏书打下了坚实基础。

关于海源阁的修建有个传说。杨以增在父亲去世后,为父亲守丧的3年间,聊城城南暴发洪灾,杨以增他身先士卒,跳进河内堵住决口。皇上派钦差赏给他数万两白银。

杨以增感到父亲的“厚遗堂”已容纳不下搜集来的图书,于是,用拿到的这笔巨资修建起一座两层藏书楼,一楼作为宗祠,二楼为藏书室。道光二十年(1840年),藏书楼建成后,杨以增特取《礼记·学记》“先河后海”之意,意即河流尽头必是大海。他认为搞学问就要探究其源头。因此,杨以增将藏书楼起名为“海源阁”。

杨以增次子杨绍和(1830-1875)进一步搜集各地书籍精华。杨以增的孙子杨保彝(1852-1901)承接祖、父之业,使海源阁所藏古籍、金石、书画更加宏富。晚年将其所藏禀报地方政府备案,意在“勿为子孙毁弃”。他著有《海源阁宋元秘本书目》4卷,分经、史、子、集4部分,共书464种,计11328卷。另著《海源阁书目》 6卷,也分经、史、子、集4部分,共书3236种,计208300卷。还编著了《海源阁金石书画目录》5册。

由于杨氏几代人博集广收,使辗转吴越间几百年之文献,几乎被杨氏一网打尽。海源阁与常熟瞿氏铁琴铜剑楼、归安陆氏皕宋楼、钱塘丁氏八千卷楼并誉为中国四大藏书楼,成为清代私人藏书的典范。

民国年间,为了避免藏书毁于战乱,杨承训在1927年将主要宋元珍本移藏于天津英租界寓所;然后又将所藏明清版本的书籍,移藏于济南杨氏新居内。1931年,将部分宋元珍本抵押给天津盐业银行。而留在聊城的藏书,陆续在战乱中损失了。

海源阁藏书屡次遭患,第一次是民国十八年(1929年)7月,土匪王金发占据聊城,珍本损失极大;第二次是民国十九年(1930年)春天,匪徒王冠军占据聊城,书籍、字画、古玩都有较大损失;第三次是民国二十七年(1938年),劫余书籍运到田庄厚遗堂收藏的一部分又在日军侵略的战火中化为灰烬。

本报记者 杨淑君

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。