位于古城西城门清远门的聊城市乡村记忆博物馆。记者 杨淑君 摄

博物馆内,复原的鲁西民居。记者 杨淑君摄

博物馆内,用大幅老照片做背景,展示鲁西居民生活。(杨淑君 摄)

龙王庙街

本报记者 杨淑君

嘉庆年间木匾 展现乡村记忆核心价值

在这座位于中华水上古城西城门清远门内的博物馆里,正对门的一面墙上,“乡村记忆”四个字做旧的样子,仿佛一下子将人拉回鲁西民俗的记忆。其实,这座新开馆的博物馆,其前身聊城市民俗博物馆,坐落于光岳楼内,早在2003年就已经开馆。

2015年,按照建设“微博之都”的古城规划,聊城市古城保护与改造指挥部与市文广新局共同筹建乡村记忆博物馆。2015年9月,聊城市乡村记忆博物馆正式列入国有博物馆序列。

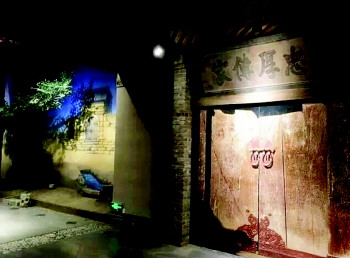

在聊城乡村记忆博物馆一期展厅入口处,一块刻有“忠厚传家”的木匾格外显眼。据介绍,这块木匾是清代嘉庆年间的老物件,旧时一般挂在宗祠或正堂之上,作为许多家族的祖训。在农耕时代,人们心目中的美好品德有很多,鲁西人更看重的是“忠厚”,“忠厚”是鲁西人对传统文化儒教“仁”的朴素解读,“忠厚传家”四字可以说是整个乡村记忆核心价值的一部分。

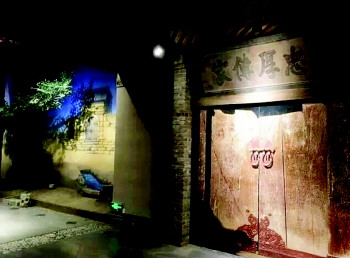

与这块木匾相对,一栋复原的鲁西民居造型精致古朴。门前一对上马石雕刻精致,是聊城的名门望族——崔家的遗物。崔氏家族位于古城楼东大街路北,原东昌府区政府西侧,著名电影演员崔巍就是崔氏家族后裔。门的正上方有一葫芦形的洞,是专门为家燕预留的通道。燕子是吉祥之物,所以鲁西的居民都喜欢燕子居住在自己的家里,葫芦又是‘福禄’的谐音,所以,乡村民间留个燕子孔也是有美好愿望寄予其中的。

传统的鲁西民居一般都是正堂三间,中间一间俗称“堂屋”,相当于现在的客厅,一般都陈设八仙桌、太师椅和条机三大件。左手间是供奉祖先的地方,供桌上摆放的俗称“五大件”;右手间是卧室,馆中陈列的这件架子床,是比较富裕的家庭才会有的。

展出百余“老物件” 涵盖衣食住行

记者了解到,目前对外开放的,是乡村记忆博物馆的一期展厅,此次精选展出百余件精品。在这个回廊形的展厅内,按照传统农业生产、传统服饰、乡村交通运输、乡村生活用具、乡村民间艺术等门类依次布展呈现,涵盖了鲁西居民的衣食住行。

在传统农业生产展区,摆放着一尊1987年出土于东昌府区道口铺的土地神石刻。中华民族是一个传统的农耕民族,土地为人类提供了生活场所,土地生长的万物为人类提供丰富的食物,因此人们对土地充满感激和崇敬之情,造就出本民族特有的神——土地神。上了年纪的老人们说,在过去,鲁西乡村土地庙比比皆是,土地神也就比较常见,但是随着城市建设进度的加快,这些老物件都渐渐遗失了。还有一辆比较少见的扇车,相当于脱粒机,反映出当时较高的农业生产水平。

传统服饰展区摆放着老式织布机、鲁西传统的鲁锦、刺绣以及旧时男子佩戴的瓜皮帽等配饰。有件绣品上刺有“破私立公”字样,可推断是“文革”期间的绣品。可见文革时期,刺绣在农村老百姓之间还比较盛行。

乡村交通运输工具在整个展厅中占据较大的位置,展区依次摆放着载人的马车、运送粮食的独轮车、牛车及四轮车。难得一见的是,交通运输工具展区展示了大量在会通河沿岸收集来的船锚,显示了聊城运河沿岸漕运的发达。

乡村民间艺术展区则是剪纸、版画、葫芦、泥塑等聊城民间传统的艺术品。

博物馆的负责人告诉记者,随着城镇化进程的加快,在城市甚至广大农村,这些老物件已经越来越少甚至难觅影踪,但这些延续了上千年农耕生活的老物件承载着特有的乡村记忆和文化传承。2014年,由省委宣传部、省文物局等9部门联合开展的“乡村记忆”工程正式启动。“乡村记忆工程”是“记得住乡愁”、“留得住乡情”的载体工程。山东省将投资建成20个民俗生态博物馆、乡村社区博物馆,以加强对古建筑、古民居以及乡土传统文化遗产的保护。这也为聊城筹建乡村记忆博物馆提供了契机。

“老物件”征集十余年 用乡音展示特色文化

据悉,聊城民俗博物馆2003年建馆,但老物件的征集工作在2002年就开始了,至今共收集老物件4000多件。现在乡村记忆博物馆展出的一百多件展品,就是从中选出的能够反映鲁西农耕文化的老物件。

从2002年至今,聊城光岳楼管理处主任、乡村记忆博物馆馆长魏聊和他的同事们几乎跑遍了聊城各县市区的农村大集和古玩市场。

“有的村民得知收集老物件是为了建博物馆,让民俗文化传承下去,非常乐意拿出家里的老物件。还有不少聊城文化人士捐献出以前收藏的物品。”魏聊说。

根据博物馆的布展规划,后期还要布展乡音技艺厅。经过对聊城乡音保护工作的考察,魏聊认为,作为乡村记忆的聊城乡音不仅要发音地道,也要在内容方面融入当地文化特色。比如说,让阳谷方言发音人讲述武松打虎的故事,让临清方言发音人讲述临清胡同文化、临清八大碗,让高唐发音人讲述高唐老豆腐的制作过程。这样,乡音通过当地特色展示出来,将具备更大的价值。

乡音记忆厅聊城话乡音发言人的征集工作正在开展,面向全市征集聊城话发音人,如果您能讲一口地道的家乡话,并且对家乡某种特色文化、风俗熟悉,可以通过本报争当发音人,您的声音或许会因此永久留在乡村记忆博物馆之中,成为乡音记忆传承。

另外,由于各种原因,很多承载乡村记忆的老物件依然散落在乡村,你眼中即将淘汰的老物件,或许就是乡村记忆博物馆中所需要的。乡村记忆博物馆继续面向社会征集能够反映农耕时代劳动生产生活的老物件,可以是服饰、生活用品、农用工具以及各类艺术品。

一个传说一座庙一条街

记者从读者刘东熙手上看到一张从报纸上剪下来的老照片,热衷文史研究多年的高文广老师告诉记者,这是曾经的古城龙王庙街的南北胡同街景。

高文广告诉记者,从古城楼北大街原“相府”大院往西,有一条狭窄弯曲的小胡同,顺胡同西行200米,原有一座龙王庙。庙前有条胡同南通道署东街,庙后有条小道,弯曲北行直通北城墙街。东西胡同和南北胡同都是“龙王庙街”的一部分。

龙王庙位于东西胡同西首,坐北朝南,始建年代不详。历史上,龙王庙香火甚盛,逢旱年都在此祈雨、唱戏,据说相当灵验。后来,庙宇经历多次维修,到清末民初,开始颓废。在1929年前后的“拉庙运动”中,庙宇被毁,龙王塑像被推倒。后来仅余一间旧屋,供奉龙王牌位。1947年,旧屋拆除。从此,龙王庙踪迹全无。

关于这座龙王庙的来历,有一个传说。傅以渐少年时代读书特别刻苦,凡有不解之处,就四处访师问友。有一年夏天,傅以渐因与学友探讨学问,在城东某庄小住了两日。夜间忽降暴雨,大小河沟均被灌满。傅以渐回家时绕道运河岸上。而运河中的水,也几近爬上岸来,原先常在渡口处摆渡的小船俱不见踪影。傅以渐心急如焚:“这可怎么回家呢?”

雨越来越紧,傅以渐跑到一个破庙里避雨。他盼望快点回家,嘴里不由祷告道:“河中的神灵,帮帮忙吧,傅某发达以后一定为你建庙宇,塑金身。”

话音刚落,河中心陡然出现一只小船,有个老汉摇着双浆急速驶来。傅以渐赶紧跑向前去,喊着:“老大爷,将我送过河吧。”老汉点点头说:“阴雨天,我从来不摇船,今日看到河对岸有一团瑞气,以为有贵人现身,所以启船过去,助贵人一臂之力。”傅以渐说:“老人家急人所急,傅某日后定当报答。”

若干年后,傅以渐中状元,做高官,长期居京城。有一次,他到龙王庙上香,看到龙王塑像,觉得十分眼熟。他猛然想起当年那个摇船的老汉,那模样与这个龙王好相像啊。到这时,他才明白,当年那个帮他渡河的就是龙王啊!

傅以渐给家乡的朋友们写信,谈起为龙王建庙之事,得到众人响应。他们集资捐款,修建了一座颇具规模的庙宇,塑立起龙王的泥塑神像,并用傅以渐信中的“龙王庙”三字制作了匾额,悬挂于山门之上。

龙王庙街南北胡同路西是原聊城地区粮食局大院外墙,路东仅有少数几户人家。东西胡同的路南,仅东、西两端有几户人家。路北住户较多,其中段李家,已故老主人李忠庆于民国年间开设粪场,该街西北方向的大片空地被用来晒粪,附近贫苦人家多数在他家当佣工。

龙王庙街部分人家以小买卖营生,如路北中段的张全德于解放前挑担子卖甜沫。东首路南的陈家以饮食业为生,在解放前卖包子,解放后五六十年代先后摆摊设点卖豆汁、油条、八批、面条、白菜汤等。陈家还是一个光荣的革命家庭。陈永宽的二哥陈永广曾在八路军晋冀鲁豫第二军区所属地下支队当伙夫。陈永广的儿子陈德祥于1947参军,参加过淮海战役并在前线入党。

(本报记者 杨淑君)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。