写生是一种审美表达

2016年03月28日 来源:

齐鲁晚报

【PDF版】

搜尽奇峰

打草稿

·中国画名家写生系列推荐

◤浮云绕孤村 145x360cm

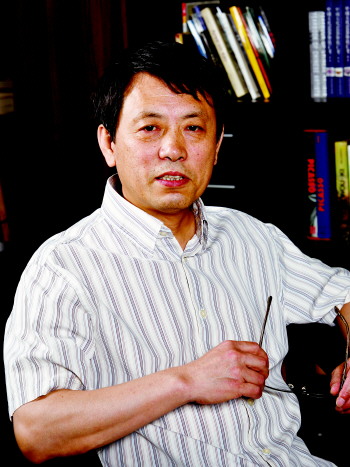

◤韩敬伟

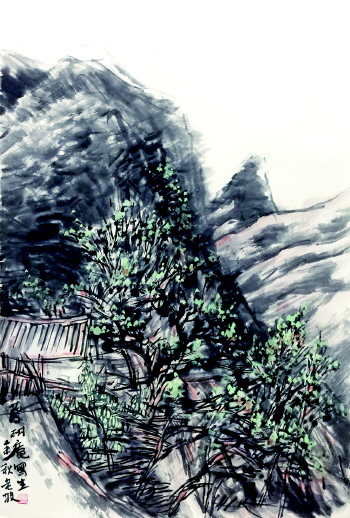

◤蔡树庵写生五 65x43cm

▲蔡树庵写生三 65x43cm

笔名老坡。1957年生。1982年毕业于鲁迅美术学院。现任清华大学美术学院绘画系教授、中国画教研室主任。

主要作品曾获第七届全国美术作品展铜奖;第九届全国美术作品展优秀奖;第十届全国美术作品展铜奖;第二届“中国美术金彩奖”展铜奖;全国第二届中国画展银奖。主持中国山水画专业教学建设与改革曾获国家级教学成果二等奖。

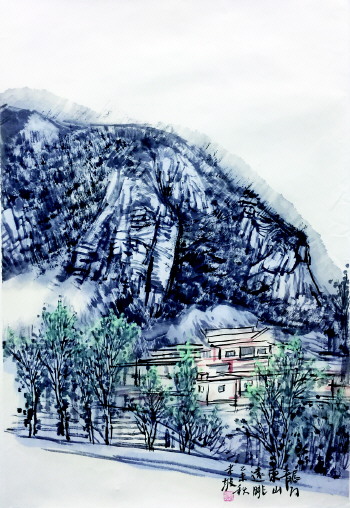

◤龙门东山远眺 65x43cm

在写生过程中感受什么和如何表达是两个关键问题,尽管创作主体审美定势的形成对写生、创作影响很大,能使审美心理活动完成又快又好,也可以产生独特审美感受,并成为个人风格的基础,但这不是本文讨论的中心。本文主要探讨从感受到表达过程中的一些问题,虽然不是什么新问题,但却是个人的一点认识。

我们走出课堂到大自然中去,感受自然界瞬息万变的美,捕捉自然结构中那种充满生机活力的东西,这叫“师造化”。没有这个过程,艺术创作容易概念,艺术生命也会枯竭。唐代画家张璪有一句能够概括中国绘画艺术奥妙,并成为中国艺术法则的名言。即“外师造化,中得心源”。在户外写生中,这一语也最能概括审美体验的全过程。所谓造化即造物,自然天地之称谓。“外师造化”就是以自然为师,要深入观察,深刻体验,这是孕育意象的基础。大自然充满着无限生机,是艺术创作取之不尽,用之不竭的生命源泉,因此古往今来“外师造化”已成真理。“中得心源”是强调心的重要性,是艺术创作的基本法则。当我们的感觉器官在接受外部世界刺激的时候,主观情感有一个积极参与的过程。因此感受的东西不仅仅是一个五官纯生理感觉的感知,而是一种被情感笼罩的一种感知与体验、生理与心理、受动与主动融于一体地心理反应。这种心理反应所形成的心理形式就是我们常说的审美意象。因此大自然是引发我们审美意象生成的形象材料,我们写生所要画的是在主观情感的作用下,对这些材料做理想的建构。

看来从感受到表达这一过程充满着主观色彩,尤其在感受阶段有很强的主观性,同一客观环境下会有不同感受说明了这一点。既然写生是从感受开始,那么能使我们产生不同感受的原因是什么?影响我们感受的主观因素有哪些呢?这里还是要分析一下。

首先我想应是天性的作用。每个人的天性不同在进行艺术活动的时候,所具有心理结构和心理状态也不同。因此审美感受也会千差万别。先天的本性是与生俱来的,后天的学养要完善自己的本能,并充分发挥这种天资。我们的创作活动,要注意这种个性化的东西,这是特殊审美趣味的内在趋动力,每个人对美的判断都源自于此。

其次是审美预备心理的作用。我们所发现的美,是由特殊的眼光、特殊审美经验、特殊审美敏感性作用下的结果。因为我们曾经受过特殊的教育和训练,并具有一个常人无法涉足的领地。我们受过的教育和专业上的任何训练都会开拓我们的审美领域,都会对某种美的区域有特殊认识,这一切会构成我们的审美预备心理,这在观察生活时很起作用。

再次是审美心理活动纯粹程度的作用。在观察中,作为创作主体能够摆脱认知需要和实用需要非常重要。所谓的认知需要,是解决它是什么的问题;所谓的实用需要,是解决它有何用的问题。在感受过程中,能够摆脱和阻断这两种需要,才能进入审美的心理活动。但每个人审美心理活动纯粹程度有差别,感受什么就有差别。感受的东西受很多主观因素的制约,这是一个非常复杂的问题,因此感受到什么一定是千差万别。

就绘画而然,感受什么比较适合绘画表达呢?一般认为能够在观察客观事物的整体结构中,发现内在的表现性和有意味的形式应是审美感受的主要内容。何谓表现性?鲁道夫·阿恩海姆的定义是:“知觉刺激的组织所产生的动态过程的心理对应物。”这种心理对应物还可以认为是情与景深层联系的一种幻象。就表现性而言,它包含两个层面:一是客观本身具有的一种属性。如:阳光和乌云本身折射出来的感觉。另一是知觉对象所具有的表现性又不完全等同于对象本身所具有的客观属性,而主观能动作用是整合观看,使之成为心理对应物重要条件。因此表现性虽然蕴含于客观对象之中,但它是审美主体感知出来的。鲁道夫·阿恩海姆在他的《艺术与视知觉》一书中还曾有这样的论述:“人们发现,当原始经验材料被看作是一团无规则排列的刺激物时,观看者就能够按照自己的喜好随意地对它进行排列和处理,这说明观看完全是一种强行给现实赋予形态和意义的主观性行为。”可见在审美感知过程中,主观能动作用的重要性。

这样看来,物、我统一性则是表现性感知的心理基础。当客观物理结构与我们的心理结构相统一的时候,便会产生审美感受。但是这种感知不是一一的机械对应,其实完全对应是不存在的。我们对客观物理结构的把握,是在情感的基础上,对其进行积极的组织和加工过的。有些东西视而不见,有些东西留了下来,有些东西被加强了,有些东西被削弱了,有时候某些十分重要的因素,在当时的客观结构不存在,也还要调动自己曾经有过的经验和生活储备,如果曾经的经验也不如愿,我们还需要创造和想象。所以,这种物理与心理之间的对应性和相似性,首先源于外物的刺激,最终完成于审美心理的组合和重构。

有意味的形式是英国评论家克莱夫·贝尔提出的审美假说,他认为“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、色的关系的组合,这些审美地感人的形式,我称之为有意味的形式。”这种趣味的发现与每个人的特殊天赋、文化修养、艺术实践经历有关。每个人的审美趣味都不一样,这使每个人审美感受也各异,所选择的角度和感性形式的捕捉也千差万别。以上都是说在生活中关注什么东西才能产生审美感受的问题,这些都是审美感受的主要内容。

能够将感受到的审美表现性和有意味的形式落实下来,就构成了画面。所谓的画面不单是要画出一些客观物象,而是要画一些心理对应物,是一个比较抽象地画面组织。客观物象只是这个组织过程所借用的外在表象。这些物象的组合,不仅要有客观的鲜活性,也带出了主体独特的审美趣味。因此说,生活中任何物象走进画面,都要通过主观审美情感的筛选,并成为能够清晰、简明表达审美感受的符号。写生中不懂取舍和概括的道理,不懂由客观向主观转化过程,就不懂画什么和怎么画。但在开始写生的时候,大多以为绘画只是把自己所看到的东西准确地画下来,其实绘画的旨趣远非如此。好的绘画是要触及一些抽象的问题,诸如:虚实、强弱、刚柔、疏密、纵横等相对因素即对立又统一的和谐组织。生命的跃动缘自于此,宇宙本体的作用也以此为特征。如果说绘画是通过某些具体的现象揭示画家对生命形式的体验,那么绘画活动的特点就应该是通过不断创造对立因素并使之平衡,并从一个对立到另一个对立和不断地使之达到统一。画面根据情感的需要,缓和一些因素或强调一些因素,调整细枝末节,最终能控制一个理想的节奏变化。这些具体活动,才是写生过程中的基本实践内容。(节选自韩敬伟《写生是一种审美表达》)

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。