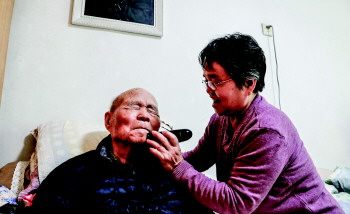

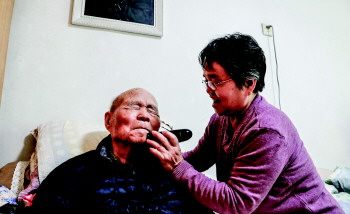

朱爱荣为老人刮胡子。 本报记者 李岩松 摄

本报记者 贾凌煜 通讯员 陈晗

放弃大连生活

回乡照顾舅舅

眼看着到了上午10点50分,坐在卧室小沙发上,李廉臣老人渐渐有了困意,朱爱荣赶忙拿过被子,小心翼翼给他盖上,再慢慢抬起老人双腿。丈夫耿伦印从一旁拉过一把椅子垫上,把老人的腿轻轻放下。

“这一觉得睡到下午两三点钟,每天都是如此。”老人睡着了,朱爱荣也没有离开,从腿部开始,给舅舅做起了全身按摩。其实,老人有4个儿女,两个在北京,两个在国外,也曾把父亲接过去居住,可住不到一个月,老人非得回济宁,哪都不去。

2004年以前,朱爱荣和丈夫耿伦印带着孩子还在大连做大棚种植,养家糊口。有一次,朱爱荣回济宁看望老人,见到了已经85岁的舅舅。舅舅自感年迈,询问外甥女能不能留下照顾自己。没有和丈夫商量,朱爱荣一口答应了。

“回到大连她就给我说了这件事,还说你不让我回去,咱们就离婚。”回想起这,耿伦印笑得合不拢嘴,“哪能离婚呢”。两人一商量,朱爱荣先回来,第二年,收拾好在大连的一切事务,耿伦印也回来了。

那时候,舅舅身体比这时候好得多,还能炒菜做饭,没事时,朱爱荣就领着舅舅到社区里散步。13年过去,年事越来越高,身体各项机能逐渐退化,做过两次手术后,如今舅舅呆的最多的地方,就是卧室里的小沙发。

日夜悉心守护

比子女还贴心

如今老人大小便不能自理,朱爱荣和耿伦印一起伺候。这几年,把护理床一侧栏杆升起来,舅舅睡里面,朱爱荣侧身睡在外侧。“现在睡觉,得让我搂着他,不然他没有安全感。”照顾老人起夜,夜晚,朱爱荣只能睡三四个小时。

每天吃饭,朱爱荣下了不少功夫,比如每天保证一个海参;吃饭时加一片吗丁啉;每月打一瓶营养针……“表姐表妹们不在身边,但是都给生活费,也经常回来看爸爸,这么多年我照顾着,他们很放心。”朱爱荣说。

桌子上,有几个记事本,里面的字迹密密麻麻这是李廉臣老人的健康档案。“这是大小便时间记录,这是血压、脉搏记录。”从2012年以来,每天,朱爱荣详细记录着这些数据。从2013年后,李廉臣没再进过医院,老人身体哪有不舒服,社区医生一目了然,连声称赞她仔细。

有一天,听见朱爱荣喊舅父,李廉臣突然说,“要不你就喊我爸爸吧。”这个提议,得到了表姐妹们的一致同意,他们知道,在对爸爸的照顾上,姊妹几个都比不上朱爱荣。

“元旦左右,我们打算给老人好好贺贺,把家里人全部叫回来。”在朱爱荣的提议下,儿媳妇从网上给老人买了喜庆的新衣服,还买了红色床品四件套,等过了寿辰,老人就是百岁老人了。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。