多年来,李瑞英都是这样在造型和上色中度过的。

三月三做的面塑,全套有60种。

成型后要放到锅里蒸。

两个小面团立刻让小青蛙活了起来。

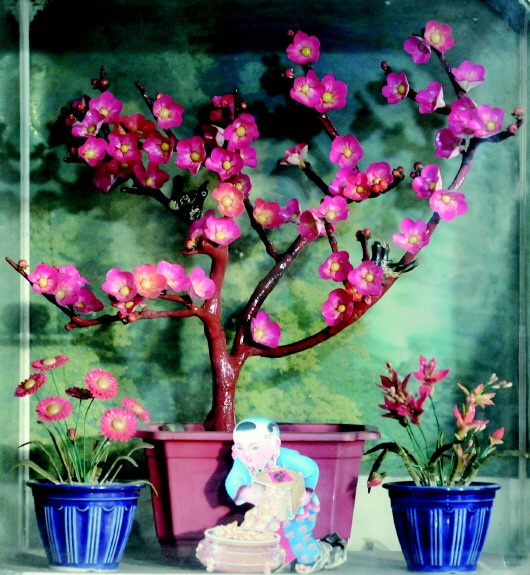

十几年前的获奖作品仍保存完整、色彩鲜艳。

扫码看视频

龙口东江镇邵家村的李瑞英老人,是远近闻名的民间艺人。她制作的胶东花饽饽曾获得2004年“烟台民间艺术博览会”一等奖;曾到济南国际会展中心参展,也夺得金奖。每年春天,“三月三,燕子飞满天”的季节,她家便门庭若市,前来购买“小燕”的人络绎不绝,而嘻闹玩耍渴望“蹭赠品”的小孩也成群结队。老人说,这个时节没法满足小孩们的愿望,等过一阵子,她再“还债”,专门给邻里、附近村庄的小孩子们做。

李瑞英今年70岁,做胶东花饽饽已经50多年了。老人说,寄养在姑姑家的她,小时和小伙伴玩泥巴,她做的泥“洼洼”摔不响,只能转“业”,捏些小猫小狗小猪玩。胶东的花饽饽制作历史由来已久,她耳濡目染,加之天资聪颖,高小一毕业,就动手做起饽饽。那时她也就十四五岁,白天在生产队干活,晚上就帮大家伙儿做。盖房子的多了,上梁用的花饽饽都是她连夜帮忙做出来的。就这样,她一帮帮了大家三十多年。正是这三十年的积累和摸索,才造就了她今天的精湛技艺。2001年,她和老伴正式走上经营之路,并开始招收学生,开门授课。

胶东花饽饽的制作工序很多很复杂,包括发面、揉面、造型、蒸、上色。其中,造型和上色是最见其艺术性的。造型要逼真、活泼,上色要均匀、层次分明。老人说,这项技艺学起来并不难,难的是要在制作过程中不断创造更多更好的形象,将人们对美好生活的向往和意愿展现在其中。

说起花饽饽的寓意,李瑞英老人滔滔不绝:给老人祝寿,通常要做九个寿桃和一个佛手,寓意“九桃一手,永远不走”。每个桃子上有各种造型,“松鹤延年”“二龙戏珠”“仙童献桃”“麻姑献寿”“喜鹊登梅”“凤凰牡丹”“金鱼穿荷花”“金童玉女”“蝴蝶双飞”“孔雀开屏”等等。小孩子过生日要做葫芦、老虎、金鱼、鸭子、石榴,葫芦是“招财进宝”,老虎是“虎头虎脑”,金鱼是“年年有余”,鸭子是“压着好养”,石榴是“百子”。过年的时候,要做圣虫和金蟾供财神,要做鱼,寓意“小金鱼压窗台,不用挣自己来”。小孩满月,奶奶家要做桃子,让孩子带到姥姥家,姥姥家要做老虎,这叫“毛桃去了换虎来”。还有,杏子和佛手,寓意“幸福”,等等。

一连串的顺口溜如果不是老人讲出来,真的不知道花饽饽中有这么多的美好祝福。如今,越来越多的年轻人被花饽饽栩栩如生的造型所吸引,并开始喜欢这一古老的民间艺术,但是很少有人知道其中的渊源与寓意。乡间民俗,只有通过老艺人的口传身授,才能得到保存与传承。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。