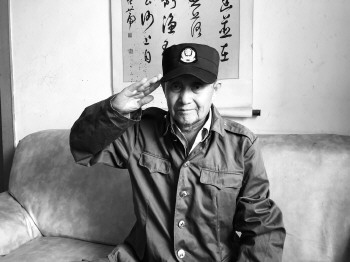

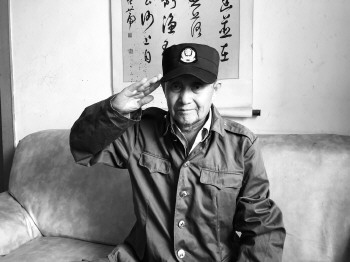

84岁高龄的张宝巽依旧精神矍铄。

“30年军旅生涯,30年老干部。” 84岁的抗战老兵张宝巽回想自己这一生,用了两个30年来概括。从参军入伍再到转业,老人在军营度过了30个春秋,那是他最难忘、最珍贵的岁月。

祖国一声呼唤

热血男儿赴前线

7月27日,记者在张宝巽老人家见到他时,这位个子高高,身形瘦削的老人见到记者后立即直起身子敬了个标准的军礼。老人的家人告诉记者,今年,老人记忆力越发下降,他忘记了很多人和事,唯独忘不了那身旧军装、军帽、军鞋,还有多年部队生活养成的习惯。

“敬礼!”家里有客来访时,他会穿上军装敬一个标准的军礼,代表对来访人最真诚的敬意。从部队转业到现在50多年了,他吃饭的速度依旧很快,5分钟内一定会吃完;晚上睡眠依然很浅,夜里听到哨声或警铃响,立即起床整理衣服,然后快步走到门外;身体条件允许时,坚持自己叠被子、整理房间,衣服破了就补一补继续穿……“他的那双军鞋脚后跟都磨破了,也不让我们扔掉,还要摆在门口的鞋架上,不准收起来。军帽前两年出门不小心弄丢了,他又在商店里买了两个解放军样式的帽子,每天一定放在眼睛看得到的地方。”儿子张亚兵说。

1949年,随着南京、上海等地相继解放,社会上掀起了一轮报考军校热,他就是那时报考的军校。“我老家在单县,母亲和弟弟都是军人,搁在现在,那叫典型的红色家庭。”老人说,受家人影响,他始终觉得当兵光荣,便义无反顾的报考了军校。

“为了给新组建的炮兵部队输送观测员、计算员等人员,学校把我们20多名新战士组成了一个观测队进行集训,每天操练炮队镜、方向盘等仪器……”1953年,19岁的张宝巽和战友接到上级通知,全师、全团出发奔赴鸭绿江边支援前线。

“为了避免被敌人发现,部队几乎全是夜行军,天一亮就在路边的壕沟里休息。”老人说,抵达朝鲜战场的第一个晚上,不停拉响的防空警报,满天的战斗飞机让他和战友真实的感受到了战争的紧张与残酷,几乎一夜未眠。即便如此,也没有任何人退缩,战友们时刻准备着为国捐躯。“我们心中就一个原则——听部队的,听党的。”是幸运的,同时也有一丝遗憾,张老和战友们并没有上前线厮杀,而是等来停战的消息。

追忆峥嵘岁月苦

革命精神代相传

1953年7月27日,双方签署朝鲜停战协定,历时两年零九个月的抗美援朝战争宣告结束。“看着那些美国兵从我们身旁走过的时候,我特别激动,我们终于胜利了。”对于抗美援朝的胜利,老人至今心中感慨万千。

“能从朝鲜战场活着回来,能亲眼看到祖国一天天强大,相比于牺牲的战友,已经足够幸运了。”停战协议生效后,张宝巽所在的29军67师炮团在朝鲜境内驻扎了三年,帮助朝鲜进行战后重建。“战后的场景,到处都是一片废墟,几乎看不见一栋完整的房屋,被炸死的老百姓到处都是,部队生活条件十分艰难。”张宝巽说,朝鲜的冬天特别冷,温度都在零下20℃左右,冬天穿不上棉衣,给养供不上,都是一口炒面一把雪。每个星期有一次吃细粮的机会,就是白面或者大米。“在那个年月,每次吃细粮就是最开心的时候,如同过年一般。”老人回忆说。

作为一名老兵,张老依然深深地怀念那段血与火的光荣岁月,也深深地祝福伟大祖国永远和平安定。即便现在日子好过了,但以前的优良传统绝对不能抛弃,后辈一定要懂得节约,要有良好家风,珍惜来之不易的好生活。

“父亲经常说,当年那些牺牲的战友们没有看到新中国,没有感受到人民当家作主的新生活,而他都看到了,都感受到了,告诫我们要知足。”张亚兵说,张宝巽一再教育小辈,革命传统不能丢,日子好的时候也要记得吃苦的日子。一定要铭记历史,今天的幸福生活是无数先烈用生命换取的。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。