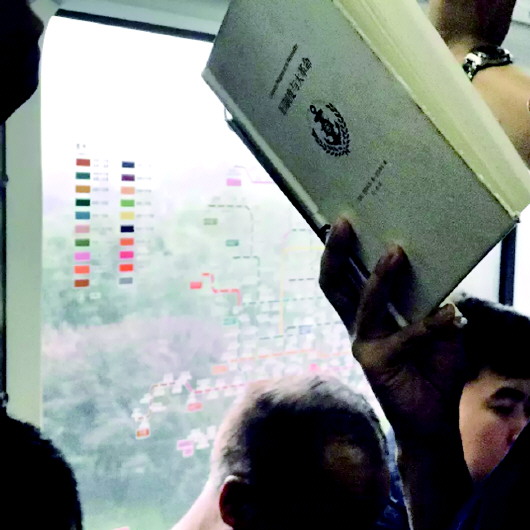

朱利伟是北京的一名图书编辑,因通勤时间长,她养成了在地铁上读书的习惯。朱利伟自己爱书,也对爱书人感兴趣,今年春节以来,她陆陆续续拍了一系列“北京地铁上的读书人”照片,在网上发出后,引发大家的共鸣。

朱利伟说,她原以为地铁上没有深阅读,但当她根据拍下的照片整理出一份“地铁书单”之后,发现自己错得很离谱,因为这些出现在地铁上的书,几乎不是经典就是专业领域的口碑之作,也在一定程度上反映了城市的文明程度。

本报记者 师文静

地铁上有深阅读,一点儿不“流俗”

朱利伟在一家大型出版公司工作,常年沉浸在书的世界中。她喜欢读非虚构类图书,也读小说,每天伴随着地铁出站、进站时与轨道的摩擦声,朱利伟每年读完50-80本书。读书人与读书人总是惺惺相惜的,在随手拍下了一张地铁上的读书人照片后,朱利伟发现,这是上班途中一件有趣的事情,也能探究其他人阅读的“秘密”。

2018年春节刚过时,朱利伟在地铁上看到一个青年人在读书,这个小伙子读的是《禅与摩托车维修艺术》。“他还拿着铅笔轻轻地划线,标准的文艺男青年,当时真想搭讪问一下这本书到底好不好看!”朱利伟把悄悄拍的照片发到朋友圈,没想到引来了不少关注,她就此开启了“地铁上的读书人”系列照片的持续拍摄。在此后的四个多月的时间里,她拍下百余位读书人。

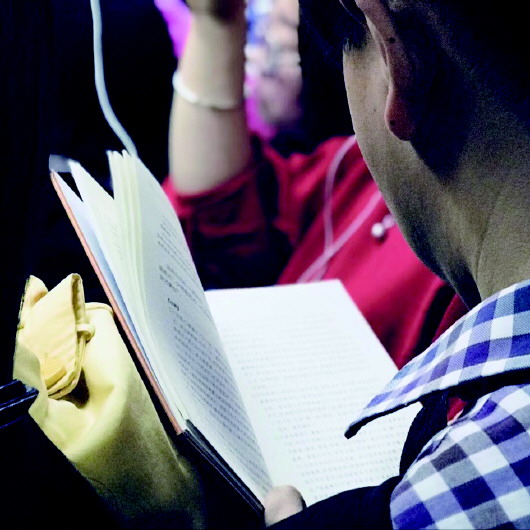

倚靠在车厢连接处读《无人生还》的姑娘,烈焰红唇的女士读《战争与和平》,青涩少年抱着厚到没勇气读完的《悲惨世界》;无论读《西夏瓷》的沉静女士,还是读《明式家具研究》的俊朗青年,无论是读《诗经》的儒雅先生,还是读《收纳全书》的年轻女孩……在摇摇晃晃的嘈杂车厢里,在能够翻开书本的地铁一隅,这些读者暂时告别现实生活,沉浸在别样的世界里。

朱利伟说,如果不去特别留意,在地铁上阅读的人跟其他乘客没有什么区别,一旦关注了,会觉得他们面容更为沉静,更为专注,他们在嘈杂的地铁车厢里有自己的平行世界。在没拍读书人之前,朱利伟对在地铁上读书的人是有偏见的,虽然她自己也是其中一员。她总觉得被带上地铁的书会过于“流俗”,肯定是消遣居多的虚构作品。地铁上怎么可能有深阅读呢?但当她根据拍下的照片整理出一份“地铁书单”之后,发现自己之前错得很离谱。“用一个被用烂但却贴切的词来形容,透过他们手中读的书,看到的是书背后有趣的灵魂。”

拍摄带来一个个奇妙的故事

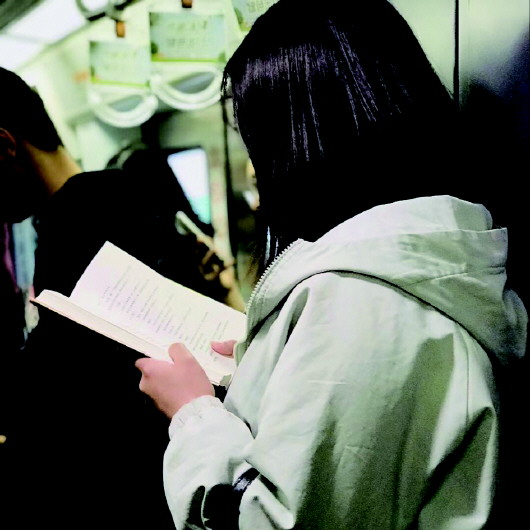

在历时几个月的拍摄中,让朱利伟印象最深的是一个遇到过十几次的女孩。在两个多月时间里,这个女孩几乎都在同一时间坐在同一个位置上读书。她目睹了女孩读完了《人类群星闪耀时》《别闹了,费曼先生》《革命心理学》和《从晚清到民国》等书。“因为她读的书都不坏,甚至可以说是有格调,也因为她读书时干净投入的面容和永远笔直的身影,更因为她一本接一本、一个月内读完四大本并且仿佛永不会停下来的阅读速度,我在每个工作日的早上都希望能够再次遇见她。”朱利伟多次将女孩读书的身影发到朋友圈后,很多人鼓励她去搭讪。

朱利伟也准备了一百种开场白,想要认识她。不过,每一次看到姑娘那么专注地阅读,朱利伟排练好的话从来没有说出口,她每次都不忍心去叨扰一位正沉浸在阅读中的人。

朱利伟在网上发布第一批照片是在今年4月份,她的照片被豆瓣网推送到首页后,成为关注的焦点,不少人发帖留言,更有不少自媒体大号做了转载,“地铁上的读书人”成为热门话题。大家为读书人点赞,为读书人的沉静而感动。引发关注后,朱利伟每天仍坚持拍摄,而随着关注度的增加,央视采访了她,在8月中旬登上了白岩松主持的“新闻周刊”。

带动一些人,真正翻开一本书

网友问朱利伟,为何自己在地铁里,偶遇不到这么多读书人,为何自己很难在嘈杂的环境中静下心来读一本书呢?朱利伟说,其实整体而言,跟千万乘客相比,地铁读书人真的只占非常小的比例,但若留意,还是不少的,他们可能没有恰巧站在你面前,但确实一直都在读书。

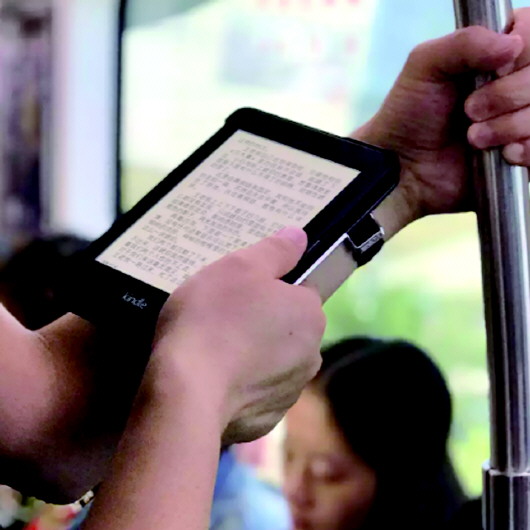

朱利伟说,她觉得地铁是一个不错的阅读空间。“真正爱书的人,无论读纸书还是电子书,无论在哪里读书,都是为了读书本身,并不存在一个非要在某个地点才能读书的限制。因为大城市通勤时间比较长,很多人一天中在地铁上的时间都有一两个小时,这段相对独立的时间和相对封闭的空间真的可以用来读很多书。”

在地铁上拍照,朱利伟从来不去打搅正在读书的人,只是悄悄地拍一张他们的照片。有时候被发现了,她会跟别人解释,自己拍了很多读书人,不少人会报以微笑。有时候朱利伟也想勇敢一点,去告诉别人自己拍了对方读书的样子。“有时也想去问问对方的书好看吗,但直到今天,我都没有去打扰任何一个读书人。”

朱利伟说,这些读者总能在拥挤的地铁里,找到属于自己的精神角落。她也感受到了书的魅力,城市的美好。“这些出现在地铁上的书,不是经典就是专业领域口碑之作,它们映照着这座城市的精神底色,一定程度上反映了城市的文明程度。”朱利伟说,通过拍摄,她跟很多素未谋面的网友也开始了真诚互动,也知道了很多有趣的书,也看到了北京这个两千万人口城市昼夜向上的努力。

“地铁上的读书人”系列照片带来这么大的关注度,朱利伟始料未及,但是若能影响更多人去读书,她感觉做这件事情也有意义。“我知道,看了照片,很久没有打开过一本书的人,开始买书看书,分享读书心得;我的一位同事受到触动,下定决心买了电子阅读器,随时随地读书,就如随身携带了一座移动图书馆……”朱利伟说,如果非要说拍摄的意义,它确实带动了一些人真正翻开一本书,沉浸到书的世界里,这才是最大的价值。

不是对“不读书”论的反击

有人认为,朱利伟的拍摄能有力地反击“欧洲人在地铁里看书,中国人只在地铁里玩手机”的偏见,但她个人不认可这种说法,她也从没有想过,拍照片的目的是反击。“与欧美发达国家相比,中国人年均阅读量确实很低,仅依靠聚少成多的‘地铁上的读书人’影像集,不足以改变这个现实。自己拍照片仅是凭兴趣,那些照片不具备反击的力量。”

朱利伟说,地铁读书,既无需夸张赞美,也不必质疑作秀,柴米油盐是生活,书也是。“只要你想读,翻开书,沉浸进去,任何地点都能成为你的精神角落。我只期待越来越多的人享受读书这件小事儿。”

随着转载、报道越来越多,朱利伟也遭遇了质疑,虽然她的照片中极少出现读书者的肖像,一般都是一双手拿着一本书的局部拍摄,仍不免有的网友会说这种偷偷的拍摄,会侵犯肖像权,侵犯读书人的隐私。朱利伟也曾经非常沮丧,考虑要不要继续拍下去。她原本就是想记录一些单纯的美好,而网友的质疑却让她感到需要理性思考这个问题。她给自己定了一个严格的纪律,这些照片绝不做任何的商业用途。

通过网友的反馈,朱利伟也看到了国外摄影师拍摄的伦敦、纽约、莫斯科地铁上的读书人。当她翻开那些在拍照技术和水平都很高的照片时,发现自己用手机随手拍下的这些不露脸的照片,艺术程度差得太远。但她也了解到了西方人的拍照规则:摄影师会跟被拍人沟通,经过对方同意后发布出来。

“我觉得这是个办法。作为地铁读书人的一员,如果有人这样问我,我不会反感排斥,反而愿意以书会友。虽然作为拍摄者,我担心这样的举动对读书人会是一种打扰。但如果想要走得更远,拍得更多,我需要这样做。”

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属

齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。