为有源头活水来

作为国学文化的重要组成部分,近些年来,书法学习越来越受到全社会的关注和认同。很多学校和培训机构都开设了专门的书法课程,书法学习更是遍布各个年龄层,甚至不乏很多热爱中华文化的国际友人。

大家知道,汉字有很多种字体:“篆、隶、楷、行、草”,这是写书法的人经常挂在嘴边的行话。但对于初学者而言,究竟从哪种字体入手更合适?哪种字体更适合新手?坊间有很多观点和教材认为应该从“楷书”入手,因为楷书横平竖直易于识别。但根据多年的习作经验,笔者认为学习书法应从“篆书”入手。

谈到这个问题,我们需要回顾一下中国汉字的发展过程,汉字演变迄今历经6000多年,先后经历了七个发展阶段:

1、甲骨文:最早出现在公元前14世纪的中国商代,是刻写在龟甲或兽骨上的文字。甲骨文既是象形文字又是表音文字,文字大多是从图画演变而来,至今仍有一部分汉字和图画一样,十分生动有趣。

2、金文:也称钟鼎文,是指铸在青铜器上的文字,始于夏商。古人称青铜器为“金”,故名“金文”。在金文中象形字逐渐减少,形声字大量增加。

3、篆:西周后期,汉字演变为大篆。大篆有两个特点:一是线条化,粗细不匀的线条变得十分简练生动;二是规范整齐,逐渐脱离了画图状态,这是中国方块字的基础。 到了秦代更是将大篆简化为小篆:除了简化形体外,字体和线条更加规范标准,这是汉字方块字的雏形。

4、隶书:小篆不便书写。到了汉代,官府中专门负责文书的“隶人”大量使用形体向两边撑开成扁方形的隶书。这时,汉字的易读性和书写速度都大大提高。所以古语道:隶书者,篆之捷也。

5、草书:汉代的隶书之后,因其多用于奏章又演变为“章草”,而后发展成为今草,至唐朝有了抒发书者胸臆的“狂草”。“草”就是草率、潦草的意思。

6、楷书:汉代末年,融合隶书和草书的楷书开始出现。楷书流行于魏晋南北朝时期,到了唐代达到鼎盛。“楷”就指楷模、法式,它被视为标准字体为世人喜爱。我们今天所用的印刷体,就是由楷书演变而来。

7、行书:介于楷书与草书之间,行笔流畅灵活,其流动程度可由书写者自由运用。行书产生于东汉、盛行于魏晋,据传是汉代刘德升所制,直到今天,行书依然是日常书写所习惯使用的字体。

历代历史时期所形成的各种字体,都有着各自鲜明的艺术特征。篆书古朴典雅;隶书动静结合极富装饰;草书风驰电掣、直抒胸臆;楷书工整秀丽;行书易识好写,实用性强,且风格多样,个性各异。

纵观中国汉字的演变历史,我们不难看出:汉字的发展始终沿着两个脉络在前进:一是,是否方便书写;二是,是否便于印刷和阅读。从书法向书写者所传递的学习度和自由度而言,我们也可以将字体分为两类:一类是,篆书、行书和草书,易于创作和学习;另一类是,隶书、楷书,包括后来在宋代演变的宋体,他们易于识别、横平竖直、结构方整。

相比篆书,由于楷书的实用性,传统书法教学大多认为应先从楷书入手。但事实上,楷书虽然易于识别,但学习起来更难。首先,楷书笔法精熟,法度严谨到极致,以后再也没有发展出其他字体,比如:光一个点的写法,就有:右点、左点、撇点、仰点、小点、竖点六种。而且印刷体吸收了楷体的规范后,完全失去了书法艺术的意义;其次,初学者从楷书学起,入门会很难;第三,一旦先练好楷书,再回头学习篆书、隶书,用笔上会习惯带斜角、偏侧峰,笔画左低又高难免都带有楷书味道,再学习行草书也是障碍重重。

而对于初学者来说,本来对毛笔的执笔就有点不习惯,需要适应;毛笔书法字体没写过,用力、用笔、用墨也都需要适应。很多书法爱好者用三个月时间学习一种楷书,在临帖时都觉得很难,更别说写出什么韵味了。用这样的传统方法学习一年也很难达到悬肘、悬腕书写自如的状态。

所以对于书法初学者的入门学习,继承和创新的最好方法就是从“篆书”这一汉字源头入手。书法最早起源于象形文字,篆书字形像画画,容易使人产生兴趣,且篆书用笔简单、易于学习和掌握,笔锋用纯中锋即可。篆书多为直线、弧线、斜线,笔法较为简单,这与楷书的顿笔、回锋等诸多严谨要求恰恰相反。在学习篆书的过程中,所培养起来的观察力、模仿力,也会对将来学习其他字体有帮助。

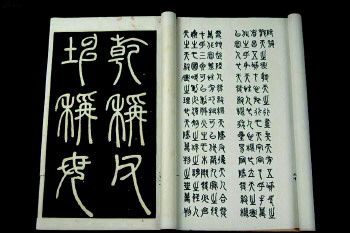

这样,经过对篆书简单的入门学习之后,初学者很快就可以掌握悬肘、悬腕等书写技巧。如果方法得当,很快就能写出很好的篆书临帖作品。一般三个月后,临帖效果就可以比较有意境,甚至能产生创作意识。所以篆书“只要抹下去,就能写出来”。快速写好篆书,会令初学者很快对毛笔书法产生浓厚兴趣,有成就感,树立信心,为下一步系统学习奠定基础。以下是笔者5岁时写就的篆书“政为勤是宝,师以德为尊”字样。

篆书基本功掌握之后,再逐渐过渡到隶书,然后再过渡到楷书、行书和草书。基本上是这样一种毛笔书法学习的顺序。经过不间断学习两年时间左右,基本会形成自己的学习体系和特色,这是传统习字方法所无法企及的。完成这种书法学习体系后,再进行横向练习和吸收,逐步学习各种书法流派,形成篆隶楷行草的综合体系,最终达到能够充分继承和发展、随心所欲的书法境界。

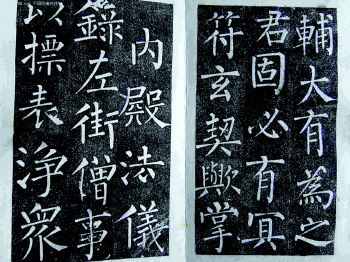

笔者曾按照这个学习方法和思路,跟随柏卫民老师学习书法和国画多年,曾临帖隶书《张迁碑》、楷书《张猛龙碑》、行书《黄庭坚集字》、草书《孙过庭书谱》和王羲之《初月帖》,受益匪浅。

“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。问渠那得清如许,为有源头活水来”。愿广大书法爱好者都能找到和分享适合自己的书法学习方法,不断将中国的传统文化发扬光大!

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。