他终于讲完了爱与黑暗的故事

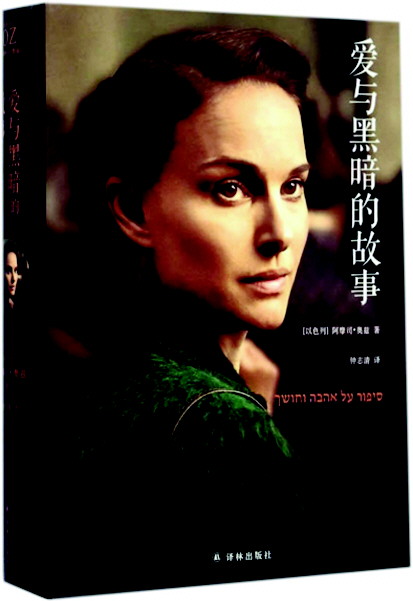

《爱与黑暗的故事》

[以色列]阿摩司·奥兹 著

译林出版社

2018年12月28日,阿摩司·奥兹(Amos Oz)在以色列南部小镇阿拉德的家中辞世。作为一位具有世界声誉的作家,奥兹连续多年被追捧为诺贝尔文学奖的热门人选。很多中国作家对这位以色列同行推崇备至,莫言即尊他为老师,再加上他的众多作品从1998年起就被不断地翻译成中文,阿摩司·奥兹因此成了中国读者最为熟知的以色列作家。《胡狼嗥叫的地方》《故事开始了》《乡村生活图景》《我的米海尔》《费玛》……中国读者最熟悉的,还是他在六十二岁时写的《爱与黑暗的故事》。奥兹讲述的故事更显真切、迷人,中国读者也得以走近那个遥远的国度,和众多陌生的生命歧路相逢,与一个熟悉的孤独的灵魂欣然相认。

被囚禁在黑暗之中的男孩

奥兹本名阿摩司·克劳斯纳,1939年5月4日出生于英国托管时期的耶路撒冷,父母均为来自东欧的犹太移民。其父阿里耶能读十六种文字,会说十一种语言,他孜孜以求的是做一名比较文学教授,却当了一辈子图书管理员。母亲范妮娅也能讲四五种语言,能看懂七八种,她学的是历史和文学,并兼修哲学,是一位很有文学素养的知识女性。他的商人爷爷亚历山大同时又是一个诗人。奶奶施罗密特则是一位酷爱书、理解作家的杰出女性,曾把自己的家变成有史以来第一个希伯来文学沙龙。在这样的家庭背景下,奥兹不仅坐拥父亲的众多藏书,从母亲那里得到了最早的文学启蒙,而且从小就认识了众多有名的学者、诗人、作家。父母圈子里的一些人经常聚会,他们喝着热乎乎的茶,轻轻咬着蜂蜜蛋糕或新鲜水果,义愤填膺地谈论着小孩子难以理解的话题。

虽然那时巴勒斯坦的阿拉伯人和犹太人经常大动干戈,耶路撒冷常有爆炸、宵禁、断水和断电,生性柔弱的阿摩司常被同学欺负,但是他的童年并非完全黑暗,即便黑暗也不是看不到尽头——就像他们种下的种子没有发芽,父亲会偷偷买来青苗栽到土里;就像他被一个阿拉伯男人从黑暗小屋里救出;就像他往妈妈的咖啡里放了黑胡椒或犯了其他错误时,被父亲惩罚锁到黑暗的浴室一小时。这个习惯孤独的孩子甚至喜欢被囚禁在黑暗之中,他完全可以依靠想象打开电灯,把所有的黑暗都抛在外面,还一次次梦想着做个勇敢的消防员,把陷于危难的人从熊熊烈火中解救出来。所以,当母亲自杀之后,尽管父亲希望儿子将来从事写作,尽管母亲的好友莉莉亚阿姨说他会成为作家,他却一口回绝:“我永远不会成为作家或诗人,也不会成为学者,无论如何也不会,因为我没有情感。情感令我厌恶。我要当个农民,我要到基布兹里。也许有朝一日,我会当个毒狗的人,用装满砷的注射器。”那一年,阿摩司·克劳斯纳十二岁。

1952年1月6日夜,奥兹的母亲范妮娅服安眠药自尽。十二岁的奥兹仿佛一个可怜的弃婴,一度对所有人都异常愤怒。他恨母亲的自杀,好像她跟一个情人跑了一样;恨自己的父亲,因为认为母亲的自杀一定跟父亲有关;也恨自己,觉得自己是个糟糕的小孩——因为妈妈没有办法继续爱他了。“我想让一切都停止,或者至少我想永远离开家,离开耶路撒冷,到一个基布兹生活,把所有书和情感都甩在脑后,过简朴的乡村生活,与大家情同手足的体力劳动者的生活。”后来,奥兹终于告别父亲,来到胡尔达,加入了基布兹。从此,阿摩司·克劳斯纳不复存在,他将姓氏更换为奥兹——OZ,意为勇敢、力量。那一年,阿摩司·奥兹十五岁。

基布兹的狼嚎

基布兹是以色列特有的带有原始共产主义色彩的集体农庄,奥兹在那里劳作、生活、娶妻、生子……直至1985年才搬到沙漠边上的阿拉德小镇。原本负气要当毒狗人的奥兹,也曾下决心不再写诗,不再讲故事,“必须以一个沉默的人出现在新地方”,“试图一劳永逸抛弃学术世界,与自己的出身背景相抗衡”,但他却“不能不读东西”,不能不“睁开双眼,描写周围发生的事”,世界的中心就在他的笔下——他终于把胡狼的嗥叫写进了小说。1965年,奥兹将他的第一本书《胡狼嗥叫的地方》送给母亲的生前好友阿格农先生,这位当时如日中天的大文豪(1966年荣获诺贝尔文学奖)写来了“措辞优美的回信”,奥兹兴奋得“围着基布兹欢跳了整整三天三夜”。这个声称没有感情的人,终究成了一位感情极其丰富而且细腻的作家。这一年,奥兹二十六岁。

三年后,奥兹出版了长篇小说《我的米海尔》,一举成名。这部小说开篇便撼动人心:“我之所以写下这些是因为我爱的人已经死了。我之所以写下这些是因为我在年轻时浑身充满着爱的力量,而今那爱的力量正在死去。我不想死。”小说通过一位三十岁已婚女子的内心独白,叙说了她一见钟情的爱情、走向牢笼的婚姻、虽生如死的生活。尽管主人公汉娜一再说“我不想死”,实际上也没有死,尽管从年龄上看,她更年轻,但是这位敏感、脆弱、爱做梦的绝望主妇还是让人想到了奥兹的母亲——从她身上显然能够看到范妮娅的影子。奥兹曾说:“从母亲去世那一天起到父亲去世,二十年间,我们一次也没提起她。只字未提。”然而他又一再表示:“母亲的死和她所讲述的故事让我变成了作家。我的写作,就是为了回忆她、理解她。”奥兹的人生确因母亲的自杀而改变,他全部的写作几乎都与十二岁的遭遇息息相关,虽然他在平时对此只字不提,却把未曾说出的话全都转化成了万千文字。且不说《我的米海尔》《费玛》《了解女人》《一样的海》这样一些虚构类作品,哪怕只有《爱与黑暗的故事》一本书,就囊括了奥兹及其家人的生生世世,写尽了一个家庭的变故离合,荣辱悲欢。“妈妈去世时38岁。以我现在的年龄,我可以做她的父亲。”——当奥兹渐入老境,经历了孙子、儿子、丈夫、父亲、祖父等种种角色的叠加转换之后,当他“看见父母仿佛看见子女,看见祖父母仿佛看见孙儿孙女”时,终于可以“以父母之父母的身份”,作为生者、主人,以一种敞亮通达的叙述姿态,“怀着怜悯、幽默、哀伤、讽刺,以及好奇、耐心和同情”,讲出关于母亲和家人,关于爱与黑暗的故事。这一年,奥兹六十二岁。

在爱与黑暗中转生

“我写《爱与黑暗的故事》以揭示一个谜:聪慧、慷慨、儒雅、相互体谅的两个好人——我父母——为什么一起酿造了一场悲剧?”然而奥兹本人并没有找到谜底。他写其“不幸的家庭”,并不是要清算自己的父母,也不是驱除家庭和童年时代的恶魔。尽管他的童年是悲剧性的,却一点也不悲惨,恰恰相反,他拥有一个“丰富、迷人、令人满足而又完美的童年”。这一说法无疑充满悖论,却也如同施罗密特奶奶所说——“流泪到无泪可流就是开怀大笑”,确乎表达了一种悲喜交集、既往不咎的深切感受。所以奥兹说,他写此书是“把死人请到家中做客”。就像他小时候无缘参与长辈聚会,如今终于有机会可以和他们——死者——像同龄人一样,甚至如同面对小辈、晚辈,深入交谈,谈谈他们生前未曾谈论过的屈辱、情感、梦想,乃至没有谈论过的性、记忆、痛苦。正是秉着这样一种心情,奥兹才会像剥洋葱一般,才会像一个通灵者,剥出了令人泪流满面的命理之核,写出了将喜剧与悲剧、欢乐与渴望、爱与黑暗结合在一起的安魂之书。

在为中文版所写前言中,奥兹特别申明:“《爱与黑暗的故事》既非回忆录,又非传记,而是一个故事。”是的,这是一本很难归类的书,它像散文,又像小说,它絮絮叨叨,琐碎杂乱,似乎没有主题,没有章法,却蕴藏了一股牵魂动魄的内在张力,大概这就是奥兹赋予“故事”的无限玄机。值得一提的是,《爱与黑暗的故事》中文版问世时,奥兹首次来到中国。九年后再度访问中国时,他已七十七岁。

奥兹曾经梦想变成一本书。现在去看他的一生,显然远远胜过一本书。而当我们会意了他的“悲哀、痛苦、伤心和单恋”,再去看《爱与黑暗的故事》,大概也会更加理解他所信奉的柔软、妥协和宽容,理解他所期望的交谈和对话。他没有诉诸宏大叙事,没有标榜家国情怀,没有写大屠杀,没有写恐怖袭击,但他写了活命的幸存者,写了幸存者的死亡,写了夺命的子弹,写了被抛弃的毛绒玩具,也写了很多优雅或别致的会面及对话,更写了一次次刻骨铭心的拥抱和重逢。比如,奥兹和芬兰籍传教士爱莉阿姨的重逢,和父亲决裂后在吉布兹的重逢,和他暗恋过的诗人老师杰尔达的重逢……特别是与他的女老师奥娜的重逢,最具戏剧性:到美国做讲座的奥兹,突然看到了仅比他“十几岁时见到的她老一点”的奥娜,激动得奔向她,抓住她,拥抱她,“叫了她两遍,热情地亲吻她的嘴唇”,结果对方却指着旁边坐在轮椅上不能说话的老太太:“那才是奥娜,我只是她的女儿。”——几乎每一次重逢都似乎拖着时间的暗影,又如银质的烛台,在黑暗的虚空中发出晦暗的光。

这里必须记下1938年岁末的一次重逢:奥兹的姨妈索妮娅乘坐罗马尼亚货船抵达特拉维夫,前来接应的亲友纷纷与之拥抱亲吻,唯有奥兹的母亲范妮娅安静地等在众人之后。索妮娅发现二姐面色苍白,给人的感觉是状态不佳,岂不知“她的命运已成定数”。当时范妮娅腹中的阿摩司已经三个月大。那一天恰是12月28日——就在八十年后的同一天——2018年12月28日,阿摩司·奥兹终于讲完了爱与黑暗的故事,“被他所爱的人所包围而平静睡去”,终年七十九岁。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。