家乡才是春节最硬核的诗和远方

从寒假一开始,朋友圈里很多好友就开始进入“拉仇恨”模式:有的孩子研学去了雪乡,有的度假去了海南,有的带娃去首都进了北大清华校园……天南海北,天涯海角,分分钟地实况转播,好不热闹,让那些还坚持在岗位上的人情何以堪!

但热闹是人家的,也有的朋友默默地准备了行囊,提前抢到了车票,刚进腊月下旬,小年没过就早早地踏上了返乡之路。比如朋友老崔。腊月十九的晚上,就把自己经营的面馆收拾停当,卷帘门上贴了春联和歇业告示,告示上说:“老崔思乡心切,提前回了西安,感念大家捧场,年后继续咥面。”

老崔真的是思乡心切,他的家乡在陕西户县,两口子常年在济南打拼,面馆常年忙碌不得闲,他只有过春节才回老家一趟,跟父母儿女团聚,也好好休息一下。

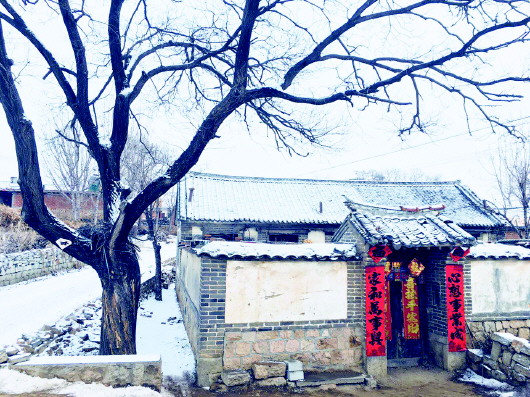

回到家乡的老崔给我发来一堆照片,有父母的,有小外孙的,也有父老乡亲的,有自家菜园的,也有家乡风光的。他还特意跟夫人带着外孙去了白鹿原影视城。家乡的一山一水,一草一木,对他来说都无比亲切。

“踏实。”老崔这样形容自己回家的感觉。我能理解老崔这份浓浓的乡情。虽然我的老家在胶东,比老崔近好多,但这份乡情也是共通的。从放寒假开始,弟弟家的小侄子就三番两次地打电话来,问我什么时候回去,说是家里已经准备好了鞭炮,等着我们回去放。在老家的同学好友也问,说回去有时间一定要聚聚。

就这样,一波一波的问讯,悄不声地撩拨着你,随着年底的临近,就对老崔的“思乡心切”更加有同感。你也许会说了,春节都是要回家的啊,这跟诗和远方有什么关系呢?是的,当然有啊。自从黄金周制度实施以来,旅游过年早就成了一种新时尚了,出国过年也已经不是什么新鲜事。而且,即便是从城市回老家,也可以归入探亲游一类的啊。

说起来,我其实是比较赶时髦的,参加工作这20年,我有两个春节是在香港过的。最早的一次是1999年,那时候各地纷纷推出港澳游春节专列。当时旅行社的老友人手不够,以私人关系邀请我利用假期去客串领队,当时回来还写了很长一篇体验稿件,也算是工作、旅游两不误。

现在回头想想,在他乡过年,对于当时没怎么出过远门的我来说,那种感受还是比较新鲜的,对于香港太平山的夜景和维多利亚港上空的焰火记忆犹新。但从那以后,我再没有春节出游过,基本上每年都是回老家过年。多年前一位老领导说,他春节都是陪父母在老家过,因为父母年龄大了。这件事情对我很有触动,古人说“父母在,不远游”,也许就是这个道理。人到中年,对此也有了更深的体会。这只是一方面,其实,农村的年俗也热闹,放鞭炮、贴春联、赶大集,这些年俗,是城市的孩子平时感受不到的,回老家,也是让孩子知道这里是他们的根。

当然,说我思想保守我也不同意,如果有条件,带着父母一起出游过年,尽尽孝心,也没有什么不好的。

家乡对于常年在外的游子来说,是乡愁的所在,是心灵的港湾,是亲情的思念,是更多。妈妈做的一顿热饭,足以慰风尘,足以让人抖落一年的奔波辛劳千难万难。他乡他国的风光再美,恐怕也比不过这一点。

前几天,在公交车站,一位大姐带着大包小包准备返乡过年,连暖瓶都带着了。她说忙活这一年挣的钱也不多。边上的大伯过来说:钱少点没事,身体好比什么都重要,对不对?人在旅途,萍水相逢,这一句安慰,应该足以温暖对方的回家路了。其实,有一点是大伯没有说到的,钱多钱少从来不是家乡的父母在意的。他们在乎的,是平安,是久别的团圆,是一家人围坐一起的春晚,是那一顿热气腾腾的年夜饭。

这才是我们中国人春节最硬核的诗和远方。说一千道一万,不过是一句话:好久不见,回家过年。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。