“变形计”般的借读生涯

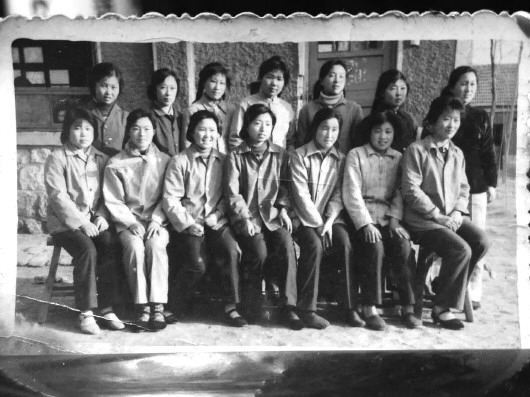

照片是1982年大姐在平度第十二中学上高中时照的(一排左二)。我的父母、哥哥、姐姐、表哥、表姐、外甥、侄子……三辈人几十口都在这里上过中学。

我初中时因为太过顽皮和逆反,1987年被我爹“发配”到这所联中上了一年学。旨在忆苦思甜、改过自新,让我换个环境,看看农村的孩子是怎么奋发图强、吃苦耐劳的。

进校以后的生活让不适应的我感觉快疯掉了,每天天不亮全校两千多人集合大操场跑三圈,然后上两节早自习。下课后,这些同学们打来结了碎冰碴的水,围在水筲前洗手洗脸,看着他们一双双裂着口子冻得红肿的手,心情还是很复杂的。没有肥皂,就这样洗漱完了再掏出干粮,就块疙瘩咸菜,算是吃早饭了。

这里竟然有晚自习,晚自习要上到晚上九点,大约三节课。关键晚上下自习后,好多学生在教室点蜡烛夜读,值班老师天天往宿舍撵。大冬天的,教室并没有取暖设备,但凌晨四五点教室就有人点蜡烛开始学习了。 我很受感染,不服啊,也想学出个样子来,让父母看看我的转变。于是下晚自习回住处也挑灯夜读,我去镇上供销社买了一包红蜡烛,凌晨四五点顶着大雪爬校门来教室学习。

但后来发现,老师和同学都觉得我另类,除了班主任(爸妈的同学),老师都不爱管我。快一年了,所有老师加起来提问我不超过十个手指头。可能觉得我是城市来的,升学率和成绩跟人家没关系,慢慢地我的劲儿也就没了。

唯一让我有存在感的,是学校两千多学生举办书画比赛,我拿了书法和绘画一等奖。学校让我进美术组,还把教室外东墙头的黑板报交给了我,让我稍稍有些得意。

在学校让我尴尬和受拘束的是我喊教导主任舅,喊班主任大爷,表哥、嫂子、姐夫都在这儿当老师。各科老师都不难为我,也就数学老师还有点正义感,指桑骂槐地在全班说:“你们好好学,别像某些学生整天头发梳得油光锃亮,还烫卷,人家学不学的回大城市了,你们学不好就得回家种地。”

不过也的确,别的孩子都穿得很朴实甚至破烂,我穿着牛仔裤,骑着24的小车子,走哪儿都是目光的焦点,我也感觉自己和这个环境不搭,没有优越感了反而觉得挺不自在。

学校的生活是极其艰苦的,大多数同学住校,我住在学校西边不远的二姨家,就在一条街,距离四五百米吧。那些住校的孩子,到周末就像大军一样迁徙回各自的村庄。每到周日下午,又乌乌压压地骑着大金鹿返校,黄沙滚滚的乡路都是扬起的尘土,耳边尽是自行车轮子碾过沙土路沙沙的声音。每个学生的车把上都挂着篓子,篓子里装着一满罐头瓶的咸菜或自制的黄豆酱、几个大馍馍,伴着嘀里当啷的铃铛声返回学校,开始一周的学习。

校园的西边是学生宿舍,里面很臭很脏,我有时跑去偷着抽烟。所谓的床,是不规则的木头板一张张排起来的大通铺,两层的上下铺。从东墙一直铺到西墙,很长,能睡三四十人。上铺一动都往下掉土,被子既黑又脏,地也不是水泥地,坑坑洼洼走一步起土掉渣。没有风扇更没有暖气,暖气这个词对他们来说都很新鲜,只有个烧煤块的炉子,几节烟囱。

我挪到一个角落,坐在大通铺上,和几个同学点上一根印着拖拉机和麦子图案、两毛多钱的大“丰收”牌香烟开始嘬,吞云吐雾,还挺过瘾。那时候农村是不管小孩抽烟的,无论你去谁家,大人出于热情都会给你递上烟抽。村里每家几乎都是一个户型,进了中堂就是东西两个卧室。屋里炕上一边是叠好摞在一起的被子,炕面是用芦秆编的席子。靠炕边的地方放着一张小桌子,桌上往往是浓酽的茉莉花茶、花生、一盒旱烟,烟盒里还有裁好的日历纸,卷烟用的,也有成盒的低劣烟卷。

在老家上学期间,父母常给我写信,主要是要我积极向上、努力学习,希望回到城市有好的转变。现在看来,就像电视栏目《变形计》的经历。自认为艰苦难熬的一年快过去了,盼着盼着总算接到父母的信,我即将回济南,回原来的学校和班级完成我剩下的学业。

走的时候很开心,不开心的是要离开这里的亲人和故土。我知道我这个“害群之马”的存在,没有影响同学的心态和学习。他们羡慕的是吃公粮穿好衣的城市人,而不是我。

我走后他们依然早起晚归挑灯苦读,就是为了考出去,去大城市生活。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。