应运而生的乳娘

抗日战争时期,随着形势的发展,胶东党政军妇女干部队伍不断壮大。在险恶的环境中,不少妇女干部生了孩子却无法随身带养。为了解除她们的后顾之忧,胶东行署和胶东妇联共同研究决定——筹办一处战时胶东育儿所,主要任务就是收养党、政、军干部子女及烈士遗孤,乳娘由组织上物色当地哺乳期妇女。1942年,因形势恶化,育儿所几经辗转转移到乳山境内(时称牟海县)的东凤凰崖村。

育儿所设置在东凤凰崖村是经过深思熟虑的,这里四面环山、交通不便,相对比较隐蔽,另外该村早在1932年就有了共产党的活动,至1942年村内已有十几名党员,附近的村子也都有党的基层组织,而且在战争年代,不到200户人家的东凤凰崖村,几乎每家每户都有人参军或当民兵,先后有25名革命烈士。

育儿所成立后,第一步工作就是在周围村庄物色不脱产的乳娘。这是一项特殊的工作,带孩子不但要吃苦受累,而且要对外保密,担很大风险。育儿所的工作人员遵照上级党组织的指示,积极与周围村的党组织和妇救会联系,在不长的时间里,就选择了一批乳娘,经体检合格后,开始奶养孩子。这些乳娘,有的是即将给自己断奶的妇女,有的是吃奶孩子不幸夭折的妇女,还有的是正在哺乳期的妇女。东凤凰崖村的姜明真给自己不满8个月的儿子断了奶,从育儿所接来刚满月的婴儿福星;初连英已是两个孩子的妈妈了,最小的正在哺乳期,她抱回了一个叫“爱国”的小女孩。这些老百姓都是抱着一个朴素的想法——“孩子的爹妈为了打鬼子,连命都不要了,一定要照顾好他们的孩子。”

说是叫育儿所,但并没有“所”,并非多个孩子寄养在一起,而是为了隐蔽安全,也为了让孩子们有一个温暖的家,孩子是随乳娘分散在各村居住的,称乳娘是“妈妈”。

1942年9月,牟海县全境解放,形势进一步好转,寄养的乳儿也越来越多。此时,婴幼儿还是交由乳娘们哺育,断奶后再送到育儿所里集中收养。

至1945年8月抗日战争胜利时,胶东育儿所的幼儿已由初时的2人增加到168人,工作过的乳娘和保育员有100多名。此时,年龄大的儿童均被安置到驻村小学学习,一切供给由育儿所负责。

1946年2月,遵照胶东行署指示,育儿所第一次将60多个断奶的孩子集中到莱阳过集体生活。另外160多个喂奶的和小一点的孩子仍然分散在各村抚养。1946年秋,胶东行署机关从莱阳转移到马石山一带,育儿所在莱阳的工作人员及孩子又全部搬回乳山田家村,疏散到周围村庄,安置到以前的奶母和可靠人家里。当年6月始,国民党反动派军队全面进攻山东,胶东西部形势日趋紧张,国民党军队飞机轰炸莱阳,胶东行署机关遂转移到境内马石山一带,育儿所在莱阳的孩子及工作人员也重新返回田家村,随即又疏散到周围村庄。及10月,国民党反动派对胶东解放区的全面进攻被粉碎后,育儿所的孩子开始集中到田家村,无一损失。

1948年春,解放战争节节胜利,经胶东行署批准,育儿所由田家村迁至离乳山县城较近、交通方便、房舍宽敞的腾甲庄村。育儿所根据年龄把孩子分成小学部和幼稚园两部分,对7周岁以上的孩子进行普通小学教育,孩子们在这个红色革命摇篮里健康成长。

在当时的艰苦条件下,党和政府对育儿所格外照顾,规定乳娘每月发粗粮60斤,作为乳娘的口粮及喂养孩子的报酬,孩子的供应按年龄大小分别发给细粮18斤、20斤、22斤。孩子的衣服每年发两季,春季发单衣、冬季发棉衣,都是把布和棉花发给乳娘做。前方部队从敌人手中缴获的战利品,凡是育儿所能用得着的,都及时派人送去。

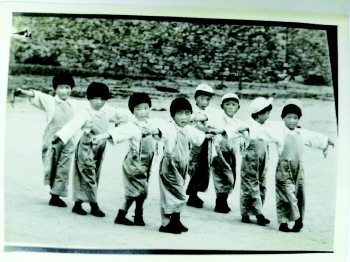

1946年春在姜格庄村的大班小朋友。

胶东育儿所小朋友表演节目。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。