从执笔到执手

齐鲁晚报 2019年04月02日

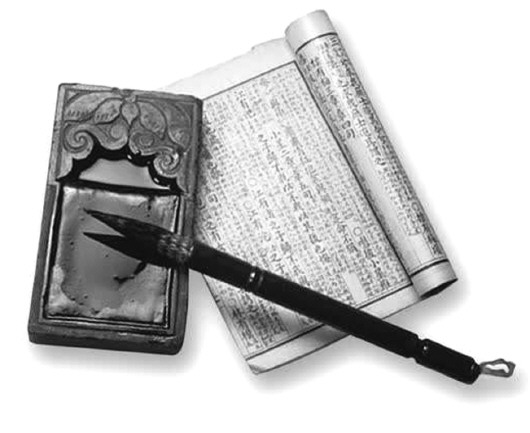

烦闷的时候,闭门写字似乎总能找寻到一些意外的快乐。我找出买来后从未用过的钢笔,灌注墨水,铺开白纸,提笔抄写诗词或者从心头冒出来的句子。所写的好像不是字,而是从内心涌出来的故事。一撇一捺,点折弯钩,都是喜怒哀乐、酸甜苦辣。

大哲学家王阳明的“格物”心得,其实也是从写字开始的。新婚不久,他在外舅的官署里做事,没事的时候就临池学书,不仅书法大有长进,而且有所体悟,“吾始学书,对模古帖,止得字形。后举笔不轻落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法。既后读明道先生书曰:‘吾作字甚敬,非是要字好,只此是学。’既非要字好,又何学也?乃知古人随时随事只在心上学,此心精明,字好亦在其中矣。”写字首先是一种态度,然后是一种磨练,即在字上磨,亦是在事上磨,在起承转合的人世间磨,往深层次说,就是人们常说的修行。

字里有乾坤,字里有日月。光写是不够的,读字帖也是蛮有意思的事。诗仙李白唯一存世的真迹书法《上阳台帖》,在《国家宝藏》节目中第一次看到,便引发了我的浓厚兴趣。慢慢品读,才恍悟,李白的墨稿是唯一的,正如李白是唯一的。“山高水长,物象万千,非有老笔,清壮可穷。”帖中的“阳台”即司马承祯位于王屋山上的阳台观。当时,王屋山道教兴旺,热衷道教的李白受司马承祯的邀请,寻访问道。这个时候,他从长安逃出不久,处境艰难,字帖中却未见丁点儿忧愁和痛苦。越是这样越让人心生敬意,从中读出李白的豁达和顽韧。极为简单的字,氤氲出了盛唐的气象,书写出了大唐的青春,李白的那支笔,在今天还温热着、游走着,字里行间,是淋漓的生命之美。那分超越时空的通透和清明,正是李白人格的烛照和精神的光芒。

由此可见,其字如其人,并非只是说说而已,而是人格、气节、精神、心境的外显。抑或说,书法的最高境界就是安顿身心。大千世界中,那一管笔成为一个精神支点,撬动起我们的自由和所爱。我流连于济南的泉城广场、黑虎泉畔,那些挥舞自制拖把写大字的长者,他们蘸水为墨,以地为纸,旁若无人,写个尽兴。即使清风吹走了字迹,袅袅的笔墨、喧腾的气势却在心头芬芳。我感动于古人的用字,如王羲之的《衰老帖》,“吾顷无一日佳,衰老之弊日至。夏不得有所噉,而犹有劳务。甚劣劣。”晚年的王羲之生活并不好过,到了盛夏更是吃不下饭,还有劳务在身,苦不堪言。然而,一个“噉”字,线条纠缠,字体轻盈,引人浮想联翩。年老体病、饱受煎熬的他隔空抛出一个“噉”字,表达出无尽的惆怅,还有难言的隐痛。“劣劣”二字,也是如此。我更惊讶于殷浩在空中写字。当年两次兵伐惨败,他几近疯狂,精神失常,用手比划着在空中写字。有人研究他的笔画是“咄咄怪事”四个字。好一个“咄咄”!与辛弃疾的“书咄咄,且休休。一丘一壑也风流”如出一辙,是发愤、宣泄,又何尝不是至痛时刻的情感流泻?有谁能想得到,他曾在墓所居住过十多年,脱胎换骨,了悟生死。这样的书写,让后人深深敬畏。

一字一故事,一书一人生。我痴迷于汉字书写,更痴迷于当下能够执笔的日子。执笔,久而久之就会变成“执手”,“不得执手,此恨何深。”想想,字如桥梁,临帖是与古人会晤,写信是与友人交谈,情书是与爱人表白,字条是与他人留言……斑斑墨痕,原来都是我们的执手远握,不觉中整个身体也暖了起来。这个春天,我在书店签售新书时,有读者拍下我执笔的样子,回来翻看不禁心头一动。执笔的样子,也是生命的攀爬,有多少伤痛就有多少自在,有多少轻盈就有多少活力。无论是谁,无论遭遇怎样的至暗时光,提笔书写的瞬间,都是真诚的、自足的,亦是赤子的、老成的,甚至有泪水在心底翻涌如花,那是痛苦的生命在唱歌。

大哲学家王阳明的“格物”心得,其实也是从写字开始的。新婚不久,他在外舅的官署里做事,没事的时候就临池学书,不仅书法大有长进,而且有所体悟,“吾始学书,对模古帖,止得字形。后举笔不轻落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法。既后读明道先生书曰:‘吾作字甚敬,非是要字好,只此是学。’既非要字好,又何学也?乃知古人随时随事只在心上学,此心精明,字好亦在其中矣。”写字首先是一种态度,然后是一种磨练,即在字上磨,亦是在事上磨,在起承转合的人世间磨,往深层次说,就是人们常说的修行。

字里有乾坤,字里有日月。光写是不够的,读字帖也是蛮有意思的事。诗仙李白唯一存世的真迹书法《上阳台帖》,在《国家宝藏》节目中第一次看到,便引发了我的浓厚兴趣。慢慢品读,才恍悟,李白的墨稿是唯一的,正如李白是唯一的。“山高水长,物象万千,非有老笔,清壮可穷。”帖中的“阳台”即司马承祯位于王屋山上的阳台观。当时,王屋山道教兴旺,热衷道教的李白受司马承祯的邀请,寻访问道。这个时候,他从长安逃出不久,处境艰难,字帖中却未见丁点儿忧愁和痛苦。越是这样越让人心生敬意,从中读出李白的豁达和顽韧。极为简单的字,氤氲出了盛唐的气象,书写出了大唐的青春,李白的那支笔,在今天还温热着、游走着,字里行间,是淋漓的生命之美。那分超越时空的通透和清明,正是李白人格的烛照和精神的光芒。

由此可见,其字如其人,并非只是说说而已,而是人格、气节、精神、心境的外显。抑或说,书法的最高境界就是安顿身心。大千世界中,那一管笔成为一个精神支点,撬动起我们的自由和所爱。我流连于济南的泉城广场、黑虎泉畔,那些挥舞自制拖把写大字的长者,他们蘸水为墨,以地为纸,旁若无人,写个尽兴。即使清风吹走了字迹,袅袅的笔墨、喧腾的气势却在心头芬芳。我感动于古人的用字,如王羲之的《衰老帖》,“吾顷无一日佳,衰老之弊日至。夏不得有所噉,而犹有劳务。甚劣劣。”晚年的王羲之生活并不好过,到了盛夏更是吃不下饭,还有劳务在身,苦不堪言。然而,一个“噉”字,线条纠缠,字体轻盈,引人浮想联翩。年老体病、饱受煎熬的他隔空抛出一个“噉”字,表达出无尽的惆怅,还有难言的隐痛。“劣劣”二字,也是如此。我更惊讶于殷浩在空中写字。当年两次兵伐惨败,他几近疯狂,精神失常,用手比划着在空中写字。有人研究他的笔画是“咄咄怪事”四个字。好一个“咄咄”!与辛弃疾的“书咄咄,且休休。一丘一壑也风流”如出一辙,是发愤、宣泄,又何尝不是至痛时刻的情感流泻?有谁能想得到,他曾在墓所居住过十多年,脱胎换骨,了悟生死。这样的书写,让后人深深敬畏。

一字一故事,一书一人生。我痴迷于汉字书写,更痴迷于当下能够执笔的日子。执笔,久而久之就会变成“执手”,“不得执手,此恨何深。”想想,字如桥梁,临帖是与古人会晤,写信是与友人交谈,情书是与爱人表白,字条是与他人留言……斑斑墨痕,原来都是我们的执手远握,不觉中整个身体也暖了起来。这个春天,我在书店签售新书时,有读者拍下我执笔的样子,回来翻看不禁心头一动。执笔的样子,也是生命的攀爬,有多少伤痛就有多少自在,有多少轻盈就有多少活力。无论是谁,无论遭遇怎样的至暗时光,提笔书写的瞬间,都是真诚的、自足的,亦是赤子的、老成的,甚至有泪水在心底翻涌如花,那是痛苦的生命在唱歌。