除了政治外交、冲突分歧中美还有一部“共同的历史”

齐鲁晚报 2019年04月27日

以1784年美国“中国皇后”号商船来华为开端,中美两国人民的交往已经走过了两百多年的历程。对于中美关系史,中外学术界一直在强调中美两国文化和历史背景的不同,侧重研究中美之间的冲突、对抗以及分歧。香港大学历史系教授徐国琦近日出版新书《中国人与美国人:一部共有的历史》,指出中美关系史是关于人的历史,而非只是高层的政治与外交,他从国际视野发掘中美的“共有的历史”,希望为未来中美两国和谐关系找到有效的历史借鉴。

本报记者 曲鹏

“剪不断,理还乱”的中美关系

1979年,复旦大学汪熙教授撰文指出“对美国我们不仅要研究其侵华的一面,也要研究友好往来的一面”。当时,中美两国虽然已经建交,但学术界主流仍是美国侵华论,从而引发了一场大论战。

论战持续到上世纪80年代中期,北京大学罗荣渠教授发表文章,将论战双方的观点进行了折中,主张中美关系史应分阶段考察:在《望厦条约》签订以前,谈不上侵略问题;在提出“门户开放”政策之后,美国在列强对华的侵略中,起了一定的主导作用;中日战争爆发,美国逐步加强了对日本的限制,而到了太平洋战争爆发,中美两国是盟友关系;战后国共内战时期,美国的立场比较复杂,但肯定是偏向国民党一边,虽然这种偏向是有限度的;现阶段中国处于改革开放时期,中美关系又有新的变化。

论战硝烟未散,1985年11月14日,由汪熙教授作为召集人,在复旦大学召开了首届“中美关系史学术讨论会”,讨论会上老年学者和中年学者在观点上产生了尖锐的对立。会议还邀请了一批正在崛起的新一代中美关系研究者,正在南开大学读研究生的徐国琦也是参会者之一,亲耳聆听了中国社科院美国研究所所长李慎之精彩绝伦的宏论,对他的学术研究产生了莫大的影响。1990年,徐国琦进入哈佛大学,在历史系传奇学者入江昭教授门下攻读博士学位,跨民族、跨国家的研究视角彻底改变了徐国琦对中美关系及其历史的认识。

对于中美关系史,不少中国人认为美国对华一直包藏祸心,不怀好意。美国人则认为对华基本友好,长期致力于中国发展。同时,两国也有不少人相信中美本质上水火不容。历史是客观存在的,但为什么对中美关系史的认知会出现如此大分歧?徐国琦认为问题出在“视野及研究方法”上。目前的研究过分强调中美两国文化的差异,历史背景的不同,侧重中美之间的冲突、对抗以及分歧。这些差别和分歧无疑是历史事实,但不是中美关系的全部。另外,由于中国对档案的限制利用或保存不善,造成中外学术界在中美关系研究中,通常以美国和美国人为着眼点,只把中国和中国人简单地作为被动反应者来描述。

要想走出中美关系中存在的巨大误区,徐国琦在《中国人与美国人:一部共有的历史》中提出一个新的视野:共有的历史,挖掘中美在文化层面和民间交往中那些被忽视的人和事件,并理解其历史贡献和意义。

美国不总是主动的一方

许多美国学者认为在中美关系方面,美国总是采取主动的一方,《美国与中国》的作者费正清教授认为,“在直到1949年的中美关系中,中国总是处于劣势,陷入困境,是我们的价值观和善举的受惠者。美国总是优越的一方,没有遇到过多少麻烦,能够出手相帮。”而在徐国琦看来,如果将目光转向中国人和美国人“共有的历史”,关注中美两国人民和社会所共有或共同经历的梦想、希望、失望、激动以及挫折,“呈现在我们面前的画面就会显得截然不同”,中国人和美国人互相吸引、互相坦诚,也互相支持。

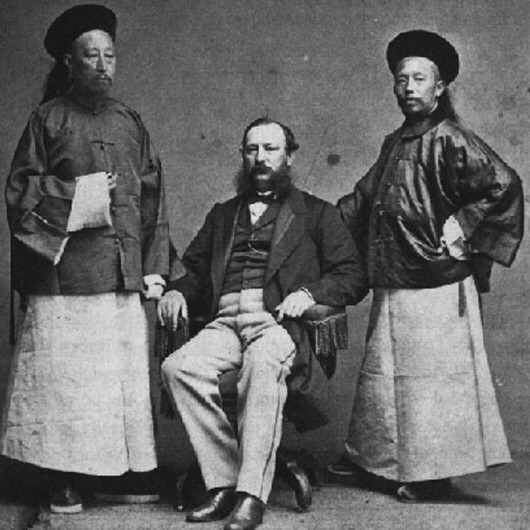

1868年美国人蒲安臣受清廷重托,率领中国第一个外交使团出使西方,并代表中国同美国签订了第一个平等条约《蒲安臣条约》,这使得蒲安臣成为徐国琦研究中美共有历史的开篇。关于蒲安臣使团在欧美各国的游历,使团随行者志刚的《初使泰西记》、斌春的《乘槎笔记》中都有记载,徐国琦则引用美国国会图书馆所藏蒲安臣手稿和图片,重建了使团在欧美各国的游历情景,并引用美国作家马克·吐温对《蒲安臣条约》的高度评价。蒲安臣也积极地将中国人带入美国人的视野,履行文化信使的职责。美国人亨利·华兹华斯·朗费罗的诗《人生颂》是第一篇被译成中文的美国文学作品,晚清重臣董恂将其润色,作成七言译诗题写在扇面上,由蒲安臣赠送给朗费罗。就这样,通过促进各种友好交往,蒲安臣赢得了“中国的朋友”的美誉。

对中美双方都做出贡献的蒲安臣并未得到所有人的理解,中国历史学家承认了蒲安臣使团在中国对外关系中的作用,但仍然缺乏足够的认识,因此很少有人听说过蒲安臣这个名字,更遑论其成就了;美国人则批评他幼稚可笑,只是碰巧到了中国,回到美国竟许诺“将光辉的十字架竖立在(中国的)每一座山岭之上”。“太多的时候哪一方都不愿意站在理性的一面,每当有一方开放自己愿意磋商的时候,另一方则不以为然”,徐国琦认为这正是研究中美共有历史的现实意义。

《蒲安臣条约》不但将美国排华法案的通过推迟了十余年,同时也促成了1872—1881年约120位中国幼童赴美留学。这批中国学生在美国的良好表现和日后的杰出成就,影响了美国人对中国的认识,也使美国人对通过教育来改变中国的信心大为振奋。美国教育家埃德蒙·詹姆斯在1906年曾指出:“能够成功地教育中国这一代年轻人的国家,必会通过自己的努力,在中国收获道义、学术和商业影响诸方面相应的最大回报。”他的话如今得到了印证,美国国际教育协会发布的《2018门户开放报告》显示,中国已连续九年成为最大生源国,中国学生数量达到36万人,占全部国际生数量的33.2%。

摩擦冲突中, 民间文化交往不断

十九世纪末,美国排华风潮盛行,哈佛大学反而请籍籍无名的戈鲲化去教授中文;五四运动要打倒“孔家店”,胡适却从美国请来了“西方孔子”约翰·杜威。无论中美两国的官方外交关系如何变幻不定,民间和文化层次的交往自有其自身发展的特质和运行规律,并且始终保持高度的活跃机制。

今年3月20日,哈佛大学校长白乐瑞在北京大学发表演讲,其中提到了中国人并不熟悉的哈佛大学第一位中文教师戈鲲化。1879年,美国排华浪潮日渐高涨的政治环境下,传统的中国读书人戈鲲化横跨太平洋,携家眷赴哈佛大学教授汉语。在两年半的授课时间里,他一共只有五名学生。每周五节课,他总是穿着清朝官服,也要求学生按照中国的规矩向他行礼。除了教中文,他还向美国学生介绍中国诗词之美,向美国人传授中国的文化和文明,推广中国的影响。戈鲲化在美国不到三年,就因感染肺炎而病故,他随身带到美国的书籍是哈佛大学历史上第一批亚洲语言文字图书,后来以此为基础发展为哈佛燕京图书馆馆藏,人们走进哈佛燕京图书馆就能在正门入口处看到他身着清代官服的照片。戈鲲化同时开启了中美友好的联系,诗人朗费罗曾亲自把自己的照片送给他,他的家中也有美国总统加菲尔德的画像。“在排华情绪泛滥全美并已经对中美关系造成损害的时代,戈鲲化的成功尤其具有非凡的意义。”

由于美国是第一个退还部分庚子赔款的西方国家,也是第一个承认中华民国的主要强国,在1919年之前的二十年里,美国在中国的印象中都好于其他列强,很多人都认为美国对中国没有领土野心。这一美好印象很快被打破,1919年4月30日,美国、英国、法国同意将德国在山东的权益转让给日本,引发了中国人对美国的满腔怨愤。也是在同一天,美国的教育家、哲学家杜威来到了中国。尽管当时杜威的教育哲学和理论在中国并未广为人知,但从他踏入中国的那一刻起,中国就已经成为他的教育思想生根的最佳土壤,同时也是验证他的实用主义理论的一块试验田。在中国逗留的两年多时间里,他亲身经历并影响了近代中国的发展历程,成为中美两国之间的文化使者。他通过演讲向中国人介绍美国的政治、教育、文化,又通过为美国主流媒体撰写文章,向美国读者传达中国人的声音和诉求。从共有的历史角度来看,杜威是中国的观察者、知识界的引导者,同时中国的儒家哲学也深深地影响了他的教育哲学思想。1921年回到哥伦比亚大学后,他说自己“在中国根本就没有做任何哲学阐释”,他所做的就是教育、帮助中国人和美国人互相认识对方。

21世纪的中美关系在经济、贸易、外交、意识形态等方面产生了冲突和摩擦,在民间、文化、社会方面的交往却非常密切。徐国琦认为,未来不可预测,但中国人和美国人长期以来的共有历史可以成为两国关系的重要借鉴,“希望通过对共有的过去更深刻的理解,中国人和美国人都能接受这样的看法,那就是,对于未来的旅程,一起分享和共同拥有也许会更好”。

本报记者 曲鹏

“剪不断,理还乱”的中美关系

1979年,复旦大学汪熙教授撰文指出“对美国我们不仅要研究其侵华的一面,也要研究友好往来的一面”。当时,中美两国虽然已经建交,但学术界主流仍是美国侵华论,从而引发了一场大论战。

论战持续到上世纪80年代中期,北京大学罗荣渠教授发表文章,将论战双方的观点进行了折中,主张中美关系史应分阶段考察:在《望厦条约》签订以前,谈不上侵略问题;在提出“门户开放”政策之后,美国在列强对华的侵略中,起了一定的主导作用;中日战争爆发,美国逐步加强了对日本的限制,而到了太平洋战争爆发,中美两国是盟友关系;战后国共内战时期,美国的立场比较复杂,但肯定是偏向国民党一边,虽然这种偏向是有限度的;现阶段中国处于改革开放时期,中美关系又有新的变化。

论战硝烟未散,1985年11月14日,由汪熙教授作为召集人,在复旦大学召开了首届“中美关系史学术讨论会”,讨论会上老年学者和中年学者在观点上产生了尖锐的对立。会议还邀请了一批正在崛起的新一代中美关系研究者,正在南开大学读研究生的徐国琦也是参会者之一,亲耳聆听了中国社科院美国研究所所长李慎之精彩绝伦的宏论,对他的学术研究产生了莫大的影响。1990年,徐国琦进入哈佛大学,在历史系传奇学者入江昭教授门下攻读博士学位,跨民族、跨国家的研究视角彻底改变了徐国琦对中美关系及其历史的认识。

对于中美关系史,不少中国人认为美国对华一直包藏祸心,不怀好意。美国人则认为对华基本友好,长期致力于中国发展。同时,两国也有不少人相信中美本质上水火不容。历史是客观存在的,但为什么对中美关系史的认知会出现如此大分歧?徐国琦认为问题出在“视野及研究方法”上。目前的研究过分强调中美两国文化的差异,历史背景的不同,侧重中美之间的冲突、对抗以及分歧。这些差别和分歧无疑是历史事实,但不是中美关系的全部。另外,由于中国对档案的限制利用或保存不善,造成中外学术界在中美关系研究中,通常以美国和美国人为着眼点,只把中国和中国人简单地作为被动反应者来描述。

要想走出中美关系中存在的巨大误区,徐国琦在《中国人与美国人:一部共有的历史》中提出一个新的视野:共有的历史,挖掘中美在文化层面和民间交往中那些被忽视的人和事件,并理解其历史贡献和意义。

美国不总是主动的一方

许多美国学者认为在中美关系方面,美国总是采取主动的一方,《美国与中国》的作者费正清教授认为,“在直到1949年的中美关系中,中国总是处于劣势,陷入困境,是我们的价值观和善举的受惠者。美国总是优越的一方,没有遇到过多少麻烦,能够出手相帮。”而在徐国琦看来,如果将目光转向中国人和美国人“共有的历史”,关注中美两国人民和社会所共有或共同经历的梦想、希望、失望、激动以及挫折,“呈现在我们面前的画面就会显得截然不同”,中国人和美国人互相吸引、互相坦诚,也互相支持。

1868年美国人蒲安臣受清廷重托,率领中国第一个外交使团出使西方,并代表中国同美国签订了第一个平等条约《蒲安臣条约》,这使得蒲安臣成为徐国琦研究中美共有历史的开篇。关于蒲安臣使团在欧美各国的游历,使团随行者志刚的《初使泰西记》、斌春的《乘槎笔记》中都有记载,徐国琦则引用美国国会图书馆所藏蒲安臣手稿和图片,重建了使团在欧美各国的游历情景,并引用美国作家马克·吐温对《蒲安臣条约》的高度评价。蒲安臣也积极地将中国人带入美国人的视野,履行文化信使的职责。美国人亨利·华兹华斯·朗费罗的诗《人生颂》是第一篇被译成中文的美国文学作品,晚清重臣董恂将其润色,作成七言译诗题写在扇面上,由蒲安臣赠送给朗费罗。就这样,通过促进各种友好交往,蒲安臣赢得了“中国的朋友”的美誉。

对中美双方都做出贡献的蒲安臣并未得到所有人的理解,中国历史学家承认了蒲安臣使团在中国对外关系中的作用,但仍然缺乏足够的认识,因此很少有人听说过蒲安臣这个名字,更遑论其成就了;美国人则批评他幼稚可笑,只是碰巧到了中国,回到美国竟许诺“将光辉的十字架竖立在(中国的)每一座山岭之上”。“太多的时候哪一方都不愿意站在理性的一面,每当有一方开放自己愿意磋商的时候,另一方则不以为然”,徐国琦认为这正是研究中美共有历史的现实意义。

《蒲安臣条约》不但将美国排华法案的通过推迟了十余年,同时也促成了1872—1881年约120位中国幼童赴美留学。这批中国学生在美国的良好表现和日后的杰出成就,影响了美国人对中国的认识,也使美国人对通过教育来改变中国的信心大为振奋。美国教育家埃德蒙·詹姆斯在1906年曾指出:“能够成功地教育中国这一代年轻人的国家,必会通过自己的努力,在中国收获道义、学术和商业影响诸方面相应的最大回报。”他的话如今得到了印证,美国国际教育协会发布的《2018门户开放报告》显示,中国已连续九年成为最大生源国,中国学生数量达到36万人,占全部国际生数量的33.2%。

摩擦冲突中, 民间文化交往不断

十九世纪末,美国排华风潮盛行,哈佛大学反而请籍籍无名的戈鲲化去教授中文;五四运动要打倒“孔家店”,胡适却从美国请来了“西方孔子”约翰·杜威。无论中美两国的官方外交关系如何变幻不定,民间和文化层次的交往自有其自身发展的特质和运行规律,并且始终保持高度的活跃机制。

今年3月20日,哈佛大学校长白乐瑞在北京大学发表演讲,其中提到了中国人并不熟悉的哈佛大学第一位中文教师戈鲲化。1879年,美国排华浪潮日渐高涨的政治环境下,传统的中国读书人戈鲲化横跨太平洋,携家眷赴哈佛大学教授汉语。在两年半的授课时间里,他一共只有五名学生。每周五节课,他总是穿着清朝官服,也要求学生按照中国的规矩向他行礼。除了教中文,他还向美国学生介绍中国诗词之美,向美国人传授中国的文化和文明,推广中国的影响。戈鲲化在美国不到三年,就因感染肺炎而病故,他随身带到美国的书籍是哈佛大学历史上第一批亚洲语言文字图书,后来以此为基础发展为哈佛燕京图书馆馆藏,人们走进哈佛燕京图书馆就能在正门入口处看到他身着清代官服的照片。戈鲲化同时开启了中美友好的联系,诗人朗费罗曾亲自把自己的照片送给他,他的家中也有美国总统加菲尔德的画像。“在排华情绪泛滥全美并已经对中美关系造成损害的时代,戈鲲化的成功尤其具有非凡的意义。”

由于美国是第一个退还部分庚子赔款的西方国家,也是第一个承认中华民国的主要强国,在1919年之前的二十年里,美国在中国的印象中都好于其他列强,很多人都认为美国对中国没有领土野心。这一美好印象很快被打破,1919年4月30日,美国、英国、法国同意将德国在山东的权益转让给日本,引发了中国人对美国的满腔怨愤。也是在同一天,美国的教育家、哲学家杜威来到了中国。尽管当时杜威的教育哲学和理论在中国并未广为人知,但从他踏入中国的那一刻起,中国就已经成为他的教育思想生根的最佳土壤,同时也是验证他的实用主义理论的一块试验田。在中国逗留的两年多时间里,他亲身经历并影响了近代中国的发展历程,成为中美两国之间的文化使者。他通过演讲向中国人介绍美国的政治、教育、文化,又通过为美国主流媒体撰写文章,向美国读者传达中国人的声音和诉求。从共有的历史角度来看,杜威是中国的观察者、知识界的引导者,同时中国的儒家哲学也深深地影响了他的教育哲学思想。1921年回到哥伦比亚大学后,他说自己“在中国根本就没有做任何哲学阐释”,他所做的就是教育、帮助中国人和美国人互相认识对方。

21世纪的中美关系在经济、贸易、外交、意识形态等方面产生了冲突和摩擦,在民间、文化、社会方面的交往却非常密切。徐国琦认为,未来不可预测,但中国人和美国人长期以来的共有历史可以成为两国关系的重要借鉴,“希望通过对共有的过去更深刻的理解,中国人和美国人都能接受这样的看法,那就是,对于未来的旅程,一起分享和共同拥有也许会更好”。