老手艺“活起来”如何活得更好

济南拿70万元振兴首批5个非遗工艺,让“非遗+”有更多可能

齐鲁晚报 2019年06月08日

今天是文化和自然遗产日,在济南的200多项非遗项目中,传统工艺类项目占到一半。要让这些老手艺“活起来”并活下去,就要让它们更多地融入现代社会,寻找他们与现代生活接轨的可能。济南的非遗如今也在“活态传承”方面进行有益探索,与文创、旅游的结合让非遗更具生命力。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 于悦

为一个火烧注册商标

从家庭作坊开到公司

商河县有一种当地人从小吃到大的传统小吃“糖酥火烧”,作为济南非遗的龙桑寺糖酥火烧是从清末的一家“谢姓点心铺”传承而来,如今传承人已到第六代。历经百年传承,糖酥火烧却并未“落伍”,反而发展得越来越红火。

“20多年前,一个火烧才3毛钱,那时我就一下子花2000元注册了‘少得利’商标。”糖酥火烧的济南市代表性非遗传承人李清新说,为了一个火烧去注册商标,这一举动在当时很多人都不理解,但他明白,只有打开市场才能让这一代代传承的手艺继续活下去。

一开始,李清新也是从家庭作坊起步,2012年想注册公司,“当时一年营业额30万元,员工六七个人,现在有40个人,营业额一年四五百万元。火烧的口味也从刚开始只有糖、咸味发展到14个口味,开了20多家分店,在糖酥火烧市场占有率上达到65%。”

每个员工做火烧的技艺都是李清新手把手教会的。扩大规模后由于老厂房太小,去年在当地政府支持下,李清新在8亩工业建设用地盖了三层的办公楼和两层加工车间,生产能力又得以提高。“这个规模下每年能达到2000万到5000万元,我们也在朝着这个目标走。”

走向规模市场化后,李清新的糖酥火烧除了用现代的烤炉、和面机等工具外,其他仍是传承下来的纯手工。2016年评为济南市级非遗,还在当地建起了一个龙桑寺塘村火烧展馆,展示火烧的工艺流程,观众可现场体验火烧制作,让这一传统非遗工艺为更多人所了解,实现了非遗的“活化”。

老粗布变身文创产品

老工艺找到更多出路

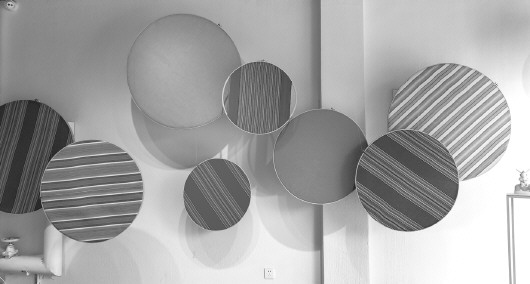

在位于百花洲的传统工艺工作站里,一进门的墙上装饰着一块块色彩斑斓的布艺装饰品很是好看,很难想象,这就是常被济南人用作床上用品的商河老粗布。如今它已不再“老”,反而走在了时尚前沿,与文创结合延伸了更多可能。

“商河老粗布的布料有一定文化属性,而且是非遗工艺,我就想把它从单纯的床品中拿出来,做些更具纪念意义的东西,比如衣服、包、布偶等等,让大家都能用得到,并且在用的时候想到我们的非遗。”济南安琦工艺土布纺织有限公司总经理刘越说。

作为一名“90后”,刘越在毕业后回乡,为商河老粗布的创新寻找出路,“我的理念是能让非遗融入生活,实现非遗功能化。”从2015年开始,商河老粗布开始融入文创元素,如今已经有了8项文创产品。“我们还正在筹备建一个商河老粗布文化纪念馆。”

“老粗布做的装饰品让传统和时尚相结合,很受酒店欢迎,用它做的图案即使与国际大牌相比也并不逊色。”济南市文旅局非遗处处长曲晓妮说,“过去的观点是非遗应该完全原汁原味,比较传统,不能加上创意。但现在看来,非遗要继续传承必须和现代生活相结合。”

只有让年轻人也爱上非遗,才能让它更有活力,否则会逐渐被淘汰。“推动非遗产品的生活化,通过和市场结合的途径走向社会,才能赋予它生命力。”曲晓妮说。

另外,这个端午假期,在天下第一泉、百花洲等景区,越来越多的非遗内容得到展示展演,“非遗+旅游”也正带动着济南假日人气的提升。

“非遗和旅游的融合是天然的。”对此,曲晓妮说,“文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。”非遗也是旅游中的重要内容,很多旅游产品其实也是非遗产品。除了与文化产业、旅游产业的融合,未来济南非遗也会“+”上更多业态,为传统工艺发展找到更多出路。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 于悦

为一个火烧注册商标

从家庭作坊开到公司

商河县有一种当地人从小吃到大的传统小吃“糖酥火烧”,作为济南非遗的龙桑寺糖酥火烧是从清末的一家“谢姓点心铺”传承而来,如今传承人已到第六代。历经百年传承,糖酥火烧却并未“落伍”,反而发展得越来越红火。

“20多年前,一个火烧才3毛钱,那时我就一下子花2000元注册了‘少得利’商标。”糖酥火烧的济南市代表性非遗传承人李清新说,为了一个火烧去注册商标,这一举动在当时很多人都不理解,但他明白,只有打开市场才能让这一代代传承的手艺继续活下去。

一开始,李清新也是从家庭作坊起步,2012年想注册公司,“当时一年营业额30万元,员工六七个人,现在有40个人,营业额一年四五百万元。火烧的口味也从刚开始只有糖、咸味发展到14个口味,开了20多家分店,在糖酥火烧市场占有率上达到65%。”

每个员工做火烧的技艺都是李清新手把手教会的。扩大规模后由于老厂房太小,去年在当地政府支持下,李清新在8亩工业建设用地盖了三层的办公楼和两层加工车间,生产能力又得以提高。“这个规模下每年能达到2000万到5000万元,我们也在朝着这个目标走。”

走向规模市场化后,李清新的糖酥火烧除了用现代的烤炉、和面机等工具外,其他仍是传承下来的纯手工。2016年评为济南市级非遗,还在当地建起了一个龙桑寺塘村火烧展馆,展示火烧的工艺流程,观众可现场体验火烧制作,让这一传统非遗工艺为更多人所了解,实现了非遗的“活化”。

老粗布变身文创产品

老工艺找到更多出路

在位于百花洲的传统工艺工作站里,一进门的墙上装饰着一块块色彩斑斓的布艺装饰品很是好看,很难想象,这就是常被济南人用作床上用品的商河老粗布。如今它已不再“老”,反而走在了时尚前沿,与文创结合延伸了更多可能。

“商河老粗布的布料有一定文化属性,而且是非遗工艺,我就想把它从单纯的床品中拿出来,做些更具纪念意义的东西,比如衣服、包、布偶等等,让大家都能用得到,并且在用的时候想到我们的非遗。”济南安琦工艺土布纺织有限公司总经理刘越说。

作为一名“90后”,刘越在毕业后回乡,为商河老粗布的创新寻找出路,“我的理念是能让非遗融入生活,实现非遗功能化。”从2015年开始,商河老粗布开始融入文创元素,如今已经有了8项文创产品。“我们还正在筹备建一个商河老粗布文化纪念馆。”

“老粗布做的装饰品让传统和时尚相结合,很受酒店欢迎,用它做的图案即使与国际大牌相比也并不逊色。”济南市文旅局非遗处处长曲晓妮说,“过去的观点是非遗应该完全原汁原味,比较传统,不能加上创意。但现在看来,非遗要继续传承必须和现代生活相结合。”

只有让年轻人也爱上非遗,才能让它更有活力,否则会逐渐被淘汰。“推动非遗产品的生活化,通过和市场结合的途径走向社会,才能赋予它生命力。”曲晓妮说。

另外,这个端午假期,在天下第一泉、百花洲等景区,越来越多的非遗内容得到展示展演,“非遗+旅游”也正带动着济南假日人气的提升。

“非遗和旅游的融合是天然的。”对此,曲晓妮说,“文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体。”非遗也是旅游中的重要内容,很多旅游产品其实也是非遗产品。除了与文化产业、旅游产业的融合,未来济南非遗也会“+”上更多业态,为传统工艺发展找到更多出路。