伤痕文学:从黑暗中破茧,带领文学走向光亮

齐鲁晚报 2019年06月15日

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 师文静

近日,“伤痕文学”代表性人物卢新华做客山东文学馆大讲堂,畅谈了成名作《伤痕》的创作故事并分享了对“伤痕文学”的观点,再次将听众带入“新时期文学”的起点——“伤痕文学”现场。

40年前,“伤痕文学”备受瞩目,这两年学界也开始将伤痕文学纳入思想史、文化史等范畴进行打量。再次回眸那个文学现场,会发现依旧令人感慨。

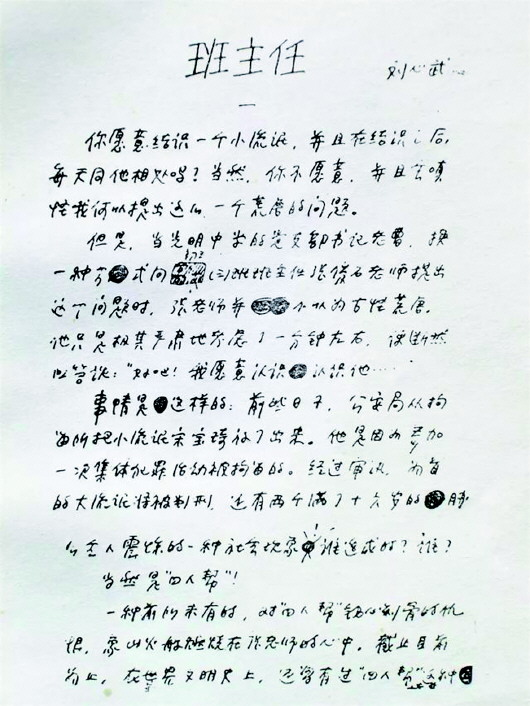

《班主任》《伤痕》 两篇代表作前后脚问世

1977年夏天,35岁的北京人民出版社文艺编辑室编辑刘心武,在自家10平米的小屋里,偷偷铺开稿纸,写下小说《班主任》。在夜深人静时,他自己又读了一下这部作品,心里开始打鼓,他担忧这篇否定“文革”的小说无法发表,或给自己带来麻烦。虽在1976年10月“四人帮”就被打倒,但1977年2月,“两报一刊”社论明确提出“两个凡是”思想,仍强调以阶级斗争为纲。更重要的是,当时的文学创作模式还是铁板一块,并没有松弛和突破的迹象。但作家的嗅觉、文学直觉又是敏锐、超前的。刘心武说他悄悄写《班主任》,就产生于他对“文革”积存已久的腹诽,其中集体体现为对“四人帮”文化专制主义的强烈不满。

1974年刘心武进入北京人民出版社,这给他提供了更开阔的政治与社会视野,让他“近水楼台地摸清了当时文学复苏的可能性与征兆,让他可以更及时、有利地抓住命运给个体提供的机遇。”在多方因素促成下,刘心武结合自身经历,通过“批判与启蒙”及对真实性的追求,率先在文学作品中揭露了“四人帮”文化专制主义对青少年造成的悲剧故事,发出“救救孩子”的呼声。这就是《班主任》。

《人民文学》经过能否发表的多次讨论,以及作者和编辑对小说的细节修改后,《班主任》最终在1977年第11期《人民文学》上问世,成为“伤痕文学”中公开发表的最早的一篇小说。读者反响强烈,电台也将其改编成广播剧。刘心武又趁热打铁发表了《爱情的位置》《醒来吧,弟弟》等作品。《班主任》让刘心武一举成名,也让他背负“政治性利剑”。小说发表后,环境风起云涌的变幻,让刘心武深感“生死相关”。直到6个月后“真理标准大讨论”、13个月后党的十一届三中全会召开,刘心武悬在头上的利剑才被彻底拿走。

刘心武的《班主任》一发表就引发非议和争论,在争论疑云仍未解开之时,复旦大学24岁的大一学生卢新华带着他的《伤痕》出场了。1978年8月11日《文汇报》刊发《伤痕》后,引发轩然大波。当天的《文汇报》加印至150万份。有人说,“读《伤痕》,全中国人所流的泪可以成为一条河。”

在多年的禁锢下,当时不少人满脑子都是阶级斗争,不少人则疑虑重重,但《伤痕》赤裸裸地呈现了极“左”政治带给一位女知青的心理伤害,她认为蒙冤的妈妈是叛徒,是耻辱,但却永远失去了妈妈,造就了终身的痛苦。现在看来这是篇手法、技巧并不突出的作品,但在当时却带有惊世骇俗的突破,突破了不能写悲剧的禁区,突破了文学创作“三突出”原则的禁区,突破了不能写人性、爱情的禁区……

如雨后春笋般生长,完成苦难革命的集体书写

“伤痕文学”这一概念最早出现于1978年底《上海文学》刊登的陈恭敏的《“伤痕”文学小议》一文,而在1979年初《人民文学》评选短篇小说,也用到“伤痕文学”一说,虽然很多作家抵触这种命名,但这个概念在文学史中保留下来。

在当时,周扬、张光年、夏衍、陈荒煤等文艺界人士极力为“伤痕文学”辩护,陈荒煤认为,《伤痕》这篇小说倒也触动了文艺创作中的伤痕,不认清和清除这个伤痕,就不可能真正贯彻百花齐放的方针。王朝闻则在文章中写道:《伤痕》在艺术上的缺点和优点是同时存在的,“它不是为技巧而技巧的虚构,这种悲剧性的虚构的真实感本身,也就是对于冒充浪漫主义的帮八股的一种讽刺”。这在社会上也引起大讨论,让“伤痕文学”超出文学范畴,成为一股社会思潮。

《班主任》《伤痕》两篇“伤痕文学”代表性作品,在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔,它们像刚刚破茧而出的蝴蝶,步履蹒跚冲出黑暗,绽放绚丽的色彩,也小心翼翼地述说着不曾被允许诉说的伤痕。

卢新华此次谈及《伤痕》时表示,它在当时一定是撼动人心的,因为小说中情感的因素、文学的因素、政治的因素、思想艺术都够了,尽管在写作技巧上,不是那么老辣,但老辣的东西与青春的东西又肯定不一样。刘心武则认为,读者对《班主任》以及整个“伤痕文学”的阅读兴趣,主要还不是出于文学性关注,而是政治性,或是社会性关注使然。

在《班主任》《伤痕》的带领下,更多揭批“四人帮”的小说应运而生,对“四人帮”和“文革”的揭露和批判,对人性、人的尊严、人的价值的书写成为当时文学的主题。紧随这两篇小说之后的是孔捷生的《牧马人》、郑义的《枫》、张贤亮的《灵与肉》、王安忆的《本次列车终点》等。其中与《伤痕》一脉相承的,讲述知识青年在“文革”受苦受难的作品有古华的《爬满青藤的木屋》、梁晓声的《这是一片神奇的土地》、史铁生的《我的遥远的清平湾》等;讲述“文革”期间知识分子受苦难的小说则有茹志鹃的《家务事》、肖平的《墓场与鲜花》、王蒙的《簿礼》、宗璞的《三生石》等;描写“文革”中农民百姓遭受苦难的小说则有冯骥才的《铺花的歧路》、周克芹的《许茂和他的女儿们》、韩少功的《月兰》等。这些作品集体建成了“伤痕文学”那座苦难革命的大塔,宣泄痛苦,成为集体情感共鸣。

“伤痕文学”在艺术上雷同的叙事模式、雷同的受害人物形象以及千篇一律的光明结尾,也让其受到诟病。“伤痕文学”在迅速拔地而起后,又迅速转向。茹志鹃的《剪辑错了的故事》就把对“文革”的思考向前跨越一步推到“大跃进”。诸多作家也在“伤痕”之后,开始“反思”,出现大量反思文学,如王蒙的《布礼》、张贤亮的《绿化树》、鲁彦周的《天云山传奇》等。批评家旷新年在文章中表示,“伤痕文学”是新时期初期一个重要的文学潮流,同时,整个新时期文学延续了“伤痕文学”的历史预设和思维逻辑。后来的反思文学、改革文学、先锋文学、新历史小说等文学现象与文学潮流展开了新的叙述与想象。它们分享了共同的历史记忆,构建了相同的叙事与价值。

文学格局发生变化后,作家群体集体退场

上世纪90年代,文坛格局、读者趣味发生很大变化,“伤痕文学”的主力军开始销声匿迹或者缺席文坛。张弦、卢新华、孔捷生、张贤亮、从维熙、刘心武等人要么不再写长篇,要么作品不再引发关注,有人甚至从文坛消失。刘心武、张贤亮、王蒙在“伤痕文学”潮流后,开始担任各级文艺组织的领导工作,也有人转变成为文化明星式的人物。

1982年大学毕业后,在《文汇报》任职文艺部记者后,卢新华辞职经商,到深圳创办公司,此后又考托福,赴美留学。留美期间,他蹬过三轮车,卖过废电缆,做过赌场发牌员,兼做金融、期货和股票等工作,被认为是彻底远离文坛,直到1998年发表小说《细节》再次回归文坛。此后他又陆续出版《紫禁女》《伤魂》《财富如水》等著作,从更独特的角度延伸着“伤痕文学”的创作。

谈及被认为远离文坛,卢新华说,形式上确实是远离文坛了,但其实从没有离开过,创作的思考没有停止过,就不算远离文坛。“并不是每天写东西,就离文坛近了,反思、读书都不算离开文坛。”

刘心武成名后,1985年创作的长篇小说《钟鼓楼》曾获得茅盾文学奖,相比于《班主任》,《钟鼓楼》的艺术性更强,刘心武的文学创作也突飞猛进。上世纪90年代后,刘心武投身《红楼梦》研究,再后来登上《百家讲坛》讲红楼,成为“草根红学家”。有人说,“伤痕文学”思潮过后,那一批人的创作也终结,为此刘心武还解释过,他一直没有停止过写小说,可是大家好像都不怎么关心了。

写出《神圣的使命》的王亚平也是“伤痕文学”健将,后来他也到美国成了一个成功的商人。同样下海经商的还有张贤亮和韩少功。张贤亮的《灵与肉》《男人的一半是女人》等作品被认为是“伤痕文学”最为精致、走心、成熟、艺术性很强的代表。而1992年后他在宁夏创办了影视城,投身文化旅游产业,兼具作家、企业家、收藏家和慈善家等多重身份,于2014年因病去世。

“伤痕文学”思潮下的作家为何不再深耕该题材?只是过了几年,他们的作品为何不再引发关注?卢新华认为,“伤痕文学”作家后来的作品再也不可能像当年一样轰动,是因为“伤痕文学”的历史契机已经过去。“社会风气的转折时期,就那么几年,也就那段时间才能出这些小说,也最能震撼人心。”

“伤痕文学”虽然早就完成了它的历史使命,在上世纪80年代初期就结束了,但它涉及政治变革、记载历史,兼具记录时代,学界对“伤痕文学”的研究远远没有停止,业内也有一种观点认为“伤痕文学”的写作其实并没有终结。卢新华则认为“当下的‘伤痕文学’写作还是有的,只是更深入一些,更直面地书写,而伤痕文学还有再挖掘写作的可能。”

近日,“伤痕文学”代表性人物卢新华做客山东文学馆大讲堂,畅谈了成名作《伤痕》的创作故事并分享了对“伤痕文学”的观点,再次将听众带入“新时期文学”的起点——“伤痕文学”现场。

40年前,“伤痕文学”备受瞩目,这两年学界也开始将伤痕文学纳入思想史、文化史等范畴进行打量。再次回眸那个文学现场,会发现依旧令人感慨。

《班主任》《伤痕》 两篇代表作前后脚问世

1977年夏天,35岁的北京人民出版社文艺编辑室编辑刘心武,在自家10平米的小屋里,偷偷铺开稿纸,写下小说《班主任》。在夜深人静时,他自己又读了一下这部作品,心里开始打鼓,他担忧这篇否定“文革”的小说无法发表,或给自己带来麻烦。虽在1976年10月“四人帮”就被打倒,但1977年2月,“两报一刊”社论明确提出“两个凡是”思想,仍强调以阶级斗争为纲。更重要的是,当时的文学创作模式还是铁板一块,并没有松弛和突破的迹象。但作家的嗅觉、文学直觉又是敏锐、超前的。刘心武说他悄悄写《班主任》,就产生于他对“文革”积存已久的腹诽,其中集体体现为对“四人帮”文化专制主义的强烈不满。

1974年刘心武进入北京人民出版社,这给他提供了更开阔的政治与社会视野,让他“近水楼台地摸清了当时文学复苏的可能性与征兆,让他可以更及时、有利地抓住命运给个体提供的机遇。”在多方因素促成下,刘心武结合自身经历,通过“批判与启蒙”及对真实性的追求,率先在文学作品中揭露了“四人帮”文化专制主义对青少年造成的悲剧故事,发出“救救孩子”的呼声。这就是《班主任》。

《人民文学》经过能否发表的多次讨论,以及作者和编辑对小说的细节修改后,《班主任》最终在1977年第11期《人民文学》上问世,成为“伤痕文学”中公开发表的最早的一篇小说。读者反响强烈,电台也将其改编成广播剧。刘心武又趁热打铁发表了《爱情的位置》《醒来吧,弟弟》等作品。《班主任》让刘心武一举成名,也让他背负“政治性利剑”。小说发表后,环境风起云涌的变幻,让刘心武深感“生死相关”。直到6个月后“真理标准大讨论”、13个月后党的十一届三中全会召开,刘心武悬在头上的利剑才被彻底拿走。

刘心武的《班主任》一发表就引发非议和争论,在争论疑云仍未解开之时,复旦大学24岁的大一学生卢新华带着他的《伤痕》出场了。1978年8月11日《文汇报》刊发《伤痕》后,引发轩然大波。当天的《文汇报》加印至150万份。有人说,“读《伤痕》,全中国人所流的泪可以成为一条河。”

在多年的禁锢下,当时不少人满脑子都是阶级斗争,不少人则疑虑重重,但《伤痕》赤裸裸地呈现了极“左”政治带给一位女知青的心理伤害,她认为蒙冤的妈妈是叛徒,是耻辱,但却永远失去了妈妈,造就了终身的痛苦。现在看来这是篇手法、技巧并不突出的作品,但在当时却带有惊世骇俗的突破,突破了不能写悲剧的禁区,突破了文学创作“三突出”原则的禁区,突破了不能写人性、爱情的禁区……

如雨后春笋般生长,完成苦难革命的集体书写

“伤痕文学”这一概念最早出现于1978年底《上海文学》刊登的陈恭敏的《“伤痕”文学小议》一文,而在1979年初《人民文学》评选短篇小说,也用到“伤痕文学”一说,虽然很多作家抵触这种命名,但这个概念在文学史中保留下来。

在当时,周扬、张光年、夏衍、陈荒煤等文艺界人士极力为“伤痕文学”辩护,陈荒煤认为,《伤痕》这篇小说倒也触动了文艺创作中的伤痕,不认清和清除这个伤痕,就不可能真正贯彻百花齐放的方针。王朝闻则在文章中写道:《伤痕》在艺术上的缺点和优点是同时存在的,“它不是为技巧而技巧的虚构,这种悲剧性的虚构的真实感本身,也就是对于冒充浪漫主义的帮八股的一种讽刺”。这在社会上也引起大讨论,让“伤痕文学”超出文学范畴,成为一股社会思潮。

《班主任》《伤痕》两篇“伤痕文学”代表性作品,在中国文学史上留下了浓墨重彩的一笔,它们像刚刚破茧而出的蝴蝶,步履蹒跚冲出黑暗,绽放绚丽的色彩,也小心翼翼地述说着不曾被允许诉说的伤痕。

卢新华此次谈及《伤痕》时表示,它在当时一定是撼动人心的,因为小说中情感的因素、文学的因素、政治的因素、思想艺术都够了,尽管在写作技巧上,不是那么老辣,但老辣的东西与青春的东西又肯定不一样。刘心武则认为,读者对《班主任》以及整个“伤痕文学”的阅读兴趣,主要还不是出于文学性关注,而是政治性,或是社会性关注使然。

在《班主任》《伤痕》的带领下,更多揭批“四人帮”的小说应运而生,对“四人帮”和“文革”的揭露和批判,对人性、人的尊严、人的价值的书写成为当时文学的主题。紧随这两篇小说之后的是孔捷生的《牧马人》、郑义的《枫》、张贤亮的《灵与肉》、王安忆的《本次列车终点》等。其中与《伤痕》一脉相承的,讲述知识青年在“文革”受苦受难的作品有古华的《爬满青藤的木屋》、梁晓声的《这是一片神奇的土地》、史铁生的《我的遥远的清平湾》等;讲述“文革”期间知识分子受苦难的小说则有茹志鹃的《家务事》、肖平的《墓场与鲜花》、王蒙的《簿礼》、宗璞的《三生石》等;描写“文革”中农民百姓遭受苦难的小说则有冯骥才的《铺花的歧路》、周克芹的《许茂和他的女儿们》、韩少功的《月兰》等。这些作品集体建成了“伤痕文学”那座苦难革命的大塔,宣泄痛苦,成为集体情感共鸣。

“伤痕文学”在艺术上雷同的叙事模式、雷同的受害人物形象以及千篇一律的光明结尾,也让其受到诟病。“伤痕文学”在迅速拔地而起后,又迅速转向。茹志鹃的《剪辑错了的故事》就把对“文革”的思考向前跨越一步推到“大跃进”。诸多作家也在“伤痕”之后,开始“反思”,出现大量反思文学,如王蒙的《布礼》、张贤亮的《绿化树》、鲁彦周的《天云山传奇》等。批评家旷新年在文章中表示,“伤痕文学”是新时期初期一个重要的文学潮流,同时,整个新时期文学延续了“伤痕文学”的历史预设和思维逻辑。后来的反思文学、改革文学、先锋文学、新历史小说等文学现象与文学潮流展开了新的叙述与想象。它们分享了共同的历史记忆,构建了相同的叙事与价值。

文学格局发生变化后,作家群体集体退场

上世纪90年代,文坛格局、读者趣味发生很大变化,“伤痕文学”的主力军开始销声匿迹或者缺席文坛。张弦、卢新华、孔捷生、张贤亮、从维熙、刘心武等人要么不再写长篇,要么作品不再引发关注,有人甚至从文坛消失。刘心武、张贤亮、王蒙在“伤痕文学”潮流后,开始担任各级文艺组织的领导工作,也有人转变成为文化明星式的人物。

1982年大学毕业后,在《文汇报》任职文艺部记者后,卢新华辞职经商,到深圳创办公司,此后又考托福,赴美留学。留美期间,他蹬过三轮车,卖过废电缆,做过赌场发牌员,兼做金融、期货和股票等工作,被认为是彻底远离文坛,直到1998年发表小说《细节》再次回归文坛。此后他又陆续出版《紫禁女》《伤魂》《财富如水》等著作,从更独特的角度延伸着“伤痕文学”的创作。

谈及被认为远离文坛,卢新华说,形式上确实是远离文坛了,但其实从没有离开过,创作的思考没有停止过,就不算远离文坛。“并不是每天写东西,就离文坛近了,反思、读书都不算离开文坛。”

刘心武成名后,1985年创作的长篇小说《钟鼓楼》曾获得茅盾文学奖,相比于《班主任》,《钟鼓楼》的艺术性更强,刘心武的文学创作也突飞猛进。上世纪90年代后,刘心武投身《红楼梦》研究,再后来登上《百家讲坛》讲红楼,成为“草根红学家”。有人说,“伤痕文学”思潮过后,那一批人的创作也终结,为此刘心武还解释过,他一直没有停止过写小说,可是大家好像都不怎么关心了。

写出《神圣的使命》的王亚平也是“伤痕文学”健将,后来他也到美国成了一个成功的商人。同样下海经商的还有张贤亮和韩少功。张贤亮的《灵与肉》《男人的一半是女人》等作品被认为是“伤痕文学”最为精致、走心、成熟、艺术性很强的代表。而1992年后他在宁夏创办了影视城,投身文化旅游产业,兼具作家、企业家、收藏家和慈善家等多重身份,于2014年因病去世。

“伤痕文学”思潮下的作家为何不再深耕该题材?只是过了几年,他们的作品为何不再引发关注?卢新华认为,“伤痕文学”作家后来的作品再也不可能像当年一样轰动,是因为“伤痕文学”的历史契机已经过去。“社会风气的转折时期,就那么几年,也就那段时间才能出这些小说,也最能震撼人心。”

“伤痕文学”虽然早就完成了它的历史使命,在上世纪80年代初期就结束了,但它涉及政治变革、记载历史,兼具记录时代,学界对“伤痕文学”的研究远远没有停止,业内也有一种观点认为“伤痕文学”的写作其实并没有终结。卢新华则认为“当下的‘伤痕文学’写作还是有的,只是更深入一些,更直面地书写,而伤痕文学还有再挖掘写作的可能。”