林语堂:中国文化的阐释者

齐鲁晚报 2019年06月29日

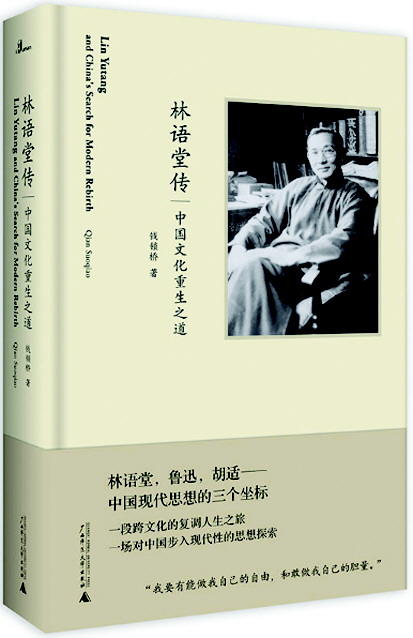

“两脚踏东西文化,一心评宇宙文章”,是林语堂的人生写照。他幽默闲逸、个性别致的文笔,不但深受国人的喜爱,更少有地在真正意义上走出国门,博得英语世界的青睐。美国加州大学伯克利分校比较文学博士钱锁桥与林语堂的“结缘”在二十多年前,正是那次与林语堂译作《中国人》的偶遇,开启了他与林语堂长达数十年的“邂逅”之旅。随着研究的深入,钱锁桥越来越想写一部“智性传记”——“借以重新发现不仅仅是作为文学家的林语堂,更欲还原出兼批评家、哲学家、思想家等多重身份的林语堂”。《林语堂传:中国文化重生之道》一书,让我们对这位游走于中西方文化之间的文化大师有了更加全面的认知与了解。

奔走于“本土”与“异化”之间

近年来,书写林语堂传记的作者有很多,如施建伟、王兆胜、万平等,还有林语堂的次女林太乙。在林语堂学术传记丛林中开辟出一条新路并不容易,这也是学术迎难而上的意义与乐趣之所在。

钱锁桥的《林语堂传:中国文化重生之道》这本书以现代中国知识史,尤其是中美知识交往史为背景,追溯林语堂穿梭中西文化的跨国之旅,考察中、英、德三语创作,是展露中国现代文化最重要的遗产之一。作者征用第一手材料,特别是挖掘、翻查了大量国外书信文献,使读者能够更完整、深入地了解林语堂的思想内核与演变轨迹。又以历史学家的严谨考证与跨文化理论视野相结合,重塑林语堂在现代中国文坛乃至世界文坛的经典地位。

外国人看他很中国,中国人看他很外国。林语堂常年游走于中国与外国不同文化,还有不同身份之间。他擅长英文写作,同时熟稔中国文化的博大精深。

在钱锁桥看来,林语堂这些看似“矛盾”的角色,原因主要有二:一是他出生于基督徒家庭,是“第三代的基督徒”。虽然年轻时脱离了基督教,但晚年他又选择了回归。二是他从小接受西式教育,直到前往北京求学时,顿时发觉自己的中文底子实在太差,于是立志“恶补”了传统文化知识,所以“中国文化对他既是本土的,又是异化的”。

无论是回顾林语堂的求学之旅,还是后来的生活经历,均不难发现,林语堂经常辗转于国内与国外之间。学习与生活环境的频繁切换,使得林语堂的知识视野更加开阔,使得他越来越习惯以中国文化视角看世界,以世界思维剖析中国。

能够这样在“本土”与“异化”间频繁切换角色的,在近代历史中,林语堂并非第一人,比如早他大半个世纪、有着“近代留学第一人”之称的容闳——二人都曾在海外深造,都是先学外语再回头研习中文,都曾在中国与海外间游走,都曾努力为中国的革新发展积极奔走……

然而,尽管二人后来都穿起了长袍,但容闳自小接受西式教育,后来虽然也曾努力学习传统文化,终因底子实在太薄,未能遂愿。虽然他努力像国人一样生活,但骨子里还是难以融入中国传统文化的,这也是他坚决选择美国姑娘作为伴侣的原因所在。

而林语堂与原配廖翠凤相伴终生,即便是用他所擅长的英德语言写作,写的也还是中国——中国始终是他的文化之根。所以“他说我思维逻辑都是西式的,但是情感上是中国的,性情上是中国的”。

至少在西方社会看来,林语堂从里到外始终是一位中国传统文化的忠实阐释者,一位极富感染力的阐释者。林语堂的阐释努力不仅包括那些炙手可热的文字,还有从1936年至1966年移居美(欧)三十年间频繁参加的公开演说和各种社会活动,内容极其丰富。

没有批评就没有中国的“现代性”

在钱锁桥看来,“林语堂视‘批评’为现代知识分子的标识”,另一方面,“林语堂的双语双文化素养赋予他非同寻常的比较批评视野来洞察现代世界”。林语堂对文化的认识源自其特殊经历——“在反传统新文化运动高潮时期埋头恶补中国文化知识,这使林语堂对传统文化的态度别具一格,比较超脱、客观,更富于理解”。

鸦片战争后,随着西方文化如潮水般涌入。国家落后频繁被动挨打的局面,加深了国人的文化自卑感。出于对积弱积贫中国的深深忧虑,对发奋图强的强烈渴盼,无数学者纷纷开出药方,但大都将病根归咎于传统文化,认为要么全盘借鉴西方模式,要么全盘克隆日本之法。总之,视传统文化为弃途。

告别自己的历史,未必就能对接现代。林语堂坚信传统文化,但并非传统文化的顽固守旧者。在白话文运动如火如荼之时,他的观点与鲁迅“废除汉字”和胡适“全盘西化”观点不同——他反对全盘摒弃传统文字,他也赞成白话文,但又“不认同胡适所说的白话文便是如何说就如何写,在他看来,白话文也是可以提炼的,也是可以使用修辞的,也正是这种观点促成了他后来精美隽永的‘语录体’写作”。

无论坚持还是反对,只要发声,就必须加入批评阵营。1923年,就“儒学经典应该‘扔进茅厕三十年的’”论调,林语堂在《晨报副镌》发表了《科学与经济》一文,“进一步强化了胡适‘整理国故’的理念,同时又批判科学的工具理性论”,并借此提出了“科学的国学”概念。更主要的是,林语堂通过这篇文章,正式“登上中国思想界舞台”。

一旦步入批评界的殿堂,林语堂便一发不可收。除了与吴稚晖的论战,对钱玄同、鲁迅等许多新文化人士主张用注音制最终取代汉字的观点,林语堂也表示坚决反对,坚信“汉字不可废,因为它是一个国家文化属性问题”。1923年,当中国知识界包括梁启超等名人在内对到访的印度诗人泰戈尔表现出狂热般的迷恋时,始终保持距离冷观的林语堂却兜头泼了盆冷水,认为“泰戈尔作为一个被殖民国家的诗人受到殖民者的热情赞颂颇具讽刺意味”。林语堂的批评并不仅仅局限于文化界,他对政治界的批评同样犀利。在《论政治病》中他写道:“中国政客往往托病来说事”,“官员的病往往是很好的借口,有时还可以用作讨价还价的工具”。

批评是林语堂发掘中国“现代性”的重要工具。在林语堂看来,中国走向“富强”,对传统文化的态度既非死守亦非全盘否定,对于海外文化既非一概拒绝亦非不问青红皂白全部笑纳,均应选择性吸收。这样的选择性吸收,显然更有助于传统文化在中国追求“现代性”进程中不致出现断层,在推行“拿来主义”时不致出现“消化不良”。

可以肯定的是,林语堂这些理念的形成,不是骑墙之术,而是他长期思考并结合亲身经历总结的结果。

走向世界的中国文化阐释者

当林语堂致力“写宇宙文章”,预示其关注的视角不再局限于中国问题,比如他长期关注印度独立问题,并积极奔走呼吁。钱锁桥认为,林语堂的思想升华并非偶然,因为“在林语堂看来,中国现代性有赖于整个世界现代文化走向何方,而未来的世界文明必须借助东西方智慧共同来创建”。

作为中国文化阐释者,林语堂的“国际化”尝试确实比较顺利。上世纪三十年代,在诺贝尔文学奖得主赛珍珠伉俪的帮助下,林语堂的《吾国与吾民》在美国甫一亮相,便一鸣惊人,迅速跃上畅销书排行榜。而他紧接着一鼓作气推出的《生活的艺术》,更是占据美国同类书畅销排行榜榜首达52周,且接连再版四十余次。林语堂后来的作品除少数个别外,大多也是畅销榜上的常客。

林语堂的作品之所在上世纪三十年代的美国能够引起轰动,“其中重要的一点,就是他有‘中国元素’,以及他行文中那种轻松自由、达观幽默的倾谈方式”。“所谓‘中国元素’,指林语堂‘中西合璧’得出的一套生活哲学”。进一步看,林语堂的作品除了对英文运用娴熟自如,风趣幽默,比较对美国读者的阅读胃口外,他在书中极力推介的旷怀达观,陶情遣兴,追求自我的生活方式,也切中刚刚走出经济大萧条漩涡的美国人的“肯綮”。这套哲学被美国读者的接受,自然进一步坚定了林语堂对中国传统文化的信心。

还有一点也很重要,那就是林语堂作品在太平洋对岸的爆红,实现了近代中国文化规模化的“输出”,一举扭转了中国文化的“净输入”现象。虽然此前赛珍珠以中国为书写对象的《大地》也获成功,但那不是一部严格意义上的中国文化作品,或者说其思维方式还是全西化的。尽管林语堂开创的输出与输入还难以形成比例,但至少让西方世界认真地看到了中国文化的闪光点,某种意义上也重塑了国人的文化自信。

当林语堂不顾赛珍珠夫妇的苦劝,试着书写美国,结果新书《远景》遭到冷遇,“因为在美国人眼里,林语堂只是个‘中国哲学家’”。这样的“挫折”当然不会影响林语堂,反而激发他的思想更加超脱,眼光更加高远,更加坚定地从中国文化出发,至而审视世界发展潮流。1941年1月20日,做客美国国家广播公司(NBC)特别节目“全国万众一心”时,林语堂说:“今天我们庆祝美国的民主盛典,我能想到的最恰当的颂词是:孔子两千五百年前梦想的民主与社会公义正在今天的美国逐步实现,一个和平、自由、人人享有公平正义的梦想。”

从中国出发看世界,从世界角度看中国。容闳选择了从教育和实业角度切入,而林语堂则执着于文化阐释。作为中国文化阐释者的林语堂坚定地认为,中国文明在世界文明中具有不可或缺的地位。同时,他从世界发展潮流中越来越感觉到,中国“现代性”迫在眉睫。有必要指出的是,林语堂苦苦追求的这种“现代性”不单指物质上的富足,同时包括人文层面的改造与提升。

当阐释升华至人性高度时,其内涵不再只是“中国哲学”,同时也是“世界哲学”,这也是林语堂的作品之所以能够在西方国家持续畅销的根本所在。我们甚至可以认为,林语堂旷怀达观的人生态度,其实也是他精神追求的自然外溢。

奔走于“本土”与“异化”之间

近年来,书写林语堂传记的作者有很多,如施建伟、王兆胜、万平等,还有林语堂的次女林太乙。在林语堂学术传记丛林中开辟出一条新路并不容易,这也是学术迎难而上的意义与乐趣之所在。

钱锁桥的《林语堂传:中国文化重生之道》这本书以现代中国知识史,尤其是中美知识交往史为背景,追溯林语堂穿梭中西文化的跨国之旅,考察中、英、德三语创作,是展露中国现代文化最重要的遗产之一。作者征用第一手材料,特别是挖掘、翻查了大量国外书信文献,使读者能够更完整、深入地了解林语堂的思想内核与演变轨迹。又以历史学家的严谨考证与跨文化理论视野相结合,重塑林语堂在现代中国文坛乃至世界文坛的经典地位。

外国人看他很中国,中国人看他很外国。林语堂常年游走于中国与外国不同文化,还有不同身份之间。他擅长英文写作,同时熟稔中国文化的博大精深。

在钱锁桥看来,林语堂这些看似“矛盾”的角色,原因主要有二:一是他出生于基督徒家庭,是“第三代的基督徒”。虽然年轻时脱离了基督教,但晚年他又选择了回归。二是他从小接受西式教育,直到前往北京求学时,顿时发觉自己的中文底子实在太差,于是立志“恶补”了传统文化知识,所以“中国文化对他既是本土的,又是异化的”。

无论是回顾林语堂的求学之旅,还是后来的生活经历,均不难发现,林语堂经常辗转于国内与国外之间。学习与生活环境的频繁切换,使得林语堂的知识视野更加开阔,使得他越来越习惯以中国文化视角看世界,以世界思维剖析中国。

能够这样在“本土”与“异化”间频繁切换角色的,在近代历史中,林语堂并非第一人,比如早他大半个世纪、有着“近代留学第一人”之称的容闳——二人都曾在海外深造,都是先学外语再回头研习中文,都曾在中国与海外间游走,都曾努力为中国的革新发展积极奔走……

然而,尽管二人后来都穿起了长袍,但容闳自小接受西式教育,后来虽然也曾努力学习传统文化,终因底子实在太薄,未能遂愿。虽然他努力像国人一样生活,但骨子里还是难以融入中国传统文化的,这也是他坚决选择美国姑娘作为伴侣的原因所在。

而林语堂与原配廖翠凤相伴终生,即便是用他所擅长的英德语言写作,写的也还是中国——中国始终是他的文化之根。所以“他说我思维逻辑都是西式的,但是情感上是中国的,性情上是中国的”。

至少在西方社会看来,林语堂从里到外始终是一位中国传统文化的忠实阐释者,一位极富感染力的阐释者。林语堂的阐释努力不仅包括那些炙手可热的文字,还有从1936年至1966年移居美(欧)三十年间频繁参加的公开演说和各种社会活动,内容极其丰富。

没有批评就没有中国的“现代性”

在钱锁桥看来,“林语堂视‘批评’为现代知识分子的标识”,另一方面,“林语堂的双语双文化素养赋予他非同寻常的比较批评视野来洞察现代世界”。林语堂对文化的认识源自其特殊经历——“在反传统新文化运动高潮时期埋头恶补中国文化知识,这使林语堂对传统文化的态度别具一格,比较超脱、客观,更富于理解”。

鸦片战争后,随着西方文化如潮水般涌入。国家落后频繁被动挨打的局面,加深了国人的文化自卑感。出于对积弱积贫中国的深深忧虑,对发奋图强的强烈渴盼,无数学者纷纷开出药方,但大都将病根归咎于传统文化,认为要么全盘借鉴西方模式,要么全盘克隆日本之法。总之,视传统文化为弃途。

告别自己的历史,未必就能对接现代。林语堂坚信传统文化,但并非传统文化的顽固守旧者。在白话文运动如火如荼之时,他的观点与鲁迅“废除汉字”和胡适“全盘西化”观点不同——他反对全盘摒弃传统文字,他也赞成白话文,但又“不认同胡适所说的白话文便是如何说就如何写,在他看来,白话文也是可以提炼的,也是可以使用修辞的,也正是这种观点促成了他后来精美隽永的‘语录体’写作”。

无论坚持还是反对,只要发声,就必须加入批评阵营。1923年,就“儒学经典应该‘扔进茅厕三十年的’”论调,林语堂在《晨报副镌》发表了《科学与经济》一文,“进一步强化了胡适‘整理国故’的理念,同时又批判科学的工具理性论”,并借此提出了“科学的国学”概念。更主要的是,林语堂通过这篇文章,正式“登上中国思想界舞台”。

一旦步入批评界的殿堂,林语堂便一发不可收。除了与吴稚晖的论战,对钱玄同、鲁迅等许多新文化人士主张用注音制最终取代汉字的观点,林语堂也表示坚决反对,坚信“汉字不可废,因为它是一个国家文化属性问题”。1923年,当中国知识界包括梁启超等名人在内对到访的印度诗人泰戈尔表现出狂热般的迷恋时,始终保持距离冷观的林语堂却兜头泼了盆冷水,认为“泰戈尔作为一个被殖民国家的诗人受到殖民者的热情赞颂颇具讽刺意味”。林语堂的批评并不仅仅局限于文化界,他对政治界的批评同样犀利。在《论政治病》中他写道:“中国政客往往托病来说事”,“官员的病往往是很好的借口,有时还可以用作讨价还价的工具”。

批评是林语堂发掘中国“现代性”的重要工具。在林语堂看来,中国走向“富强”,对传统文化的态度既非死守亦非全盘否定,对于海外文化既非一概拒绝亦非不问青红皂白全部笑纳,均应选择性吸收。这样的选择性吸收,显然更有助于传统文化在中国追求“现代性”进程中不致出现断层,在推行“拿来主义”时不致出现“消化不良”。

可以肯定的是,林语堂这些理念的形成,不是骑墙之术,而是他长期思考并结合亲身经历总结的结果。

走向世界的中国文化阐释者

当林语堂致力“写宇宙文章”,预示其关注的视角不再局限于中国问题,比如他长期关注印度独立问题,并积极奔走呼吁。钱锁桥认为,林语堂的思想升华并非偶然,因为“在林语堂看来,中国现代性有赖于整个世界现代文化走向何方,而未来的世界文明必须借助东西方智慧共同来创建”。

作为中国文化阐释者,林语堂的“国际化”尝试确实比较顺利。上世纪三十年代,在诺贝尔文学奖得主赛珍珠伉俪的帮助下,林语堂的《吾国与吾民》在美国甫一亮相,便一鸣惊人,迅速跃上畅销书排行榜。而他紧接着一鼓作气推出的《生活的艺术》,更是占据美国同类书畅销排行榜榜首达52周,且接连再版四十余次。林语堂后来的作品除少数个别外,大多也是畅销榜上的常客。

林语堂的作品之所在上世纪三十年代的美国能够引起轰动,“其中重要的一点,就是他有‘中国元素’,以及他行文中那种轻松自由、达观幽默的倾谈方式”。“所谓‘中国元素’,指林语堂‘中西合璧’得出的一套生活哲学”。进一步看,林语堂的作品除了对英文运用娴熟自如,风趣幽默,比较对美国读者的阅读胃口外,他在书中极力推介的旷怀达观,陶情遣兴,追求自我的生活方式,也切中刚刚走出经济大萧条漩涡的美国人的“肯綮”。这套哲学被美国读者的接受,自然进一步坚定了林语堂对中国传统文化的信心。

还有一点也很重要,那就是林语堂作品在太平洋对岸的爆红,实现了近代中国文化规模化的“输出”,一举扭转了中国文化的“净输入”现象。虽然此前赛珍珠以中国为书写对象的《大地》也获成功,但那不是一部严格意义上的中国文化作品,或者说其思维方式还是全西化的。尽管林语堂开创的输出与输入还难以形成比例,但至少让西方世界认真地看到了中国文化的闪光点,某种意义上也重塑了国人的文化自信。

当林语堂不顾赛珍珠夫妇的苦劝,试着书写美国,结果新书《远景》遭到冷遇,“因为在美国人眼里,林语堂只是个‘中国哲学家’”。这样的“挫折”当然不会影响林语堂,反而激发他的思想更加超脱,眼光更加高远,更加坚定地从中国文化出发,至而审视世界发展潮流。1941年1月20日,做客美国国家广播公司(NBC)特别节目“全国万众一心”时,林语堂说:“今天我们庆祝美国的民主盛典,我能想到的最恰当的颂词是:孔子两千五百年前梦想的民主与社会公义正在今天的美国逐步实现,一个和平、自由、人人享有公平正义的梦想。”

从中国出发看世界,从世界角度看中国。容闳选择了从教育和实业角度切入,而林语堂则执着于文化阐释。作为中国文化阐释者的林语堂坚定地认为,中国文明在世界文明中具有不可或缺的地位。同时,他从世界发展潮流中越来越感觉到,中国“现代性”迫在眉睫。有必要指出的是,林语堂苦苦追求的这种“现代性”不单指物质上的富足,同时包括人文层面的改造与提升。

当阐释升华至人性高度时,其内涵不再只是“中国哲学”,同时也是“世界哲学”,这也是林语堂的作品之所以能够在西方国家持续畅销的根本所在。我们甚至可以认为,林语堂旷怀达观的人生态度,其实也是他精神追求的自然外溢。