《长安十二时辰》的虚与实

中国古人有精确的时间观念吗

齐鲁晚报 2019年07月21日

最近,网剧《长安十二时辰》成为热点,从片名不难看出《长安十二时辰》借鉴了美剧《24小时》。原作者马伯庸的高妙之处,在于将原作中现代美国换成了古代中国,因而产生了一种特殊的文化美感,也引发了人们对那个传说中的“盛世大唐”的向往。然而,这样的置换是否成立呢?中国古代真的有那样精准的时间制度?书中作为关键线索的古代版大数据“大案牍术”是否可行呢?这其实是很有趣的问题。

>> 十二时辰:唐人不会这么守时

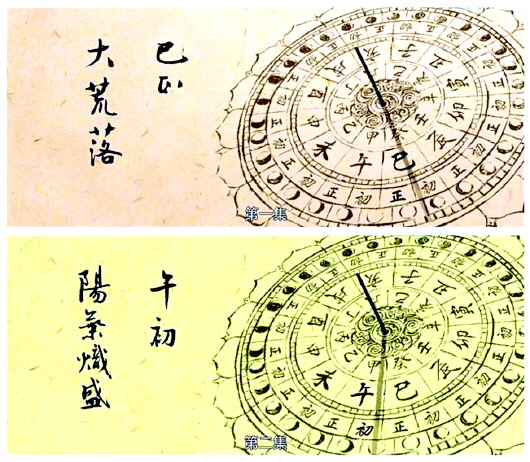

虽然《长安十二时辰》被广泛赞誉为“考据严谨”,但初看这部网剧时,当屏幕上出现那个报时用的大大的“巳正”(上午十点到十一点)时,笔者差一点在这第一幕就弃了坑——因为在古代中国,真正将每个时辰细分为“初、正”,其实是宋代才有的制度。而在唐代,后来广为使用的“十二时辰”其实还是个新鲜概念,唐代精英人士有觉悟将一天分为十二个时辰就很不容易了,更勿论分什么“初、正”了。

说来有趣,中国古代的计时观念其实是个相当复杂的系统。即便粗略统计,我们的祖先曾经使用,甚至一度并行的计时方式,少说也有四五种。

中国古代最为原始的“天色计时法”将一天分为十时:鸡鸣、昧爽(黎明)、旦(日出时)、大昕(上午)、日中、日昃(下午)、夕(日落时)、昏(黄昏)、宵(夜晚)、夜中(午夜)。白天、夜间各占五段,后来夜间演变为五更。从晚上7点开始起更,一更约两个多小时。

到了汉代以后,由于一些刻度计时器械的传入和发明,又相继出现了三十刻计时法和百刻计时法,但这些方法由于是为计时器量身定做的,从未真正推广。

所谓“十二时辰”的计时方式真正出现,不过是南北朝或隋代以后的事情,中国人将一天分为十二刻最初很可能是受到了西方的影响。《旧唐书·拂菻(lǐn)传》记载:“拂菻国……第二门之楼中悬一大金秤,以金丸十二枚属(指连接)于衡端,以候日之十二时焉……每至一时,其金丸辄落,铿然发声引唱,以纪时日,毫厘无失。”拂菻,即指罗马帝国。从这些文献不无艳羡口吻的记载中,我们不难看出,即便在盛世唐代,中国人对同时代西方计时方面的成就是持肯定甚至钦佩态度的。

事实上,即便十二时辰这种计时方式推广之后,古代中国依然是多套计时制度并行,最典型的是前文中提到的夜间五更制,顶着与十二时辰制换算极为不便的压力,仍沿用了很长时间,以至于我们通常所说的“打更”、“半夜三更”、“薄衾不耐五更寒”,都出自这种很原始的计时制度。

这种计时制的混乱,从一个侧面其实说明了中国古代人并不像《长安十二时辰》中所写的那样具有时间观念。

中国古代人时间观念的相对淡薄,其实与他们所处的农耕社会不无关系,美国作家E·J·汤普森在《时间,工作纪律与工业资本主义》中就曾指出,在一个不知工业生产为何物的国家,要求普通人精确地说出现在是几点几分,或干一件事情需要多少小时是不可能的。原因是熟悉农业生产而非工业生产的人们更习惯于用一些具体事物的演变,来模糊地衡量时间——所以他们更常用的说法是“太阳出来的时间”或者“把牛赶去吃草的时间”。在古代中国,人们也更愿意用“一炷香的时间”、“半盏茶的工夫”等等模糊说法来描述时间,而极少有人会说“现在是几时几刻”。

事实上,培养人们用机械化的时钟观念去精确地描述时间,本身就是一种工业化的训练。英国历史学家沃斯在《英格兰的时间与工作:1750-1830》一书中举过一个例子,他找到了当时英国监狱里的案件卷宗,整理了其中所有的证人证言——这类记述的特点之一,就是包含时间。警方会反复询问证人,看到相关事实的时间究竟是几点。结果发现一个有趣的现象:当时英国不同地区的人对该问题给出的回答是不同的,工业化程度较高的南部人往往能回答具体到某小时某分钟,而未受过相关训练的北英格兰人则只能说出“大约在早上”等模糊的时间。沃斯指出,这种时间观念上的差异,正反应出了工业化给人们带来的变革——不同于农业时代个体操作。工业化要求人们精确地协作,于是客观、机械化的时间才被刻入了人的头脑中。

了解了上述问题,你就会发现在《长安十二时辰》中经常出现的主人公们约定几时几刻会面,甚至为查案设置精确到某时某刻“死线”的情节,在唐代几乎是不可能出现的。因为这种时间观念,其实是工业化社会的产物,只有习惯了大规模工业协作的人才会有如此精准的时间观念。这就是为什么《长安十二时辰》中的人物总给人一种“现代人”的感觉——只有受过工业化训练的现代人才会对时间如此敏感。

>> 大案牍术:要有这黑科技,盛唐也不会亡

从美剧《24小时》中套用过来的“十二时辰”概念撑起了《长安十二时辰》的时间主线,而同样借鉴美剧中“大数据调查”而虚构的“大案牍术”,则可称为全剧的另一个“钥匙”。很可惜的是,这个空降到唐代的黑科技,也“黑”得有些过于离谱。

在《长安十二时辰》中,大案牍术的发明者是徐宾,只是长安靖安司(类似于公安局)的一个八品主事,因为其出色的记忆力,以及对术数的刻苦钻研,研究出了一套以长安户籍档案数据为基础的处理事务的方法,即为“大案牍术”。

利用“查户口”的方式来破案,在唐代有没有可能呢?理论上是可以的,但真正做起来难度非常大。

唐代的田赋制度称为租庸调制,“租”指国家配给百姓田地耕种,百姓在接受田地的期间交纳一定的租额,年老以后将土地还归国家;“庸”指的是个体所需承担的劳役,每年为国家免费干活一段时间;“调”是指百姓每年要进贡朝廷。与租庸调相匹配的则是所谓“班田收授法”,国家每隔三年重新向民众授予一次田地,以重新平衡土地关系,租庸调制可谓整个唐朝维系其统治的基础,唐朝的国家财政、征兵制度都维系在其上。所以为配合田赋制度的推行,地方建立了严密的账籍系统,有点类似于现在的户籍制度,由州县官员记录属地人口户籍信息、壮丁信息,生老病死、搬迁都需登记在册,根据各家财产多寡分为九等,每三年就要重造一次。可以说,在唐代,中国户籍制度的完备性已经达到了古代技术条件下的极致,几乎就是古代版的“大数据”。

所以,至少在表面上看,唐朝有很多的档案和卷宗资料,这套完备的档案系统似乎为“大案牍术”的可能性提供了数据基础。在这种情况下,如果出现一个像徐宾那样的记忆力超人,进行大数据检索似乎也是可行的。但问题在于,与现代的大数据的底层技术支撑是计算机不同,唐代的这种大数据是需要由人(吏员)来维护。而只要是人,就会犯错,就会有七情六欲,甚至徇私枉法。现实中唐朝的“大数据”,其实就败亡在这一点上。

大量史料显示,最迟到了小说中故事发生的天宝年间,唐代曾经赖以兴盛的租庸调制和班田收授法已经濒临崩溃——由于唐前期的和平和繁盛,民间财产开始积蓄,富者有财就想买田,贵者有权就想占田。这种过度的土地兼并,显然是租庸调制和班田收授法想要制止的,为了突破这一枷锁,各种势力就开始贿赂、腐化唐代的吏员阶层,撺掇其篡改账籍。结果就是唐代“大数据”赖以存在的账籍逐渐变成了一笔糊涂账。

其实,从整个中国古代史来看,依靠户籍制度建立大数据系统,以保证耕者有其田的均田制,一直是个梦想。然而历朝历代总有权势阶层,所以“均田制”从诞生的那一天起就是在打着折扣实行的。退一步讲,即便这套依靠“人治”的大数据系统能够不打折扣地执行,唐代的人也缺乏运用它的能力。

《长安十二时辰》开场时,曾提到长安元宵灯会上的某个花灯“用掉了永州一年的赋税”,很多观众在看这一段时会觉得这个表述十分奇怪:干吗不直接说花了多少钱呢?

事实上,这个别扭的表述,恰恰反映了作者马伯庸对中国古代王朝财政有着相当的了解——在古代,统计一个州郡赋税的具体数额,或计算一项大型工程的具体花销,都是相当令人头疼的事情。主要原因在于中国幅员辽阔,这样的统计计算量势必相当庞大。另外,由于中国不是金银等贵金属的富产国,千里转运大笔铜钱进入国库,在需要时支出,其中的转运成本也异常庞大。为了规避这些“大数据”带来的庞大计算量和高昂转运成本,各朝代大多数选择了让赋税的来源地与财政的支出地进行“对口支援”。就像小说中所描写的,拿一个州的赋税去修一个花灯,拿一个府的赋税去修某个宫殿,或者拿一个藩镇的赋税去供养某个军队——是的,正是这种迫不得已的“对口支援”式的财政,最终养出了敲响唐朝丧钟的节度使制度。当野心勃勃的安禄山身兼三镇节度使,既掌握了赋税的来源又把持了军队,他的造反就只是个时间问题了。

所以,与《长安十二时辰》中描写的不同,现实中唐朝的衰败与灭亡,其实恰恰是不能合理利用“大数据”造成的——由于无法维持数据的准确性,唐朝户籍制度失准,班田收授法与租庸调制破产,不得不放弃“寓兵于民”的府兵制,转而采用倚重节度使的募兵制;由于难以处理庞大的财政数据,唐朝不得不下放财政权力,让节度使们上马管军、下马管民,最终导致其尾大不掉,演化为后期的藩镇割据。因此,唐朝之所以败亡,从这一点上说,正败亡在“大数据”的数据不严谨、计算能力不足上。

所以不妨想象一下,如果唐代真的有《长安十二时辰》网剧中长安靖安司那样数据严谨、算力超群的机构,它完全可以建立一套更为高效、靠谱的财政系统,中央将能实现对财政的整体把握和精准调控,不给经济失衡或地方尾大不掉留下空间。所以,“大案牍术”如果在历史上真能存在,只用它来破个刑事案件,实在太大材小用了。

当然,《长安十二时辰》在服饰、建筑、人物举止甚至风土人情等细节上也许是考究的。但在“时间观念”和“大数据”这两个编织故事的根基问题上,却并不符合历史。所以如果从文学分类上说,它其实更像是一本“科幻朋克小说”而非“历史小说”。当然,架空历史的科幻朋克小说有时确实比历史小说更加引人入胜,这也许正是《长安十二时辰》为何能如此之火的原因所在吧。

>> 十二时辰:唐人不会这么守时

虽然《长安十二时辰》被广泛赞誉为“考据严谨”,但初看这部网剧时,当屏幕上出现那个报时用的大大的“巳正”(上午十点到十一点)时,笔者差一点在这第一幕就弃了坑——因为在古代中国,真正将每个时辰细分为“初、正”,其实是宋代才有的制度。而在唐代,后来广为使用的“十二时辰”其实还是个新鲜概念,唐代精英人士有觉悟将一天分为十二个时辰就很不容易了,更勿论分什么“初、正”了。

说来有趣,中国古代的计时观念其实是个相当复杂的系统。即便粗略统计,我们的祖先曾经使用,甚至一度并行的计时方式,少说也有四五种。

中国古代最为原始的“天色计时法”将一天分为十时:鸡鸣、昧爽(黎明)、旦(日出时)、大昕(上午)、日中、日昃(下午)、夕(日落时)、昏(黄昏)、宵(夜晚)、夜中(午夜)。白天、夜间各占五段,后来夜间演变为五更。从晚上7点开始起更,一更约两个多小时。

到了汉代以后,由于一些刻度计时器械的传入和发明,又相继出现了三十刻计时法和百刻计时法,但这些方法由于是为计时器量身定做的,从未真正推广。

所谓“十二时辰”的计时方式真正出现,不过是南北朝或隋代以后的事情,中国人将一天分为十二刻最初很可能是受到了西方的影响。《旧唐书·拂菻(lǐn)传》记载:“拂菻国……第二门之楼中悬一大金秤,以金丸十二枚属(指连接)于衡端,以候日之十二时焉……每至一时,其金丸辄落,铿然发声引唱,以纪时日,毫厘无失。”拂菻,即指罗马帝国。从这些文献不无艳羡口吻的记载中,我们不难看出,即便在盛世唐代,中国人对同时代西方计时方面的成就是持肯定甚至钦佩态度的。

事实上,即便十二时辰这种计时方式推广之后,古代中国依然是多套计时制度并行,最典型的是前文中提到的夜间五更制,顶着与十二时辰制换算极为不便的压力,仍沿用了很长时间,以至于我们通常所说的“打更”、“半夜三更”、“薄衾不耐五更寒”,都出自这种很原始的计时制度。

这种计时制的混乱,从一个侧面其实说明了中国古代人并不像《长安十二时辰》中所写的那样具有时间观念。

中国古代人时间观念的相对淡薄,其实与他们所处的农耕社会不无关系,美国作家E·J·汤普森在《时间,工作纪律与工业资本主义》中就曾指出,在一个不知工业生产为何物的国家,要求普通人精确地说出现在是几点几分,或干一件事情需要多少小时是不可能的。原因是熟悉农业生产而非工业生产的人们更习惯于用一些具体事物的演变,来模糊地衡量时间——所以他们更常用的说法是“太阳出来的时间”或者“把牛赶去吃草的时间”。在古代中国,人们也更愿意用“一炷香的时间”、“半盏茶的工夫”等等模糊说法来描述时间,而极少有人会说“现在是几时几刻”。

事实上,培养人们用机械化的时钟观念去精确地描述时间,本身就是一种工业化的训练。英国历史学家沃斯在《英格兰的时间与工作:1750-1830》一书中举过一个例子,他找到了当时英国监狱里的案件卷宗,整理了其中所有的证人证言——这类记述的特点之一,就是包含时间。警方会反复询问证人,看到相关事实的时间究竟是几点。结果发现一个有趣的现象:当时英国不同地区的人对该问题给出的回答是不同的,工业化程度较高的南部人往往能回答具体到某小时某分钟,而未受过相关训练的北英格兰人则只能说出“大约在早上”等模糊的时间。沃斯指出,这种时间观念上的差异,正反应出了工业化给人们带来的变革——不同于农业时代个体操作。工业化要求人们精确地协作,于是客观、机械化的时间才被刻入了人的头脑中。

了解了上述问题,你就会发现在《长安十二时辰》中经常出现的主人公们约定几时几刻会面,甚至为查案设置精确到某时某刻“死线”的情节,在唐代几乎是不可能出现的。因为这种时间观念,其实是工业化社会的产物,只有习惯了大规模工业协作的人才会有如此精准的时间观念。这就是为什么《长安十二时辰》中的人物总给人一种“现代人”的感觉——只有受过工业化训练的现代人才会对时间如此敏感。

>> 大案牍术:要有这黑科技,盛唐也不会亡

从美剧《24小时》中套用过来的“十二时辰”概念撑起了《长安十二时辰》的时间主线,而同样借鉴美剧中“大数据调查”而虚构的“大案牍术”,则可称为全剧的另一个“钥匙”。很可惜的是,这个空降到唐代的黑科技,也“黑”得有些过于离谱。

在《长安十二时辰》中,大案牍术的发明者是徐宾,只是长安靖安司(类似于公安局)的一个八品主事,因为其出色的记忆力,以及对术数的刻苦钻研,研究出了一套以长安户籍档案数据为基础的处理事务的方法,即为“大案牍术”。

利用“查户口”的方式来破案,在唐代有没有可能呢?理论上是可以的,但真正做起来难度非常大。

唐代的田赋制度称为租庸调制,“租”指国家配给百姓田地耕种,百姓在接受田地的期间交纳一定的租额,年老以后将土地还归国家;“庸”指的是个体所需承担的劳役,每年为国家免费干活一段时间;“调”是指百姓每年要进贡朝廷。与租庸调相匹配的则是所谓“班田收授法”,国家每隔三年重新向民众授予一次田地,以重新平衡土地关系,租庸调制可谓整个唐朝维系其统治的基础,唐朝的国家财政、征兵制度都维系在其上。所以为配合田赋制度的推行,地方建立了严密的账籍系统,有点类似于现在的户籍制度,由州县官员记录属地人口户籍信息、壮丁信息,生老病死、搬迁都需登记在册,根据各家财产多寡分为九等,每三年就要重造一次。可以说,在唐代,中国户籍制度的完备性已经达到了古代技术条件下的极致,几乎就是古代版的“大数据”。

所以,至少在表面上看,唐朝有很多的档案和卷宗资料,这套完备的档案系统似乎为“大案牍术”的可能性提供了数据基础。在这种情况下,如果出现一个像徐宾那样的记忆力超人,进行大数据检索似乎也是可行的。但问题在于,与现代的大数据的底层技术支撑是计算机不同,唐代的这种大数据是需要由人(吏员)来维护。而只要是人,就会犯错,就会有七情六欲,甚至徇私枉法。现实中唐朝的“大数据”,其实就败亡在这一点上。

大量史料显示,最迟到了小说中故事发生的天宝年间,唐代曾经赖以兴盛的租庸调制和班田收授法已经濒临崩溃——由于唐前期的和平和繁盛,民间财产开始积蓄,富者有财就想买田,贵者有权就想占田。这种过度的土地兼并,显然是租庸调制和班田收授法想要制止的,为了突破这一枷锁,各种势力就开始贿赂、腐化唐代的吏员阶层,撺掇其篡改账籍。结果就是唐代“大数据”赖以存在的账籍逐渐变成了一笔糊涂账。

其实,从整个中国古代史来看,依靠户籍制度建立大数据系统,以保证耕者有其田的均田制,一直是个梦想。然而历朝历代总有权势阶层,所以“均田制”从诞生的那一天起就是在打着折扣实行的。退一步讲,即便这套依靠“人治”的大数据系统能够不打折扣地执行,唐代的人也缺乏运用它的能力。

《长安十二时辰》开场时,曾提到长安元宵灯会上的某个花灯“用掉了永州一年的赋税”,很多观众在看这一段时会觉得这个表述十分奇怪:干吗不直接说花了多少钱呢?

事实上,这个别扭的表述,恰恰反映了作者马伯庸对中国古代王朝财政有着相当的了解——在古代,统计一个州郡赋税的具体数额,或计算一项大型工程的具体花销,都是相当令人头疼的事情。主要原因在于中国幅员辽阔,这样的统计计算量势必相当庞大。另外,由于中国不是金银等贵金属的富产国,千里转运大笔铜钱进入国库,在需要时支出,其中的转运成本也异常庞大。为了规避这些“大数据”带来的庞大计算量和高昂转运成本,各朝代大多数选择了让赋税的来源地与财政的支出地进行“对口支援”。就像小说中所描写的,拿一个州的赋税去修一个花灯,拿一个府的赋税去修某个宫殿,或者拿一个藩镇的赋税去供养某个军队——是的,正是这种迫不得已的“对口支援”式的财政,最终养出了敲响唐朝丧钟的节度使制度。当野心勃勃的安禄山身兼三镇节度使,既掌握了赋税的来源又把持了军队,他的造反就只是个时间问题了。

所以,与《长安十二时辰》中描写的不同,现实中唐朝的衰败与灭亡,其实恰恰是不能合理利用“大数据”造成的——由于无法维持数据的准确性,唐朝户籍制度失准,班田收授法与租庸调制破产,不得不放弃“寓兵于民”的府兵制,转而采用倚重节度使的募兵制;由于难以处理庞大的财政数据,唐朝不得不下放财政权力,让节度使们上马管军、下马管民,最终导致其尾大不掉,演化为后期的藩镇割据。因此,唐朝之所以败亡,从这一点上说,正败亡在“大数据”的数据不严谨、计算能力不足上。

所以不妨想象一下,如果唐代真的有《长安十二时辰》网剧中长安靖安司那样数据严谨、算力超群的机构,它完全可以建立一套更为高效、靠谱的财政系统,中央将能实现对财政的整体把握和精准调控,不给经济失衡或地方尾大不掉留下空间。所以,“大案牍术”如果在历史上真能存在,只用它来破个刑事案件,实在太大材小用了。

当然,《长安十二时辰》在服饰、建筑、人物举止甚至风土人情等细节上也许是考究的。但在“时间观念”和“大数据”这两个编织故事的根基问题上,却并不符合历史。所以如果从文学分类上说,它其实更像是一本“科幻朋克小说”而非“历史小说”。当然,架空历史的科幻朋克小说有时确实比历史小说更加引人入胜,这也许正是《长安十二时辰》为何能如此之火的原因所在吧。