人民楷模朱彦夫:

用残躯寻找生命的答案

齐鲁晚报 2019年11月05日

在淄博市沂源县县城家中,人民楷模朱彦夫接受齐鲁晚报·齐鲁壹点记者采访。 齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 刘云鹤 摄

朱彦夫在给孩子们讲述村庄的创业史(资料片)。新华社发

张家泉村朱彦夫事迹展览馆前的朱彦夫雕像。

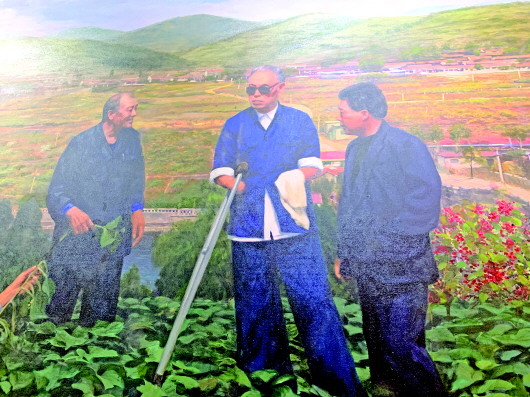

朱彦夫在农田考察。 翻拍图片

朱彦夫眺望盛开的桃花(2017年4月12日摄)。新华社发

朱彦夫和家中小辈们的合影。 翻拍图片

朱彦夫与妻子陈希永和大女儿朱向华的合影。 翻拍图片

活着的意义是什么?这样的残躯还能干点什么?从战争中捡回“一半”身体的朱彦夫反复问自己。可在医院病床上,轮椅上的日子,他始终没有找到答案。

为了寻找“答案”,他做了一个决定:从衣食无忧事事有人照料的荣军医院回到家乡——淄博市沂源县张家泉村,并担任了村党支部书记。事后想来,这个决定是他的一次涅槃重生,也是张家泉村翻天覆地的开始。

活着的意义是什么?朱彦夫已经用一生交了一份答卷。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 刘云鹤

意志坚如磐石

回到家乡干点什么

在淄博市沂源县县城家中,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者见到了人民楷模朱彦夫。他戴着一副墨镜,左胳膊上搭着一条白色的毛巾,半倚在床上,卸下来的假肢上就摆放在床尾的位置。

因为战争,他经历了大大小小47次手术,前些年又患了脑梗,心脏内放了五个支架,身体已经受不起任何波澜。在十几分钟的访谈中,回忆起当年战争的场景,尽管几十年过去了,朱彦夫还是激动起来。考虑到他的身体状况,在场的人决定放弃这场访谈。

朱彦夫是淄博市沂源县张家泉村人,参加过大大小小上百次战斗,1950年在抗美援朝的一次战役中,失去了双手双脚和左眼。那场战役,让朱彦夫终身难忘。他所在的连队冒着零下30多度的严寒与敌人激战三天三夜,打退了敌人一次又一次的进攻,守住了阵地。敌人打退了,可最后全连官兵只剩下了朱彦夫一人。再次醒来时,是躺在医院的病床上,朱彦夫清晰记得,睁开眼发现自己的双眼模糊,双手双腿都没了,被自己的模样吓坏了,朱彦夫忍不住惊叫起来。

他想过跳楼自杀,可是自己没有手没有脚,就连病房的窗户都打不开。“那时候觉得自己是个废物,人起作用的就是四肢,我四肢却没了,感觉自己对这个世界来说是一个无用之人。”朱彦夫对齐鲁晚报·齐鲁壹点记者说道,经过无数次的思想斗争,他决定活下来,不仅仅要为自己活着,也要为全连的战友活着。

思考过后,他决定回到家乡。“我也想检验一下我这样的半个身子还能干些什么,有没有活着的必要。”他说。

带百姓致富

从乞讨村到富裕村

10月正是苹果成熟的季节,一进入张家泉村,硬化道路两旁,红彤彤的苹果挂满枝头。提起朱彦夫,村民们都习惯称他一句“朱老”。一声声朱老,也喊出了他在村民心中的位置。

张家泉村位于沂源县城南侧,三面环山,曾是远近闻名的乞讨村。全村108户人,分散在六座荒山上,村里一共有三沟两岭,将本就稀少的耕地分割得七零八落。

土地是农民的命根子。1957年,朱彦夫被推选为村支部书记,他意识到要解决贫困,必须得解决土地问题。张家泉村有一条长2000米的沟,最宽处50多米,最窄处只有十多米,因为只有牛羊才能通过,于是得名赶牛沟。赶牛沟几乎贯穿村子的可用耕地。

如果没有这条沟,村子的耕地会增加多少?朱彦夫想到了棚沟造地。

他带领村民采用拱形大桥的原理,在沟上建立石拱涵洞,洞上填土造地,让零碎的农田连成了片。起初做这个决定,村里不少干部反对,生产队农活繁多,恐怕很难再抽出多余的劳力造地。朱彦夫听后急了,他拿着拐杖敲击着地面说道,“我一个残疾人都不怕,你们怕什么?”在朱彦夫的坚持下,棚沟造地的工程如火如荼地开展起来。“他雷厉风行,带领着全村200多个劳力开石头、填土、造地。”张家泉村原村主任张茂兴说,大家干得也很是起劲,“朱老身体那个样子都干,谁还好意思不干。”“现在我们村70岁以上的老人基本都腿疼,就是那时候干活干的。”村委委员张永臣告诉记者。完成赶牛沟改造之后,朱彦夫又带领乡亲们苦战两年,改造了舍地沟,填平了腊条沟,造地80余亩。1970年,他又带领村民改造荒山建造梯田。

朱彦夫带领村民高山架电,是周围十里八村第一个通电的村庄。他还带领村民发展林果业,苹果园面积达到60余亩。如今又是一年苹果成熟季,村民们多么希望朱老能看到这满树的硕果。

向命运说不

21年走坏了7副假肢

棚沟造地的时候,村里人考虑到朱彦夫的身体状况,总是想方设法不让他出门上山。为了不麻烦别人,他干脆摸黑出去调查,经常摔得鼻青脸肿、满身血印。即使到了最严寒的冬季,朱彦夫依然坚持。“白天去的话,别人看到他那个样子总想去背他,他不愿意麻烦别人。”村民张太成说。

“有一次父亲上山查看地形,一下子摔到了山沟里,直到第二天,才被家里人找到。”朱彦夫的儿子朱向峰回忆,以前家里农活重,孩子又多,忙碌了一天的母亲沉沉睡去,直到第二天才意识到父亲没有回家。从那以后,父亲每次出去,母亲就吩咐朱向峰偷偷跟在后面,如果摔倒了可以第一时间发现。

“父亲在前面走,我就在后面偷偷跟着,生怕他发现。”朱向峰笑着说,“父亲真是厉害,走得很顺畅,反而是我摔过好几次跟头。”有时候,他拄着拐,腿磨破了就把假肢卸下来,扛在肩上,一直爬到他要去的那个山头。“当年父亲带着乡亲修梯田、挖机井,双腿经常被假肢磨得血肉模糊,母亲天天晚上哭着为父亲包扎。”朱彦夫的女儿朱向欣含着眼泪回忆道。

张家泉村原村会计张吉才回忆当时的情形至今仍感动不已,朱老坚持自己走,双腿全磨得淌血了,那时候天太冷了,他腿上绑的布都解不下来了,当时在场的人都掉眼泪,“我们看到他这个样子,谁还好意思偷懒?”

站着走、爬着走、滚着走,朱彦夫带着17斤重的假肢走遍了村里的每一座山头,在张家泉村任职的21年时间,他跑坏了7副假肢,伤口的疼不知道忍了多少次。

他难道不怕疼吗?朱彦夫日记中写道,“疼得狠,我才知道自己活着,只要活着就好办。我自己只要活着,有生命我就能干。”

有股子倔劲

从不让别人喂一口

在身边人眼中,朱彦夫有一股子倔劲。朱向峰讲述了一个细节,父亲练习吃饭时,饭碗只要摔掉一次坚决不再吃一口。也许就是凭借着这股子倔劲,才活出了不一样的人生。

回到家乡之后,最不能接受他样子的就是母亲。还记得自己第一次进家门,母亲看到眼前的人一下子吓晕了过去。为了不吓到母亲,回家第一天,他坚持从担架上下来自己进门。尽管如此,当看到他的那一刻母亲还是被吓晕了过去。

很长一段时间,母亲都不愿与他相认。朱彦夫理解母亲的感受,哪有父母不心疼孩子的,当年瞒着母亲出去当兵时还是一个健全的人,归家却成了没手没脚少一只眼睛的重残人。“我父亲当时真的很不容易,为了让奶奶接受自己,也证明自己可以和别人一样,父亲爬着去给奶奶送饭。”说到这儿,朱向峰眼圈红了,“最终我奶奶被感动了,原谅了父亲,也接受了他。”

朱彦夫回家后最先做的就是苦练生活本领。他坚持自己吃饭,为此不知摔碎了多少碗,尽管如此也不让别人喂一口。就是凭着这样的毅力,他在生活方面做到了游刃有余。

用残臂著书

七年写出33万字

七度春秋,七易其稿,用纸半吨,1996年,朱彦夫33万字的自传体小说《极限人生》出版了。

当天晚上,他就把六个孩子叫来,郑重地送给他们一人一本。灯光下,他在书的扉页上用残臂认真签下了自己的名字,还特地和大女儿说:“当年一心靠在村里,对你们关心不够,连你结婚都没有像样的东西。这本书算是爹给你补上的嫁妆吧。”

对几个子女来说,父亲似乎什么财富也没给他们留下,却又留下了无尽的财富,这个财富无法用物质来衡量。

朱彦夫对子女要求极为严苛,有一年,在生产队干活时,朱向欣实在是饿得受不了,到地瓜地里挖了两个地瓜,放在火里烧了准备吃,被朱彦夫发现,他硬是让哭成泪人的女儿把1元钱送到生产队会计手里作为赔偿。“那时候只要一放学,父亲就让我们到生产队干活,什么活也让干,但唯独刨花生的活不让干。”朱向峰回忆,“因为他担心我们会偷吃。”

如今朱彦夫已经是86岁高龄,在短短的十几分钟聊天过程中,他一直重复自己还能为国家做什么,还想为国家做点什么。他穷尽一生都在寻找生命的意义,而他的极限人生,就是答案。

为了寻找“答案”,他做了一个决定:从衣食无忧事事有人照料的荣军医院回到家乡——淄博市沂源县张家泉村,并担任了村党支部书记。事后想来,这个决定是他的一次涅槃重生,也是张家泉村翻天覆地的开始。

活着的意义是什么?朱彦夫已经用一生交了一份答卷。

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 刘云鹤

意志坚如磐石

回到家乡干点什么

在淄博市沂源县县城家中,齐鲁晚报·齐鲁壹点记者见到了人民楷模朱彦夫。他戴着一副墨镜,左胳膊上搭着一条白色的毛巾,半倚在床上,卸下来的假肢上就摆放在床尾的位置。

因为战争,他经历了大大小小47次手术,前些年又患了脑梗,心脏内放了五个支架,身体已经受不起任何波澜。在十几分钟的访谈中,回忆起当年战争的场景,尽管几十年过去了,朱彦夫还是激动起来。考虑到他的身体状况,在场的人决定放弃这场访谈。

朱彦夫是淄博市沂源县张家泉村人,参加过大大小小上百次战斗,1950年在抗美援朝的一次战役中,失去了双手双脚和左眼。那场战役,让朱彦夫终身难忘。他所在的连队冒着零下30多度的严寒与敌人激战三天三夜,打退了敌人一次又一次的进攻,守住了阵地。敌人打退了,可最后全连官兵只剩下了朱彦夫一人。再次醒来时,是躺在医院的病床上,朱彦夫清晰记得,睁开眼发现自己的双眼模糊,双手双腿都没了,被自己的模样吓坏了,朱彦夫忍不住惊叫起来。

他想过跳楼自杀,可是自己没有手没有脚,就连病房的窗户都打不开。“那时候觉得自己是个废物,人起作用的就是四肢,我四肢却没了,感觉自己对这个世界来说是一个无用之人。”朱彦夫对齐鲁晚报·齐鲁壹点记者说道,经过无数次的思想斗争,他决定活下来,不仅仅要为自己活着,也要为全连的战友活着。

思考过后,他决定回到家乡。“我也想检验一下我这样的半个身子还能干些什么,有没有活着的必要。”他说。

带百姓致富

从乞讨村到富裕村

10月正是苹果成熟的季节,一进入张家泉村,硬化道路两旁,红彤彤的苹果挂满枝头。提起朱彦夫,村民们都习惯称他一句“朱老”。一声声朱老,也喊出了他在村民心中的位置。

张家泉村位于沂源县城南侧,三面环山,曾是远近闻名的乞讨村。全村108户人,分散在六座荒山上,村里一共有三沟两岭,将本就稀少的耕地分割得七零八落。

土地是农民的命根子。1957年,朱彦夫被推选为村支部书记,他意识到要解决贫困,必须得解决土地问题。张家泉村有一条长2000米的沟,最宽处50多米,最窄处只有十多米,因为只有牛羊才能通过,于是得名赶牛沟。赶牛沟几乎贯穿村子的可用耕地。

如果没有这条沟,村子的耕地会增加多少?朱彦夫想到了棚沟造地。

他带领村民采用拱形大桥的原理,在沟上建立石拱涵洞,洞上填土造地,让零碎的农田连成了片。起初做这个决定,村里不少干部反对,生产队农活繁多,恐怕很难再抽出多余的劳力造地。朱彦夫听后急了,他拿着拐杖敲击着地面说道,“我一个残疾人都不怕,你们怕什么?”在朱彦夫的坚持下,棚沟造地的工程如火如荼地开展起来。“他雷厉风行,带领着全村200多个劳力开石头、填土、造地。”张家泉村原村主任张茂兴说,大家干得也很是起劲,“朱老身体那个样子都干,谁还好意思不干。”“现在我们村70岁以上的老人基本都腿疼,就是那时候干活干的。”村委委员张永臣告诉记者。完成赶牛沟改造之后,朱彦夫又带领乡亲们苦战两年,改造了舍地沟,填平了腊条沟,造地80余亩。1970年,他又带领村民改造荒山建造梯田。

朱彦夫带领村民高山架电,是周围十里八村第一个通电的村庄。他还带领村民发展林果业,苹果园面积达到60余亩。如今又是一年苹果成熟季,村民们多么希望朱老能看到这满树的硕果。

向命运说不

21年走坏了7副假肢

棚沟造地的时候,村里人考虑到朱彦夫的身体状况,总是想方设法不让他出门上山。为了不麻烦别人,他干脆摸黑出去调查,经常摔得鼻青脸肿、满身血印。即使到了最严寒的冬季,朱彦夫依然坚持。“白天去的话,别人看到他那个样子总想去背他,他不愿意麻烦别人。”村民张太成说。

“有一次父亲上山查看地形,一下子摔到了山沟里,直到第二天,才被家里人找到。”朱彦夫的儿子朱向峰回忆,以前家里农活重,孩子又多,忙碌了一天的母亲沉沉睡去,直到第二天才意识到父亲没有回家。从那以后,父亲每次出去,母亲就吩咐朱向峰偷偷跟在后面,如果摔倒了可以第一时间发现。

“父亲在前面走,我就在后面偷偷跟着,生怕他发现。”朱向峰笑着说,“父亲真是厉害,走得很顺畅,反而是我摔过好几次跟头。”有时候,他拄着拐,腿磨破了就把假肢卸下来,扛在肩上,一直爬到他要去的那个山头。“当年父亲带着乡亲修梯田、挖机井,双腿经常被假肢磨得血肉模糊,母亲天天晚上哭着为父亲包扎。”朱彦夫的女儿朱向欣含着眼泪回忆道。

张家泉村原村会计张吉才回忆当时的情形至今仍感动不已,朱老坚持自己走,双腿全磨得淌血了,那时候天太冷了,他腿上绑的布都解不下来了,当时在场的人都掉眼泪,“我们看到他这个样子,谁还好意思偷懒?”

站着走、爬着走、滚着走,朱彦夫带着17斤重的假肢走遍了村里的每一座山头,在张家泉村任职的21年时间,他跑坏了7副假肢,伤口的疼不知道忍了多少次。

他难道不怕疼吗?朱彦夫日记中写道,“疼得狠,我才知道自己活着,只要活着就好办。我自己只要活着,有生命我就能干。”

有股子倔劲

从不让别人喂一口

在身边人眼中,朱彦夫有一股子倔劲。朱向峰讲述了一个细节,父亲练习吃饭时,饭碗只要摔掉一次坚决不再吃一口。也许就是凭借着这股子倔劲,才活出了不一样的人生。

回到家乡之后,最不能接受他样子的就是母亲。还记得自己第一次进家门,母亲看到眼前的人一下子吓晕了过去。为了不吓到母亲,回家第一天,他坚持从担架上下来自己进门。尽管如此,当看到他的那一刻母亲还是被吓晕了过去。

很长一段时间,母亲都不愿与他相认。朱彦夫理解母亲的感受,哪有父母不心疼孩子的,当年瞒着母亲出去当兵时还是一个健全的人,归家却成了没手没脚少一只眼睛的重残人。“我父亲当时真的很不容易,为了让奶奶接受自己,也证明自己可以和别人一样,父亲爬着去给奶奶送饭。”说到这儿,朱向峰眼圈红了,“最终我奶奶被感动了,原谅了父亲,也接受了他。”

朱彦夫回家后最先做的就是苦练生活本领。他坚持自己吃饭,为此不知摔碎了多少碗,尽管如此也不让别人喂一口。就是凭着这样的毅力,他在生活方面做到了游刃有余。

用残臂著书

七年写出33万字

七度春秋,七易其稿,用纸半吨,1996年,朱彦夫33万字的自传体小说《极限人生》出版了。

当天晚上,他就把六个孩子叫来,郑重地送给他们一人一本。灯光下,他在书的扉页上用残臂认真签下了自己的名字,还特地和大女儿说:“当年一心靠在村里,对你们关心不够,连你结婚都没有像样的东西。这本书算是爹给你补上的嫁妆吧。”

对几个子女来说,父亲似乎什么财富也没给他们留下,却又留下了无尽的财富,这个财富无法用物质来衡量。

朱彦夫对子女要求极为严苛,有一年,在生产队干活时,朱向欣实在是饿得受不了,到地瓜地里挖了两个地瓜,放在火里烧了准备吃,被朱彦夫发现,他硬是让哭成泪人的女儿把1元钱送到生产队会计手里作为赔偿。“那时候只要一放学,父亲就让我们到生产队干活,什么活也让干,但唯独刨花生的活不让干。”朱向峰回忆,“因为他担心我们会偷吃。”

如今朱彦夫已经是86岁高龄,在短短的十几分钟聊天过程中,他一直重复自己还能为国家做什么,还想为国家做点什么。他穷尽一生都在寻找生命的意义,而他的极限人生,就是答案。