制笔父子兵

齐鲁晚报 2020年01月12日

闲暇时,老陈也会来到店里,跟儿子一起探讨制笔心得。老陈有一双“火眼金睛”,看一眼“狼毫”就知道此物的产地及品种。

毛笔制作技艺易学难精,按传统要求,三年内不可出师。

老陈当年为刘海粟大师制作的毛笔“莲花蕊”,他至今还珍藏着一支。

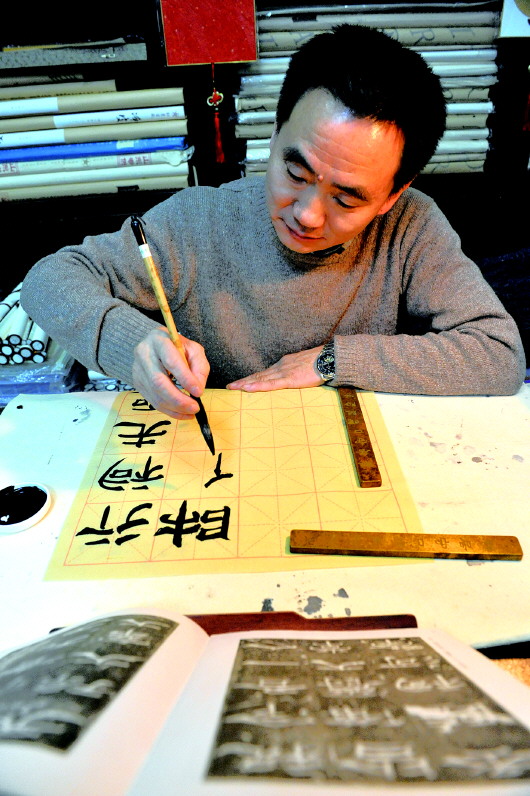

一有时间,陈国平就铺纸习字。一是试一下自己做的毛笔的笔性,再则,可以提高自己的笔墨修养。

陈国平多年搜寻到的上好兔毫“紫尖”,一两大约两万元,可谓“千金难买”。

一支毛笔,从选料到制作完成需要113道工序。

要做一支上好毛笔,选料极其严格。

文/片/视频

齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 陈文进

上世纪80年代初,国画大师刘海粟第八次登临黄山时,来到安徽泾县一家毛笔厂,找到一名陈姓笔匠,要定做一支特别的毛笔,只提了一个要求,笔的蓄墨量要大于普通毛笔几倍,等他从黄山归来之后取笔。一时,老陈和厂里的老师傅们一筹莫展,不知从何下手,即使笔头做得再大,蓄墨量也是有限的。老陈冥思数日后灵光一闪,从盛开的莲花上得到灵感,何不先做一支大毛笔,周围再环抱12支小毛笔,状如莲花,既易蓄墨又能聚锋。老陈开始选料制作,长锋羊毫和竹管均是优中选优,一个月后大功告成,老陈美其名曰“莲蓬斗笔”亦称“莲花蕊”。87岁的刘海粟下山来厂,见到新笔后即挥毫试笔,蓄墨极佳,不禁大喜过望,当即为老陈挥写了四个字“笔歌墨舞”。

笔匠老陈全名陈学仁,17岁跟随他的爷爷学做毛笔,出身制笔世家。他家的制笔作坊从清代起,历经世事变幻,但“陈文堂”笔庄作为家业一直延续至今。老陈的儿子陈国平为第四代制笔传人,自幼悉得家传,20岁以前即在老家的笔厂三年出师,后来掌管了制笔的家业,一直潜心于传统毛笔的制作技艺。

上世纪90年代末,一个机缘巧合,陈国平携妻子来济南闯荡,并将自家的笔庄开在了济南文人墨客咸集的英雄山文化市场。经过20年的打拼,陈国平夫妇经营的笔庄以经营文房四宝在省城书画圈渐渐有了名声。难得的是,陈国平没有在商海中失去方向,依然坚守着制作毛笔的祖业,乐此不疲。

陈国平和妻子每日料理文房店铺,与南来北往的文人墨客相交。店里不是太忙的时候,陈国平总是委身店中安静的角落里,在橘黄的灯影中专注于制作毛笔,这既是他的最爱,也是其家族兴盛之源。陈国平明显感觉到,近年来随着中国传统文化在社会中的普及和深入,定制毛笔的用户越来越多。其中有一名长居美国喜好书画的济南人,每次回来都要去陈国平那里定做些毛笔带回美国用。家乡的游子无论身在何方,深植于血脉的中华文化总是难以割舍。

如今,年近八旬的老陈随儿子定居济南。老人很欣慰几代家传的手艺余脉有承,并在济南发扬光大。平日里,老陈在家里做笔,儿子在店里做笔。晚上,忙碌了一天的陈国平夫妻回到家时,老陈已将热乎乎的饭菜端上了餐桌。

齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 陈文进

上世纪80年代初,国画大师刘海粟第八次登临黄山时,来到安徽泾县一家毛笔厂,找到一名陈姓笔匠,要定做一支特别的毛笔,只提了一个要求,笔的蓄墨量要大于普通毛笔几倍,等他从黄山归来之后取笔。一时,老陈和厂里的老师傅们一筹莫展,不知从何下手,即使笔头做得再大,蓄墨量也是有限的。老陈冥思数日后灵光一闪,从盛开的莲花上得到灵感,何不先做一支大毛笔,周围再环抱12支小毛笔,状如莲花,既易蓄墨又能聚锋。老陈开始选料制作,长锋羊毫和竹管均是优中选优,一个月后大功告成,老陈美其名曰“莲蓬斗笔”亦称“莲花蕊”。87岁的刘海粟下山来厂,见到新笔后即挥毫试笔,蓄墨极佳,不禁大喜过望,当即为老陈挥写了四个字“笔歌墨舞”。

笔匠老陈全名陈学仁,17岁跟随他的爷爷学做毛笔,出身制笔世家。他家的制笔作坊从清代起,历经世事变幻,但“陈文堂”笔庄作为家业一直延续至今。老陈的儿子陈国平为第四代制笔传人,自幼悉得家传,20岁以前即在老家的笔厂三年出师,后来掌管了制笔的家业,一直潜心于传统毛笔的制作技艺。

上世纪90年代末,一个机缘巧合,陈国平携妻子来济南闯荡,并将自家的笔庄开在了济南文人墨客咸集的英雄山文化市场。经过20年的打拼,陈国平夫妇经营的笔庄以经营文房四宝在省城书画圈渐渐有了名声。难得的是,陈国平没有在商海中失去方向,依然坚守着制作毛笔的祖业,乐此不疲。

陈国平和妻子每日料理文房店铺,与南来北往的文人墨客相交。店里不是太忙的时候,陈国平总是委身店中安静的角落里,在橘黄的灯影中专注于制作毛笔,这既是他的最爱,也是其家族兴盛之源。陈国平明显感觉到,近年来随着中国传统文化在社会中的普及和深入,定制毛笔的用户越来越多。其中有一名长居美国喜好书画的济南人,每次回来都要去陈国平那里定做些毛笔带回美国用。家乡的游子无论身在何方,深植于血脉的中华文化总是难以割舍。

如今,年近八旬的老陈随儿子定居济南。老人很欣慰几代家传的手艺余脉有承,并在济南发扬光大。平日里,老陈在家里做笔,儿子在店里做笔。晚上,忙碌了一天的陈国平夫妻回到家时,老陈已将热乎乎的饭菜端上了餐桌。