《柏杨版资治通鉴》回归

变凉的柏杨还难言过时

齐鲁晚报 2020年03月21日

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张九龙

读完他的作品能够平心静气的人,世上大概是不存在的。

“一个人生活在世上,就好像水泥搅拌器里的石子一样,运转起来之后,身不由己。”柏杨不甘心做那样的石子,也不希望每一个身体走进现代社会的人,脑袋里还装着陋习而不自知。

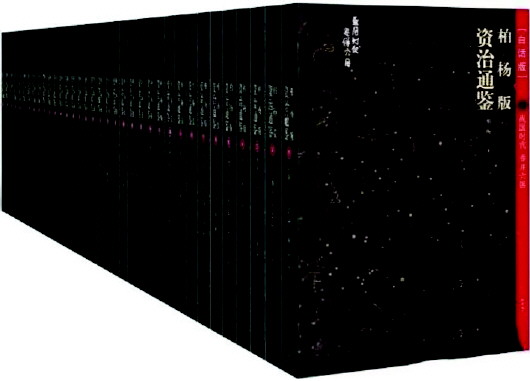

今年是柏杨诞辰一百周年,读书界举行了一系列的纪念活动,他的杂文特别是给他带来巨大声誉的《丑陋的中国人》被再一次解读,36卷本白话版《柏杨版资治通鉴》也于近期出版。回头看看,柏杨是不完美的,甚至是不那么优秀的。尴尬的是,他依然无法被彻底束之高阁,丢进档案库。柏杨在褪去光环、回到“常温”后,他留下的东西,却难言过时。

八十年代的号角

今天重读《丑陋的中国人》,会让人很难相信,这样一本薄薄的册子,居然曾经掀起了全民现象级的“柏杨热”。

《丑陋的中国人》甚至算不上一本完整的书,内容是演讲、杂文、谈话的汇编,松散随性且多有重复。柏杨用通俗的语言,重重抛出了一个概念。中国传统文化中有一种过滤性病毒,使我们子子孙孙受了感染,他将中国文化的这种弊端概括为“酱缸文化”。一切非正义的、伪劣的、凶恶的、丑恶的、丑陋的东西,都源于它。

今天,我们管“酱缸文化”叫国民性,也就是鲁迅说的劣根性。

国民性是文化学最深层的问题之一。柏杨没有像鲁迅那样,将国民性写入小说,而是通过杂文的笔法,单刀直入地摆在世人面前。他在写这些文字时,没有遮拦,实话实说,痛快犀利,不加任何修饰,像一面闪闪发亮的镜子,照得人无处遁形:每个人把自己好好看清楚,哪儿脏哪儿丑,想想该怎么办。

被人指出丑陋之处的滋味不好受,想让温水里的青蛙发现自己的尴尬境地,简直比登天还难。

整个二十世纪,并不缺少善于反思的人,但是这些文化反思的出发点,大多还是站在传统的基础上,没有跳出圈子。这正应了那句:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。柏杨却做到了,所以当“酱缸文化”到来的时候,社会反响会那么大。

其实,“五四”之后,批判国民性并不是个新鲜话题,从内容上看,柏杨没有比前辈们高明多少。但是,“酱缸文化”出现的时机巧妙,在现代化反思中人们最迷茫的时候,瞬间触发了一种集体性的情绪。

不狠不痛,焉能触动。柏杨很干脆地告诉大家,中国人的丑陋,就存在于每个人自己身上。这是全新的角度,启迪大家反思自己、反思传统。柏杨的“耳光”,为打碎传统文化助了一臂之力,他加速了破旧立新的进程。

任何国家和地域的集体性格都有劣根。指出劣根,并不意味着否定优根,否定一个民族。“揭示劣根,剪除劣根,正是要保存自己民族特有的优良的根性。”作家冯骥才说。

柏杨是思考者,但还不算思想者。北京大学中文系教授陈晓明认为,柏杨的批评是“世俗批评”。他不同于大多数知识分子,不是在民族国家这个大层面上进行文化批判,而是在一个世俗社会,聚焦于老百姓的生活世界。

柏杨的文章里,关注的是吵、闹、脏、乱、不团结、窝里斗、热衷于谎言、不允许创造性思维、随地吐痰、闯红灯等现象。逢年过节请客送礼、居家伦常、长幼尊卑、邻里关系、社会规则、忠孝节义、宽容嫉妒、恩情仇恨,也是他经常批判的主题。

他期望中国人能摒弃陈规陋习,普遍拥有现代人的文明行为和公共道德,这种批评总让人读了过瘾而不解渴,抑或过于琐碎。

当然,这丝毫没有影响他的价值。作为一名探路者,他已经出色完成了自己的使命。

讲历史故事的他

中国落后,他批评中国的国民性,而国民性的塑造源于中国历史。这是柏杨的逻辑,所以他在晚年花了大量精力去写历史读物。

读史使人明智,柏杨对文化的思考,本就是来自于对历史的认知。

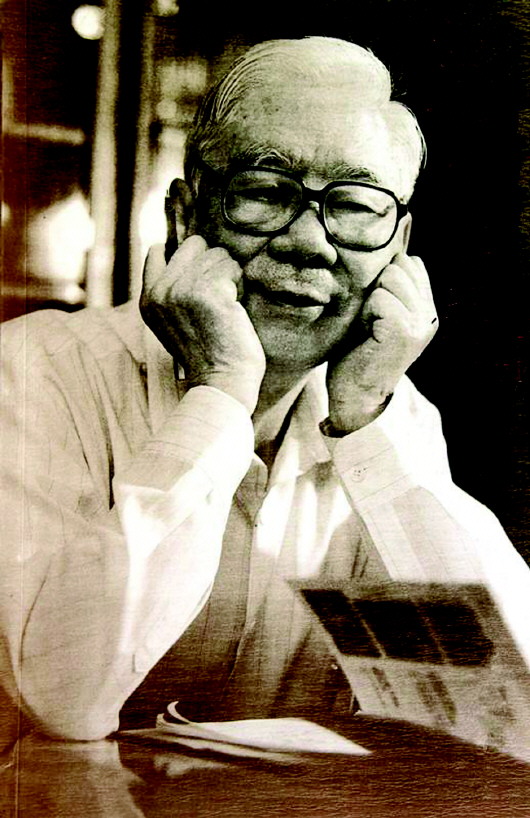

1920年,柏杨生于河南辉县。少时受继母虐待,17岁时离家出走。天津、沈阳、北京、济南、青岛、南京、上海、台湾,柏杨用双脚画出了一张“流浪地图”。

人生的磨练并未从此收场。1968年,因为一幅漫画,柏杨顶着莫须有的罪名,蹲进了台湾当局的监狱。在那里,陪伴他的是监狱图书馆里的那套《资治通鉴》。

十年牢狱生活,他蹲出了三部历史书稿:《中国历史年表》《中国历代帝王皇后公主世系录》《中国人史纲》。恢复自由之后,他依旧对《资治通鉴》心心念念,将这部400万字的文言文古籍,改写成了人人都能读懂的白话版。

历史本身就是最好的故事。可惜的是,即便在司马光那个时代,也没有几个人能耐着性子,看完卷帙浩繁的《资治通鉴》。

“让人人能读懂”,是个多么宏大的心愿。当年,司马光身在体制内,又有皇上圣旨加持,经费和人员充足,耗时19年才完成了《资治通鉴》。而柏杨是以一己之力和简陋的条件在从事翻译,抒发自己的史观。

从64岁译到73岁,虽没有在黑牢里那种“甲尽血出,和灰成字”的悲凄,但翻译《资治通鉴》十年,是柏杨的另一个“十年牢狱”。

他的妻子张香华女士回忆:“柏杨在着手翻译这部《资治通鉴》时,我们还没结婚,到他完成72册《柏杨版资治通鉴》时,我儿子中中已经上了小学。我记得,他一个字、一个字翻译,案牍劳形,翻书阅卷,真够壮烈。”

功夫没有白费。《柏杨版资治通鉴》面世后,便引起了轰动。据统计,早在2011年,这部巨著的发行量已超过1000万册。今年是柏杨诞辰100周年,人民文学出版社再版了《柏杨版资治通鉴》,可见它依旧有市场、有活力。

严格说来,这不是一部真正白话版的《资治通鉴》,柏杨也不是一个“老实”的翻译者。它的骨架是司马光的,但是血肉是柏杨的。柏杨以《资治通鉴》为本,进行再加工再创作,写出了浓郁的柏杨味道。

对此,柏杨并不回避。中国历史的长河壮阔曲折而浩浩荡荡,在改写的过程中,他“把记录的历史事件仔细过一遍”,用现代民主的思想来分析历史事件的起因与引发的后果,“注入我个人的观点”。

写小说十年,写杂文十年,坐牢十年,写历史读物十年。苦难没有让他停下手中的笔,而是加速了他的思考。

历史不是某个人的专利,柏杨当然有权利、有实力去读历史、讲历史。司马光当年写《资治通鉴》是给皇帝大臣看的,而柏杨改写这部白话版是写给今天的官员与老百姓看的。柏杨的心意,是“让他们看到什么是中华民族的正气,什么是封建专制的血腥镇压,以及奸恶之徒的诡诈与伪善,并让读者从中汲取历史教训与人生得益”。

《柏杨版资治通鉴》似乎叫《柏杨讲资治通鉴故事》更合适,专业人士可以从中轻易找出翻译错误、随意改动文字、杂糅史料、阐发不合理的现象。但是这部“柏杨讲通鉴”的市场魅力,依旧是巨大的。这意味着,新一代的学者、作家、翻译家们想超越柏杨,还有很长路要走。

做有尊严的中国人

别看一遍遍声嘶力竭地指责中国人的丑陋,柏杨的骨子里却是爱国的。

《中国人史纲》第一章,有段像诗一样的文字:“中国版图像一片和平宁静的海棠叶,台湾岛和海南岛,像镶在叶柄下方的两颗巨大珍珠,南中国海诸岛,则是无数散落在碧绿海水中的小的珍珠群。”这就是柏杨心中永远的家园印象。

“崇洋,但不媚外”,柏杨所欲也,他从不掩饰自己的“崇洋”。他直言,一说起别国的长处,就有人嚎叫说“崇洋媚外”。“事实上,美国、法国、英国、日本,他们有好的,我们就应该学;他们不好的,就不应该学,就是这么简单明了!”

他所谓的崇洋,是指吸收西方的先进科学技术以及西方文明进步的思想文化观念,这与鲁迅当年提倡的“拿来主义”是异名同质的。

柏杨说,如果希望像美国一样强大,我们就需要向美国人学习,美国值得我们学习的地方太多了。“美国当然不可能十全十美,因为世界上没有十全十美。但我们也应该庆幸美国不十全十美,假如美国是那样,他就僵化了。”

崇洋的目的,还是为了中国变得更好。柏杨认为受人尊重的前提,是拥有反省自己的能力,这是中华民族生存发展最大、最基本的要件。“怪来怪去都在怪别人,这个民族就没有救了。不但发生在我们民族身上,发生在任何民族身上,后果都一样。”

柏杨后来写文章一直强调中国人要讲尊严,他批评丑陋的中国人,前提是怀着“有尊严的中国人”的理想,这与今天讲的文化自信、民族自信如出一辙。

自信的前提是自强不息,更是自爱、自律。在陈晓明看来,道德品性、价值观、行为规范、公共道德意识等方面,中国人都应该有更高的期许,对自我有更高、更全面的塑造。“我们今天经常读一读柏杨先生的杂文,也是对我们的一个重新敲打。”

步入新世纪、新千年,柏杨不像原来那么热,甚至有些凉了、冷了,可他笔下“丑陋的中国人”依然还在。

中国人的钱包鼓起来了,物质带来的自信,使我们难免内心膨胀,似乎什么丑陋不丑陋早已是过去式。然而,物质的富足,并不意味着在文明上会相应进步多少。

揣着“买遍全球”的豪情壮志,多少人带着吵闹和不洁走过全世界;走遍中国的大城小镇,会碰到千篇一律的丑陋建筑和神情不安、内心焦虑的人群;闯红灯、随地吐痰、高价彩礼等陋习,不时还能见诸报端……这样的中国人,还算不上是“有尊严的中国人”,还不足以让地球村的其他伙伴们,打心底里尊重。

我们依旧需要反思。一个真正文明的民族,总要不断自我批评和自我完善,不管是穷是富。贫富不是文明的标准。大国要有大国的担当,大国公民也要有大国公民的做派,而这种改变首先要靠自省。

正如柏杨所期待的:“希望我们有充足的智能认清我们的缺点,产生思考的一代,能够有判断和辨别是非的能力,才能使我们的酱缸变淡、变薄,甚至变成一坛清水,或一片汪洋。”

在柏杨的书房,有个“297”的门牌号,那是他在牢中的编号。柏杨把写作的书房命名为“297”,意味着他把写作当成是一种苦修。

对“酱缸文化”的批判,对国民性的反思,又何尝不是每个现代人面临的漫漫苦修?

读完他的作品能够平心静气的人,世上大概是不存在的。

“一个人生活在世上,就好像水泥搅拌器里的石子一样,运转起来之后,身不由己。”柏杨不甘心做那样的石子,也不希望每一个身体走进现代社会的人,脑袋里还装着陋习而不自知。

今年是柏杨诞辰一百周年,读书界举行了一系列的纪念活动,他的杂文特别是给他带来巨大声誉的《丑陋的中国人》被再一次解读,36卷本白话版《柏杨版资治通鉴》也于近期出版。回头看看,柏杨是不完美的,甚至是不那么优秀的。尴尬的是,他依然无法被彻底束之高阁,丢进档案库。柏杨在褪去光环、回到“常温”后,他留下的东西,却难言过时。

八十年代的号角

今天重读《丑陋的中国人》,会让人很难相信,这样一本薄薄的册子,居然曾经掀起了全民现象级的“柏杨热”。

《丑陋的中国人》甚至算不上一本完整的书,内容是演讲、杂文、谈话的汇编,松散随性且多有重复。柏杨用通俗的语言,重重抛出了一个概念。中国传统文化中有一种过滤性病毒,使我们子子孙孙受了感染,他将中国文化的这种弊端概括为“酱缸文化”。一切非正义的、伪劣的、凶恶的、丑恶的、丑陋的东西,都源于它。

今天,我们管“酱缸文化”叫国民性,也就是鲁迅说的劣根性。

国民性是文化学最深层的问题之一。柏杨没有像鲁迅那样,将国民性写入小说,而是通过杂文的笔法,单刀直入地摆在世人面前。他在写这些文字时,没有遮拦,实话实说,痛快犀利,不加任何修饰,像一面闪闪发亮的镜子,照得人无处遁形:每个人把自己好好看清楚,哪儿脏哪儿丑,想想该怎么办。

被人指出丑陋之处的滋味不好受,想让温水里的青蛙发现自己的尴尬境地,简直比登天还难。

整个二十世纪,并不缺少善于反思的人,但是这些文化反思的出发点,大多还是站在传统的基础上,没有跳出圈子。这正应了那句:“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。柏杨却做到了,所以当“酱缸文化”到来的时候,社会反响会那么大。

其实,“五四”之后,批判国民性并不是个新鲜话题,从内容上看,柏杨没有比前辈们高明多少。但是,“酱缸文化”出现的时机巧妙,在现代化反思中人们最迷茫的时候,瞬间触发了一种集体性的情绪。

不狠不痛,焉能触动。柏杨很干脆地告诉大家,中国人的丑陋,就存在于每个人自己身上。这是全新的角度,启迪大家反思自己、反思传统。柏杨的“耳光”,为打碎传统文化助了一臂之力,他加速了破旧立新的进程。

任何国家和地域的集体性格都有劣根。指出劣根,并不意味着否定优根,否定一个民族。“揭示劣根,剪除劣根,正是要保存自己民族特有的优良的根性。”作家冯骥才说。

柏杨是思考者,但还不算思想者。北京大学中文系教授陈晓明认为,柏杨的批评是“世俗批评”。他不同于大多数知识分子,不是在民族国家这个大层面上进行文化批判,而是在一个世俗社会,聚焦于老百姓的生活世界。

柏杨的文章里,关注的是吵、闹、脏、乱、不团结、窝里斗、热衷于谎言、不允许创造性思维、随地吐痰、闯红灯等现象。逢年过节请客送礼、居家伦常、长幼尊卑、邻里关系、社会规则、忠孝节义、宽容嫉妒、恩情仇恨,也是他经常批判的主题。

他期望中国人能摒弃陈规陋习,普遍拥有现代人的文明行为和公共道德,这种批评总让人读了过瘾而不解渴,抑或过于琐碎。

当然,这丝毫没有影响他的价值。作为一名探路者,他已经出色完成了自己的使命。

讲历史故事的他

中国落后,他批评中国的国民性,而国民性的塑造源于中国历史。这是柏杨的逻辑,所以他在晚年花了大量精力去写历史读物。

读史使人明智,柏杨对文化的思考,本就是来自于对历史的认知。

1920年,柏杨生于河南辉县。少时受继母虐待,17岁时离家出走。天津、沈阳、北京、济南、青岛、南京、上海、台湾,柏杨用双脚画出了一张“流浪地图”。

人生的磨练并未从此收场。1968年,因为一幅漫画,柏杨顶着莫须有的罪名,蹲进了台湾当局的监狱。在那里,陪伴他的是监狱图书馆里的那套《资治通鉴》。

十年牢狱生活,他蹲出了三部历史书稿:《中国历史年表》《中国历代帝王皇后公主世系录》《中国人史纲》。恢复自由之后,他依旧对《资治通鉴》心心念念,将这部400万字的文言文古籍,改写成了人人都能读懂的白话版。

历史本身就是最好的故事。可惜的是,即便在司马光那个时代,也没有几个人能耐着性子,看完卷帙浩繁的《资治通鉴》。

“让人人能读懂”,是个多么宏大的心愿。当年,司马光身在体制内,又有皇上圣旨加持,经费和人员充足,耗时19年才完成了《资治通鉴》。而柏杨是以一己之力和简陋的条件在从事翻译,抒发自己的史观。

从64岁译到73岁,虽没有在黑牢里那种“甲尽血出,和灰成字”的悲凄,但翻译《资治通鉴》十年,是柏杨的另一个“十年牢狱”。

他的妻子张香华女士回忆:“柏杨在着手翻译这部《资治通鉴》时,我们还没结婚,到他完成72册《柏杨版资治通鉴》时,我儿子中中已经上了小学。我记得,他一个字、一个字翻译,案牍劳形,翻书阅卷,真够壮烈。”

功夫没有白费。《柏杨版资治通鉴》面世后,便引起了轰动。据统计,早在2011年,这部巨著的发行量已超过1000万册。今年是柏杨诞辰100周年,人民文学出版社再版了《柏杨版资治通鉴》,可见它依旧有市场、有活力。

严格说来,这不是一部真正白话版的《资治通鉴》,柏杨也不是一个“老实”的翻译者。它的骨架是司马光的,但是血肉是柏杨的。柏杨以《资治通鉴》为本,进行再加工再创作,写出了浓郁的柏杨味道。

对此,柏杨并不回避。中国历史的长河壮阔曲折而浩浩荡荡,在改写的过程中,他“把记录的历史事件仔细过一遍”,用现代民主的思想来分析历史事件的起因与引发的后果,“注入我个人的观点”。

写小说十年,写杂文十年,坐牢十年,写历史读物十年。苦难没有让他停下手中的笔,而是加速了他的思考。

历史不是某个人的专利,柏杨当然有权利、有实力去读历史、讲历史。司马光当年写《资治通鉴》是给皇帝大臣看的,而柏杨改写这部白话版是写给今天的官员与老百姓看的。柏杨的心意,是“让他们看到什么是中华民族的正气,什么是封建专制的血腥镇压,以及奸恶之徒的诡诈与伪善,并让读者从中汲取历史教训与人生得益”。

《柏杨版资治通鉴》似乎叫《柏杨讲资治通鉴故事》更合适,专业人士可以从中轻易找出翻译错误、随意改动文字、杂糅史料、阐发不合理的现象。但是这部“柏杨讲通鉴”的市场魅力,依旧是巨大的。这意味着,新一代的学者、作家、翻译家们想超越柏杨,还有很长路要走。

做有尊严的中国人

别看一遍遍声嘶力竭地指责中国人的丑陋,柏杨的骨子里却是爱国的。

《中国人史纲》第一章,有段像诗一样的文字:“中国版图像一片和平宁静的海棠叶,台湾岛和海南岛,像镶在叶柄下方的两颗巨大珍珠,南中国海诸岛,则是无数散落在碧绿海水中的小的珍珠群。”这就是柏杨心中永远的家园印象。

“崇洋,但不媚外”,柏杨所欲也,他从不掩饰自己的“崇洋”。他直言,一说起别国的长处,就有人嚎叫说“崇洋媚外”。“事实上,美国、法国、英国、日本,他们有好的,我们就应该学;他们不好的,就不应该学,就是这么简单明了!”

他所谓的崇洋,是指吸收西方的先进科学技术以及西方文明进步的思想文化观念,这与鲁迅当年提倡的“拿来主义”是异名同质的。

柏杨说,如果希望像美国一样强大,我们就需要向美国人学习,美国值得我们学习的地方太多了。“美国当然不可能十全十美,因为世界上没有十全十美。但我们也应该庆幸美国不十全十美,假如美国是那样,他就僵化了。”

崇洋的目的,还是为了中国变得更好。柏杨认为受人尊重的前提,是拥有反省自己的能力,这是中华民族生存发展最大、最基本的要件。“怪来怪去都在怪别人,这个民族就没有救了。不但发生在我们民族身上,发生在任何民族身上,后果都一样。”

柏杨后来写文章一直强调中国人要讲尊严,他批评丑陋的中国人,前提是怀着“有尊严的中国人”的理想,这与今天讲的文化自信、民族自信如出一辙。

自信的前提是自强不息,更是自爱、自律。在陈晓明看来,道德品性、价值观、行为规范、公共道德意识等方面,中国人都应该有更高的期许,对自我有更高、更全面的塑造。“我们今天经常读一读柏杨先生的杂文,也是对我们的一个重新敲打。”

步入新世纪、新千年,柏杨不像原来那么热,甚至有些凉了、冷了,可他笔下“丑陋的中国人”依然还在。

中国人的钱包鼓起来了,物质带来的自信,使我们难免内心膨胀,似乎什么丑陋不丑陋早已是过去式。然而,物质的富足,并不意味着在文明上会相应进步多少。

揣着“买遍全球”的豪情壮志,多少人带着吵闹和不洁走过全世界;走遍中国的大城小镇,会碰到千篇一律的丑陋建筑和神情不安、内心焦虑的人群;闯红灯、随地吐痰、高价彩礼等陋习,不时还能见诸报端……这样的中国人,还算不上是“有尊严的中国人”,还不足以让地球村的其他伙伴们,打心底里尊重。

我们依旧需要反思。一个真正文明的民族,总要不断自我批评和自我完善,不管是穷是富。贫富不是文明的标准。大国要有大国的担当,大国公民也要有大国公民的做派,而这种改变首先要靠自省。

正如柏杨所期待的:“希望我们有充足的智能认清我们的缺点,产生思考的一代,能够有判断和辨别是非的能力,才能使我们的酱缸变淡、变薄,甚至变成一坛清水,或一片汪洋。”

在柏杨的书房,有个“297”的门牌号,那是他在牢中的编号。柏杨把写作的书房命名为“297”,意味着他把写作当成是一种苦修。

对“酱缸文化”的批判,对国民性的反思,又何尝不是每个现代人面临的漫漫苦修?