运河防务碑见证山东运河漕运

齐鲁晚报 2020年05月28日

□郑学富

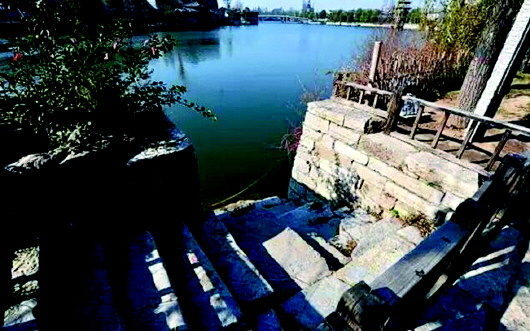

在京杭大运河台儿庄段的黄林庄,曾出土一通碑,名为“运河防务碑”。现此碑立于台儿庄运河南岸的运河公园内,并建有碑亭,外罩玻璃保护。从中可见证台儿庄在南北漕运中的重要地位。

京杭大运河全长1794公里,跨越了北京、天津、河北、山东、江苏、浙江四省二市,沟通了钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系。成为连接南北方的重要交通运输干线。京杭大运河原先不流经台儿庄,是从济宁沿南阳、独山、昭阳、微山南四湖之西侧,经徐州与黄河交汇,然后借不老河转入邳州,借徐州至淮安一段黄河行运。但黄河时常泛滥,导致漕运常常受阻,埋下了严重的安全隐患。

明隆庆三年(1569年),黄河在沛县决口,运河河道淤塞。都御史翁大立多次倡议开通泇河。万历二十一年(1593年),总河尚书舒应龙奉旨在微山湖东口向东开渠45里,引微山湖水,经彭河与泇河接通,可泄洪水,但是河道又窄又浅,不能行船。万历二十五年(1597年),总河刘东星沿其河道,开挖万庄、顿庄、侯迁等处,泇河开始疏通。万历二十八年(1600年),刘东星又将原河槽加宽加深,以求通航,但是因地下多砂礓,工程艰巨,未能如愿。次年,刘东星继续主持开浚,又在运河上修建巨梁石闸和德胜、万年、万家庄草闸。是年,京杭大运河改行台儿庄境内的运河河道,十分之三的漕船航行于泇河。但是,由于河道尚浅,大船难以通行。

明万历三十一年(1603年),黄河在沛县等地决口,“灌昭阳湖,入夏镇,横冲运道”。总河李化龙主张继续大开泇河。次年,由李化龙主持,自夏镇李家口引水,经南阳新河往东南沿彭河至韩庄湖口,东出经良城、万庄、台儿庄等地,下至邳州直河口,开浚260里,尽避黄河之险。并建有韩庄、德胜、张庄、万年、丁庙、顿庄、侯迁、台儿庄八座斗门式船闸。各闸开挖越河一道,以备泄洪和蓄水,利于通航。明万历三十三年(1605年),由总河曹时聘主持扫尾工程,至此新开泇河全线畅通,徐州至邳州段的“借黄行运”航道则逐步废弃。

京杭大运河上的粮船皆行于泇运河,每年通行船只达7700多艘,台儿庄运河成为当时关系国计民生的重要交通命脉。明朝河道总理于湛在《运河题铭》中说:“国家定鼎燕京,仰借东南朝税400万担,以资京师,为此漕渠一脉,为之咽喉。”足见台儿庄运河的历史地位和经济作用。

运河通航后,为台儿庄带来了发展机遇。运河之上百舸争流,舟楫如梭;台儿庄城内商贾云集,夜不罢市。台儿庄遂成为运河沿线的重要商业重镇,水旱码头,人口达到数万人。台儿庄从城西门至小南门,连绵建有十余处码头,成为兖州和徐州两府之间的一个大都会。《峄县志》说:“台庄濒运河,商贾辐辏,圜匮栉比,亦徐兖间一都会也。”又说:“台儿庄跨漕渠,当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,俗称‘天下第一庄’”。

我国漕运起源很早,秦汉就已有之。到了明代,运河漕运发展到一个新阶段。明成祖朱棣定都北京、重开会通河以后,依托京杭大运河将元代以来的海运改为漕运,在京杭大运河沿线设淮安、徐州、临清、德州等仓。各地将漕粮就近运交粮仓,然后由官军分段运送,由淮安至徐州,徐州至德州,德州至通州,节节运送,每年四次。这时征运漕粮的有南直隶、浙江、江西、湖广、河南和山东六省。其数额,宣德时最高达674万石,成化八年(1472年)始规定岁运400万石的常额。主要征自南直隶和浙江,约占全国漕粮的六成。除漕粮外,还有白粮,由苏州、松江、常州、嘉兴和湖州五府供纳,岁额21.4万石。均系当地出产的白熟粳糯米。漕粮为京、边(北边)军饷,白粮供宫廷、宗人府及京官禄粮。

明朝极为重视京杭大运河的南北运输,加强了漕运的组织与管理。在中央,初置京畿都漕运司,以漕运使主持。后来为强化沿线治安,废除漕运使,设置漕运府总兵官。景泰二年(1451年)始设漕运总督,与总兵官同理漕政。漕府领卫军十二总共12.76万人,运船1.17万只。在地方,以府佐、院道和科道官吏及县总书等掌管本地漕事。中央户部和漕府派出专门官员主持各地军、民粮船的监兑和押运事宜。州县以下由粮长负责征收和解运。粮长下设解户和运夫,专供运役。明代的漕运遂成定制,漕运支撑了国家财政收入半壁江山。

泇运河开通以后,促进了漕运的发展。但是沿线治安状况堪忧。从微山湖湖口至江苏骆马湖这段运河,由于地处鲁苏两省交界区域,行政管理交叉,一度盗匪横行猖獗,官船和商船经常被抢劫。为加强这段运河的管理,明万历三十三年(1605年),峄县设管河县丞一员,在台儿庄设闸官署。次年,扬州道在台儿庄设巡检司,领韩庄至邳州运河段260公里之河务,兼理地方治安。到了明朝末年,尽管崇祯皇帝很勤奋,但是“大厦将颠,非一木所支也。”各级官吏贪污腐败严重,漕运陋规甚多,各种税费多如牛毛,无疑加重了劳动人民的负担。船民不堪重负,以至于闹漕、哄漕、哄仓、抗粮事件层出不穷。

运河漕运伴随着明朝末年风雨飘摇而黯然无色。面对各地蜂拥而起、威胁皇位安稳的农民起义,明王朝已经无力镇压,更顾不上运河上的毛匪小盗了,所以在崇祯十二年(1639年)十二月,由钦差督漕御马监杨疏名报经朝廷批准,在运河漕运防务重地台儿庄立下一通“运河防务碑”,其主要目的是震慑运河沿线活动频繁的“土寇水贼”,以期扭转漕运治安混乱的局面。从此可见明王朝的财政捉襟见肘,入不敷出。

运河防务碑碑高2.68米,宽1.18米,厚0.35米。立于崇祯十二年(1639年)十二月,碑额雕龙,其中半个“聖”字清晰可辨。自唐开始,凡由皇帝下令或朝廷批准建立的碑、坊、庙、祠等,皆书“圣旨”于其上。内容为地方官吏呈朝廷奏疏及其批复,记录了在明末农民起义的影响下,沿河一带农民、船夫揭竿而起的情况,以及地方官吏采取的防备措施等内容。大意为:在京杭运河淮阳所属,大约南自清河县起北至台儿庄止的三百余里地域,尤其是黄河、骆马湖一带,“民穷盗起”,数以万计的“土寇水贼”布满河湖,昼夜活动,干扰过往官商市民,经常劫掠官银船只,对南北交通大动脉京杭大运河这一咽喉要道及过往船只的安全构成了极大的威胁。为保障连接南、北二京漕运的通畅,维系水路治安,建议朝廷尽快铲除漕河上的这一大隐患,允许建立行之有效的防御体系。可以在黄河、骆马湖一带运河沿岸修筑墩台,上架鸣钟报警,一台鸣钟,声闻左右,依次相鸣,众兵可以立至,联合抵御。

到目前为止,在京杭大运河沿线,尚没有发现第二个运河防务碑。可见,台儿庄在明朝已经是运河漕运的枢纽和货物集散地。运河防务碑也是京杭大运河上遗存的重要历史文物,为研究运河文化、漕运经济以及明朝末年的政治、经济、军事、吏治和社会现象,提供了不可多得的历史资料和佐证。

在京杭大运河台儿庄段的黄林庄,曾出土一通碑,名为“运河防务碑”。现此碑立于台儿庄运河南岸的运河公园内,并建有碑亭,外罩玻璃保护。从中可见证台儿庄在南北漕运中的重要地位。

京杭大运河全长1794公里,跨越了北京、天津、河北、山东、江苏、浙江四省二市,沟通了钱塘江、长江、淮河、黄河、海河五大水系。成为连接南北方的重要交通运输干线。京杭大运河原先不流经台儿庄,是从济宁沿南阳、独山、昭阳、微山南四湖之西侧,经徐州与黄河交汇,然后借不老河转入邳州,借徐州至淮安一段黄河行运。但黄河时常泛滥,导致漕运常常受阻,埋下了严重的安全隐患。

明隆庆三年(1569年),黄河在沛县决口,运河河道淤塞。都御史翁大立多次倡议开通泇河。万历二十一年(1593年),总河尚书舒应龙奉旨在微山湖东口向东开渠45里,引微山湖水,经彭河与泇河接通,可泄洪水,但是河道又窄又浅,不能行船。万历二十五年(1597年),总河刘东星沿其河道,开挖万庄、顿庄、侯迁等处,泇河开始疏通。万历二十八年(1600年),刘东星又将原河槽加宽加深,以求通航,但是因地下多砂礓,工程艰巨,未能如愿。次年,刘东星继续主持开浚,又在运河上修建巨梁石闸和德胜、万年、万家庄草闸。是年,京杭大运河改行台儿庄境内的运河河道,十分之三的漕船航行于泇河。但是,由于河道尚浅,大船难以通行。

明万历三十一年(1603年),黄河在沛县等地决口,“灌昭阳湖,入夏镇,横冲运道”。总河李化龙主张继续大开泇河。次年,由李化龙主持,自夏镇李家口引水,经南阳新河往东南沿彭河至韩庄湖口,东出经良城、万庄、台儿庄等地,下至邳州直河口,开浚260里,尽避黄河之险。并建有韩庄、德胜、张庄、万年、丁庙、顿庄、侯迁、台儿庄八座斗门式船闸。各闸开挖越河一道,以备泄洪和蓄水,利于通航。明万历三十三年(1605年),由总河曹时聘主持扫尾工程,至此新开泇河全线畅通,徐州至邳州段的“借黄行运”航道则逐步废弃。

京杭大运河上的粮船皆行于泇运河,每年通行船只达7700多艘,台儿庄运河成为当时关系国计民生的重要交通命脉。明朝河道总理于湛在《运河题铭》中说:“国家定鼎燕京,仰借东南朝税400万担,以资京师,为此漕渠一脉,为之咽喉。”足见台儿庄运河的历史地位和经济作用。

运河通航后,为台儿庄带来了发展机遇。运河之上百舸争流,舟楫如梭;台儿庄城内商贾云集,夜不罢市。台儿庄遂成为运河沿线的重要商业重镇,水旱码头,人口达到数万人。台儿庄从城西门至小南门,连绵建有十余处码头,成为兖州和徐州两府之间的一个大都会。《峄县志》说:“台庄濒运河,商贾辐辏,圜匮栉比,亦徐兖间一都会也。”又说:“台儿庄跨漕渠,当南北孔道,商旅所萃,居民饶给,村镇之大,甲于一邑,俗称‘天下第一庄’”。

我国漕运起源很早,秦汉就已有之。到了明代,运河漕运发展到一个新阶段。明成祖朱棣定都北京、重开会通河以后,依托京杭大运河将元代以来的海运改为漕运,在京杭大运河沿线设淮安、徐州、临清、德州等仓。各地将漕粮就近运交粮仓,然后由官军分段运送,由淮安至徐州,徐州至德州,德州至通州,节节运送,每年四次。这时征运漕粮的有南直隶、浙江、江西、湖广、河南和山东六省。其数额,宣德时最高达674万石,成化八年(1472年)始规定岁运400万石的常额。主要征自南直隶和浙江,约占全国漕粮的六成。除漕粮外,还有白粮,由苏州、松江、常州、嘉兴和湖州五府供纳,岁额21.4万石。均系当地出产的白熟粳糯米。漕粮为京、边(北边)军饷,白粮供宫廷、宗人府及京官禄粮。

明朝极为重视京杭大运河的南北运输,加强了漕运的组织与管理。在中央,初置京畿都漕运司,以漕运使主持。后来为强化沿线治安,废除漕运使,设置漕运府总兵官。景泰二年(1451年)始设漕运总督,与总兵官同理漕政。漕府领卫军十二总共12.76万人,运船1.17万只。在地方,以府佐、院道和科道官吏及县总书等掌管本地漕事。中央户部和漕府派出专门官员主持各地军、民粮船的监兑和押运事宜。州县以下由粮长负责征收和解运。粮长下设解户和运夫,专供运役。明代的漕运遂成定制,漕运支撑了国家财政收入半壁江山。

泇运河开通以后,促进了漕运的发展。但是沿线治安状况堪忧。从微山湖湖口至江苏骆马湖这段运河,由于地处鲁苏两省交界区域,行政管理交叉,一度盗匪横行猖獗,官船和商船经常被抢劫。为加强这段运河的管理,明万历三十三年(1605年),峄县设管河县丞一员,在台儿庄设闸官署。次年,扬州道在台儿庄设巡检司,领韩庄至邳州运河段260公里之河务,兼理地方治安。到了明朝末年,尽管崇祯皇帝很勤奋,但是“大厦将颠,非一木所支也。”各级官吏贪污腐败严重,漕运陋规甚多,各种税费多如牛毛,无疑加重了劳动人民的负担。船民不堪重负,以至于闹漕、哄漕、哄仓、抗粮事件层出不穷。

运河漕运伴随着明朝末年风雨飘摇而黯然无色。面对各地蜂拥而起、威胁皇位安稳的农民起义,明王朝已经无力镇压,更顾不上运河上的毛匪小盗了,所以在崇祯十二年(1639年)十二月,由钦差督漕御马监杨疏名报经朝廷批准,在运河漕运防务重地台儿庄立下一通“运河防务碑”,其主要目的是震慑运河沿线活动频繁的“土寇水贼”,以期扭转漕运治安混乱的局面。从此可见明王朝的财政捉襟见肘,入不敷出。

运河防务碑碑高2.68米,宽1.18米,厚0.35米。立于崇祯十二年(1639年)十二月,碑额雕龙,其中半个“聖”字清晰可辨。自唐开始,凡由皇帝下令或朝廷批准建立的碑、坊、庙、祠等,皆书“圣旨”于其上。内容为地方官吏呈朝廷奏疏及其批复,记录了在明末农民起义的影响下,沿河一带农民、船夫揭竿而起的情况,以及地方官吏采取的防备措施等内容。大意为:在京杭运河淮阳所属,大约南自清河县起北至台儿庄止的三百余里地域,尤其是黄河、骆马湖一带,“民穷盗起”,数以万计的“土寇水贼”布满河湖,昼夜活动,干扰过往官商市民,经常劫掠官银船只,对南北交通大动脉京杭大运河这一咽喉要道及过往船只的安全构成了极大的威胁。为保障连接南、北二京漕运的通畅,维系水路治安,建议朝廷尽快铲除漕河上的这一大隐患,允许建立行之有效的防御体系。可以在黄河、骆马湖一带运河沿岸修筑墩台,上架鸣钟报警,一台鸣钟,声闻左右,依次相鸣,众兵可以立至,联合抵御。

到目前为止,在京杭大运河沿线,尚没有发现第二个运河防务碑。可见,台儿庄在明朝已经是运河漕运的枢纽和货物集散地。运河防务碑也是京杭大运河上遗存的重要历史文物,为研究运河文化、漕运经济以及明朝末年的政治、经济、军事、吏治和社会现象,提供了不可多得的历史资料和佐证。