喜欢冬夜那份静寂

齐鲁晚报 2020年12月08日

□许志杰

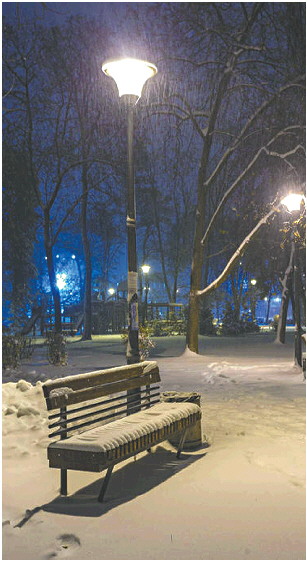

对于冬天的夜晚,似有一种很妙却也说不清楚的那种感觉。几年前写过一篇小文,题目叫《冬天的月夜》,回记有些刺骨的风,呼啸着从北往南使劲刮,吹得那层薄薄的窗户纸猎猎作响,风再加一把劲儿,就会把窗户纸撕得七零八落。就在这时候,透过窗户的一个小孔,看到一轮明月悄悄爬上树梢,一会儿便来到头顶,周围布着无数闪烁的星,眨巴着明亮的眼睛,静静地望着我。村边铁路上驶过一列鸣着汽笛的火车,将夜空划破,呼啸而去,也带着我的梦想奔向远方。那是我父亲开着的火车,到了村头他就会长鸣三声汽笛,告诉家人,他回来了,然后我们就放心地入睡,等待着父亲天亮时回家。

这都是我小时候的真实景致,长大后经常萦绕脑间的幻觉和想象。虽然村边的铁路早在1983年就已经拆除,父亲早已退休,离开了他心爱的火车头,然而,喜欢冬天更喜欢冬夜的那份静寂却是永久的,甚至认为越冷越容易进入自己喜欢的意境,大地会更加静美,由远而近的火车轰鸣声和汽笛声更加嘹亮悦耳。其实,像父亲的火车那样穿过寒夜轰鸣而去令我兴奋的夜晚,一个冬天也就几次,更多的记忆还是渤海湾畔昌潍平原的寒冷、漫天飞雪、白茫茫的村庄,踏着漫过脚腕的雪地去8里外的学校上学。可我就是断不了对冬夜的情愫,以至今时每到冬天就去寻觅、幻想小时候的冬夜。晚上睡觉之前,把床头的灯打开,将要读的书放置枕头边,铺好被窝,然后带着一种美滋滋的向往去洗脸刷牙,意念中只有这样才是冬天的夜晚。洗涮完毕,来到床前拿起书掀起被窝躺下的那一瞬,奇妙得很。暖暖地裹在被窝里,仔细品读书中一字一句,读到会心处微微一笑,读到要紧处用红笔轻轻画上一道曲线,读到眼都睁不开了还不愿放下书去睡。读书的乐趣唯有此时最入心,实在不愿轻易放过。

想想还是因为过去家里家外太冷,养成的一种对被窝里的温暖小环境的向往和寻求庇护的弱势心理。那时候,父亲在青岛机务段开火车,胶济铁路上来回套跑,一个月回家不过两三趟。爷爷在张店机务段开火车,和奶奶一起住在张店,一年回家一两次。平时家里就只有母亲和因病卧炕八年的曾祖母带着我们兄妹,对外有一种很警觉的防御和敏感,每天天擦黑母亲就把孩子们叫回家,关上大门。吃过饭,一家人坐在烧得很热的炕头上,说说话,算着父亲是哪天哪列火车回来,然后就各自回屋睡觉。

即便如此防范,我们家院子里的生产队粮食仓库还是发生了一次被盗事件。我们家是一个很大的四合院,后来成立生产队,北屋八间正房的三间被征用为粮库。说是粮库,其实那时候的生产队也没有多少粮食可存,就是储备次年的粮种,像麦子、玉米、大豆、高粱,以及不多的生产队备用粮食。春天开粮库的时候,我曾经跟着进去看过,好像也就三四个大瓮,分别装着一点粮食,还放着几样公用的生产工具。甚至,里边的老鼠洞比盛粮食的瓮还多。粮库被盗的那天晚上,风很大,几乎刮了一整夜。母亲说听到了一些异样的动静,起来看了好几次没发现什么,家里养的狗也没动静。早晨下了一层薄薄的小雪,母亲去扫雪时发现粮库被人打开了,当时是半掩着门,她立即去生产队报告了情况。然后是公安人员来了,查了半天也没结果,最后不了了之,成了一桩至今没有结案的无头案。后来母亲经常提起此事,她一直纳闷,粮库有两把锁,钥匙不是一个人拿着,怎么会同时开了门,把生产队留下的上百斤储备麦子偷走呢?

自那以后,每到冬天的夜晚,母亲关门的时间更早,还在大门里面顶了一根很粗的木头棍。的确,由于母亲严加防范,生产队的粮库再也没被偷过。几年后生产队在外边新建了圆形的粮仓,房子物归原主,父亲主持将其改造成了哥哥的婚房。

在冬天静寂的夜里还发生过一件令我记忆颇深的故事,因为故事的主角是我。父亲对我和哥要求一直很高。因为“文革”和家庭出身的原因,哥初中毕业未能再读高中,但凭着之前的刻苦训练和天赋,在写字画画方面很有成就,并凭此脱颖而出,被破格征调到文化部门供职,虽非正式国家干部,却解决了工作和吃饭问题,父母很满意。这些成绩的取得都是哥听从父亲的调遣,一板一眼按时完成作业的结果。我有些异类,知道父亲不是天天休班回家,对父亲布置的事儿总是算着日子应付了事。有一次演砸了,父亲提前一天休班,回家第一件事就是问我写完大仿没有,惊慌失措之下我脱口而出说写了。本想父亲问过就算了,不承想晚饭后父亲要亲自检查作业。谎言被戳破,父亲勃然大怒,立即对我进行了有史以来最为严厉的体罚。回头去想,日后我的毛笔字还算成型,多亏父亲采取的手段有效,此后我再未敢造次,一笔一画,按时完成父亲布置的写大仿作业。这事被我常挂在嘴上与父亲开玩笑,父亲从未当面表示过一丝的不妥,只是跟母亲说我还挺长记性,算是一种表扬方式吧。这是父亲的性格。

喜欢冬夜那份静寂,不仅有这些故事可以沉浸,我还裹在暖和的被窝里偷着看了不少父亲的藏书,包括《红楼梦》这样的“儿童不宜”,以及《三国演义》《西游记》等名著。这样的冬夜成了我看书最有效果的时段。庚子冬天,已看了几本好书,既有学者刘梦溪先生关于史学家陈寅恪的多种论著,又有师从钱穆先生,在齐鲁大学国学研究所成长起来的著名史学家严耕望的《治史三书》,以及国学大师饶宗颐的几本大作,如《文化之旅》《师道师说——饶宗颐卷》。不看先生的书不知道,原来刘梦溪、严耕望、饶宗颐这些著作等身的学者,不仅博通、专精,且有着极好的优美的文笔,遥远的历史、人物、文化,或生疏或生涩或拗口,在他们的笔下山花烂漫,全是故事,朗朗上口,所有词句都用得不偏不倚。

刘梦溪先生在《陈宝箴与湖南新政》一书中梳理了梁启超论读书的片段,“非读万国之书,则不能通一国之书”。梁氏硕学大儒,要求甚高,虽然不能遍览万国之书,却不能不通一国之书。中国之书典籍浩繁,遨游书海必择其最有效之捷径,启超先生认为“或读全书,或书择其篇焉,或读全篇,或篇择其句焉,专求其有关于圣教、有切入时局者,而杂引外事,旁搜新意以发明之”。能读全书的不舍一页,不能读全书的就择其一篇去读,读深读透,连一篇也读不下来的就择其一句,烂熟于心,信手拈来,可用可行。启超先生的读书法最适于冬夜里以慢慢享受的方式读书时用,一本书既可以一夜粗略翻过,也可以慢慢品读,上色入味。

入冬便盼着下雪。小雪节气的那晚,早早进了被窝,灯下读书。是夜,我读《刘禹锡诗文选著》,是父亲读过的一本1975年出版的旧书。扉页有父亲的手迹:“远富近贫,以礼相交天下少;疏亲慢友,因财而散世间多。”核对了一下资料,这是一个叫鄂比的人送给他的好朋友曹雪芹的一副对联,不知道当时父亲为什么要抄这副对联于其上。掩卷而思,好似又听见了村边三声火车汽笛声,那是我父亲开着的火车……喜欢冬夜那份静寂,因为这个时候能听见父亲开的火车从耳边驶过。只是现在的冬夜已经没有小时候那样静寂了,很多声音有些走形,很多映像开始模糊。看到刘禹锡诗言:“君看渡口淘沙处,渡却人间多少人。”恰如其分。

对于冬天的夜晚,似有一种很妙却也说不清楚的那种感觉。几年前写过一篇小文,题目叫《冬天的月夜》,回记有些刺骨的风,呼啸着从北往南使劲刮,吹得那层薄薄的窗户纸猎猎作响,风再加一把劲儿,就会把窗户纸撕得七零八落。就在这时候,透过窗户的一个小孔,看到一轮明月悄悄爬上树梢,一会儿便来到头顶,周围布着无数闪烁的星,眨巴着明亮的眼睛,静静地望着我。村边铁路上驶过一列鸣着汽笛的火车,将夜空划破,呼啸而去,也带着我的梦想奔向远方。那是我父亲开着的火车,到了村头他就会长鸣三声汽笛,告诉家人,他回来了,然后我们就放心地入睡,等待着父亲天亮时回家。

这都是我小时候的真实景致,长大后经常萦绕脑间的幻觉和想象。虽然村边的铁路早在1983年就已经拆除,父亲早已退休,离开了他心爱的火车头,然而,喜欢冬天更喜欢冬夜的那份静寂却是永久的,甚至认为越冷越容易进入自己喜欢的意境,大地会更加静美,由远而近的火车轰鸣声和汽笛声更加嘹亮悦耳。其实,像父亲的火车那样穿过寒夜轰鸣而去令我兴奋的夜晚,一个冬天也就几次,更多的记忆还是渤海湾畔昌潍平原的寒冷、漫天飞雪、白茫茫的村庄,踏着漫过脚腕的雪地去8里外的学校上学。可我就是断不了对冬夜的情愫,以至今时每到冬天就去寻觅、幻想小时候的冬夜。晚上睡觉之前,把床头的灯打开,将要读的书放置枕头边,铺好被窝,然后带着一种美滋滋的向往去洗脸刷牙,意念中只有这样才是冬天的夜晚。洗涮完毕,来到床前拿起书掀起被窝躺下的那一瞬,奇妙得很。暖暖地裹在被窝里,仔细品读书中一字一句,读到会心处微微一笑,读到要紧处用红笔轻轻画上一道曲线,读到眼都睁不开了还不愿放下书去睡。读书的乐趣唯有此时最入心,实在不愿轻易放过。

想想还是因为过去家里家外太冷,养成的一种对被窝里的温暖小环境的向往和寻求庇护的弱势心理。那时候,父亲在青岛机务段开火车,胶济铁路上来回套跑,一个月回家不过两三趟。爷爷在张店机务段开火车,和奶奶一起住在张店,一年回家一两次。平时家里就只有母亲和因病卧炕八年的曾祖母带着我们兄妹,对外有一种很警觉的防御和敏感,每天天擦黑母亲就把孩子们叫回家,关上大门。吃过饭,一家人坐在烧得很热的炕头上,说说话,算着父亲是哪天哪列火车回来,然后就各自回屋睡觉。

即便如此防范,我们家院子里的生产队粮食仓库还是发生了一次被盗事件。我们家是一个很大的四合院,后来成立生产队,北屋八间正房的三间被征用为粮库。说是粮库,其实那时候的生产队也没有多少粮食可存,就是储备次年的粮种,像麦子、玉米、大豆、高粱,以及不多的生产队备用粮食。春天开粮库的时候,我曾经跟着进去看过,好像也就三四个大瓮,分别装着一点粮食,还放着几样公用的生产工具。甚至,里边的老鼠洞比盛粮食的瓮还多。粮库被盗的那天晚上,风很大,几乎刮了一整夜。母亲说听到了一些异样的动静,起来看了好几次没发现什么,家里养的狗也没动静。早晨下了一层薄薄的小雪,母亲去扫雪时发现粮库被人打开了,当时是半掩着门,她立即去生产队报告了情况。然后是公安人员来了,查了半天也没结果,最后不了了之,成了一桩至今没有结案的无头案。后来母亲经常提起此事,她一直纳闷,粮库有两把锁,钥匙不是一个人拿着,怎么会同时开了门,把生产队留下的上百斤储备麦子偷走呢?

自那以后,每到冬天的夜晚,母亲关门的时间更早,还在大门里面顶了一根很粗的木头棍。的确,由于母亲严加防范,生产队的粮库再也没被偷过。几年后生产队在外边新建了圆形的粮仓,房子物归原主,父亲主持将其改造成了哥哥的婚房。

在冬天静寂的夜里还发生过一件令我记忆颇深的故事,因为故事的主角是我。父亲对我和哥要求一直很高。因为“文革”和家庭出身的原因,哥初中毕业未能再读高中,但凭着之前的刻苦训练和天赋,在写字画画方面很有成就,并凭此脱颖而出,被破格征调到文化部门供职,虽非正式国家干部,却解决了工作和吃饭问题,父母很满意。这些成绩的取得都是哥听从父亲的调遣,一板一眼按时完成作业的结果。我有些异类,知道父亲不是天天休班回家,对父亲布置的事儿总是算着日子应付了事。有一次演砸了,父亲提前一天休班,回家第一件事就是问我写完大仿没有,惊慌失措之下我脱口而出说写了。本想父亲问过就算了,不承想晚饭后父亲要亲自检查作业。谎言被戳破,父亲勃然大怒,立即对我进行了有史以来最为严厉的体罚。回头去想,日后我的毛笔字还算成型,多亏父亲采取的手段有效,此后我再未敢造次,一笔一画,按时完成父亲布置的写大仿作业。这事被我常挂在嘴上与父亲开玩笑,父亲从未当面表示过一丝的不妥,只是跟母亲说我还挺长记性,算是一种表扬方式吧。这是父亲的性格。

喜欢冬夜那份静寂,不仅有这些故事可以沉浸,我还裹在暖和的被窝里偷着看了不少父亲的藏书,包括《红楼梦》这样的“儿童不宜”,以及《三国演义》《西游记》等名著。这样的冬夜成了我看书最有效果的时段。庚子冬天,已看了几本好书,既有学者刘梦溪先生关于史学家陈寅恪的多种论著,又有师从钱穆先生,在齐鲁大学国学研究所成长起来的著名史学家严耕望的《治史三书》,以及国学大师饶宗颐的几本大作,如《文化之旅》《师道师说——饶宗颐卷》。不看先生的书不知道,原来刘梦溪、严耕望、饶宗颐这些著作等身的学者,不仅博通、专精,且有着极好的优美的文笔,遥远的历史、人物、文化,或生疏或生涩或拗口,在他们的笔下山花烂漫,全是故事,朗朗上口,所有词句都用得不偏不倚。

刘梦溪先生在《陈宝箴与湖南新政》一书中梳理了梁启超论读书的片段,“非读万国之书,则不能通一国之书”。梁氏硕学大儒,要求甚高,虽然不能遍览万国之书,却不能不通一国之书。中国之书典籍浩繁,遨游书海必择其最有效之捷径,启超先生认为“或读全书,或书择其篇焉,或读全篇,或篇择其句焉,专求其有关于圣教、有切入时局者,而杂引外事,旁搜新意以发明之”。能读全书的不舍一页,不能读全书的就择其一篇去读,读深读透,连一篇也读不下来的就择其一句,烂熟于心,信手拈来,可用可行。启超先生的读书法最适于冬夜里以慢慢享受的方式读书时用,一本书既可以一夜粗略翻过,也可以慢慢品读,上色入味。

入冬便盼着下雪。小雪节气的那晚,早早进了被窝,灯下读书。是夜,我读《刘禹锡诗文选著》,是父亲读过的一本1975年出版的旧书。扉页有父亲的手迹:“远富近贫,以礼相交天下少;疏亲慢友,因财而散世间多。”核对了一下资料,这是一个叫鄂比的人送给他的好朋友曹雪芹的一副对联,不知道当时父亲为什么要抄这副对联于其上。掩卷而思,好似又听见了村边三声火车汽笛声,那是我父亲开着的火车……喜欢冬夜那份静寂,因为这个时候能听见父亲开的火车从耳边驶过。只是现在的冬夜已经没有小时候那样静寂了,很多声音有些走形,很多映像开始模糊。看到刘禹锡诗言:“君看渡口淘沙处,渡却人间多少人。”恰如其分。