“莓”好生活

齐鲁晚报 2021年01月31日

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 张中

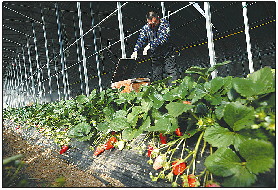

周末的核桃缘家庭农场,冬日暖阳下,前来采摘的人们络绎不绝,尽享春节前的闲暇时光。

草莓大棚前,农场的主人——黄国胜,这个穿着大棉袄的黑壮汉子对记者侃侃而谈,什么土地酸碱平衡啦,什么精细的田间管理啦,如数家珍,他甚至毫不隐瞒自己的“独家秘笈”,俨然一位精于种植的行家里手,一位地地道道的农民。

其实不然,他真真切切是一个“城里人”。

正是这个城里人,9年了,在济南盛产草莓的历城区董家镇邢家洼村,与妻子刘衍芬一起,经营着40亩农场,其中的20亩是11个设施大棚,仅草莓大棚就有13亩,其余空地种有500多棵食用、文玩核桃,还有大量葫芦。

黄国胜说,对土地的眷恋,源自父亲。

上世纪八十年代,国胜父亲离休后,开了一片荒地,养了几百只鸡、几百只鸭,国胜工余常帮父亲开开荒、喂喂鸡鸭,时间长了就特别喜欢。后来干工程的时候,国胜自己也包了一块地,弄了一个大棚,还砌了几个鱼池,工程之余权当消遣。

2013年,他经营的公司越来越困难,他就把精力和资金全部用在这块地上。2014年,渐成规模的小农场因济南新东站建设征用,只好搬迁。2015年,因妻子曾经在农科院上班,他们正式转到农业,流转了现在的园区。2017年,他们卖掉了在市区的唯一住宅,将资金全部投入到家庭农场的建设中,用妻子刘衍芬的话讲,他们从“山寨”农民变成了真正的农民。这个在别人眼里的家庭农场,在他们心中就是自己的家。

许多人来到农场采摘,面对绿油油新鲜的果蔬,既赞许又羡慕。刘衍芬说,农场生活远不是人们想像和看到的这般浪漫,更多的是孤独和坚守。

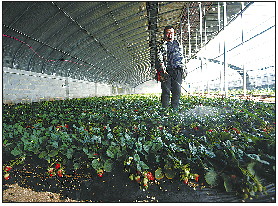

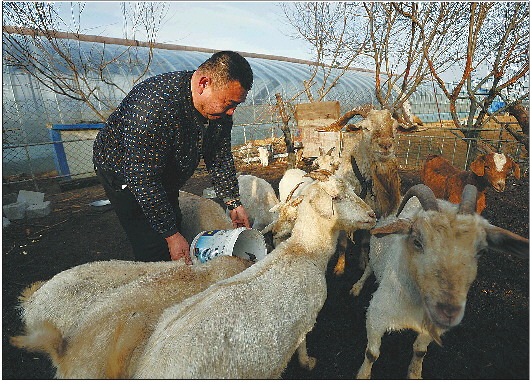

农场秋冬季种草莓,夏秋季种西瓜,再加上文玩核桃和葫芦,平时空闲还要喂鸡鸭鹅羊,每天忙得脚不沾地,国胜说,一年365天,他们要干366天。去年疫情期间,整整45天,没人帮忙,就夫妻两人忙活这11个大棚,每天要干18个小时。疫情之后也只是增加了一个长期工帮忙,只有遇到采摘等急活才找村里的人帮忙。

意外总是不期而至。半月前,济南低温创纪录,农场也达到了零下23摄氏度,夫妻俩3天4夜没合眼,为了保温保苗,他们在唯一的一个半联动棚里用30千瓦的加热器,一天持续加热14个小时以上,才能保一亩多点的地,而这个加热器一小时用电30度,4天电费达2000元。其余大棚用加热灯,每个灯275瓦,一个大棚就用五六十个,还要每天点两次机制木炭,每次五十斤,几个棚一天就几百箱。

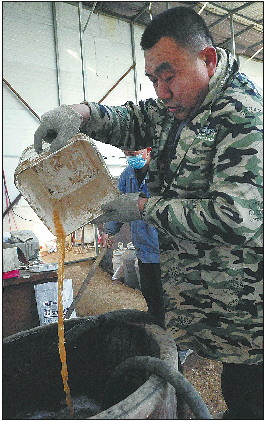

经营家庭农场,其中的辛苦,无以言说。国胜说,这些还都不是问题,最关键的是如何提升产品的品质。就拿草莓来说,为了增加和调整土壤的有机质,他用的底肥都是熟腐的农家肥和大豆水,后期还添加鱼蛋白进行滴灌。大规模种植不可能避免病虫害,他就大量地喷施充灌复合益生菌,并用自制的草莓酵素加以预防。即使真有了病虫害,他也是用生物类低毒的杀虫剂防治,不会对大棚内的蜜蜂造成丝毫伤害。日常管理外,他还要添加氮、磷、钾等大量元素,以及铜、铁、锌、硫、硼、硅等微量元素。国胜说,只有科学种植,才能培育出国际标准的草莓香甜味。

如今,他们已申请了自己的农产品商标“核桃觅”,并通过朋友圈、微信群建立了自己的网店。国胜说,利用新的营销方式,他不仅要让白宝石、圣雪、甜宝等草莓远销全国各地,更要通过高标准的产品,将自己做“农民”的快乐分享给更多的人。

记者 张中

周末的核桃缘家庭农场,冬日暖阳下,前来采摘的人们络绎不绝,尽享春节前的闲暇时光。

草莓大棚前,农场的主人——黄国胜,这个穿着大棉袄的黑壮汉子对记者侃侃而谈,什么土地酸碱平衡啦,什么精细的田间管理啦,如数家珍,他甚至毫不隐瞒自己的“独家秘笈”,俨然一位精于种植的行家里手,一位地地道道的农民。

其实不然,他真真切切是一个“城里人”。

正是这个城里人,9年了,在济南盛产草莓的历城区董家镇邢家洼村,与妻子刘衍芬一起,经营着40亩农场,其中的20亩是11个设施大棚,仅草莓大棚就有13亩,其余空地种有500多棵食用、文玩核桃,还有大量葫芦。

黄国胜说,对土地的眷恋,源自父亲。

上世纪八十年代,国胜父亲离休后,开了一片荒地,养了几百只鸡、几百只鸭,国胜工余常帮父亲开开荒、喂喂鸡鸭,时间长了就特别喜欢。后来干工程的时候,国胜自己也包了一块地,弄了一个大棚,还砌了几个鱼池,工程之余权当消遣。

2013年,他经营的公司越来越困难,他就把精力和资金全部用在这块地上。2014年,渐成规模的小农场因济南新东站建设征用,只好搬迁。2015年,因妻子曾经在农科院上班,他们正式转到农业,流转了现在的园区。2017年,他们卖掉了在市区的唯一住宅,将资金全部投入到家庭农场的建设中,用妻子刘衍芬的话讲,他们从“山寨”农民变成了真正的农民。这个在别人眼里的家庭农场,在他们心中就是自己的家。

许多人来到农场采摘,面对绿油油新鲜的果蔬,既赞许又羡慕。刘衍芬说,农场生活远不是人们想像和看到的这般浪漫,更多的是孤独和坚守。

农场秋冬季种草莓,夏秋季种西瓜,再加上文玩核桃和葫芦,平时空闲还要喂鸡鸭鹅羊,每天忙得脚不沾地,国胜说,一年365天,他们要干366天。去年疫情期间,整整45天,没人帮忙,就夫妻两人忙活这11个大棚,每天要干18个小时。疫情之后也只是增加了一个长期工帮忙,只有遇到采摘等急活才找村里的人帮忙。

意外总是不期而至。半月前,济南低温创纪录,农场也达到了零下23摄氏度,夫妻俩3天4夜没合眼,为了保温保苗,他们在唯一的一个半联动棚里用30千瓦的加热器,一天持续加热14个小时以上,才能保一亩多点的地,而这个加热器一小时用电30度,4天电费达2000元。其余大棚用加热灯,每个灯275瓦,一个大棚就用五六十个,还要每天点两次机制木炭,每次五十斤,几个棚一天就几百箱。

经营家庭农场,其中的辛苦,无以言说。国胜说,这些还都不是问题,最关键的是如何提升产品的品质。就拿草莓来说,为了增加和调整土壤的有机质,他用的底肥都是熟腐的农家肥和大豆水,后期还添加鱼蛋白进行滴灌。大规模种植不可能避免病虫害,他就大量地喷施充灌复合益生菌,并用自制的草莓酵素加以预防。即使真有了病虫害,他也是用生物类低毒的杀虫剂防治,不会对大棚内的蜜蜂造成丝毫伤害。日常管理外,他还要添加氮、磷、钾等大量元素,以及铜、铁、锌、硫、硼、硅等微量元素。国胜说,只有科学种植,才能培育出国际标准的草莓香甜味。

如今,他们已申请了自己的农产品商标“核桃觅”,并通过朋友圈、微信群建立了自己的网店。国胜说,利用新的营销方式,他不仅要让白宝石、圣雪、甜宝等草莓远销全国各地,更要通过高标准的产品,将自己做“农民”的快乐分享给更多的人。