荆轲刺秦王失败,埋下亡秦伏笔

齐鲁晚报 2021年02月21日

□云韶

近日,陕西省考古研究院的考古工作者,在秦咸阳城遗址内发现大量宫殿官署区的遗址,面积约达500万平方公尺。荆轲刺秦王的发生地,正是在这片遗址区东部的政务大殿。

提起“荆轲刺秦王”这个故事,大家并不陌生。不过,现在讲述这个故事,多从文学的角度进行解读,很少将其放在“秦统一六国”的历史大背景下进行分析。实际上,正是荆轲刺秦王的举动,为秦王朝二世而亡埋下了伏笔。

荆轲刺秦王,发生在秦王嬴政继位的第二十年。虽然事情发生在这一年,但是嬴政和燕太子姬丹之间的矛盾,却在数年前便已埋下。

让我们把时光倒退到战国末年。当时的诸侯国,为了保障自身的安全,大多采用“易子为质”的政策。当时的赵国都城邯郸,便云集了很多国家的公子王族,这其中便有嬴政的父亲嬴异人。

嬴异人虽然是秦孝文王的儿子,但是并不受父亲待见。更让嬴异人难受的是,此时秦赵之间的矛盾已经不可调和。长平一战,秦将白起坑杀了赵人四十万,赵国几乎因此亡国。在这种情况下,嬴异人的处境可想而知,羞辱与訾骂,对于这位流落他国的王子来说,已经成为了家常便饭。

父亲如此境遇,儿子也好不到哪里去。嬴政自出生之后,便生活在一个水深火热的环境中,周围全是敌视的目光,耳边都是侮辱的话语,什么他不是嬴异人的儿子啊,他母亲赵姬是人尽可夫的贱婢啊,比比皆是。用现在的话来说,嬴政在邯郸遭遇了“社会性死亡”。

就是在这种情况下,姬丹走进了嬴政的视野。姬丹虽然贵为燕国太子。但是此时的燕国,早已没有了连下强齐七十余城的气势。乐毅的含恨出走,齐国的绝地反击,让燕国迅速从强国行列滑落。没有强大的国家实力做后盾,姬丹也成为了其他国家王族戏弄的对象。

同样的经历,让嬴政和姬丹走到了一起。被命运戏弄的两人,很快便产生了友谊,成为了彼此的依靠。从此,赵国都城少了两个可怜人,邯郸墙头多了一对好朋友。或许数十年后,姬丹在易水边,送荆轲赴秦时,会想到他和嬴政在邯郸街头玩耍的场景。可能,姬丹也会叹息,如果时间能在这一刻暂停该多好啊,这样的话,不分你我的两兄弟,就不会兵戎相见了。

可是,时间总是这样的无情。在嬴政十岁那年,秦国传来了一则消息,他的曾祖秦昭襄王和祖父秦孝文王,在一年之内接连去世。嬴政的父亲嬴异人在吕不韦的帮助下,登上了秦国王位。嬴政如今也是秦国的太子了。嬴政身份的转变,让赵国上下都感到惊恐,他们敢戏谑燕国的太子,却不敢凌辱大秦的储君。很快,赵国的国君便为赵姬和嬴政整理好了行装,把他们送回到了咸阳。嬴政和姬丹,也就此天涯两隔。

两人再一次见面,是在十八年后的咸阳。燕太子姬丹奉命来到秦国做质子,而嬴政此时已经成为了令六国胆寒的秦王。身份的变化,让两人之间的友情变了味。从史书上来看,双方这一次见面的经过并不愉快。至于原因,无论是《史记》,还是《战国策》都没有明说。这给了后人想象的空间。有人认为姬丹凭借少时与秦王的关系自傲,引起了嬴政的不满,还有人认为嬴政就是这个德行,《史记》中不是说他“刻薄少恩”吗,这样的人怎会认识到朋友的可贵?

事实上,前不久《国家宝藏》栏目,曾对两人交恶原因进行了解释,笔者觉得较符合历史事实。姬丹赴秦,是希望嬴政看在朋友的面上,放弃对燕国的征讨,而嬴政的梦想则是“吞二周而亡诸侯”,友情在这个目标前,不值一提。志向的不同,导致两人最终分道扬镳。此后,姬丹逃回了燕国,开始忧虑国家的前途,时时在家哀叹,也是此说的一个证明。

姬丹回国不久,便开始思考救国计划。公元前227年,秦国灭掉韩国、赵国之后兵临燕国,姬丹通过老臣田光,结识了刺客荆轲。一个刺秦的计划,就此在姬丹脑中形成。

刺客,是春秋战国时期的一个职业。刺客行刺目的往往以图在短时间内,让目标人物及其相关事物遭受致命打击。《史记》中的《刺客列传》为中国最早的刺客传记体史料,其中以“士为知己者死”作信条的“四大刺客”最为闻名,荆轲便是其中之一。

姬丹的计划其实并不复杂,就是让荆轲效仿“曹沫劫持齐桓公”故事,逼迫秦王嬴政立下永不侵伐山东六国的誓言,并返还侵占六国的土地。荆轲经过考虑,接受了姬丹的计划,不过,他也提出了自己的要求,姬丹需要给他燕国督亢地区的地图和樊於期的人头,作为取信秦王的信物。

督亢地区,今保定高碑店一带,当时是燕国重要的农业生产区。秦国对督亢地区的垂涎,天下皆知。将这里的地图奉上,必能取信于嬴政。姬丹很爽快地便把地图交给了荆轲。至于樊於期的头,姬丹有些犹豫。历史上对樊於期的介绍并不多,只知道这个人原本是秦国的将领,在攻打赵国的时候,没有取胜,因害怕秦王责罚,投靠到了燕国。姬丹对樊於期很是器重。特别是,此时秦兵已经兵临城下,为了刺秦而杀掉这员大将,姬丹着实于心不忍。

看到姬丹如此不痛快,荆轲私下里去找到了樊於期,向其陈说了其中的厉害。樊於期也明白,自己不死,荆轲就很难接近秦王,无法接近秦王,就没有办法完成姬丹的大业,自己报仇的愿望更是无从谈起。因此,樊於期慨然赴死,让荆轲拿着自己的人头作为觐见秦王的礼物。

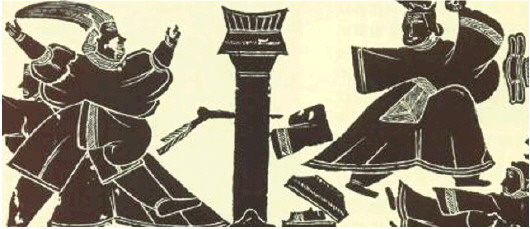

接下来的情节,大家都耳熟能详了。姬丹给荆轲配备了一个助手秦舞阳,并身着素袍在易水边送荆轲出发。面对滔滔的河水,迎着凛冽的寒风,荆轲唱起那首流传千古的歌谣,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。到了秦国,荆轲图穷匕见,勇往直前,将秦王追得若丧家之犬。后来,荆轲被秦兵困住,仍骂声不绝,最终慷慨赴义,留下了一首英雄的赞歌。

荆轲行刺失败,加速了燕国灭亡的脚步。很快,秦将王翦攻破了燕国都城蓟城,姬丹向辽东逃窜,最终殒命他乡。燕国,就此在历史上消失。

荆轲虽死,但是他的精神没有消亡。荆轲生前有个好朋友叫做高渐离,他是一个杀狗的屠夫,善于击筑,天下知名。荆轲死后,嬴政下令追捕他的朋友,高渐离虽然隐姓埋名,但是仍被秦兵捕获。嬴政爱惜他击筑技术了得,赦免了他的死罪,将他眼睛熏瞎之后,命他在自己身边击筑。高渐离心中虽然不愿,但是觉得这是一个给好朋友报仇的机会,因此便接受了失明之苦。高渐离的技术果然很了得,很快便取得了嬴政的信任。借着这个机会,高渐离便把铅放进筑中,再进宫击筑靠近时,举筑撞击嬴政,可惜没有击中。于是嬴政就杀了高渐离。

这件事情,对嬴政打击很大,《史记·刺客列传》中记载,他自此“终身不复近诸侯之人”。要知道,秦国之所以能够一扫六合,就是因为秉持着“泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德”的政策。东方六国之人,本就因亡国怨恨秦国,此时又因荆轲、高渐离之事被人为疏远,对秦王朝的离心力大大增强。对东方六国人才的排斥,也让秦王朝吃尽了苦头,不仅失去了锐气和进取之心,更是让政敌们羽翼越来越丰满。从这个角度而言,荆轲刺秦的行动虽然失败了,但是他用自己的生命敲响了秦朝灭亡的丧钟。

近日,陕西省考古研究院的考古工作者,在秦咸阳城遗址内发现大量宫殿官署区的遗址,面积约达500万平方公尺。荆轲刺秦王的发生地,正是在这片遗址区东部的政务大殿。

提起“荆轲刺秦王”这个故事,大家并不陌生。不过,现在讲述这个故事,多从文学的角度进行解读,很少将其放在“秦统一六国”的历史大背景下进行分析。实际上,正是荆轲刺秦王的举动,为秦王朝二世而亡埋下了伏笔。

荆轲刺秦王,发生在秦王嬴政继位的第二十年。虽然事情发生在这一年,但是嬴政和燕太子姬丹之间的矛盾,却在数年前便已埋下。

让我们把时光倒退到战国末年。当时的诸侯国,为了保障自身的安全,大多采用“易子为质”的政策。当时的赵国都城邯郸,便云集了很多国家的公子王族,这其中便有嬴政的父亲嬴异人。

嬴异人虽然是秦孝文王的儿子,但是并不受父亲待见。更让嬴异人难受的是,此时秦赵之间的矛盾已经不可调和。长平一战,秦将白起坑杀了赵人四十万,赵国几乎因此亡国。在这种情况下,嬴异人的处境可想而知,羞辱与訾骂,对于这位流落他国的王子来说,已经成为了家常便饭。

父亲如此境遇,儿子也好不到哪里去。嬴政自出生之后,便生活在一个水深火热的环境中,周围全是敌视的目光,耳边都是侮辱的话语,什么他不是嬴异人的儿子啊,他母亲赵姬是人尽可夫的贱婢啊,比比皆是。用现在的话来说,嬴政在邯郸遭遇了“社会性死亡”。

就是在这种情况下,姬丹走进了嬴政的视野。姬丹虽然贵为燕国太子。但是此时的燕国,早已没有了连下强齐七十余城的气势。乐毅的含恨出走,齐国的绝地反击,让燕国迅速从强国行列滑落。没有强大的国家实力做后盾,姬丹也成为了其他国家王族戏弄的对象。

同样的经历,让嬴政和姬丹走到了一起。被命运戏弄的两人,很快便产生了友谊,成为了彼此的依靠。从此,赵国都城少了两个可怜人,邯郸墙头多了一对好朋友。或许数十年后,姬丹在易水边,送荆轲赴秦时,会想到他和嬴政在邯郸街头玩耍的场景。可能,姬丹也会叹息,如果时间能在这一刻暂停该多好啊,这样的话,不分你我的两兄弟,就不会兵戎相见了。

可是,时间总是这样的无情。在嬴政十岁那年,秦国传来了一则消息,他的曾祖秦昭襄王和祖父秦孝文王,在一年之内接连去世。嬴政的父亲嬴异人在吕不韦的帮助下,登上了秦国王位。嬴政如今也是秦国的太子了。嬴政身份的转变,让赵国上下都感到惊恐,他们敢戏谑燕国的太子,却不敢凌辱大秦的储君。很快,赵国的国君便为赵姬和嬴政整理好了行装,把他们送回到了咸阳。嬴政和姬丹,也就此天涯两隔。

两人再一次见面,是在十八年后的咸阳。燕太子姬丹奉命来到秦国做质子,而嬴政此时已经成为了令六国胆寒的秦王。身份的变化,让两人之间的友情变了味。从史书上来看,双方这一次见面的经过并不愉快。至于原因,无论是《史记》,还是《战国策》都没有明说。这给了后人想象的空间。有人认为姬丹凭借少时与秦王的关系自傲,引起了嬴政的不满,还有人认为嬴政就是这个德行,《史记》中不是说他“刻薄少恩”吗,这样的人怎会认识到朋友的可贵?

事实上,前不久《国家宝藏》栏目,曾对两人交恶原因进行了解释,笔者觉得较符合历史事实。姬丹赴秦,是希望嬴政看在朋友的面上,放弃对燕国的征讨,而嬴政的梦想则是“吞二周而亡诸侯”,友情在这个目标前,不值一提。志向的不同,导致两人最终分道扬镳。此后,姬丹逃回了燕国,开始忧虑国家的前途,时时在家哀叹,也是此说的一个证明。

姬丹回国不久,便开始思考救国计划。公元前227年,秦国灭掉韩国、赵国之后兵临燕国,姬丹通过老臣田光,结识了刺客荆轲。一个刺秦的计划,就此在姬丹脑中形成。

刺客,是春秋战国时期的一个职业。刺客行刺目的往往以图在短时间内,让目标人物及其相关事物遭受致命打击。《史记》中的《刺客列传》为中国最早的刺客传记体史料,其中以“士为知己者死”作信条的“四大刺客”最为闻名,荆轲便是其中之一。

姬丹的计划其实并不复杂,就是让荆轲效仿“曹沫劫持齐桓公”故事,逼迫秦王嬴政立下永不侵伐山东六国的誓言,并返还侵占六国的土地。荆轲经过考虑,接受了姬丹的计划,不过,他也提出了自己的要求,姬丹需要给他燕国督亢地区的地图和樊於期的人头,作为取信秦王的信物。

督亢地区,今保定高碑店一带,当时是燕国重要的农业生产区。秦国对督亢地区的垂涎,天下皆知。将这里的地图奉上,必能取信于嬴政。姬丹很爽快地便把地图交给了荆轲。至于樊於期的头,姬丹有些犹豫。历史上对樊於期的介绍并不多,只知道这个人原本是秦国的将领,在攻打赵国的时候,没有取胜,因害怕秦王责罚,投靠到了燕国。姬丹对樊於期很是器重。特别是,此时秦兵已经兵临城下,为了刺秦而杀掉这员大将,姬丹着实于心不忍。

看到姬丹如此不痛快,荆轲私下里去找到了樊於期,向其陈说了其中的厉害。樊於期也明白,自己不死,荆轲就很难接近秦王,无法接近秦王,就没有办法完成姬丹的大业,自己报仇的愿望更是无从谈起。因此,樊於期慨然赴死,让荆轲拿着自己的人头作为觐见秦王的礼物。

接下来的情节,大家都耳熟能详了。姬丹给荆轲配备了一个助手秦舞阳,并身着素袍在易水边送荆轲出发。面对滔滔的河水,迎着凛冽的寒风,荆轲唱起那首流传千古的歌谣,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。到了秦国,荆轲图穷匕见,勇往直前,将秦王追得若丧家之犬。后来,荆轲被秦兵困住,仍骂声不绝,最终慷慨赴义,留下了一首英雄的赞歌。

荆轲行刺失败,加速了燕国灭亡的脚步。很快,秦将王翦攻破了燕国都城蓟城,姬丹向辽东逃窜,最终殒命他乡。燕国,就此在历史上消失。

荆轲虽死,但是他的精神没有消亡。荆轲生前有个好朋友叫做高渐离,他是一个杀狗的屠夫,善于击筑,天下知名。荆轲死后,嬴政下令追捕他的朋友,高渐离虽然隐姓埋名,但是仍被秦兵捕获。嬴政爱惜他击筑技术了得,赦免了他的死罪,将他眼睛熏瞎之后,命他在自己身边击筑。高渐离心中虽然不愿,但是觉得这是一个给好朋友报仇的机会,因此便接受了失明之苦。高渐离的技术果然很了得,很快便取得了嬴政的信任。借着这个机会,高渐离便把铅放进筑中,再进宫击筑靠近时,举筑撞击嬴政,可惜没有击中。于是嬴政就杀了高渐离。

这件事情,对嬴政打击很大,《史记·刺客列传》中记载,他自此“终身不复近诸侯之人”。要知道,秦国之所以能够一扫六合,就是因为秉持着“泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德”的政策。东方六国之人,本就因亡国怨恨秦国,此时又因荆轲、高渐离之事被人为疏远,对秦王朝的离心力大大增强。对东方六国人才的排斥,也让秦王朝吃尽了苦头,不仅失去了锐气和进取之心,更是让政敌们羽翼越来越丰满。从这个角度而言,荆轲刺秦的行动虽然失败了,但是他用自己的生命敲响了秦朝灭亡的丧钟。