不盖房子也要供孩子上学,几乎家家户户都有大学生

邹城“状元村”走出70多位硕士博士

齐鲁晚报 2021年08月01日

每年的7月份,大学录取通知书陆续发放的时候,济宁邹城郭里镇高李村的全村老少就像过年一样热闹。这个占地面积750余亩,居住着3100多人的村庄,走出了1名“洋院士”、13名博士、60余名硕士,700余名学士以及大中专学生,是名副其实的“状元村”。学习,改变了他们的命运,也改变了村子的命运。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 李静 高广超 刘雨丝

儿子考上南开大学

孙女考上北京大学

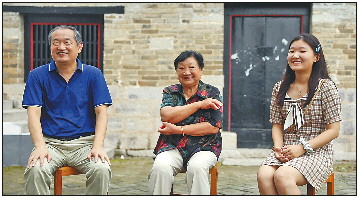

76岁的李文苓最骄傲的事情,就是儿子周立峰考上了南开大学,孙女周景怡考上了北京大学。

“这里就是我从前教书的地方,也是你爸爸小时候念书的地方。”李文苓带着孙女周景怡返乡走在高李村的老街上,一砖一瓦,一草一木都是熟悉的模样。李文苓一身儒雅气质,大抵与自己曾在村里当“女教书先生”有关。小时候的李文苓也是地地道道的农村孩子,父母靠务农维持生计,但李文苓对知识充满了渴望,便想着法儿去学校念书识字。毕业后,李文苓留在村里的小学,成了为数不多的女教师。

1988年,南开大学在山东招生20余名,大儿子周立峰就在“榜”中。在农村,一个家庭培养出一个大学生不是一件容易事,李文苓将三个孩子都送进了大学。丈夫去外地打工,李文苓一边忙着教学,一边还要忙着家里的几亩地,还要照顾三个孩子的生活起居。三个孩子都有念书的天分,这让李文苓感觉沉重,比沉重更重的是喜悦。李文苓很清楚,不上学,孩子们就得在农村重复他们的生活,没有其他前途。李文苓说:“那时候我就告诉自己,我要认真培养这三个孩子。你完成作业是你的学业,我们种地是我们的责任。”

2020年,周景怡以687分的高分考进北京大学。周景怡穿着一身格子裙,身上多了些灵动。她从小跟父母在北京生活,父亲周立峰是自己最好的学习伙伴。周立峰看新闻的时候,周景怡写作业;周立峰背单词的时候,周景怡跟他比赛。这个年代的孩子在选择上,有了更多的自主性和多样性。周立峰说:“我通过上学改变了自己的命运,我也希望孩子通过上学有自己的作为。虽然行行出状元,但是前提还是要有文化知识,让孩子知道读书的重要性,比强行施压要好。”

不知道院士是什么

只知道院士很厉害

高李村,家家户户几乎都像李文苓家一样培养着一代又一代的大学生,有的一家两个孩子、三个孩子都考上大学,甚至一家有博士、有硕士,涌现出各行各业的精英。

走进高李村,写着“状元村”的大牌坊首先映入眼帘。“听说他家孩子今年考得不错。”“考了多少分,上哪个学校啊。”村里三三两两的妇女聚在一起,闲谈的是村里的“头等大事”。大家都知道村里走出来一位“洋院士”,一位张阿姨给我们指路,“洋院士”屈凡尧家就在村东的第几条胡同。

这个人人羡慕的院士的母亲,名叫马致兰。她今年77岁,和村里老人并没有什么不同,一样满头白发,一样步履蹒跚。她从没想过自己的孩子能考上大学,成为博士,成为院士,从小村庄走向国外。屈凡尧,从曲师大考上中科院物理研究所,后来在巴西利亚大学攻读博士,现为巴西科学院凝聚态物理专业委员会委员。在马致兰的记忆里,家里生活条件差,屈凡尧一星期只有五毛钱的生活费,但他就是一股脑地喜欢上学,家里的墙上曾经贴满了奖状。她说:“不上学就只能当劳力,学习好才有出息。”老人并不知道院士是什么,但她知道“院士很厉害”。

在高李村,几乎家家户户都有大学生,一家影响两家,两家影响三家,身边的榜样成为无声的宣传。秦佑菊的儿子李玉龙毕业于德国哈勒——维腾贝格大学,博士学历。张从芝的儿子李兴高是北京交通大学博士后,儿子李兴春是北京交通大学博士,女儿李娜是大连医科大学硕士。秦佑菊、张从芝跟村里很多妇女一样,文化程度不高,但她们对上学念书都有一种崇敬。让孩子跟着邻里邻居的大学生学,让弟弟跟着哥哥学习,让孩子在身边的榜样中受到潜移默化的影响,这是她们的“秘诀”。

在秦佑菊家门上,贴着“做事要勤,做人要忠”的家风牌。往前走,另一户人家的家门口贴着“忠厚传家远,诗书继世长”的家风牌。细细探究才得知,谁家有这样一个家风牌,意味着这家有个大学生,并且根据家庭教育方式不同,家风牌上内容各不相同。小小家风牌,成为一份特殊的“光荣牌”。

在高李村随处可以看到关于文化的元素。“状元街”两旁,宣传栏里贴着高李村走出的大学生信息。“文笔路”上,有一块形似毛笔的文笔石。在文化广场,有一个孩子上学的雕像,雕像下方刻着“博学奋进”的字样。

有人说,高李村“风水好”,李瑞亭笑了。李瑞亭是村里的“乡贤”,他说:“状元村之所以成为‘状元村’,不是偶然和巧合,它有着悠久的历史和文化底蕴。”

高李村崇尚文化教育的历史由来已久。有文字记载,明嘉靖元年,武举济州鲁桥巡检使李桢定居此地,其子李春茂创立义学,继往开来,有教无类。李瑞亭说:“从那以后,崇文重教的风气也就慢慢流传下来了。”

“李家大院”如今正在打造成村史馆,村史馆内“耕读尚武”四个大字格外醒目。尽管高李村没有出过状元,但这个村出过不少秀才、贡生,特别是明清时期李家代代有人考取功名。至今,高李村走出“洋院士”1名、博士13名、硕士60余名,学士以及大中专院校生700多名,高李村真正成了一个浸透文化气息的“状元村”。

从高李村小学启蒙

“小状元”成为“大状元”

高李村的大学生几乎都是从高李村小学开始真正启蒙。高李村最好的位置是学校,最好的房子还是学校。

李治元今年已经80岁,从1964年开始从事教育工作,34年的教育生涯中有19年是在高李村,是高李村小学的第一任校长。“高李村的群众一直对教育很有感情,孩子们最好的出路就在教育,没有文化,难有作为。”1970年,为了改善学习环境,提高教学质量,高李村开始重建学校。

学校的声名越来越响,生源越来越多,一到六年级,逐渐变成了十个班。李治元在高李村小学一待就是19年,他深知基础教育的重要性,没有“小状元”,难成“大状元”。李治元几经周转,后来在郭里中学担任校长。“高李村的孩子,并没有比其他村的孩子聪明,但就是有一点不一样,求学欲格外高。”之所以求学欲高,来自尊师重教的传统,来自村里的文化氛围。1993年,郭里中学的教学成绩,十门科目有八科全县第一,两科全县第二。

每年9月份大学开学之前,高李村都会举行一个隆重的仪式。村里小学的“小状元”和考上大学的“大状元”都会戴上大红花,领取奖学金,家长也会得到“教子有方好家长”的奖状。这个仪式,已经成为高李村的传统,孩子们都以戴上大红花为荣。

走出去的大学生反哺村子

带来发展的底气与力量

高李村党支部书记李广恩从2019年接过接力棒,办好教育成为他工作的重中之重。“办不好教育,怎么给老百姓交代?”

为什么高李村能够走出这么多“状元”?李广恩说:“村里重视教育,群众拥护教育,孩子积极性高。老百姓不盖房子可以,但是得拿出钱来支持孩子上学。老百姓之间不比吃穿,比的是谁家出了多少大学生,谁家孩子考上什么名牌大学,谁家孩子做了什么贡献。”

这些从高李村走出去的孩子,有的用自己的力量反哺乡村,有的在自己的岗位上发着光热,他们身上都烙着这里的印记。李宁,大学毕业后返乡创业,成立瑞雪艺术学校,将公益课堂带回高李村,让这里的孩子接触更多的美育教育,开阔眼界。李会勇是邹城市人民医院急诊科重症监护室的副主任医师,2020年成为山东省援鄂医疗队的一名队员,实现着他治病救人的理想……对高李村走出去的大学生来说,学习,是改变命运最简单的方式,也是实现人生理想最快的“捷径”。

高李村每年都会走出一些大学生,一个大学生影响的不仅是一个家庭,更能影响身边很多人,甚至几代人。这些“状元”带给高李村的是与外界更多的信息和联系,更是一种发展的底气和力量。高李村正依靠文化品牌,打造状元研究基地,让产学研真正地结合在一起。李广恩说:“打造状元村,是为了更好展现状元村的面貌,以点带面进行辐射,让状元村更有力量更有影响力。”

“状元村”密码:培养孩子比攒钱盖房更重要

一个村庄何以成为“状元村”?在这个共800多户3000多人的村庄里,如何培养出1名“洋院士”、十几名博士、60多名硕士、700多名学士和大中专学生?带着这样的疑问,我们走进了高李村。

记者采访多位“状元”的父母,听到最多的一句话就是“我家孩子跟其他孩子一样”。因为在这个村,几乎家家户户都有大学生。培养孩子,是比攒钱盖房子更重要的事情。培养孩子,也是家庭妇女们聚在一起时谈论的大事。这些父母,大多没有学历,甚至不知道院士是什么,但他们知道院士很厉害,知道知识能改变命运。所以这些父母,就算再苦再累,也给孩子提供上学的机会,让他们可以改变命运。

对于这些走出去的“状元”,父母就是第一堂课,身边的榜样就是第二堂课。前者告诉他们当下的生活;后者告诉他们未来的天地。他们并没有比别人更聪明,他们身上比别人更多的是求学欲。在这些孩子身上,形成了一种文化自觉性和自律习惯。

高李村能够走出这么多“状元”不是偶然和巧合。高李村对知识的崇拜由来已久,文化底蕴深厚。学校教学更是“硬核”,教学质量毫不含糊。高李村有着浓厚的文化氛围,一个人影响一家,一家影响两家,一代人影响几代人,榜样的力量润物细无声。

人才是高李村的特色和宝藏。读书带给这些农村孩子人生蜕变,个人命运改善了,家庭的命运也在改变,随之高李村也在改变。这些孩子有的用自己的力量反哺乡村,有的在自己的岗位上发光发热。这些“状元”带给高李村的是更多的外界信息,更是一种发展的信心和力量。

文/片 齐鲁晚报·齐鲁壹点

记者 李静 高广超 刘雨丝

儿子考上南开大学

孙女考上北京大学

76岁的李文苓最骄傲的事情,就是儿子周立峰考上了南开大学,孙女周景怡考上了北京大学。

“这里就是我从前教书的地方,也是你爸爸小时候念书的地方。”李文苓带着孙女周景怡返乡走在高李村的老街上,一砖一瓦,一草一木都是熟悉的模样。李文苓一身儒雅气质,大抵与自己曾在村里当“女教书先生”有关。小时候的李文苓也是地地道道的农村孩子,父母靠务农维持生计,但李文苓对知识充满了渴望,便想着法儿去学校念书识字。毕业后,李文苓留在村里的小学,成了为数不多的女教师。

1988年,南开大学在山东招生20余名,大儿子周立峰就在“榜”中。在农村,一个家庭培养出一个大学生不是一件容易事,李文苓将三个孩子都送进了大学。丈夫去外地打工,李文苓一边忙着教学,一边还要忙着家里的几亩地,还要照顾三个孩子的生活起居。三个孩子都有念书的天分,这让李文苓感觉沉重,比沉重更重的是喜悦。李文苓很清楚,不上学,孩子们就得在农村重复他们的生活,没有其他前途。李文苓说:“那时候我就告诉自己,我要认真培养这三个孩子。你完成作业是你的学业,我们种地是我们的责任。”

2020年,周景怡以687分的高分考进北京大学。周景怡穿着一身格子裙,身上多了些灵动。她从小跟父母在北京生活,父亲周立峰是自己最好的学习伙伴。周立峰看新闻的时候,周景怡写作业;周立峰背单词的时候,周景怡跟他比赛。这个年代的孩子在选择上,有了更多的自主性和多样性。周立峰说:“我通过上学改变了自己的命运,我也希望孩子通过上学有自己的作为。虽然行行出状元,但是前提还是要有文化知识,让孩子知道读书的重要性,比强行施压要好。”

不知道院士是什么

只知道院士很厉害

高李村,家家户户几乎都像李文苓家一样培养着一代又一代的大学生,有的一家两个孩子、三个孩子都考上大学,甚至一家有博士、有硕士,涌现出各行各业的精英。

走进高李村,写着“状元村”的大牌坊首先映入眼帘。“听说他家孩子今年考得不错。”“考了多少分,上哪个学校啊。”村里三三两两的妇女聚在一起,闲谈的是村里的“头等大事”。大家都知道村里走出来一位“洋院士”,一位张阿姨给我们指路,“洋院士”屈凡尧家就在村东的第几条胡同。

这个人人羡慕的院士的母亲,名叫马致兰。她今年77岁,和村里老人并没有什么不同,一样满头白发,一样步履蹒跚。她从没想过自己的孩子能考上大学,成为博士,成为院士,从小村庄走向国外。屈凡尧,从曲师大考上中科院物理研究所,后来在巴西利亚大学攻读博士,现为巴西科学院凝聚态物理专业委员会委员。在马致兰的记忆里,家里生活条件差,屈凡尧一星期只有五毛钱的生活费,但他就是一股脑地喜欢上学,家里的墙上曾经贴满了奖状。她说:“不上学就只能当劳力,学习好才有出息。”老人并不知道院士是什么,但她知道“院士很厉害”。

在高李村,几乎家家户户都有大学生,一家影响两家,两家影响三家,身边的榜样成为无声的宣传。秦佑菊的儿子李玉龙毕业于德国哈勒——维腾贝格大学,博士学历。张从芝的儿子李兴高是北京交通大学博士后,儿子李兴春是北京交通大学博士,女儿李娜是大连医科大学硕士。秦佑菊、张从芝跟村里很多妇女一样,文化程度不高,但她们对上学念书都有一种崇敬。让孩子跟着邻里邻居的大学生学,让弟弟跟着哥哥学习,让孩子在身边的榜样中受到潜移默化的影响,这是她们的“秘诀”。

在秦佑菊家门上,贴着“做事要勤,做人要忠”的家风牌。往前走,另一户人家的家门口贴着“忠厚传家远,诗书继世长”的家风牌。细细探究才得知,谁家有这样一个家风牌,意味着这家有个大学生,并且根据家庭教育方式不同,家风牌上内容各不相同。小小家风牌,成为一份特殊的“光荣牌”。

在高李村随处可以看到关于文化的元素。“状元街”两旁,宣传栏里贴着高李村走出的大学生信息。“文笔路”上,有一块形似毛笔的文笔石。在文化广场,有一个孩子上学的雕像,雕像下方刻着“博学奋进”的字样。

有人说,高李村“风水好”,李瑞亭笑了。李瑞亭是村里的“乡贤”,他说:“状元村之所以成为‘状元村’,不是偶然和巧合,它有着悠久的历史和文化底蕴。”

高李村崇尚文化教育的历史由来已久。有文字记载,明嘉靖元年,武举济州鲁桥巡检使李桢定居此地,其子李春茂创立义学,继往开来,有教无类。李瑞亭说:“从那以后,崇文重教的风气也就慢慢流传下来了。”

“李家大院”如今正在打造成村史馆,村史馆内“耕读尚武”四个大字格外醒目。尽管高李村没有出过状元,但这个村出过不少秀才、贡生,特别是明清时期李家代代有人考取功名。至今,高李村走出“洋院士”1名、博士13名、硕士60余名,学士以及大中专院校生700多名,高李村真正成了一个浸透文化气息的“状元村”。

从高李村小学启蒙

“小状元”成为“大状元”

高李村的大学生几乎都是从高李村小学开始真正启蒙。高李村最好的位置是学校,最好的房子还是学校。

李治元今年已经80岁,从1964年开始从事教育工作,34年的教育生涯中有19年是在高李村,是高李村小学的第一任校长。“高李村的群众一直对教育很有感情,孩子们最好的出路就在教育,没有文化,难有作为。”1970年,为了改善学习环境,提高教学质量,高李村开始重建学校。

学校的声名越来越响,生源越来越多,一到六年级,逐渐变成了十个班。李治元在高李村小学一待就是19年,他深知基础教育的重要性,没有“小状元”,难成“大状元”。李治元几经周转,后来在郭里中学担任校长。“高李村的孩子,并没有比其他村的孩子聪明,但就是有一点不一样,求学欲格外高。”之所以求学欲高,来自尊师重教的传统,来自村里的文化氛围。1993年,郭里中学的教学成绩,十门科目有八科全县第一,两科全县第二。

每年9月份大学开学之前,高李村都会举行一个隆重的仪式。村里小学的“小状元”和考上大学的“大状元”都会戴上大红花,领取奖学金,家长也会得到“教子有方好家长”的奖状。这个仪式,已经成为高李村的传统,孩子们都以戴上大红花为荣。

走出去的大学生反哺村子

带来发展的底气与力量

高李村党支部书记李广恩从2019年接过接力棒,办好教育成为他工作的重中之重。“办不好教育,怎么给老百姓交代?”

为什么高李村能够走出这么多“状元”?李广恩说:“村里重视教育,群众拥护教育,孩子积极性高。老百姓不盖房子可以,但是得拿出钱来支持孩子上学。老百姓之间不比吃穿,比的是谁家出了多少大学生,谁家孩子考上什么名牌大学,谁家孩子做了什么贡献。”

这些从高李村走出去的孩子,有的用自己的力量反哺乡村,有的在自己的岗位上发着光热,他们身上都烙着这里的印记。李宁,大学毕业后返乡创业,成立瑞雪艺术学校,将公益课堂带回高李村,让这里的孩子接触更多的美育教育,开阔眼界。李会勇是邹城市人民医院急诊科重症监护室的副主任医师,2020年成为山东省援鄂医疗队的一名队员,实现着他治病救人的理想……对高李村走出去的大学生来说,学习,是改变命运最简单的方式,也是实现人生理想最快的“捷径”。

高李村每年都会走出一些大学生,一个大学生影响的不仅是一个家庭,更能影响身边很多人,甚至几代人。这些“状元”带给高李村的是与外界更多的信息和联系,更是一种发展的底气和力量。高李村正依靠文化品牌,打造状元研究基地,让产学研真正地结合在一起。李广恩说:“打造状元村,是为了更好展现状元村的面貌,以点带面进行辐射,让状元村更有力量更有影响力。”

“状元村”密码:培养孩子比攒钱盖房更重要

一个村庄何以成为“状元村”?在这个共800多户3000多人的村庄里,如何培养出1名“洋院士”、十几名博士、60多名硕士、700多名学士和大中专学生?带着这样的疑问,我们走进了高李村。

记者采访多位“状元”的父母,听到最多的一句话就是“我家孩子跟其他孩子一样”。因为在这个村,几乎家家户户都有大学生。培养孩子,是比攒钱盖房子更重要的事情。培养孩子,也是家庭妇女们聚在一起时谈论的大事。这些父母,大多没有学历,甚至不知道院士是什么,但他们知道院士很厉害,知道知识能改变命运。所以这些父母,就算再苦再累,也给孩子提供上学的机会,让他们可以改变命运。

对于这些走出去的“状元”,父母就是第一堂课,身边的榜样就是第二堂课。前者告诉他们当下的生活;后者告诉他们未来的天地。他们并没有比别人更聪明,他们身上比别人更多的是求学欲。在这些孩子身上,形成了一种文化自觉性和自律习惯。

高李村能够走出这么多“状元”不是偶然和巧合。高李村对知识的崇拜由来已久,文化底蕴深厚。学校教学更是“硬核”,教学质量毫不含糊。高李村有着浓厚的文化氛围,一个人影响一家,一家影响两家,一代人影响几代人,榜样的力量润物细无声。

人才是高李村的特色和宝藏。读书带给这些农村孩子人生蜕变,个人命运改善了,家庭的命运也在改变,随之高李村也在改变。这些孩子有的用自己的力量反哺乡村,有的在自己的岗位上发光发热。这些“状元”带给高李村的是更多的外界信息,更是一种发展的信心和力量。