新书《长安未远》考据古代城乡生活

大唐都城边的喜与悲

齐鲁晚报 2021年09月25日

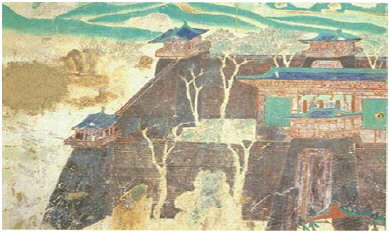

唐朝是中国历史上的黄金时代,而长安是当时全国的首都、东亚的政治中心,物质文明闪烁、外来文化交融。历史学者徐畅的《长安未远:唐代京畿的乡村社会》一书,将都城与周边乡村作为整体的“大长安”进行研究,展示了唐朝京畿区域内,国家与社会力量的互动、融合及矛盾、冲突,各阶层民众生产生活、安守流动。她在讲述大唐长安城另一面的同时,对古代的城乡关系进行了剖析,带给今人诸多启迪。

□长庚

由一则墓志说起

《辅恒墓志》收藏于陕西西安的大唐西市博物馆。辅恒(641年—709年),做过宣德郎、宁州录事参军、上骑都尉,属于唐朝比较基层的文官,在传统的史书上并不值得一提。

辅氏家族所在的雍州三原县,地处长安的京畿之地。所谓“京畿”,就是国都及其附近地区。辅恒青少年时期的事迹,墓志中重点突出了“仁孝”,他分别在8岁和30岁左右为父、母庐墓守丧。此后,直到不惑之年的辅恒仍在三原县务农,一切都平淡无奇。然而,在辅恒43岁的时候,他抓住了一次政治机遇,迎来了人生的转折。

唐永淳二年(683年)是唐高宗统治下的第35个年头。这年年底,唐高宗因为风眩的旧疾急剧恶化,病逝于洛阳城的贞观殿。太子李哲继位,军国大事由太后武则天执掌。

由于唐高宗去世突然,生前并未选定陵址,陈子昂向武则天建议在洛阳近郊筑陵,但武则天最终遵照唐高宗遗愿,任命吏部尚书摄司空韦待价为“山陵使”,在长安西北的梁山为唐高宗修筑乾陵。

乾陵依山而建,而梁山是石灰岩质自然石山,要在半山腰凿洞建造墓道和玄宫,并建陵园四门、双阙、神道、华表及其他石刻,工程量十分浩大。然而,韦待价临危受命,仅花费了半年时间,就出色完成了任务。

将作大匠亲自监督外,实际负责施工的,还包括工匠、畿内丁防和民众组成的役人群体,辅恒就是其中一员。除了连夜赶作,延长工作时间,辅恒为整个工程中难度最大的玄宫安置贡献了技艺。

《唐会要》记载,神龙元年(705年)十二月武则天驾崩后,给事中严思善曾反对开启乾陵将夫妻二人合葬。在上表中,他透露乾陵墓道有特殊的封闭方法:“乾陵玄宫,其门以石闭塞,其石缝铸铁,以固其中。”由此可见,当初辅恒的设计确实巧妙。

参与施工的人员同心协力,按期完成了乾陵营建,使武则天大悦。除了下令大赦天下、改元外,武则天还重重褒奖了参与乾陵建造的相关人员。借助这一契机,辅恒获得了官职,实现了阶层跃升。

徐畅指出,唐人有门荫、贡举、军功、荐举、辟署等多种入仕渠道,布衣入仕的最主要途径是科举,然而唐朝前期,科举录取人数十分有限。自武德至显庆40年间,进士及第者不足300人,其中贞观时期年均9人,永徽、显庆间年均14人。由于考试录取名额很少,许多人只当科举是黄粱一梦。

辅恒并未通过习学文武而应举入仕,也未从事兵役等冒险事业,仅仅因为参与修建乾陵,便改变了人生的命运,在当时堪称奇迹。在徐畅看来,这个奇迹的实现,正是以京畿为地理背景。

京畿地区的别样生活

与白居易笔下“家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘”的外州县村民不同,生活在京畿地区的民众,时刻处于变动的社会急流中,有更多的机遇和挑战。

京畿临近帝王居所,辖域内有大量的皇帝行宫、国家礼仪建筑、本朝及先代帝王陵墓。因此,皇帝和贵族需要经常踏足畿内,而普通民众则有较多机会入长安,接近统治高层。

与其他地方以农为本不同,京畿乡村民众的营生更加多样化,除耕织、农副业外,多从事工商业。所以,时人评价京畿“去农从商,争朝夕之利;游手为事,竞锥刀之末”,“乐多繁淫,器尚浮巧;稼穑之人少,商旅之人多”。

徐畅认为,导致京畿农人去本逐末的原因,除京畿地区良田有限、赋役繁重,靠农业无法自给自足外,还由于长安城作为人口近百万的大都市,其粮食、木炭、果蔬、生鲜、建筑材料等物资都要依靠京畿地区的供应,需要有民众从事粮食加工、园艺、养殖樵采等职业。

据唐人刘言史之《买花谣》记载,由于长安城内市场上花卉价格不菲,城南杜陵地区一整村的居民“不田穑”,而是去终南山中寻找花苗,培育后到长安城贩卖。长安以西丰乐乡的民户以种树为业,出现了“长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养”的种树能手郭橐驼。长安城南终南山中木材资源丰富,附近山民多伐木烧炭,运至京城,以此为生。

此外,长安城市的工程建设,如城郭修筑以及寺观、皇宫宅第的营造修缮,大多雇用京畿百姓,导致众多的京畿农业人口脱离土地,从事各类工种。这些在大唐境内的其他区域,都不敢想象。

离长安太近也有许多烦恼。京畿地狭,长安城内更是寸土寸金,除了建造宫城、皇城供帝王享用,布局宫署、建造坊里让官员、市民居住之外,长安再没有足够的耕地和园林苑囿用地。所以,长安城内的达官权贵,争相到京畿地区建设庄园别业。

长安城内的王公、贵族倚仗权势,强占京畿百姓的耕作用地,如《朝野金载》就记录了唐中宗与韦后的女儿安乐公主,曾“夺百姓庄园,造定昆池四十九里”。定昆池从长安城南一直延伸到终南山,把长安城郊的山水资源都括入,极尽壮丽。后来韦氏被剪除,安乐公主受到牵连,定昆池无人管理,竟引得“每日士女游观,车马填噎”。

除了与民争地,权贵们还与民争水。唐朝时,关中平原农业、畜牧业发达,人口萃聚,号为天府。农田的灌溉,人、畜饮用等需要消耗大量水资源,环绕长安的河流正是区域用水之源。但由于都城选址于龙首原,地势高昂,想要引外围河流供给长安,是违反“水往低处流”规律的,因此需要为周边河流修建渠道,在渠道上设拦水堰提高水位,才能引导水流灌溉农田,供给民生。

然而,占据京畿田庄的权贵们,为解决本庄用水,经常在渠道上私造碾硙(即利用水力启动的石磨),加工小麦等粮食,造成供水主渠道中水资源的严重流失,甚至水位下降,无法顺利下行。

唐初开始,这种现象就十分严重。从《唐会要》记载来看,长安城东北的重要灌溉渠道——郑白渠、三白渠上碾硙林立,它们的所有者主要是王公、郡主、寺观、诸僧等。为此,经京兆府、县官多次上奏,朝廷曾屡令拆除渠道上私家碾硙,或归府县收管,但总是屡禁不止。

与此同时,长安权贵们在京畿地区的活动,还会对地方行政秩序造成严重干扰。如宝历元年(825年)春正月,五坊人竟然在鄠县(今陕西西安鄠邑区)境内殴打百姓,“互相牵引,系囚至数十百人”。按照律法,长安城乡只有府县官和街使、金吾等才有抓捕权,五坊使不过是有宦官身份,就敢滥行抓捕讯狱,气焰可谓相当嚣张。

“非均质集合体”

托克维尔在《旧制度与大革命》中这样描述18世纪末革命前夜的首都巴黎:“在巴黎,一切都在沸腾,每时每刻都有一本政治小册子,阿瑟·扬在每座城市询问居民打算做什么时,其回答都如出一辙:‘我们只不过是一个外省城市;必须看看巴黎是怎么做的。这些人甚至不敢有主见,除非他们已经知道巴黎在想些什么。’”

时人关注巴黎,并非从巴黎圣母院的高处鸟瞰其外观,而是以市民及其舆论传布,探知首都社会跳动的脉搏。同理,徐畅认为,对7—10世纪的长安而言,只有把握其人群流动与社会结构,才足以把握帝都特性,乃至把握唐帝国内核构造与运作机理。社会史是对社会结构进行分析的有力手段,《长安未远:唐代京畿的乡村社会》的价值正在于此。

长安作为世界文明中心,也吸引西域、中亚等各国人民前来;京畿是全国容纳流动人口最多的区域,人口流入量惊人。尽管长安有多面性,但是政治性是其最本质的性格,城内零星的生产所得,远不足以供应这座作为东亚乃至世界范围精英萃聚之所、户口数在一百万以上的巨型都市。

在徐畅看来,长安的消费性远大于生产性。一方面它的壮丽城池、强健甲兵、丰实仓廪、新样艺文、富足藏书为世界所称道;另一方面,它却只是国家倾尽关中、京畿人力物力所供养的“寄生虫”。“长安以无上的政治权威统御乡村,而乡村作为城市的经济腹地,供应并制约着城市,就这样形成了一个城、乡统一体。”

珠宝鉴定中有一个专门术语“非均质集合体”,《长安未远:唐代京畿的乡村社会》借“非均质”来描述京畿的城乡关系。

这种统一体,是不平衡的。具有积极属性的资源,如士族精英、能工巧匠、粮食、物产、财富等,往往由乡村区域流向京城。京城所无法容纳的一些消极属性资源,如豪强、游侠、恶少、逃户、罪犯,则溢出至郊区,为害乡里,造成了“内地边缘”的盗匪型社会。城市的溢出,还包括城市中的精英到乡村,通过经营园林别业、碾硙等水利事业,与乡村区域的本土势力抢夺自然、人力资源,进行权力寻租。

虽然唐帝国的最高统治者也注意到这种城、乡之间的非均质流动,并在适当时候予以介入,但在长安城与周边乡村天平的城市一边加上重量级砝码的,也正是以首都为权力寄居地的统治者。毕竟在帝制社会里,皇权高于一切。

□长庚

由一则墓志说起

《辅恒墓志》收藏于陕西西安的大唐西市博物馆。辅恒(641年—709年),做过宣德郎、宁州录事参军、上骑都尉,属于唐朝比较基层的文官,在传统的史书上并不值得一提。

辅氏家族所在的雍州三原县,地处长安的京畿之地。所谓“京畿”,就是国都及其附近地区。辅恒青少年时期的事迹,墓志中重点突出了“仁孝”,他分别在8岁和30岁左右为父、母庐墓守丧。此后,直到不惑之年的辅恒仍在三原县务农,一切都平淡无奇。然而,在辅恒43岁的时候,他抓住了一次政治机遇,迎来了人生的转折。

唐永淳二年(683年)是唐高宗统治下的第35个年头。这年年底,唐高宗因为风眩的旧疾急剧恶化,病逝于洛阳城的贞观殿。太子李哲继位,军国大事由太后武则天执掌。

由于唐高宗去世突然,生前并未选定陵址,陈子昂向武则天建议在洛阳近郊筑陵,但武则天最终遵照唐高宗遗愿,任命吏部尚书摄司空韦待价为“山陵使”,在长安西北的梁山为唐高宗修筑乾陵。

乾陵依山而建,而梁山是石灰岩质自然石山,要在半山腰凿洞建造墓道和玄宫,并建陵园四门、双阙、神道、华表及其他石刻,工程量十分浩大。然而,韦待价临危受命,仅花费了半年时间,就出色完成了任务。

将作大匠亲自监督外,实际负责施工的,还包括工匠、畿内丁防和民众组成的役人群体,辅恒就是其中一员。除了连夜赶作,延长工作时间,辅恒为整个工程中难度最大的玄宫安置贡献了技艺。

《唐会要》记载,神龙元年(705年)十二月武则天驾崩后,给事中严思善曾反对开启乾陵将夫妻二人合葬。在上表中,他透露乾陵墓道有特殊的封闭方法:“乾陵玄宫,其门以石闭塞,其石缝铸铁,以固其中。”由此可见,当初辅恒的设计确实巧妙。

参与施工的人员同心协力,按期完成了乾陵营建,使武则天大悦。除了下令大赦天下、改元外,武则天还重重褒奖了参与乾陵建造的相关人员。借助这一契机,辅恒获得了官职,实现了阶层跃升。

徐畅指出,唐人有门荫、贡举、军功、荐举、辟署等多种入仕渠道,布衣入仕的最主要途径是科举,然而唐朝前期,科举录取人数十分有限。自武德至显庆40年间,进士及第者不足300人,其中贞观时期年均9人,永徽、显庆间年均14人。由于考试录取名额很少,许多人只当科举是黄粱一梦。

辅恒并未通过习学文武而应举入仕,也未从事兵役等冒险事业,仅仅因为参与修建乾陵,便改变了人生的命运,在当时堪称奇迹。在徐畅看来,这个奇迹的实现,正是以京畿为地理背景。

京畿地区的别样生活

与白居易笔下“家家守村业,头白不出门。生为村之民,死为村之尘”的外州县村民不同,生活在京畿地区的民众,时刻处于变动的社会急流中,有更多的机遇和挑战。

京畿临近帝王居所,辖域内有大量的皇帝行宫、国家礼仪建筑、本朝及先代帝王陵墓。因此,皇帝和贵族需要经常踏足畿内,而普通民众则有较多机会入长安,接近统治高层。

与其他地方以农为本不同,京畿乡村民众的营生更加多样化,除耕织、农副业外,多从事工商业。所以,时人评价京畿“去农从商,争朝夕之利;游手为事,竞锥刀之末”,“乐多繁淫,器尚浮巧;稼穑之人少,商旅之人多”。

徐畅认为,导致京畿农人去本逐末的原因,除京畿地区良田有限、赋役繁重,靠农业无法自给自足外,还由于长安城作为人口近百万的大都市,其粮食、木炭、果蔬、生鲜、建筑材料等物资都要依靠京畿地区的供应,需要有民众从事粮食加工、园艺、养殖樵采等职业。

据唐人刘言史之《买花谣》记载,由于长安城内市场上花卉价格不菲,城南杜陵地区一整村的居民“不田穑”,而是去终南山中寻找花苗,培育后到长安城贩卖。长安以西丰乐乡的民户以种树为业,出现了“长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养”的种树能手郭橐驼。长安城南终南山中木材资源丰富,附近山民多伐木烧炭,运至京城,以此为生。

此外,长安城市的工程建设,如城郭修筑以及寺观、皇宫宅第的营造修缮,大多雇用京畿百姓,导致众多的京畿农业人口脱离土地,从事各类工种。这些在大唐境内的其他区域,都不敢想象。

离长安太近也有许多烦恼。京畿地狭,长安城内更是寸土寸金,除了建造宫城、皇城供帝王享用,布局宫署、建造坊里让官员、市民居住之外,长安再没有足够的耕地和园林苑囿用地。所以,长安城内的达官权贵,争相到京畿地区建设庄园别业。

长安城内的王公、贵族倚仗权势,强占京畿百姓的耕作用地,如《朝野金载》就记录了唐中宗与韦后的女儿安乐公主,曾“夺百姓庄园,造定昆池四十九里”。定昆池从长安城南一直延伸到终南山,把长安城郊的山水资源都括入,极尽壮丽。后来韦氏被剪除,安乐公主受到牵连,定昆池无人管理,竟引得“每日士女游观,车马填噎”。

除了与民争地,权贵们还与民争水。唐朝时,关中平原农业、畜牧业发达,人口萃聚,号为天府。农田的灌溉,人、畜饮用等需要消耗大量水资源,环绕长安的河流正是区域用水之源。但由于都城选址于龙首原,地势高昂,想要引外围河流供给长安,是违反“水往低处流”规律的,因此需要为周边河流修建渠道,在渠道上设拦水堰提高水位,才能引导水流灌溉农田,供给民生。

然而,占据京畿田庄的权贵们,为解决本庄用水,经常在渠道上私造碾硙(即利用水力启动的石磨),加工小麦等粮食,造成供水主渠道中水资源的严重流失,甚至水位下降,无法顺利下行。

唐初开始,这种现象就十分严重。从《唐会要》记载来看,长安城东北的重要灌溉渠道——郑白渠、三白渠上碾硙林立,它们的所有者主要是王公、郡主、寺观、诸僧等。为此,经京兆府、县官多次上奏,朝廷曾屡令拆除渠道上私家碾硙,或归府县收管,但总是屡禁不止。

与此同时,长安权贵们在京畿地区的活动,还会对地方行政秩序造成严重干扰。如宝历元年(825年)春正月,五坊人竟然在鄠县(今陕西西安鄠邑区)境内殴打百姓,“互相牵引,系囚至数十百人”。按照律法,长安城乡只有府县官和街使、金吾等才有抓捕权,五坊使不过是有宦官身份,就敢滥行抓捕讯狱,气焰可谓相当嚣张。

“非均质集合体”

托克维尔在《旧制度与大革命》中这样描述18世纪末革命前夜的首都巴黎:“在巴黎,一切都在沸腾,每时每刻都有一本政治小册子,阿瑟·扬在每座城市询问居民打算做什么时,其回答都如出一辙:‘我们只不过是一个外省城市;必须看看巴黎是怎么做的。这些人甚至不敢有主见,除非他们已经知道巴黎在想些什么。’”

时人关注巴黎,并非从巴黎圣母院的高处鸟瞰其外观,而是以市民及其舆论传布,探知首都社会跳动的脉搏。同理,徐畅认为,对7—10世纪的长安而言,只有把握其人群流动与社会结构,才足以把握帝都特性,乃至把握唐帝国内核构造与运作机理。社会史是对社会结构进行分析的有力手段,《长安未远:唐代京畿的乡村社会》的价值正在于此。

长安作为世界文明中心,也吸引西域、中亚等各国人民前来;京畿是全国容纳流动人口最多的区域,人口流入量惊人。尽管长安有多面性,但是政治性是其最本质的性格,城内零星的生产所得,远不足以供应这座作为东亚乃至世界范围精英萃聚之所、户口数在一百万以上的巨型都市。

在徐畅看来,长安的消费性远大于生产性。一方面它的壮丽城池、强健甲兵、丰实仓廪、新样艺文、富足藏书为世界所称道;另一方面,它却只是国家倾尽关中、京畿人力物力所供养的“寄生虫”。“长安以无上的政治权威统御乡村,而乡村作为城市的经济腹地,供应并制约着城市,就这样形成了一个城、乡统一体。”

珠宝鉴定中有一个专门术语“非均质集合体”,《长安未远:唐代京畿的乡村社会》借“非均质”来描述京畿的城乡关系。

这种统一体,是不平衡的。具有积极属性的资源,如士族精英、能工巧匠、粮食、物产、财富等,往往由乡村区域流向京城。京城所无法容纳的一些消极属性资源,如豪强、游侠、恶少、逃户、罪犯,则溢出至郊区,为害乡里,造成了“内地边缘”的盗匪型社会。城市的溢出,还包括城市中的精英到乡村,通过经营园林别业、碾硙等水利事业,与乡村区域的本土势力抢夺自然、人力资源,进行权力寻租。

虽然唐帝国的最高统治者也注意到这种城、乡之间的非均质流动,并在适当时候予以介入,但在长安城与周边乡村天平的城市一边加上重量级砝码的,也正是以首都为权力寄居地的统治者。毕竟在帝制社会里,皇权高于一切。