到月亮上安个家

中国载人登月2030年前有望实现

齐鲁晚报 2021年11月19日

齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 于梅君

月球是离地球最近的星体,也是人类探索太空的第一站。千百年来,上九天揽月一直是人类的梦想。步入21世纪,随着航天科技快速进步,人类迎来新一轮探月热。

中国何时能实现载人登月?11月12日,中国科学院院士叶培建在接受央视专访时表示:2030年前,中国实现载人登月完全有可能。

■ 将在月球南极建科研站

从2004年我国探月工程立项实施,“嫦娥”一期确定了“绕、落、回”三步走战略规划起,至2020年12月17日,“嫦娥”五号返回器带着1731克月球样品成功着陆,标志着“绕、落、回”三步走战略规划圆满收官。

国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华去年12月17日在国新办发布会上曾表示,“嫦娥五号任务的成功实施,标志着我国具备了地月往返能力。通过这些技术验证,也是为未来载人登月打基础。”

那么,中国何时能实现载人登月?在央视11月12日晚“鲁健访谈”节目中,中国空间技术研究院技术顾问、研究员,中国科学院院士叶培建表示:“我个人认为,只要现在载人登月的技术攻关这么发展下去,只要国家下决心,在2030年之前,实现中国的载人登月是完全有可能的。”

持类似观点的不止叶培建一人。今年8月29日,在第35届全国青少年科技创新大赛上,中国工程院院士、运载火箭与航天技术专家龙乐豪披露,中国计划在2030年前后通过两次火箭发射,实现两名航天员登陆月球的目标。

龙乐豪介绍,未来这两次火箭发射任务都将使用长征五号改进型火箭,目前它是我国现役长征火箭家族中最强大的一款,而用于登月的长征五号改进型火箭将被命名为长征-5DY。

他还对此次登月过程进行了详细讲解,第一枚长征-5DY火箭将携带月球着陆器进入环月轨道进行等待,第二枚长征-5DY火箭会携带载人飞船,转移到之前发射的着陆器上进行登月活动。这个计划借鉴了前苏联当时的登月方案,可行性很高。 中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁今年3月接受采访时也透露,目前中国载人登月提上日程。未来发射的嫦娥六号计划在月球南极采样返回,嫦娥七号计划开展月球南极资源详查,嫦娥八号持续深化月球科学探测与应用,为构建月球科研站做前期探索。

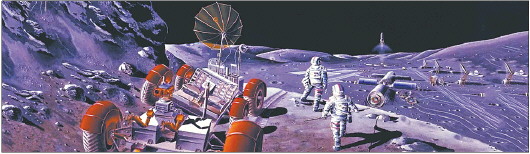

未来可能会在月球南极建立国际月球科研站。之所以选择南极,是因为这里也跟地球一样存在极昼或极夜现象,一年中有180多天有光照条件。而且,这将是长期的月球驻留,而非短期停留。

对于中国后续的探月任务,吴伟仁充满了期待:“有人提出要在月球进行3D打印、盖房子,我认为这并非不可能实现。随着时间推移、技术进步和国家经济发展,这些设想有望在未来的几十年内变成现实。”

■ 为啥要“飞”到月亮上

叶培建接受央视采访时表示,当前太空探索绝不仅是一个单纯的科学问题,“科学发展带动技术,谁能够引领太空技术,就说明它的各项技术都是很好的,反过来,太空技术也可以回馈社会的各项技术。一个国家没有这些东西是不行的。”

大量实践和研究表明,月球探测活动在科研、能源、技术、经济和政治领域都具有重要意义。

月球是研究地球起源与演化的“最佳标本”。月球几乎没有大气和地质活动,岩石受损程度小,在那里研究月球岩石,相当于研究地球39亿~40亿年前的标本,探索月球可了解许多地球的早期信息。

探月是一项十分复杂的系统工程,可以带动和促进基础科学研究和高科技快速发展。上世纪六七十年代,美国通过实施“阿波罗”载人登月工程,带动了超高强度和耐高温材料、新型计算机、遥控作业等一大批高科技工业集群的发展。

吴伟仁介绍,我国近年来研制的1100多种新材料,80%是在空间技术的牵引下研制完成的。有近2000项空间技术成果已被应用到国民经济各个部门。

探月可以为人类开发利用月球资源做准备。月球上蕴藏着大量自然资源,已知有100多种矿物,其中有5种地球上没有。月球上有丰富的钛、铁、铀、钍、稀土等矿产,仅月海玄武岩中就至少含有可开采钛金属100万亿吨。月壤中有大量通过太阳风吹来的氦-3,这是一种安全、清洁,又高效的核聚变发电燃料,用它进行核聚变发电,可提供便宜、无毒和无放射性的能源,被科学界称作“完美能源”。据保守估计,月壤中有100万吨氦-3,用来发电可满足地球1万年的能源需求。正因为如此,月球被誉为21世纪的“波斯湾”。

■ 载人登月还需迈过哪些坎

不过,月球探测是一项非常复杂并具高风险的工程。从1958年8月11日到2007年9月11日,人类共发射了122个月球探测器,成功和基本成功59个,成功率仅48%。不少探测器都在着陆前发生致命故障,月球软着陆技术成为这些新兴航天势力的“叹息之壁”。

在常人看来,载人航天与载人登月的技术原理大同小异。其实,从载人航天到载人登月,还需要克服航天员太空行走、空间对接等诸多技术难题。

相比300多公里高度的太空轨道环境,38万公里外月球上的生存环境更为恶劣,夜间温度低至-180℃,白天温度高达150℃。未来载人登月,月球服是不可缺少的装备。这套“天衣”的科技含量和研制难度,远远要超过“飞天”舱外航天服。1969年7月,美国航天员阿姆斯特朗首次登月行走,身穿的月球服重19.69千克,其背部有一个能保证航天员在月面工作8个小时的生命保障系统。

此外,载人登月需要在近月轨道的超远距离上进行空间交会对接,需要更为先进、稳定的着陆返回式飞船……这些技术,目前在我国载人航天进程中已进行了卓有成效的初步探索,同时还需要在未来的实践中继续深入探索。

■ 新一轮“探月热”

人类早在上世纪60年代末就将航天员送上月球。从1969年7月到1972年12月,美国“阿波罗计划”共发射了7艘载人登月飞船,其中“阿波罗13”号因故障中途返回,其余6次都成功登月,并有12人在月球表面着陆,但之后载人登月归于沉寂。专家指出,当年的登月壮举,客观来说是两个超级大国冷战的结果,当时美苏飞船采用的很多技术都非常冒险,以现在的眼光客观评估,可靠性甚至到不了50%。

不过,随着航天科技的发展,近些年,人类对月球的探索再度升温。欧洲、日本、俄罗斯等都计划在未来20年内,将人送往月球。比如日本计划2025年在月球建立研究基地;俄罗斯计划于2030年实现载人登月。

2021年6月16日,全球空间探索大会期间,中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司联合发布了“国际月球科研站”路线图和合作伙伴指南,欢迎国际伙伴在各阶段参与进来。

美国前总统特朗普曾定下于2024年重返月球的目标。不过,美国国家航空航天局(NASA)2021年11月9日表示,这个名为“阿尔忒弥斯”载人登月的项目将推迟到2025年。

专家认为,人类登月计划再次提上议事日程,反映出月球的重要性。尤其是在人类飞向火星、探测小行星、走向宇宙更深处的大背景下,在月球上建立能源基地、科研基地,使其成为人类飞往火星的技术试验场、中继站和跳板,更是凸显出现实价值。

月球是离地球最近的星体,也是人类探索太空的第一站。千百年来,上九天揽月一直是人类的梦想。步入21世纪,随着航天科技快速进步,人类迎来新一轮探月热。

中国何时能实现载人登月?11月12日,中国科学院院士叶培建在接受央视专访时表示:2030年前,中国实现载人登月完全有可能。

■ 将在月球南极建科研站

从2004年我国探月工程立项实施,“嫦娥”一期确定了“绕、落、回”三步走战略规划起,至2020年12月17日,“嫦娥”五号返回器带着1731克月球样品成功着陆,标志着“绕、落、回”三步走战略规划圆满收官。

国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华去年12月17日在国新办发布会上曾表示,“嫦娥五号任务的成功实施,标志着我国具备了地月往返能力。通过这些技术验证,也是为未来载人登月打基础。”

那么,中国何时能实现载人登月?在央视11月12日晚“鲁健访谈”节目中,中国空间技术研究院技术顾问、研究员,中国科学院院士叶培建表示:“我个人认为,只要现在载人登月的技术攻关这么发展下去,只要国家下决心,在2030年之前,实现中国的载人登月是完全有可能的。”

持类似观点的不止叶培建一人。今年8月29日,在第35届全国青少年科技创新大赛上,中国工程院院士、运载火箭与航天技术专家龙乐豪披露,中国计划在2030年前后通过两次火箭发射,实现两名航天员登陆月球的目标。

龙乐豪介绍,未来这两次火箭发射任务都将使用长征五号改进型火箭,目前它是我国现役长征火箭家族中最强大的一款,而用于登月的长征五号改进型火箭将被命名为长征-5DY。

他还对此次登月过程进行了详细讲解,第一枚长征-5DY火箭将携带月球着陆器进入环月轨道进行等待,第二枚长征-5DY火箭会携带载人飞船,转移到之前发射的着陆器上进行登月活动。这个计划借鉴了前苏联当时的登月方案,可行性很高。 中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁今年3月接受采访时也透露,目前中国载人登月提上日程。未来发射的嫦娥六号计划在月球南极采样返回,嫦娥七号计划开展月球南极资源详查,嫦娥八号持续深化月球科学探测与应用,为构建月球科研站做前期探索。

未来可能会在月球南极建立国际月球科研站。之所以选择南极,是因为这里也跟地球一样存在极昼或极夜现象,一年中有180多天有光照条件。而且,这将是长期的月球驻留,而非短期停留。

对于中国后续的探月任务,吴伟仁充满了期待:“有人提出要在月球进行3D打印、盖房子,我认为这并非不可能实现。随着时间推移、技术进步和国家经济发展,这些设想有望在未来的几十年内变成现实。”

■ 为啥要“飞”到月亮上

叶培建接受央视采访时表示,当前太空探索绝不仅是一个单纯的科学问题,“科学发展带动技术,谁能够引领太空技术,就说明它的各项技术都是很好的,反过来,太空技术也可以回馈社会的各项技术。一个国家没有这些东西是不行的。”

大量实践和研究表明,月球探测活动在科研、能源、技术、经济和政治领域都具有重要意义。

月球是研究地球起源与演化的“最佳标本”。月球几乎没有大气和地质活动,岩石受损程度小,在那里研究月球岩石,相当于研究地球39亿~40亿年前的标本,探索月球可了解许多地球的早期信息。

探月是一项十分复杂的系统工程,可以带动和促进基础科学研究和高科技快速发展。上世纪六七十年代,美国通过实施“阿波罗”载人登月工程,带动了超高强度和耐高温材料、新型计算机、遥控作业等一大批高科技工业集群的发展。

吴伟仁介绍,我国近年来研制的1100多种新材料,80%是在空间技术的牵引下研制完成的。有近2000项空间技术成果已被应用到国民经济各个部门。

探月可以为人类开发利用月球资源做准备。月球上蕴藏着大量自然资源,已知有100多种矿物,其中有5种地球上没有。月球上有丰富的钛、铁、铀、钍、稀土等矿产,仅月海玄武岩中就至少含有可开采钛金属100万亿吨。月壤中有大量通过太阳风吹来的氦-3,这是一种安全、清洁,又高效的核聚变发电燃料,用它进行核聚变发电,可提供便宜、无毒和无放射性的能源,被科学界称作“完美能源”。据保守估计,月壤中有100万吨氦-3,用来发电可满足地球1万年的能源需求。正因为如此,月球被誉为21世纪的“波斯湾”。

■ 载人登月还需迈过哪些坎

不过,月球探测是一项非常复杂并具高风险的工程。从1958年8月11日到2007年9月11日,人类共发射了122个月球探测器,成功和基本成功59个,成功率仅48%。不少探测器都在着陆前发生致命故障,月球软着陆技术成为这些新兴航天势力的“叹息之壁”。

在常人看来,载人航天与载人登月的技术原理大同小异。其实,从载人航天到载人登月,还需要克服航天员太空行走、空间对接等诸多技术难题。

相比300多公里高度的太空轨道环境,38万公里外月球上的生存环境更为恶劣,夜间温度低至-180℃,白天温度高达150℃。未来载人登月,月球服是不可缺少的装备。这套“天衣”的科技含量和研制难度,远远要超过“飞天”舱外航天服。1969年7月,美国航天员阿姆斯特朗首次登月行走,身穿的月球服重19.69千克,其背部有一个能保证航天员在月面工作8个小时的生命保障系统。

此外,载人登月需要在近月轨道的超远距离上进行空间交会对接,需要更为先进、稳定的着陆返回式飞船……这些技术,目前在我国载人航天进程中已进行了卓有成效的初步探索,同时还需要在未来的实践中继续深入探索。

■ 新一轮“探月热”

人类早在上世纪60年代末就将航天员送上月球。从1969年7月到1972年12月,美国“阿波罗计划”共发射了7艘载人登月飞船,其中“阿波罗13”号因故障中途返回,其余6次都成功登月,并有12人在月球表面着陆,但之后载人登月归于沉寂。专家指出,当年的登月壮举,客观来说是两个超级大国冷战的结果,当时美苏飞船采用的很多技术都非常冒险,以现在的眼光客观评估,可靠性甚至到不了50%。

不过,随着航天科技的发展,近些年,人类对月球的探索再度升温。欧洲、日本、俄罗斯等都计划在未来20年内,将人送往月球。比如日本计划2025年在月球建立研究基地;俄罗斯计划于2030年实现载人登月。

2021年6月16日,全球空间探索大会期间,中国国家航天局和俄罗斯国家航天集团公司联合发布了“国际月球科研站”路线图和合作伙伴指南,欢迎国际伙伴在各阶段参与进来。

美国前总统特朗普曾定下于2024年重返月球的目标。不过,美国国家航空航天局(NASA)2021年11月9日表示,这个名为“阿尔忒弥斯”载人登月的项目将推迟到2025年。

专家认为,人类登月计划再次提上议事日程,反映出月球的重要性。尤其是在人类飞向火星、探测小行星、走向宇宙更深处的大背景下,在月球上建立能源基地、科研基地,使其成为人类飞往火星的技术试验场、中继站和跳板,更是凸显出现实价值。