西周琉璃河遗址发现重要证据

再证北京三千余年建城史

齐鲁晚报 2022年01月21日

2021年10月18日,第三届中国考古学大会在开幕式上公布了“百年百大考古发现”,其中有旧石器时代的周口店遗址、西周的琉璃河遗址、西汉的大葆台汉墓及明代的明定陵。其中琉璃河遗址是西周燕国都城所在地,距今有3000年左右,是北京建城的肇始。

近日,考古工作者就公布了关于北京建城的一件重要文字证据,这件文字证据再次证实北京3000年建城史。

□北宗

新出土铜簋

证明下葬时盖身错配

琉璃河遗址位于北京市房山区琉璃河镇镇区北侧,距北京市区38公里。

1974年,两座西周大墓的发现让琉璃河遗址走入人们的视野。从北京地区出土的最大青铜器堇鼎,到首博的镇馆之宝伯矩鬲(俗称牛头鬲),都出自这里;北京作为燕国都城的面纱也逐步被考古工作者揭开。

由于地下水位高,当年两座墓葬没有进行完整发掘。从2019年起,为了高质量建设琉璃河国家考古遗址公园,加强遗址展示水平,北京市文化遗产研究院联合中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院等多家单位,对M1901(原IIM253)与M1903(原IIM251)两座西周早期墓葬进行了再次发掘,并对琉璃河遗址的城址区和墓葬区开展考古工作,共发掘了西周早期墓葬五座、房址三座、疑似城外环壕一条,出土铜器、漆器、陶器、海贝、象牙器、丝织品标本等各类文物100余件。

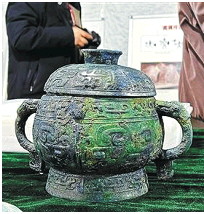

在琉璃河遗址发掘区,有一个巨大的圆形深坑,底部有少量积水。这个曾出土堇鼎的大墓现在编号为M1901,考古人员从中挖掘出一件铜簋,器盖内铭文为“白(伯)鱼作宝尊彝”,器内底铭文为“王公式于成周,王赐圉贝,用作宝尊彝”。琉璃河遗址考古发掘现场负责人介绍,铜簋与40多年前出土的圉簋纹饰相同,据铭文推断,这两件簋的盖、身在下葬时应是混淆了,整整错了3000年,这也证明了(伯)鱼和圉实为同一人,对于西周的名、字制度研究,增加了确凿的证据。

在考古现场展出的青铜面具、兽面形铜饰、成组的铜车马器、镂空有銎铜戈,纹饰精美、细节丰富,均为首次发现,表现出多元的文化因素。镂空有銎铜戈的结构和装饰受到周边多个地区的影响,封顶管銎的结构与北方草原的武器相似,考古专家认为这类戈不出自燕地,产地可能在南方。青铜面具、兽面形铜饰等盾饰的使用,包括一手执盾、一手执戈的武士形象,都昭示着M1901的主人身份绝非一般。

琉璃河遗址发掘区M1901墓非常著名,历经多次发掘出土了许多文物。此次出土的这件铜簋的盖子,就是在下葬时与前期出土的青铜簋“安”混了。

在M1901和M1903之间,新发现的M1902号墓出土了目前北京所知年代最早的墓葬头箱盖板,在北方地区也较少见。箱内有铜提梁卣、铜尊、铜爵、铜鼎、铜剑、漆器、陶器等,组合丰富。棺椁及人体骨骼均保存良好,椁板上有整只殉葬狗,与狗同出了一件铜铃,该墓是难得一见的完整材料。

M1902出土铜卣

出现珍贵铭文

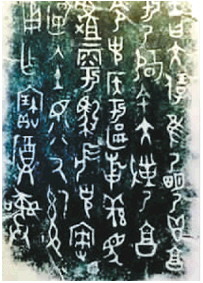

尤其值得一提的是,M1902墓内发掘出一件青铜卣,卣中铭文可辨识:“太保墉匽,延宛匽侯宫,太保赐作册奂贝,用作父辛宝尊彝。庚。”根据铭文,推断其大意为:“太保在匽筑城,遂后在匽侯宫举行祭礼。太保赏赐给作册奂贝,奂为他的父亲辛做了这件礼器。庚。”

铭文中出现“太保”“墉燕”“燕侯宫”等内容,证明了3000余年前,周王重臣召公亲临燕都,也就是今天的琉璃河燕都遗址所在地,建了燕国都城城墙。首都师范大学教授雷兴山认为,铭文中的“墉”字,是筑城之意,证实召公亲自来过琉璃河遗址,并在此筑都。北京大学考古文博学院教授孙庆伟认为,这篇铭文以无可争议的文字资料实证了3000余年的北京建城史,在世界城市史研究上具有独特价值,堪称北京之宝。

青铜卣上的铭文与20世纪80年代出土的克盉、克罍的铭文互为补充,是研究燕国早期历史的宝贵史料。

琉璃河遗址是西周早期燕国建立的都城,早已经得到公认,这里也出土了不少与召公奭有关的青铜器,如堇鼎等。虽然以前就有召公奭到达燕国的记录,但他亲自指挥修筑燕国都城的记录,还是首次发现。可见,这不仅是燕国建城最早的文字证据,更是北京建城最早的文字证据,历史价值不言而喻。

早在1962年,考古工作者就发现了琉璃河遗址,并进行了小规模的试掘。直到1974年,考古工作者对这里进行发掘,至1977年第一期考古工作结束,基本确认了琉璃河遗址就是西周早期的燕国始封地。1981年开始,又对琉璃河遗址进行了第二次发掘,到1986年发掘出了一座编号为M1193的墓。这座墓出土了一件“克盉”和一件“克罍”,铭文基本一致:周王将太保封于匽地,并任命克担任匽侯。克为了纪念此事,铸了这两件青铜器。

这次的新发现可以与克盉、克罍联系起来,共同反映燕国分封的史实。当时,周天子将召公奭分封在燕国。不过,召公奭要在周室留任太保,所以由儿子克代替就任。虽然召公奭没有就封国君,但他依然亲自前往燕国,并主持修筑了都城。在《史记·燕召公世家》中,说召公奭分封于燕国,但又说他治理西方,看上去似乎矛盾,而出土青铜器铭文解决了这一问题。可以印证的是,《史记·鲁周公世家》说周公旦分封鲁国,也是由长子代替就任。

“在这个头箱盖板里,我们发现了几个小惊喜。”考古专家介绍,一是包含青铜尊、青铜卣和青铜爵三件器物的青铜礼器组合;还辨识出了至少四件漆器,有一件可能是漆豆。“还有一个比较有意思的,就是发现了拆卸过的殉牲,经社科院考古所的老师判断,可能是半扇猪。”

“整体来说,在这个墓葬,考古队员发现了完整的漆器、铜器、陶器的组合,发现了头箱盖板,发现了木框最底下的一层席子,还有裹板,相当完整地揭露了西周时期的下葬过程,对还原并研究丧礼制度有一定的帮助。”王晶说。

燕都“穿井治城”

水平发达

北京市文物局考古处处长郭京宁介绍,本次发掘采用最新的测绘手段、信息记录手段和文物保护技术,对文物进行了精细化发掘。在曾出土伯矩鬲、现编号为M1903的大墓中,又新出土了多件漆器,可辨识的有三角纹簋、豆等。漆器的发现,弥补了上世纪现场文物保护技术有限的遗憾,对墓葬随葬器用制度的研究具有重要意义。

文物保护专业人员全程参与考古发掘工作,针对不同材质遗物进行因地制宜的文物保护,对木杆、席痕、朱砂、织物等有机类文物,使用薄荷醇等进行临时加固处理;漆木器等文物采取薄荷醇、石膏、聚氨酯发泡剂等,结合整体套箱快速提取后,迅速置入实验室进行实验室考古和保护修复。

为填补以往田野发掘的空白,研究西周墓葬的棺椁规制,考古人员首次采用了从椁室之外向内清理的“破壁发掘法”,对重点现象和出土器物进行1/2清理,重点痕迹留取剖面。清理出多处以往未发现的漆器、织物交叠现象,首次辨识出北京西周青铜箭头的木质箭杆、席纹等。首次成功提取到北京西周早期带纹饰的丝织品,精准还原了出土每件器物的空间位置,为还原下葬过程和丧礼制度提供了丰富的材料。

琉璃河遗址首次在北京的大遗址中建立了网络地理信息系统,将遥感考古、坐标信息、航空摄影、电法物探、勘探和发掘的成果统一到大遗址“一张图”中,建立三维模型,全面收集信息。考古人员还同步开展了植物考古、动物考古、冶金考古和测年、同位素分析工作。

“我们已经确定了两种墓葬形态,即居葬合一和单纯墓地,对墓地结构和族群分布有了更深刻的认识。”郭京宁介绍,城内新发现成规模的夯土建筑基址四处,大型水井七处。大型夯土保存之好、范围之大,在西周考古中属于前列。大型水井的井圹夯土宽度超过30米、深逾10米,分布在城南区域,说明西周燕都凿井技术的水平已经相当发达,大型水井附近存在高等级建筑的可能性非常高。专家认为,这些发现有助于进一步判断城内功能区的分布,了解燕国始封地的规划理念、组织模式和治理能力。

“本次厘清的西周墓地范围超出原有认识的墓葬区边界,表明琉璃河城外存在小型聚落,就近埋葬的情况。”郭京宁说,这对进一步了解琉璃河遗址辐射范围和族属分布具有价值,为琉璃河遗址公园的建设提供强大的考古支撑。

北京市文物局局长陈名杰表示,本次考古工作,为了解西周时期的礼乐制、分封制、葬制及葬俗、早期城址规划等相关问题提供了众多有价值的学术信息,是为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学交出的答卷。

近日,考古工作者就公布了关于北京建城的一件重要文字证据,这件文字证据再次证实北京3000年建城史。

□北宗

新出土铜簋

证明下葬时盖身错配

琉璃河遗址位于北京市房山区琉璃河镇镇区北侧,距北京市区38公里。

1974年,两座西周大墓的发现让琉璃河遗址走入人们的视野。从北京地区出土的最大青铜器堇鼎,到首博的镇馆之宝伯矩鬲(俗称牛头鬲),都出自这里;北京作为燕国都城的面纱也逐步被考古工作者揭开。

由于地下水位高,当年两座墓葬没有进行完整发掘。从2019年起,为了高质量建设琉璃河国家考古遗址公园,加强遗址展示水平,北京市文化遗产研究院联合中国社会科学院考古研究所、北京大学考古文博学院等多家单位,对M1901(原IIM253)与M1903(原IIM251)两座西周早期墓葬进行了再次发掘,并对琉璃河遗址的城址区和墓葬区开展考古工作,共发掘了西周早期墓葬五座、房址三座、疑似城外环壕一条,出土铜器、漆器、陶器、海贝、象牙器、丝织品标本等各类文物100余件。

在琉璃河遗址发掘区,有一个巨大的圆形深坑,底部有少量积水。这个曾出土堇鼎的大墓现在编号为M1901,考古人员从中挖掘出一件铜簋,器盖内铭文为“白(伯)鱼作宝尊彝”,器内底铭文为“王公式于成周,王赐圉贝,用作宝尊彝”。琉璃河遗址考古发掘现场负责人介绍,铜簋与40多年前出土的圉簋纹饰相同,据铭文推断,这两件簋的盖、身在下葬时应是混淆了,整整错了3000年,这也证明了(伯)鱼和圉实为同一人,对于西周的名、字制度研究,增加了确凿的证据。

在考古现场展出的青铜面具、兽面形铜饰、成组的铜车马器、镂空有銎铜戈,纹饰精美、细节丰富,均为首次发现,表现出多元的文化因素。镂空有銎铜戈的结构和装饰受到周边多个地区的影响,封顶管銎的结构与北方草原的武器相似,考古专家认为这类戈不出自燕地,产地可能在南方。青铜面具、兽面形铜饰等盾饰的使用,包括一手执盾、一手执戈的武士形象,都昭示着M1901的主人身份绝非一般。

琉璃河遗址发掘区M1901墓非常著名,历经多次发掘出土了许多文物。此次出土的这件铜簋的盖子,就是在下葬时与前期出土的青铜簋“安”混了。

在M1901和M1903之间,新发现的M1902号墓出土了目前北京所知年代最早的墓葬头箱盖板,在北方地区也较少见。箱内有铜提梁卣、铜尊、铜爵、铜鼎、铜剑、漆器、陶器等,组合丰富。棺椁及人体骨骼均保存良好,椁板上有整只殉葬狗,与狗同出了一件铜铃,该墓是难得一见的完整材料。

M1902出土铜卣

出现珍贵铭文

尤其值得一提的是,M1902墓内发掘出一件青铜卣,卣中铭文可辨识:“太保墉匽,延宛匽侯宫,太保赐作册奂贝,用作父辛宝尊彝。庚。”根据铭文,推断其大意为:“太保在匽筑城,遂后在匽侯宫举行祭礼。太保赏赐给作册奂贝,奂为他的父亲辛做了这件礼器。庚。”

铭文中出现“太保”“墉燕”“燕侯宫”等内容,证明了3000余年前,周王重臣召公亲临燕都,也就是今天的琉璃河燕都遗址所在地,建了燕国都城城墙。首都师范大学教授雷兴山认为,铭文中的“墉”字,是筑城之意,证实召公亲自来过琉璃河遗址,并在此筑都。北京大学考古文博学院教授孙庆伟认为,这篇铭文以无可争议的文字资料实证了3000余年的北京建城史,在世界城市史研究上具有独特价值,堪称北京之宝。

青铜卣上的铭文与20世纪80年代出土的克盉、克罍的铭文互为补充,是研究燕国早期历史的宝贵史料。

琉璃河遗址是西周早期燕国建立的都城,早已经得到公认,这里也出土了不少与召公奭有关的青铜器,如堇鼎等。虽然以前就有召公奭到达燕国的记录,但他亲自指挥修筑燕国都城的记录,还是首次发现。可见,这不仅是燕国建城最早的文字证据,更是北京建城最早的文字证据,历史价值不言而喻。

早在1962年,考古工作者就发现了琉璃河遗址,并进行了小规模的试掘。直到1974年,考古工作者对这里进行发掘,至1977年第一期考古工作结束,基本确认了琉璃河遗址就是西周早期的燕国始封地。1981年开始,又对琉璃河遗址进行了第二次发掘,到1986年发掘出了一座编号为M1193的墓。这座墓出土了一件“克盉”和一件“克罍”,铭文基本一致:周王将太保封于匽地,并任命克担任匽侯。克为了纪念此事,铸了这两件青铜器。

这次的新发现可以与克盉、克罍联系起来,共同反映燕国分封的史实。当时,周天子将召公奭分封在燕国。不过,召公奭要在周室留任太保,所以由儿子克代替就任。虽然召公奭没有就封国君,但他依然亲自前往燕国,并主持修筑了都城。在《史记·燕召公世家》中,说召公奭分封于燕国,但又说他治理西方,看上去似乎矛盾,而出土青铜器铭文解决了这一问题。可以印证的是,《史记·鲁周公世家》说周公旦分封鲁国,也是由长子代替就任。

“在这个头箱盖板里,我们发现了几个小惊喜。”考古专家介绍,一是包含青铜尊、青铜卣和青铜爵三件器物的青铜礼器组合;还辨识出了至少四件漆器,有一件可能是漆豆。“还有一个比较有意思的,就是发现了拆卸过的殉牲,经社科院考古所的老师判断,可能是半扇猪。”

“整体来说,在这个墓葬,考古队员发现了完整的漆器、铜器、陶器的组合,发现了头箱盖板,发现了木框最底下的一层席子,还有裹板,相当完整地揭露了西周时期的下葬过程,对还原并研究丧礼制度有一定的帮助。”王晶说。

燕都“穿井治城”

水平发达

北京市文物局考古处处长郭京宁介绍,本次发掘采用最新的测绘手段、信息记录手段和文物保护技术,对文物进行了精细化发掘。在曾出土伯矩鬲、现编号为M1903的大墓中,又新出土了多件漆器,可辨识的有三角纹簋、豆等。漆器的发现,弥补了上世纪现场文物保护技术有限的遗憾,对墓葬随葬器用制度的研究具有重要意义。

文物保护专业人员全程参与考古发掘工作,针对不同材质遗物进行因地制宜的文物保护,对木杆、席痕、朱砂、织物等有机类文物,使用薄荷醇等进行临时加固处理;漆木器等文物采取薄荷醇、石膏、聚氨酯发泡剂等,结合整体套箱快速提取后,迅速置入实验室进行实验室考古和保护修复。

为填补以往田野发掘的空白,研究西周墓葬的棺椁规制,考古人员首次采用了从椁室之外向内清理的“破壁发掘法”,对重点现象和出土器物进行1/2清理,重点痕迹留取剖面。清理出多处以往未发现的漆器、织物交叠现象,首次辨识出北京西周青铜箭头的木质箭杆、席纹等。首次成功提取到北京西周早期带纹饰的丝织品,精准还原了出土每件器物的空间位置,为还原下葬过程和丧礼制度提供了丰富的材料。

琉璃河遗址首次在北京的大遗址中建立了网络地理信息系统,将遥感考古、坐标信息、航空摄影、电法物探、勘探和发掘的成果统一到大遗址“一张图”中,建立三维模型,全面收集信息。考古人员还同步开展了植物考古、动物考古、冶金考古和测年、同位素分析工作。

“我们已经确定了两种墓葬形态,即居葬合一和单纯墓地,对墓地结构和族群分布有了更深刻的认识。”郭京宁介绍,城内新发现成规模的夯土建筑基址四处,大型水井七处。大型夯土保存之好、范围之大,在西周考古中属于前列。大型水井的井圹夯土宽度超过30米、深逾10米,分布在城南区域,说明西周燕都凿井技术的水平已经相当发达,大型水井附近存在高等级建筑的可能性非常高。专家认为,这些发现有助于进一步判断城内功能区的分布,了解燕国始封地的规划理念、组织模式和治理能力。

“本次厘清的西周墓地范围超出原有认识的墓葬区边界,表明琉璃河城外存在小型聚落,就近埋葬的情况。”郭京宁说,这对进一步了解琉璃河遗址辐射范围和族属分布具有价值,为琉璃河遗址公园的建设提供强大的考古支撑。

北京市文物局局长陈名杰表示,本次考古工作,为了解西周时期的礼乐制、分封制、葬制及葬俗、早期城址规划等相关问题提供了众多有价值的学术信息,是为建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学交出的答卷。