回到历史现场,重现齐鲁芳华

齐鲁晚报 2022年03月10日

□倪自放

看到历史文化纪录片《战国大学堂之稷下学宫》的成片,思绪回到了五年前的那个春天:2017年4月27日,在临淄区齐文化博物院,见证《战国大学堂之稷下学宫》的开机仪式。

在开机仪式现场,这部纪录片的主创人员透露了以下信息,一是拍摄纪录片的目的,在于探寻中国思想文化的发展源头;二是在鲁剧、山东电影品牌逐渐形成影响后,我省提出打造“纪录山东”品牌,这部纪录片是“纪录山东”的第一个重要作品;三是这部纪录片表现百家争鸣,会有孟子、荀子,会有李斯、韩非;四是把一段静静锁在历史记忆中、与受众无交集的尘封故事呈现出来,要做到专业而且有趣。

从目前我们看到的这部历史文化纪录片的内容看,《战国大学堂之稷下学宫》的主创们兑现了当初他们透露的信息和承诺,有许多创新之处,为“纪录山东”开了一个好头。总结起来,一是恰到好处的剧情化表达,通过演员的表演回到历史的现场,《战国大学堂之稷下学宫》剧情化表达方面的度掌握得还是不错的;二是写稷下,写齐文化,写齐鲁文化,但不仅仅是写齐鲁文化,而是还原“百家争鸣”前后的时代,以中国文明史、世界文明史的视野写齐鲁文化,从传播学角度讲,这为齐鲁文化的现代化传播找到了一个新的角度。

首先是恰到好处的剧情化表达。

在纪录片中有演员参与扮演角色,以此更为形象地回到历史的现场,这对于纪录片而言并不鲜见,近年来纪录片领域甚至掀起一股找明星来扮演纪录片中角色的风潮,剧情化展现在纪录片中所占的比例越来越大。这种过度的剧情化,已经引起了业内的警惕,甚至有纪录片“去剧情化”的呼声。

之所以说《战国大学堂之稷下学宫》是恰到好处的剧情化表达,一是这种剧情化表达并没有滥。在这部纪录片中,那些历史上我们耳熟能详的所谓名场面,比如田午接见扁鹊、淳于髡劝谕齐威王、孟子见齐宣王、韩非李斯的纠葛等,都以剧情化形式再现。不过,据我的统计,这种明显的有剧情的表达,不超过纪录片的三分之一。而且,本片中所有的剧情化呈现,全都清晰地标注了出处,表明这些场景只不过是对经典典籍的再现,我能感觉到主创内心那种强烈的想法,即这些所谓的故事不是电视剧,不是儿戏,这保证了纪录片的尊严。

二是有限的剧情化表达、表演不输历史题材剧,而且很好地借鉴了一些类型电影、剧集在人物塑造方面的优点。《战国大学堂之稷下学宫》的演员没有我们熟悉的明星,但表演一点也不逊色。在有限的剧情里,孟子、淳于髡、荀子、韩非、李斯等人的形象令人印象深刻。不同于电视剧里演员远景、近景、中景交替出现,《战国大学堂之稷下学宫》中的演员们当然有许多远景镜头,但绝大部分镜头还是直接怼在脸上而且给出长时间凝视的那种特写拍摄,这是非常考验演员演技的。另外,我们在这部纪录片中,可以清晰地看到孟子、淳于髡互相争鸣又惺惺相惜的形象,孟子与淳于髡城门口初见时的远景,孟子与淳于髡话别后淳于髡在城门下那个孤独的身影,孟子在临淄城西画邑停留三天的徘徊,本身就是一首首诗啊。在这部纪录片中,韩非和李斯从荒野中的擦肩而过,到共同接受荀子的教诲,以不同的形式到秦国,再到两人最后产生的纠葛,恰如类型电影里的双雄模式再现。

其次,关于齐鲁文化传播角度下的《战国大学堂之稷下学宫》。

我清楚地记得,这部文化纪录片最初的名字叫《稷下学宫》,现在的名字叫《战国大学堂之稷下学宫》,应该说,这两个名字的定位区别还是很大的。

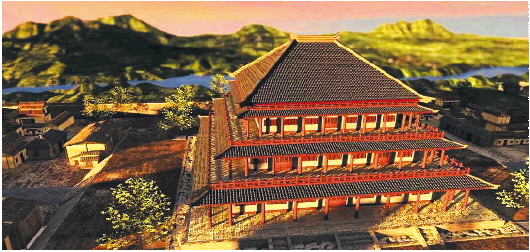

从狭义的角度说,《稷下学宫》可能较多地局限于世界上第一所官办高等学府,局限于“百家争鸣”的重要舞台这一定位,或者说,较多地表现齐文化。而从《战国大学堂之稷下学宫》的内容看,这部纪录片表现的视角不仅仅是建立稷下学宫的齐国君主的视角,不仅仅是稷下学宫的先生们,还有稷下学宫被毁之后相当长时间里的战国史,甚至延伸至汉朝。

不仅仅如此,在第一集的末尾,留下了“日益成熟的稷下学宫是属于齐国还是天下”的设问;在第二集的结尾,提出了孟子带来的邹鲁之风在齐地传播,与百家争鸣的稷下气象,共同培育出影响后世千年的齐鲁文化;第三集的结尾,提到荀子和邹衍的文化在稷下争鸣,共同汇入中国文化的长流,而灿若群星的稷下思想则向着天下传播开来;第四集则讲韩非和李斯终结了纷争的乱世,也将终结思想争鸣的时代;在整部纪录片的多处和第五集的最后,希腊学园与稷下学宫的对比被提及多次,坚信美德和真理,坚守理性的尊严,坚守教育的奉献,这是希腊学园也是稷下学宫献于后世的精神遗产。

所以说,《战国大学堂之稷下学宫》从稷下起步,但不仅是讲述齐文化,不仅是讲述齐鲁文化,而是讲述中国文化,并且具有了世界文明史的视野。从传播学的角度讲,这对我们讲述山东故事、中国故事也是一个提示,即在更广大的视野里讲述山东故事、中国故事、中国历史,登高而望远,得到的见识会更宽广。

(作者为山东省签约艺术评论家)

看到历史文化纪录片《战国大学堂之稷下学宫》的成片,思绪回到了五年前的那个春天:2017年4月27日,在临淄区齐文化博物院,见证《战国大学堂之稷下学宫》的开机仪式。

在开机仪式现场,这部纪录片的主创人员透露了以下信息,一是拍摄纪录片的目的,在于探寻中国思想文化的发展源头;二是在鲁剧、山东电影品牌逐渐形成影响后,我省提出打造“纪录山东”品牌,这部纪录片是“纪录山东”的第一个重要作品;三是这部纪录片表现百家争鸣,会有孟子、荀子,会有李斯、韩非;四是把一段静静锁在历史记忆中、与受众无交集的尘封故事呈现出来,要做到专业而且有趣。

从目前我们看到的这部历史文化纪录片的内容看,《战国大学堂之稷下学宫》的主创们兑现了当初他们透露的信息和承诺,有许多创新之处,为“纪录山东”开了一个好头。总结起来,一是恰到好处的剧情化表达,通过演员的表演回到历史的现场,《战国大学堂之稷下学宫》剧情化表达方面的度掌握得还是不错的;二是写稷下,写齐文化,写齐鲁文化,但不仅仅是写齐鲁文化,而是还原“百家争鸣”前后的时代,以中国文明史、世界文明史的视野写齐鲁文化,从传播学角度讲,这为齐鲁文化的现代化传播找到了一个新的角度。

首先是恰到好处的剧情化表达。

在纪录片中有演员参与扮演角色,以此更为形象地回到历史的现场,这对于纪录片而言并不鲜见,近年来纪录片领域甚至掀起一股找明星来扮演纪录片中角色的风潮,剧情化展现在纪录片中所占的比例越来越大。这种过度的剧情化,已经引起了业内的警惕,甚至有纪录片“去剧情化”的呼声。

之所以说《战国大学堂之稷下学宫》是恰到好处的剧情化表达,一是这种剧情化表达并没有滥。在这部纪录片中,那些历史上我们耳熟能详的所谓名场面,比如田午接见扁鹊、淳于髡劝谕齐威王、孟子见齐宣王、韩非李斯的纠葛等,都以剧情化形式再现。不过,据我的统计,这种明显的有剧情的表达,不超过纪录片的三分之一。而且,本片中所有的剧情化呈现,全都清晰地标注了出处,表明这些场景只不过是对经典典籍的再现,我能感觉到主创内心那种强烈的想法,即这些所谓的故事不是电视剧,不是儿戏,这保证了纪录片的尊严。

二是有限的剧情化表达、表演不输历史题材剧,而且很好地借鉴了一些类型电影、剧集在人物塑造方面的优点。《战国大学堂之稷下学宫》的演员没有我们熟悉的明星,但表演一点也不逊色。在有限的剧情里,孟子、淳于髡、荀子、韩非、李斯等人的形象令人印象深刻。不同于电视剧里演员远景、近景、中景交替出现,《战国大学堂之稷下学宫》中的演员们当然有许多远景镜头,但绝大部分镜头还是直接怼在脸上而且给出长时间凝视的那种特写拍摄,这是非常考验演员演技的。另外,我们在这部纪录片中,可以清晰地看到孟子、淳于髡互相争鸣又惺惺相惜的形象,孟子与淳于髡城门口初见时的远景,孟子与淳于髡话别后淳于髡在城门下那个孤独的身影,孟子在临淄城西画邑停留三天的徘徊,本身就是一首首诗啊。在这部纪录片中,韩非和李斯从荒野中的擦肩而过,到共同接受荀子的教诲,以不同的形式到秦国,再到两人最后产生的纠葛,恰如类型电影里的双雄模式再现。

其次,关于齐鲁文化传播角度下的《战国大学堂之稷下学宫》。

我清楚地记得,这部文化纪录片最初的名字叫《稷下学宫》,现在的名字叫《战国大学堂之稷下学宫》,应该说,这两个名字的定位区别还是很大的。

从狭义的角度说,《稷下学宫》可能较多地局限于世界上第一所官办高等学府,局限于“百家争鸣”的重要舞台这一定位,或者说,较多地表现齐文化。而从《战国大学堂之稷下学宫》的内容看,这部纪录片表现的视角不仅仅是建立稷下学宫的齐国君主的视角,不仅仅是稷下学宫的先生们,还有稷下学宫被毁之后相当长时间里的战国史,甚至延伸至汉朝。

不仅仅如此,在第一集的末尾,留下了“日益成熟的稷下学宫是属于齐国还是天下”的设问;在第二集的结尾,提出了孟子带来的邹鲁之风在齐地传播,与百家争鸣的稷下气象,共同培育出影响后世千年的齐鲁文化;第三集的结尾,提到荀子和邹衍的文化在稷下争鸣,共同汇入中国文化的长流,而灿若群星的稷下思想则向着天下传播开来;第四集则讲韩非和李斯终结了纷争的乱世,也将终结思想争鸣的时代;在整部纪录片的多处和第五集的最后,希腊学园与稷下学宫的对比被提及多次,坚信美德和真理,坚守理性的尊严,坚守教育的奉献,这是希腊学园也是稷下学宫献于后世的精神遗产。

所以说,《战国大学堂之稷下学宫》从稷下起步,但不仅是讲述齐文化,不仅是讲述齐鲁文化,而是讲述中国文化,并且具有了世界文明史的视野。从传播学的角度讲,这对我们讲述山东故事、中国故事也是一个提示,即在更广大的视野里讲述山东故事、中国故事、中国历史,登高而望远,得到的见识会更宽广。

(作者为山东省签约艺术评论家)