冒昧的结识 永远的遗憾

——写在著名考古学者夏名采先生去世十周年

齐鲁晚报 2022年04月19日

夏名采(1941-2012)先生是我国著名考古学者,青州龙兴寺窖藏造像发掘的重要参与者、主持者,著有《山东青州兴国寺故址出土石造像》《青州龙兴寺佛教造像窖藏》等专著和文章。我生也晚,本无缘与先生相识,更无缘深交,不想竟有天赐良机,不但得识前辈先贤,且多蒙赐教,受益良多。今年4月18日是先生去世十周年纪念日,十年前得知夏先生去世后,我就一直想写一篇小文来记述与先生的交往,不想竟一拖十年。

□刘文涛

识荆

2008年8月末的一天,一位大学生慕名第一次来到青州博物馆,在二楼龙兴寺造像展厅里,被眼前一尊尊精美造像彻底吸引住了。在那尊彩绘贴金石雕菩萨造像前,从造型到神态,再到彩绘,看了多长时间他自己也记不清了,反正那个下午他一直在这个展厅徘徊。当时展厅不允许照相,那就好好看个够。使得一位年轻保安过来主动搭话,“我看你像个学生,看了一下午了,想了解这些佛,让我们的老馆长来给你讲讲。”末了还怕那位学生不相信他说的话,保安又说道:“夏馆长人很好,愿意给年轻人讲。”那个学生还是带着怀疑的神态怯怯地答道,“我不认识他,也没他的联系方式。”那个保安得意地说,“我有他的电话号码,我给你。”那位学生拿出他的老式诺基亚手机记下了个手机号,稀里糊涂地就拨了过去。那边传来了不太标准的普通话:“喂,你是哪位?”那学生赶紧自报家门,并说有几个造像的问题想请教。先生回答,“您稍等,我马上去博物馆(夏先生家就在博物馆门外路南家属院)。”约摸二十分钟,一位穿着一件白色T恤上衣,灰色短裤,棕色露孔凉鞋的“老头”,一路跟博物馆工作人员打着招呼进来了。那个学生在二楼前的走廊上看得真真切切。

那个学生就是我,这是我第一次见到夏先生时的情形。

夏先生上楼来,先和我握手,说是欢迎我来青州博物馆参观。我自报家门说是寿光人,来青州等坐晚上的火车去太原返校。下午提前来青州,专门参观博物馆。我又说看到青州的造像太震撼了,先生能不能给我讲讲。夏先生边听边走进了展厅。从单体造像讲到背屏造像,从北魏的高发髻到东魏的娃娃脸,先生讲得眉飞色舞,我听得过瘾入迷。不觉间又到了我仔细观察的那尊彩绘贴金菩萨像前,先生指着造像腰间系着的束带说,“你看工匠们雕的这个花扣多么灵动。”“胖嘟嘟的左手,拇指、食指两个指尖轻轻捏着披巾。”边说边用手比画。“整个造像的色彩用得多么协调自然,宝冠上的金上薄下厚,是泥金流淌的结果。”“你看嘴角边的两撇小胡子,翘得灵动,是造像的点睛之笔。”先生讲得沉浸其中,眼睛也眯成了一条缝。

我生也晚,上大学后才知道青州龙兴寺窖藏佛像,准确地说是大二时在图书馆看三联书店出版的夏先生大著《青州龙兴寺佛教造像窖藏》,才有了初步了解。这次观看实物,再听先生讲解,获益匪浅,受教终生。我又请教了先生几个问题,记得有造像风格源流问题、青州刻工问题,先生都知无不言,详细解答。关于青州风格,他倾向于受南方甚至印度影响。法显南亚求法,义熙八年从青州牢(崂)山上岸,居青州一冬一夏,带回的行李中就有梵像画轴,肯定对青州的造像风格源头产生过影响。慕容氏于隆安二年建都广固城,推崇佛教,大兴寺院,对青州的造像风格也有影响。他还嘱咐我可以对这个问题进行梳理研究。

关于青州的刻工,他讲到几方面促成了青州的刻工水平。一是青州青石质地好,致密、细腻、温润,适合雕刻,效果突出。二是从中古以来,青州一直是山东地区乃至东方的行政中心,经济、文化高度发达,也促进了青州工匠的素质与水平。先生边说边指着菩萨下面的莲座说,“你看这就是造像出土后,博物馆请现在的青州石工后配的,我是满意的。”

不觉间一小时过去了,博物馆马上闭馆,保安忙着检查展厅安全,关灯关门,我跟在先生身后才恋恋不舍地走出展厅。下楼的空隙,我还请教先生如果研究龙兴寺该看谁的书,先生不加思索地说道,宿白先生的青州三篇是解读青州龙兴寺造像的不二法钥。到了馆外,先生热情地邀请我去他家吃晚饭。我言道,冒昧打扰已经不好意思了,焉敢再叨扰先生,我还要赶火车。先生笑笑也不客气,互道别。夏末的傍晚,红日西沉,南阳河上吹来凉风阵阵,脚踩着博物馆前斑驳沧桑的石板路,心中的惬意与激动、兴奋简直无以言表,痛快到了极点。

赐书

夏去冬来,转眼又到了寒假。我照例还是火车坐到青州站,再转乘汽车回家。我心里早有打算,带点山西土特产到青州先去看夏先生。提前给先生打电话,还是深深印在脑海里的声音——“喂,您是哪位?”我赶紧报家门,那头传来了笑声。“哦,想起来了。快放假了吧?”我快速答应着,并说明天早上到青州,想去看您。

先生爽快答应着并问我几点到青州,嘱咐我坐几路公交车到他家。那时太原到青州方向一天仅一趟火车。晚上九点半发车,次日凌晨5点左右到青州站,我怕说这个点儿先生不方便,就骗先生说七点半到青州,八点多到他家。待凌晨出站天还未亮,到六点十分,我坐上第一趟发车的公交9路。零星几个行人在冰凉的车厢里,感觉格外冷。清晨马路上,行人车辆如寥寥晨星,公交开得飞快,红灯都躲了起来,约摸二十来分钟就到了博物馆东面路口。

我下车还不到七点,背着行李到一早餐铺吃了火烧、豆腐脑。时间一点点过去,一会儿太阳也出来了,心里变得暖暖的,脑子中盘桓着见了先生该请教什么问题。坐到八点给先生打电话,先生马上就听出了我的声音,忙问我到哪了。我说已到您小区附近了。我快步往博物馆家属院走去,到了大门口,与正下楼来接我的夏先生迎面相见。夏先生笑着领我上楼,到他书房。我先呈上土仪,他责备我说上学还花钱,没有必要。我笑着应承这些东西不值钱。待我坐下,茶水已泡好,并问我吃没吃早饭,我答已吃过,寒暄客气几句便聊了起来。

聊着聊着聊到了太原。先生说他一辈子去过两趟太原。一次是1966年,当时在太原南工人文化宫搞过一个全国农业学大寨展览,抽调北大考古专业学生去太原布展,先生也在其中。第二次是1995年,当时青州仰天山要恢复修缮文殊院。先生前期专门去文殊菩萨的道场五台山考察,途经太原去看望了青州籍老画家、山西大学美术系教授杨秀珍先生和老同学山西大学历史系教授李裕民先生。

杨先生是享誉画坛的女画家,籍贯青州,1934年考入北平国立艺专,入齐白石门下,深得齐派水墨真谛。1952年随丈夫中国古典文学教授靳极苍到山西大学任教。青州博物新馆开馆时,杨先生为家乡捐献画作三十余幅(含自己作品与收藏作品)。2015年夏,我曾在太原南宫旧书市场见到一封1997年4月夏先生写给杨先生的书信原件,信中也提到了感谢杨先生、靳先生对青州博物馆的关心,汇报了龙兴寺窖藏佛像的出土情况,邀请二位先生回来看看家乡。信的最后一句:“青州的四月春暖花开,祝愿二位先生早日成行。”寥寥数语,却蕴含着夏先生对杨先生、靳先生的无上敬意。

其间又聊起法显的问题,他又起身从书架上取下中国佛教文化研究所编著的《佛国记》借我回去读。临走时夏先生把早准备好的大著《青州龙兴寺佛教造像窖藏》贶赐我一本。并说这个书他手头只有两本了,一本自己留下,一本给我,使我终身铭感。

遗憾

2011年夏末,我从太原回老家,途经青州(那时太原到青州火车已变成每天三趟),我照例去看望夏先生。提前约好时间,来的多了,早已轻车熟路,径直上楼敲门。先生老伴曲老师开门,让进那间不大的书房。夏先生正在电脑旁忙,见我来一边收拾案前堆摞的资料,一边说,“现在电脑是个好东西,存储、查询资料是真方便,可惜我打字慢,专门从济南买了个手写键盘。”收拾完落座,先生把切好的西瓜递给我,笑着问我的近况,先生一笑露出整齐的白牙齿,和蔼慈祥。

聊到龙兴寺,先生讲起了一段往事。1997年秋,杨泓先生陪同宿白先生莅临青州考察。期间杨先生问夏先生一个问题——全国中古造像哪里最好,夏先生答道敦煌莫高窟。杨先生言,敦煌虽好,但最精美的壁画都是平面。夏先生再答,洛阳龙门宾阳三洞,杨先生言,宾阳三洞造像神态过于单一。夏先生不语,杨先生说:“夏名采,全国最好的造像就在你青州。”夏先生讲述这段往事的时候,眼睛里的自豪感都能觉出要溢出来。

又聊到了青州西南的“山体大佛”,这是一个全长2600米,有九个山头组成,轮廓清晰的仰面佛像。夏先生对这个遗迹说了句:“太原蒙山大佛已经找到。我对《北齐书》中记载的‘凿晋阳西山为大佛像,一夜燃油万盆,光照宫内。’的记载场景原来是不信的。青州这个绵延五华里的仰面像,更符合‘一夜燃油万盆’的场景记录。”

说着他拉开抽屉还给我找了一张“山体大佛”照片,说是有一年雨过天晴后他爬到早预选好的山顶上拍的,很清楚。我接过来一看,照片右下角写着日期“99.6.16”。

说话间他又在柜橱里找出一个档案袋,打开看了一眼递给我说,“送给你”。我双手接过拿出来展开一看,是两张拓片:一张是隋代《朱神达墓志》,这个原石在青州博物馆展厅,我太熟悉了。另一张我没见过,看题目是《观沂山瀑布二首》,落款是北海赵秉忠。天啊,是状元卷的作者所写的草书诗碑。我直呼这些拓片都很珍贵,我不能要。夏先生说“我老了,研究不动了,我看你对碑刻感兴趣,送给你好好研究。这个朱神达墓志是1970年代我从云峡河用大金鹿自行车驮回馆里来的。回来拓了几张,这张还是初拓之一呢,现在不好找了。”我喏喏应承着。

这次我给夏先生带了宿白先生新出的《汉文佛籍目录》和《汉唐宋元考古》两本书。夏先生连说谢谢。又拉开刚才放照片的抽屉,从里面找出一张宿白先生的照片,说“你送我宿先生的书,我送你张宿先生的照片吧,这是1991年我给宿先生照的。”我激动不已,斗胆又让夏先生签上名,先生提笔在照片背面下方写上“1991年秋,宿白先生云门山第二窟前留影,夏名采。”

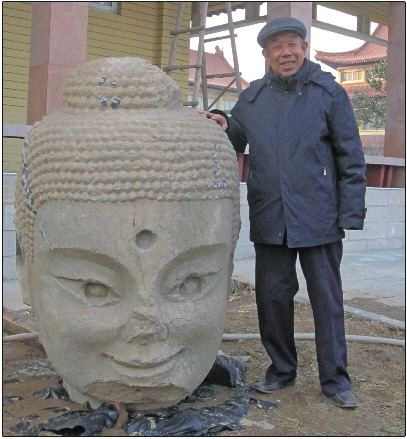

那一下午聊得特别多。先生还讲到当年春天他回湖南石门老家的诸多事情,他从电脑上找出当年拍的照片给我看。说他当年上中学坐船的渡口还在,他一个本家姑姑九十多了还健在等等。天色将晚,我起身告辞。在起身后,我往夏先生靠墙的书架上望了一眼,在第二排看见了1965年出版的《京山屈家岭》考古报告。我问先生,这么早出版的新石器报告您也有,先生说,这是上大学时买的,当年在北大上学时买的书就剩这一本了。先生边说边叹气,似乎又回忆起了他的青春,回忆起了这七十年的坎坷。先生送我下楼,到了小区门口,我说,我还从没跟您合过影呢,我们照一张吧。先生直摆手,说今天衣冠不整,下次,下次和你照。那天先生穿着“二股筋”背心,拖鞋,确实有些“随意”,我也就没在意。好吧,下次,下次一定照。只是没想到这竟是我最后一次见先生,没有了下次,以致留下永久的遗憾。

2012年4月18日,夏先生在与病魔斗争了一个多月后,离开了这个世界,到今年已整整十年。这十年间,我经常想起他。在青州博物馆中,有一只1979年他雇拖拉机从迟家庄拉回来的石羊。石羊胸部刊有“正始五年”年号。我第二次见夏先生时,曾送先生一张出土于寿光的北魏正始二年墓志砖拓片。他一手拿着拓片,一手拉着我的手来看同刊正始年号的石羊。以后每次和他来博物馆展厅,他都会说这个石羊胸前的年号和我给的拓片都有正始年号,每次都说。人老容易絮叨,但这也是夏先生的纯粹之处。先生魂归道山十年了,这十年里,青州博物馆我还是常去,每次去都能看到那只石羊还在展厅内静静地卧着,却无法听到夏先生的激情讲解,也无法听到先生再一次关于正始年号的絮叨。

□刘文涛

识荆

2008年8月末的一天,一位大学生慕名第一次来到青州博物馆,在二楼龙兴寺造像展厅里,被眼前一尊尊精美造像彻底吸引住了。在那尊彩绘贴金石雕菩萨造像前,从造型到神态,再到彩绘,看了多长时间他自己也记不清了,反正那个下午他一直在这个展厅徘徊。当时展厅不允许照相,那就好好看个够。使得一位年轻保安过来主动搭话,“我看你像个学生,看了一下午了,想了解这些佛,让我们的老馆长来给你讲讲。”末了还怕那位学生不相信他说的话,保安又说道:“夏馆长人很好,愿意给年轻人讲。”那个学生还是带着怀疑的神态怯怯地答道,“我不认识他,也没他的联系方式。”那个保安得意地说,“我有他的电话号码,我给你。”那位学生拿出他的老式诺基亚手机记下了个手机号,稀里糊涂地就拨了过去。那边传来了不太标准的普通话:“喂,你是哪位?”那学生赶紧自报家门,并说有几个造像的问题想请教。先生回答,“您稍等,我马上去博物馆(夏先生家就在博物馆门外路南家属院)。”约摸二十分钟,一位穿着一件白色T恤上衣,灰色短裤,棕色露孔凉鞋的“老头”,一路跟博物馆工作人员打着招呼进来了。那个学生在二楼前的走廊上看得真真切切。

那个学生就是我,这是我第一次见到夏先生时的情形。

夏先生上楼来,先和我握手,说是欢迎我来青州博物馆参观。我自报家门说是寿光人,来青州等坐晚上的火车去太原返校。下午提前来青州,专门参观博物馆。我又说看到青州的造像太震撼了,先生能不能给我讲讲。夏先生边听边走进了展厅。从单体造像讲到背屏造像,从北魏的高发髻到东魏的娃娃脸,先生讲得眉飞色舞,我听得过瘾入迷。不觉间又到了我仔细观察的那尊彩绘贴金菩萨像前,先生指着造像腰间系着的束带说,“你看工匠们雕的这个花扣多么灵动。”“胖嘟嘟的左手,拇指、食指两个指尖轻轻捏着披巾。”边说边用手比画。“整个造像的色彩用得多么协调自然,宝冠上的金上薄下厚,是泥金流淌的结果。”“你看嘴角边的两撇小胡子,翘得灵动,是造像的点睛之笔。”先生讲得沉浸其中,眼睛也眯成了一条缝。

我生也晚,上大学后才知道青州龙兴寺窖藏佛像,准确地说是大二时在图书馆看三联书店出版的夏先生大著《青州龙兴寺佛教造像窖藏》,才有了初步了解。这次观看实物,再听先生讲解,获益匪浅,受教终生。我又请教了先生几个问题,记得有造像风格源流问题、青州刻工问题,先生都知无不言,详细解答。关于青州风格,他倾向于受南方甚至印度影响。法显南亚求法,义熙八年从青州牢(崂)山上岸,居青州一冬一夏,带回的行李中就有梵像画轴,肯定对青州的造像风格源头产生过影响。慕容氏于隆安二年建都广固城,推崇佛教,大兴寺院,对青州的造像风格也有影响。他还嘱咐我可以对这个问题进行梳理研究。

关于青州的刻工,他讲到几方面促成了青州的刻工水平。一是青州青石质地好,致密、细腻、温润,适合雕刻,效果突出。二是从中古以来,青州一直是山东地区乃至东方的行政中心,经济、文化高度发达,也促进了青州工匠的素质与水平。先生边说边指着菩萨下面的莲座说,“你看这就是造像出土后,博物馆请现在的青州石工后配的,我是满意的。”

不觉间一小时过去了,博物馆马上闭馆,保安忙着检查展厅安全,关灯关门,我跟在先生身后才恋恋不舍地走出展厅。下楼的空隙,我还请教先生如果研究龙兴寺该看谁的书,先生不加思索地说道,宿白先生的青州三篇是解读青州龙兴寺造像的不二法钥。到了馆外,先生热情地邀请我去他家吃晚饭。我言道,冒昧打扰已经不好意思了,焉敢再叨扰先生,我还要赶火车。先生笑笑也不客气,互道别。夏末的傍晚,红日西沉,南阳河上吹来凉风阵阵,脚踩着博物馆前斑驳沧桑的石板路,心中的惬意与激动、兴奋简直无以言表,痛快到了极点。

赐书

夏去冬来,转眼又到了寒假。我照例还是火车坐到青州站,再转乘汽车回家。我心里早有打算,带点山西土特产到青州先去看夏先生。提前给先生打电话,还是深深印在脑海里的声音——“喂,您是哪位?”我赶紧报家门,那头传来了笑声。“哦,想起来了。快放假了吧?”我快速答应着,并说明天早上到青州,想去看您。

先生爽快答应着并问我几点到青州,嘱咐我坐几路公交车到他家。那时太原到青州方向一天仅一趟火车。晚上九点半发车,次日凌晨5点左右到青州站,我怕说这个点儿先生不方便,就骗先生说七点半到青州,八点多到他家。待凌晨出站天还未亮,到六点十分,我坐上第一趟发车的公交9路。零星几个行人在冰凉的车厢里,感觉格外冷。清晨马路上,行人车辆如寥寥晨星,公交开得飞快,红灯都躲了起来,约摸二十来分钟就到了博物馆东面路口。

我下车还不到七点,背着行李到一早餐铺吃了火烧、豆腐脑。时间一点点过去,一会儿太阳也出来了,心里变得暖暖的,脑子中盘桓着见了先生该请教什么问题。坐到八点给先生打电话,先生马上就听出了我的声音,忙问我到哪了。我说已到您小区附近了。我快步往博物馆家属院走去,到了大门口,与正下楼来接我的夏先生迎面相见。夏先生笑着领我上楼,到他书房。我先呈上土仪,他责备我说上学还花钱,没有必要。我笑着应承这些东西不值钱。待我坐下,茶水已泡好,并问我吃没吃早饭,我答已吃过,寒暄客气几句便聊了起来。

聊着聊着聊到了太原。先生说他一辈子去过两趟太原。一次是1966年,当时在太原南工人文化宫搞过一个全国农业学大寨展览,抽调北大考古专业学生去太原布展,先生也在其中。第二次是1995年,当时青州仰天山要恢复修缮文殊院。先生前期专门去文殊菩萨的道场五台山考察,途经太原去看望了青州籍老画家、山西大学美术系教授杨秀珍先生和老同学山西大学历史系教授李裕民先生。

杨先生是享誉画坛的女画家,籍贯青州,1934年考入北平国立艺专,入齐白石门下,深得齐派水墨真谛。1952年随丈夫中国古典文学教授靳极苍到山西大学任教。青州博物新馆开馆时,杨先生为家乡捐献画作三十余幅(含自己作品与收藏作品)。2015年夏,我曾在太原南宫旧书市场见到一封1997年4月夏先生写给杨先生的书信原件,信中也提到了感谢杨先生、靳先生对青州博物馆的关心,汇报了龙兴寺窖藏佛像的出土情况,邀请二位先生回来看看家乡。信的最后一句:“青州的四月春暖花开,祝愿二位先生早日成行。”寥寥数语,却蕴含着夏先生对杨先生、靳先生的无上敬意。

其间又聊起法显的问题,他又起身从书架上取下中国佛教文化研究所编著的《佛国记》借我回去读。临走时夏先生把早准备好的大著《青州龙兴寺佛教造像窖藏》贶赐我一本。并说这个书他手头只有两本了,一本自己留下,一本给我,使我终身铭感。

遗憾

2011年夏末,我从太原回老家,途经青州(那时太原到青州火车已变成每天三趟),我照例去看望夏先生。提前约好时间,来的多了,早已轻车熟路,径直上楼敲门。先生老伴曲老师开门,让进那间不大的书房。夏先生正在电脑旁忙,见我来一边收拾案前堆摞的资料,一边说,“现在电脑是个好东西,存储、查询资料是真方便,可惜我打字慢,专门从济南买了个手写键盘。”收拾完落座,先生把切好的西瓜递给我,笑着问我的近况,先生一笑露出整齐的白牙齿,和蔼慈祥。

聊到龙兴寺,先生讲起了一段往事。1997年秋,杨泓先生陪同宿白先生莅临青州考察。期间杨先生问夏先生一个问题——全国中古造像哪里最好,夏先生答道敦煌莫高窟。杨先生言,敦煌虽好,但最精美的壁画都是平面。夏先生再答,洛阳龙门宾阳三洞,杨先生言,宾阳三洞造像神态过于单一。夏先生不语,杨先生说:“夏名采,全国最好的造像就在你青州。”夏先生讲述这段往事的时候,眼睛里的自豪感都能觉出要溢出来。

又聊到了青州西南的“山体大佛”,这是一个全长2600米,有九个山头组成,轮廓清晰的仰面佛像。夏先生对这个遗迹说了句:“太原蒙山大佛已经找到。我对《北齐书》中记载的‘凿晋阳西山为大佛像,一夜燃油万盆,光照宫内。’的记载场景原来是不信的。青州这个绵延五华里的仰面像,更符合‘一夜燃油万盆’的场景记录。”

说着他拉开抽屉还给我找了一张“山体大佛”照片,说是有一年雨过天晴后他爬到早预选好的山顶上拍的,很清楚。我接过来一看,照片右下角写着日期“99.6.16”。

说话间他又在柜橱里找出一个档案袋,打开看了一眼递给我说,“送给你”。我双手接过拿出来展开一看,是两张拓片:一张是隋代《朱神达墓志》,这个原石在青州博物馆展厅,我太熟悉了。另一张我没见过,看题目是《观沂山瀑布二首》,落款是北海赵秉忠。天啊,是状元卷的作者所写的草书诗碑。我直呼这些拓片都很珍贵,我不能要。夏先生说“我老了,研究不动了,我看你对碑刻感兴趣,送给你好好研究。这个朱神达墓志是1970年代我从云峡河用大金鹿自行车驮回馆里来的。回来拓了几张,这张还是初拓之一呢,现在不好找了。”我喏喏应承着。

这次我给夏先生带了宿白先生新出的《汉文佛籍目录》和《汉唐宋元考古》两本书。夏先生连说谢谢。又拉开刚才放照片的抽屉,从里面找出一张宿白先生的照片,说“你送我宿先生的书,我送你张宿先生的照片吧,这是1991年我给宿先生照的。”我激动不已,斗胆又让夏先生签上名,先生提笔在照片背面下方写上“1991年秋,宿白先生云门山第二窟前留影,夏名采。”

那一下午聊得特别多。先生还讲到当年春天他回湖南石门老家的诸多事情,他从电脑上找出当年拍的照片给我看。说他当年上中学坐船的渡口还在,他一个本家姑姑九十多了还健在等等。天色将晚,我起身告辞。在起身后,我往夏先生靠墙的书架上望了一眼,在第二排看见了1965年出版的《京山屈家岭》考古报告。我问先生,这么早出版的新石器报告您也有,先生说,这是上大学时买的,当年在北大上学时买的书就剩这一本了。先生边说边叹气,似乎又回忆起了他的青春,回忆起了这七十年的坎坷。先生送我下楼,到了小区门口,我说,我还从没跟您合过影呢,我们照一张吧。先生直摆手,说今天衣冠不整,下次,下次和你照。那天先生穿着“二股筋”背心,拖鞋,确实有些“随意”,我也就没在意。好吧,下次,下次一定照。只是没想到这竟是我最后一次见先生,没有了下次,以致留下永久的遗憾。

2012年4月18日,夏先生在与病魔斗争了一个多月后,离开了这个世界,到今年已整整十年。这十年间,我经常想起他。在青州博物馆中,有一只1979年他雇拖拉机从迟家庄拉回来的石羊。石羊胸部刊有“正始五年”年号。我第二次见夏先生时,曾送先生一张出土于寿光的北魏正始二年墓志砖拓片。他一手拿着拓片,一手拉着我的手来看同刊正始年号的石羊。以后每次和他来博物馆展厅,他都会说这个石羊胸前的年号和我给的拓片都有正始年号,每次都说。人老容易絮叨,但这也是夏先生的纯粹之处。先生魂归道山十年了,这十年里,青州博物馆我还是常去,每次去都能看到那只石羊还在展厅内静静地卧着,却无法听到夏先生的激情讲解,也无法听到先生再一次关于正始年号的絮叨。