汉铜熏炉支架

齐鲁晚报 2022年06月16日

□张桂菊

王爷轻轻眯上眼睛,沉醉在一种温润而幽甜的香气里,脸上浮出满意的笑意。一个粉色的身影在他旁边做着柔和的动作。他知道是他的爱妾在整理他的衣物,便慢慢转过脸,把温柔的眼光投过去:“这些事儿还是让她们干吧,你就不要劳烦了。”

女人一边把整理好的衣物放妥当,一边站起身去收拾刚刚取下衣物的支架。听到王爷关切的声音,她笑着说:“不劳烦,我喜欢干这些。”她的手这时正巧触到支架上圆润光滑的熊首,一丝神秘的笑容飞上她粉嫩的脸庞。女人似乎对王爷的其他奇珍异宝都不放在心上,却特别珍爱这只青铜熏炉支架。

它有什么特别之处呢?这只是个普通熏炉支架啊。支架顶部的小熊确实挺可爱。它四脚收拢蹲坐在一个莲花座上,支着两只小耳朵,似乎听到那边有什么声音,正昂起头转过去,嘴巴微微张开,憨态可掬。

人生易老,沧海桑田,一切浓情蜜意随风而逝,多少亭台楼阁化为尘土。转眼已过数千年。那曾放置青铜熏炉支架之处已成农人的麦田或羊圈。但是有一条线索没有断绝,那是一条文化脉络。

农人所在的村子原名王沟,属于沂南县铜井镇,元末因战乱村民逃亡殆尽,后又成村,名新王沟,村子南边有一片无主的坟墓,村人们称其“王坟”。上世纪60年代经发掘后,专家断为汉代古墓群,为县级文物保护单位。

1983年从此古墓葬中出土的“汉三足熏炉支架”现珍藏在沂南县博物馆,并附有如下简介:“汉三足熏炉支架,1983年1月出土于新王沟东村,为国家一级文物。通高64.5cm,重1.14kg。熊首,竹节腿,兽足,可折叠三脚架。此支架是支在熏炉上面,贵族熏衣服用的工具。”

仔细观察,可以看到小熊是四足收拢蹲踞于一覆瓣莲花座上,昂头侧转,两耳支起,口微张,似在谛听什么,憨态可掬。莲花座口沿内侧有三组铆扣成正三角排列,每个铆扣内的轴上连接一条可转动180度的支柱,支柱为大略等长的两截构成,中间以铆扣连接,可折叠。支柱呈竹竿形状,竹节微凸,惟妙惟肖,既有美感又可对架上的衣物给予一些阻力不致滑落,真是匠心独运。竹节腿着地位置焊接着三只兽足,成椭圆状,前端刻有几条细纹,我个人推断为熊足,一是与熊首对应,二是符合熊掌的特点。但是三只兽足并不肥大,甚至过于小巧,我猜测是不是把腿折叠上去以后它们可以收进莲座里面,便于存放。其中一根腿上段中间还可看到焊接了一个像小手指一样的小段钩环,应是为了折叠后把支架扎牢靠,便于携带。一件熏衣的支架,集审美与实用于一体,令人叹为观止。

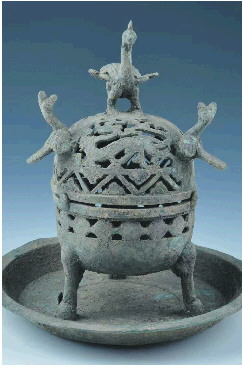

同时在新王沟出土的还有一尊铜熏炉。说明文字是“汉凤鸟铜熏炉。汉代,1983年出土于沂南县铜井镇新汪沟东村,国家二级文物,高21.4cm,底盘直径20.2cm,重1.45kg。此熏炉全部构件都是用铜预制而成的,分为三部分,炉盖、炉身和底盘,造型古朴,端庄沉稳,款式隽永,炉顶盖端为一只展翅欲飞的朱雀,下有三只朱雀栖息,炉盖上的孔为焚香出香气用的,炉身亦有此空,并有三足支撑炉身,香炉下的底盘则用于盛炉灰所用。”朱雀是中国古代神话中的天之四灵之一,属南方之神,与青龙、白虎、玄武合称为四方神,表示东西南北四个方向。汉代《论衡》中有记载:“东方木也,其星苍龙也。西方金也,其星白虎也。南方火也,其星朱鸟也。”朱雀,逐渐发展成为一种象征祥瑞的符号。

汉三足铜熏炉支架上装饰了熊首也是取其吉祥之意。《山海经》中说:“有穴焉,熊之穴,恒出入神人。夏启而冬闭。是穴也,冬启乃必有兵。”认为熊能通神,能决定人间祸福。传说中华民族的先祖黄帝都于新郑,号称有熊氏之墟,黄帝则称为有熊氏,反映了古人对熊的崇拜。中国古代以熊为瑞兽,《诗经·小雅》中有“吉梦维何,维熊维罴”之句,古人认为熊罴入梦是生男孩的吉兆,“熊罴入梦”或称“熊梦”都为旧时恭贺生男孩的吉语。汉语成语“飞熊入梦”,原指周文王梦飞熊而得太公望,后比喻圣主得贤臣的征兆。

汉凤鸟铜熏炉、汉三足铜熏炉支架,皆为生活日用器具。这些精美的日用器具无不体现出古代劳动人民的智慧、文化、审美以及工匠精神,也让数千年后的人对汉代贵族的生活产生了多姿多彩的遐想。

王爷轻轻眯上眼睛,沉醉在一种温润而幽甜的香气里,脸上浮出满意的笑意。一个粉色的身影在他旁边做着柔和的动作。他知道是他的爱妾在整理他的衣物,便慢慢转过脸,把温柔的眼光投过去:“这些事儿还是让她们干吧,你就不要劳烦了。”

女人一边把整理好的衣物放妥当,一边站起身去收拾刚刚取下衣物的支架。听到王爷关切的声音,她笑着说:“不劳烦,我喜欢干这些。”她的手这时正巧触到支架上圆润光滑的熊首,一丝神秘的笑容飞上她粉嫩的脸庞。女人似乎对王爷的其他奇珍异宝都不放在心上,却特别珍爱这只青铜熏炉支架。

它有什么特别之处呢?这只是个普通熏炉支架啊。支架顶部的小熊确实挺可爱。它四脚收拢蹲坐在一个莲花座上,支着两只小耳朵,似乎听到那边有什么声音,正昂起头转过去,嘴巴微微张开,憨态可掬。

人生易老,沧海桑田,一切浓情蜜意随风而逝,多少亭台楼阁化为尘土。转眼已过数千年。那曾放置青铜熏炉支架之处已成农人的麦田或羊圈。但是有一条线索没有断绝,那是一条文化脉络。

农人所在的村子原名王沟,属于沂南县铜井镇,元末因战乱村民逃亡殆尽,后又成村,名新王沟,村子南边有一片无主的坟墓,村人们称其“王坟”。上世纪60年代经发掘后,专家断为汉代古墓群,为县级文物保护单位。

1983年从此古墓葬中出土的“汉三足熏炉支架”现珍藏在沂南县博物馆,并附有如下简介:“汉三足熏炉支架,1983年1月出土于新王沟东村,为国家一级文物。通高64.5cm,重1.14kg。熊首,竹节腿,兽足,可折叠三脚架。此支架是支在熏炉上面,贵族熏衣服用的工具。”

仔细观察,可以看到小熊是四足收拢蹲踞于一覆瓣莲花座上,昂头侧转,两耳支起,口微张,似在谛听什么,憨态可掬。莲花座口沿内侧有三组铆扣成正三角排列,每个铆扣内的轴上连接一条可转动180度的支柱,支柱为大略等长的两截构成,中间以铆扣连接,可折叠。支柱呈竹竿形状,竹节微凸,惟妙惟肖,既有美感又可对架上的衣物给予一些阻力不致滑落,真是匠心独运。竹节腿着地位置焊接着三只兽足,成椭圆状,前端刻有几条细纹,我个人推断为熊足,一是与熊首对应,二是符合熊掌的特点。但是三只兽足并不肥大,甚至过于小巧,我猜测是不是把腿折叠上去以后它们可以收进莲座里面,便于存放。其中一根腿上段中间还可看到焊接了一个像小手指一样的小段钩环,应是为了折叠后把支架扎牢靠,便于携带。一件熏衣的支架,集审美与实用于一体,令人叹为观止。

同时在新王沟出土的还有一尊铜熏炉。说明文字是“汉凤鸟铜熏炉。汉代,1983年出土于沂南县铜井镇新汪沟东村,国家二级文物,高21.4cm,底盘直径20.2cm,重1.45kg。此熏炉全部构件都是用铜预制而成的,分为三部分,炉盖、炉身和底盘,造型古朴,端庄沉稳,款式隽永,炉顶盖端为一只展翅欲飞的朱雀,下有三只朱雀栖息,炉盖上的孔为焚香出香气用的,炉身亦有此空,并有三足支撑炉身,香炉下的底盘则用于盛炉灰所用。”朱雀是中国古代神话中的天之四灵之一,属南方之神,与青龙、白虎、玄武合称为四方神,表示东西南北四个方向。汉代《论衡》中有记载:“东方木也,其星苍龙也。西方金也,其星白虎也。南方火也,其星朱鸟也。”朱雀,逐渐发展成为一种象征祥瑞的符号。

汉三足铜熏炉支架上装饰了熊首也是取其吉祥之意。《山海经》中说:“有穴焉,熊之穴,恒出入神人。夏启而冬闭。是穴也,冬启乃必有兵。”认为熊能通神,能决定人间祸福。传说中华民族的先祖黄帝都于新郑,号称有熊氏之墟,黄帝则称为有熊氏,反映了古人对熊的崇拜。中国古代以熊为瑞兽,《诗经·小雅》中有“吉梦维何,维熊维罴”之句,古人认为熊罴入梦是生男孩的吉兆,“熊罴入梦”或称“熊梦”都为旧时恭贺生男孩的吉语。汉语成语“飞熊入梦”,原指周文王梦飞熊而得太公望,后比喻圣主得贤臣的征兆。

汉凤鸟铜熏炉、汉三足铜熏炉支架,皆为生活日用器具。这些精美的日用器具无不体现出古代劳动人民的智慧、文化、审美以及工匠精神,也让数千年后的人对汉代贵族的生活产生了多姿多彩的遐想。