匠心“复活”清明上河图

齐鲁晚报 2022年10月21日

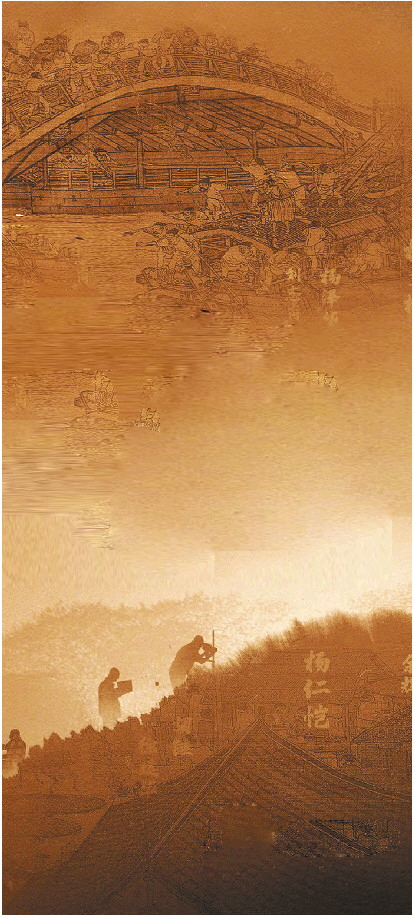

“《清明上河图》存世近千年,其中的纷繁热闹或被幽藏宫苑里,或消声战祸中,从未能像今天这样朝着大众,迎面而来……”近日,讲述故宫文物保护工作者为守护经典、重现名画不懈努力的纪录片《我们的清明上河图》热播,30余位曾与《清明上河图》相关的亲历者和其身边的见证者从这幅千年古画背后走进大众视野,也让我们一睹这幅传世名画的前世今生。

□李桦

匠心对“画”

《清明上河图》是张择端在宋徽宗朝任翰林画院待诏时所作,宋徽宗看到画作后欢喜不已,奉其为“神画”,用他著名的“瘦金体”书法亲笔在图上题写了“清明上河图”五个字,并钤上双龙小印。此后近千年里,《清明上河图》辗转飘零,几经战火。它曾五次进入宫廷,又四次被盗出宫;它曾落入金兵手中,也曾在诸多收藏者手中流转,后来流落到了长春。上世纪50年代,《清明上河图》由东北博物馆调运故宫博物院,总算结束了“四出五进”宫门的流离颠沛之旅。

回到故宫的《清明上河图》,谁是目睹它真迹最多次的人?谁又曾与它朝夕相伴?别说,还真有这么一位人物,她就是古画描摹大师冯忠莲。

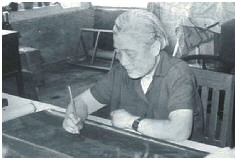

纸寿千年,绢保八百,即使不算战火辗转,书画卷轴也只能保存八百年。以临摹的方式来保存原件自东晋已得到重视,兴盛于唐宋。历代都有宫廷画师对古画进行临摹复制,至宋徽宗时期,更组织皇家画师大量临摹前朝名迹,“训督甚严”。 1960年,故宫在原文物修整组的基础上成立文物修复厂,准备复制一批高水平的摹本代替原作进行展览,而在荣宝斋从事古画临摹复制工作的冯忠莲接受了复制国宝《清明上河图》的任务。作为民国年间与张大千、溥心畲、齐白石并称“民国四大画家”的陈少梅之妻,曾是辅仁大学高材生的冯忠莲主攻山水、人物、佛像、仕女,是中国美术家协会最早的会员之一。此前冯忠莲已成功临摹了《宋赵佶摹唐张萱虢国夫人游春图卷》,后来又复制过宋代《洛神赋图卷》《宋人画页》、明仇英《白马如风疾图》等作品。

每天,保卫人员把真迹《清明上河图》运到冯忠莲在故宫的画室里,其他人员都不能靠近。冯忠莲为人做事十分严谨,很少对儿女提及自己的工作,直到1960年3月9日给长子写的信中,她才第一次向儿子陈长年透露了自己承担的任务和压力:“我临摹的是宋代张择端画的《清明上河图》,过于工细,明年七一作为献礼。长一丈六尺五,这是世界闻名的作品,而且大家都期望我能复制出来。这是一个艰巨的任务,时间过紧。因此每一分钟都不停地在工作……”在3月31日的信中,冯忠莲说:“我实在没有时间,今天中午才匀出一点时间给你发信……临摹非常费眼睛,晚上一开会有些身体吃不消,不过我还能坚持,年岁老了,是较以前差了。"古画临摹实际上是一次再创作的过程,不仅要潜心研究每一起笔、落笔,掌握其运笔、用色风格,更要体现出原作的韵味。

由于各种原因,《清明上河图》的临摹工作中断了相当长的一段时间,直到1976年,冯忠莲重新接受了这项十余年前未完成的使命,尽管那时的她患有眼疾和高血压等病症,臂力也不如从前,但冯忠莲还是凭着高超的技艺和丰富的经验,使摹件前后一致,丝毫看不出间断已久、重新衔接的痕迹。到上世纪80年代初,一幅和原作极为相似的《清明上河图》长卷终于在她的笔下灿然问世,摹本几乎达到乱真的效果,被故宫博物院列为一级文物。国家古代书画鉴定组成员、故宫博物院研究员刘九庵在澄观堂题语中说:"北宋张择端《清明上河图》卷为显赫巨迹,名播中外,原图在明李东阳时据记长二丈,后佚五尺。亦即现存图尾至赵太丞家而止也。明代伪作临拟本渐多,而以辽宁博物馆所藏仇英临本较佳,但亦不过拟其题目,与张氏构图亦异。余所临本又多从仇氏出,每况愈下矣。现代摹本首推冯忠莲,她是故宫博物院藏张择端真迹对照摹制,毫发不异,可谓不下真迹一等。"

特别值得一提的是,《清明上河图》上的一百多个印章都由故宫博物院的刘玉复制钤印,同时刘玉先生也是直接参与过《清明上河图》临摹复制工作,如今仍在世的唯一一位修复专家。自1956年来到故宫开启摹印生涯,刘玉复制了数百幅古书画藏品的印章,其中也包括《清明上河图》。翻开他的工作记录本,里面贴满了各种印章的照片,记载了刘玉多年来在篆刻之路上留下的一步步“脚印”。为了复刻出一个和原作相仿的印章,刘玉曾做出多达5000方的仿品。

“画”险为夷

辗转走过九百多年光景,《清明上河图》是如何至今依然保持鲜活的呢?

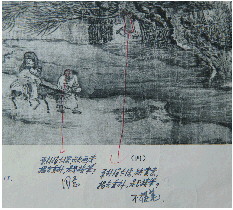

故宫博物院档案室保留着这幅古画的修缮记录。当初回到故宫的《清明上河图》可谓伤痕累累,画面竖着很多道折痕,上方的亭台楼阁已有多处白色斑驳,有的地方已看不清原来的画意,同时绢风化非常严重,有的绢丝已经发黑。当时故宫对《清明上河图》的修复十分慎重,特别召集了书画鉴定、装裱方面的权威专家徐邦达、刘九庵等人一起商量,决定了“修旧如旧”的原则。过耳顺之年、正值技艺巅峰的杨文彬,被指定为《清明上河图》的主修人。

杨文彬,时称裱画界的“梅兰芳”,1954年从上海来到故宫博物院。作为徒弟,如今已是装裱修复技艺非遗传承人的徐建华回忆,杨师傅干的活,就没有不行的,他干活极为洒脱、利索,从不戴围裙,身上也不会染上颜料。《清明上河图》1973年开始修复,整整持续了一年九个月,当时身体欠佳的杨文彬甚至需要每天休息半天,才能撑住半天的时间进行修裱工作。

修复古画一般要经历清洗、揭裱、补缀、全色等步骤。档案上记载,修复前的《清明上河图》已出现明显破损。徐建华说,师傅经过几天的考虑,最后把《清明上河图》舒展着平铺到案子上。

修复的第一步是清洗去污。杨文彬用排笔蘸上温水,清洗图上的灰尘脏污。折叠处不均匀的黑色斑迹用清水去除不掉,他用马蹄刀细致地剔除。这一步的关键是保证“去污而不伤纸”,这种刚刚好的力道十分微妙。

待画面自然风干后,下一步是加固画面,要将《清明上河图》的绢面画芯从原来装裱的背纸上揭下,褙纸后是命纸,顾名思义,命纸攸关书画性命。命纸紧挨画芯且特别薄,“纤维之间已经没有任何拉力了,把画芯从背纸上揭下来时,如果坏了一根丝,画上小的人物脑袋就没了”。有时得靠手指轻搓慢捻,捻成极细的小条取下,有的画要揭一两个月。揭下画芯后,杨文彬便开始在画的背面补洞。补洞的关键是找到合适的材料。要保证补洞材料和要补画芯同一材质、同一个颜色、同一个厚薄度。在补洞时把画面补得跟原画一样,有逼真感。幸好故宫里还保留了一些非文物的老卷,可以裁剪后补在洞上。

补洞之后是给画面全色接笔。后补上去的绢面一般比原卷的颜色浅一些,需要用颜色调成一致,这也是个功夫活。“如果辨别力不强,可能十天半个月都配不好”。当时杨文彬带着两个徒弟反复做实验,从小到大、从上到下、由浅入深,就连徒弟徐建华在画作正面都找不出来哪是师傅补过的。

2015年,《清明上河图》在故宫博物院“石渠宝笈”特展上全卷展览时异常轰动,当时在“此处距您进殿参观还需六个小时以上”的牌子下人流如织的盛况让人印象深刻。可观众们在观赏之时,谁能知晓这幅名画经过了分段揭裱的大手术,画芯上有二百多处精细的补缀?又有谁知道古画装裱这些幕后无名的文物医生呢?

变“画”万千

“上河去……”赶驴童子一声响亮的吆喝冲破城郊的寂静,引领观众走进北宋张择端《清明上河图》的画卷之中:鸟鸣声、犬吠声、牛叫声从广袤原野的深处隐隐传来,沿河而上,湍湍急流声、船夫摇橹声、纤夫号子声……组成一支围绕汴河而展开的多乐章交响曲。最热闹的还是虹桥,一百多号人在桥的附近活动,呼喊声、吆喝声此起彼伏,扣人心弦的紧张事件一件接着一件……这一场景并非今人“梦回汴梁”,而是“走进清明上河图”沉浸式数字音画展示项目所展现的精彩片段。不但可听还可感,谁能想到我们会与名画以一种全新的形式得以交流呢。

在故宫的数字与信息部摄影室,保存着摄影师拍摄馆藏文物留下的玻璃底片,这也是在故宫中可以找到的最早的影像资料,工作人员在整理资料时曾发现清朝时期拍摄的底片,经过一个多世纪的洗礼,底片已经相对模糊,拍摄具体时间不可考。

从上世纪80年代开始,故宫进行了3次以胶片为主的数据采集工作。摄影师胡锤第一次拍摄《清明上河图》是1980年,作为故宫的文物“眼珠子”,拿出这幅名画很不容易,怎么拍下这幅5.28米的名画的全画幅,当时还在使用胶片相机的摄影师们只能采用分段拍摄,再后期剪辑的形式。从何处接片,如何避免焦距失真,都是摄影师需要“斤斤计较”的事情。而且那时一张胶片的成本是50元,为了节省成本,摄影师们甚至想出了一张胶片两次曝光的办法,而且自己手工制作了辅助的拍摄案板。

故宫博物院的文物摄影师宗同昌曾回忆,《清明上河图》是绢本的,绢是用生丝织成的,它薄而坚韧,是非常不错的写字和作画材料,但经过近千年,绢丝都已经很脆了,打开一次就会损失一次。当然不能用手试,那时候也没有低温灯具,拍画的时候,为避免灯光对它的照射时间过长,必须要想方设法,让它在灯光下停留的时间短一点。“所以,我们都是先把相机架好、调好焦,再开灯,然后以最快的速度把它拍下来。”

为了更好地展示《清明上河图》,故宫开始尝试着用各种影像手段来保存数字档案。故宫接触全套数字影像设备已经是上世纪90年代的事情了,2002年故宫实现了全面的数字化存储,而第一次以无缝拼接的形式呈现则需要借助扫描。

从模糊到清晰,从局部到完整,如今,《清明上河图》正以多姿多彩的形式与观众相约,立体图书《清明上河图》、高科技沉浸式艺术展演《清明上河图3.0》……《清明上河图》中船上的人,以前只能看到,现在甚至能看到他是在喊叫还是在做什么,这对于古画研究是非常有帮助的。有关《清明上河图》的真实与虚拟一直在上演,临摹、修复、记录、研究,在红墙绿瓦的故宫之中,匠人们触摸着千年前北宋的每一处角落,与历史深情对望。

□李桦

匠心对“画”

《清明上河图》是张择端在宋徽宗朝任翰林画院待诏时所作,宋徽宗看到画作后欢喜不已,奉其为“神画”,用他著名的“瘦金体”书法亲笔在图上题写了“清明上河图”五个字,并钤上双龙小印。此后近千年里,《清明上河图》辗转飘零,几经战火。它曾五次进入宫廷,又四次被盗出宫;它曾落入金兵手中,也曾在诸多收藏者手中流转,后来流落到了长春。上世纪50年代,《清明上河图》由东北博物馆调运故宫博物院,总算结束了“四出五进”宫门的流离颠沛之旅。

回到故宫的《清明上河图》,谁是目睹它真迹最多次的人?谁又曾与它朝夕相伴?别说,还真有这么一位人物,她就是古画描摹大师冯忠莲。

纸寿千年,绢保八百,即使不算战火辗转,书画卷轴也只能保存八百年。以临摹的方式来保存原件自东晋已得到重视,兴盛于唐宋。历代都有宫廷画师对古画进行临摹复制,至宋徽宗时期,更组织皇家画师大量临摹前朝名迹,“训督甚严”。 1960年,故宫在原文物修整组的基础上成立文物修复厂,准备复制一批高水平的摹本代替原作进行展览,而在荣宝斋从事古画临摹复制工作的冯忠莲接受了复制国宝《清明上河图》的任务。作为民国年间与张大千、溥心畲、齐白石并称“民国四大画家”的陈少梅之妻,曾是辅仁大学高材生的冯忠莲主攻山水、人物、佛像、仕女,是中国美术家协会最早的会员之一。此前冯忠莲已成功临摹了《宋赵佶摹唐张萱虢国夫人游春图卷》,后来又复制过宋代《洛神赋图卷》《宋人画页》、明仇英《白马如风疾图》等作品。

每天,保卫人员把真迹《清明上河图》运到冯忠莲在故宫的画室里,其他人员都不能靠近。冯忠莲为人做事十分严谨,很少对儿女提及自己的工作,直到1960年3月9日给长子写的信中,她才第一次向儿子陈长年透露了自己承担的任务和压力:“我临摹的是宋代张择端画的《清明上河图》,过于工细,明年七一作为献礼。长一丈六尺五,这是世界闻名的作品,而且大家都期望我能复制出来。这是一个艰巨的任务,时间过紧。因此每一分钟都不停地在工作……”在3月31日的信中,冯忠莲说:“我实在没有时间,今天中午才匀出一点时间给你发信……临摹非常费眼睛,晚上一开会有些身体吃不消,不过我还能坚持,年岁老了,是较以前差了。"古画临摹实际上是一次再创作的过程,不仅要潜心研究每一起笔、落笔,掌握其运笔、用色风格,更要体现出原作的韵味。

由于各种原因,《清明上河图》的临摹工作中断了相当长的一段时间,直到1976年,冯忠莲重新接受了这项十余年前未完成的使命,尽管那时的她患有眼疾和高血压等病症,臂力也不如从前,但冯忠莲还是凭着高超的技艺和丰富的经验,使摹件前后一致,丝毫看不出间断已久、重新衔接的痕迹。到上世纪80年代初,一幅和原作极为相似的《清明上河图》长卷终于在她的笔下灿然问世,摹本几乎达到乱真的效果,被故宫博物院列为一级文物。国家古代书画鉴定组成员、故宫博物院研究员刘九庵在澄观堂题语中说:"北宋张择端《清明上河图》卷为显赫巨迹,名播中外,原图在明李东阳时据记长二丈,后佚五尺。亦即现存图尾至赵太丞家而止也。明代伪作临拟本渐多,而以辽宁博物馆所藏仇英临本较佳,但亦不过拟其题目,与张氏构图亦异。余所临本又多从仇氏出,每况愈下矣。现代摹本首推冯忠莲,她是故宫博物院藏张择端真迹对照摹制,毫发不异,可谓不下真迹一等。"

特别值得一提的是,《清明上河图》上的一百多个印章都由故宫博物院的刘玉复制钤印,同时刘玉先生也是直接参与过《清明上河图》临摹复制工作,如今仍在世的唯一一位修复专家。自1956年来到故宫开启摹印生涯,刘玉复制了数百幅古书画藏品的印章,其中也包括《清明上河图》。翻开他的工作记录本,里面贴满了各种印章的照片,记载了刘玉多年来在篆刻之路上留下的一步步“脚印”。为了复刻出一个和原作相仿的印章,刘玉曾做出多达5000方的仿品。

“画”险为夷

辗转走过九百多年光景,《清明上河图》是如何至今依然保持鲜活的呢?

故宫博物院档案室保留着这幅古画的修缮记录。当初回到故宫的《清明上河图》可谓伤痕累累,画面竖着很多道折痕,上方的亭台楼阁已有多处白色斑驳,有的地方已看不清原来的画意,同时绢风化非常严重,有的绢丝已经发黑。当时故宫对《清明上河图》的修复十分慎重,特别召集了书画鉴定、装裱方面的权威专家徐邦达、刘九庵等人一起商量,决定了“修旧如旧”的原则。过耳顺之年、正值技艺巅峰的杨文彬,被指定为《清明上河图》的主修人。

杨文彬,时称裱画界的“梅兰芳”,1954年从上海来到故宫博物院。作为徒弟,如今已是装裱修复技艺非遗传承人的徐建华回忆,杨师傅干的活,就没有不行的,他干活极为洒脱、利索,从不戴围裙,身上也不会染上颜料。《清明上河图》1973年开始修复,整整持续了一年九个月,当时身体欠佳的杨文彬甚至需要每天休息半天,才能撑住半天的时间进行修裱工作。

修复古画一般要经历清洗、揭裱、补缀、全色等步骤。档案上记载,修复前的《清明上河图》已出现明显破损。徐建华说,师傅经过几天的考虑,最后把《清明上河图》舒展着平铺到案子上。

修复的第一步是清洗去污。杨文彬用排笔蘸上温水,清洗图上的灰尘脏污。折叠处不均匀的黑色斑迹用清水去除不掉,他用马蹄刀细致地剔除。这一步的关键是保证“去污而不伤纸”,这种刚刚好的力道十分微妙。

待画面自然风干后,下一步是加固画面,要将《清明上河图》的绢面画芯从原来装裱的背纸上揭下,褙纸后是命纸,顾名思义,命纸攸关书画性命。命纸紧挨画芯且特别薄,“纤维之间已经没有任何拉力了,把画芯从背纸上揭下来时,如果坏了一根丝,画上小的人物脑袋就没了”。有时得靠手指轻搓慢捻,捻成极细的小条取下,有的画要揭一两个月。揭下画芯后,杨文彬便开始在画的背面补洞。补洞的关键是找到合适的材料。要保证补洞材料和要补画芯同一材质、同一个颜色、同一个厚薄度。在补洞时把画面补得跟原画一样,有逼真感。幸好故宫里还保留了一些非文物的老卷,可以裁剪后补在洞上。

补洞之后是给画面全色接笔。后补上去的绢面一般比原卷的颜色浅一些,需要用颜色调成一致,这也是个功夫活。“如果辨别力不强,可能十天半个月都配不好”。当时杨文彬带着两个徒弟反复做实验,从小到大、从上到下、由浅入深,就连徒弟徐建华在画作正面都找不出来哪是师傅补过的。

2015年,《清明上河图》在故宫博物院“石渠宝笈”特展上全卷展览时异常轰动,当时在“此处距您进殿参观还需六个小时以上”的牌子下人流如织的盛况让人印象深刻。可观众们在观赏之时,谁能知晓这幅名画经过了分段揭裱的大手术,画芯上有二百多处精细的补缀?又有谁知道古画装裱这些幕后无名的文物医生呢?

变“画”万千

“上河去……”赶驴童子一声响亮的吆喝冲破城郊的寂静,引领观众走进北宋张择端《清明上河图》的画卷之中:鸟鸣声、犬吠声、牛叫声从广袤原野的深处隐隐传来,沿河而上,湍湍急流声、船夫摇橹声、纤夫号子声……组成一支围绕汴河而展开的多乐章交响曲。最热闹的还是虹桥,一百多号人在桥的附近活动,呼喊声、吆喝声此起彼伏,扣人心弦的紧张事件一件接着一件……这一场景并非今人“梦回汴梁”,而是“走进清明上河图”沉浸式数字音画展示项目所展现的精彩片段。不但可听还可感,谁能想到我们会与名画以一种全新的形式得以交流呢。

在故宫的数字与信息部摄影室,保存着摄影师拍摄馆藏文物留下的玻璃底片,这也是在故宫中可以找到的最早的影像资料,工作人员在整理资料时曾发现清朝时期拍摄的底片,经过一个多世纪的洗礼,底片已经相对模糊,拍摄具体时间不可考。

从上世纪80年代开始,故宫进行了3次以胶片为主的数据采集工作。摄影师胡锤第一次拍摄《清明上河图》是1980年,作为故宫的文物“眼珠子”,拿出这幅名画很不容易,怎么拍下这幅5.28米的名画的全画幅,当时还在使用胶片相机的摄影师们只能采用分段拍摄,再后期剪辑的形式。从何处接片,如何避免焦距失真,都是摄影师需要“斤斤计较”的事情。而且那时一张胶片的成本是50元,为了节省成本,摄影师们甚至想出了一张胶片两次曝光的办法,而且自己手工制作了辅助的拍摄案板。

故宫博物院的文物摄影师宗同昌曾回忆,《清明上河图》是绢本的,绢是用生丝织成的,它薄而坚韧,是非常不错的写字和作画材料,但经过近千年,绢丝都已经很脆了,打开一次就会损失一次。当然不能用手试,那时候也没有低温灯具,拍画的时候,为避免灯光对它的照射时间过长,必须要想方设法,让它在灯光下停留的时间短一点。“所以,我们都是先把相机架好、调好焦,再开灯,然后以最快的速度把它拍下来。”

为了更好地展示《清明上河图》,故宫开始尝试着用各种影像手段来保存数字档案。故宫接触全套数字影像设备已经是上世纪90年代的事情了,2002年故宫实现了全面的数字化存储,而第一次以无缝拼接的形式呈现则需要借助扫描。

从模糊到清晰,从局部到完整,如今,《清明上河图》正以多姿多彩的形式与观众相约,立体图书《清明上河图》、高科技沉浸式艺术展演《清明上河图3.0》……《清明上河图》中船上的人,以前只能看到,现在甚至能看到他是在喊叫还是在做什么,这对于古画研究是非常有帮助的。有关《清明上河图》的真实与虚拟一直在上演,临摹、修复、记录、研究,在红墙绿瓦的故宫之中,匠人们触摸着千年前北宋的每一处角落,与历史深情对望。