舟楫传奇里的福船

齐鲁晚报 2022年11月25日

近日,长江口二号古船时隔150多年重见天日,打捞出水后将被带入杨浦上海船厂旧址1号船坞,开启文物保护与考古发掘新阶段。这一热点新闻不禁令人想起我国明代“航母”——福船的那些故事。有学者说,大洋航道的开拓,终于将全世界人类社会,经由经济网络联结为一体。中国东邻太平洋,本即欧洲东来的主要目的地,面临这一世界新形势,中国承受的变化,其实甚为巨大。其中影响最为深远者,则是中国人走向了海洋,在亚洲——太平洋地区,加入了海上势力的角逐,也开辟了许多华人聚居的地点。

□赖晨

东吴温麻船已具规模

东吴建衡元年(269),东吴政权在建安郡侯官县(今福州市)设立“典船校尉”官职,都尉营设在福州开元寺东直巷,开启了福建官办造船的历史。当时,东直巷是一个码头,成为东吴在福建的造船中心。三国末期,东吴又以屯田的方式向闽东至浙南沿海地区扩展,增派兵丁,建立了更大规模的造船基地。由于当时从闽江口至浙江瓯江流域温州一带统称“温麻”,所以有了温麻船屯的说法。

典船校尉掌管和监督海船建造,负责把造好的船舰运送到战场前线,成为温麻船屯的最高官员。许多造船工人其实是谪徒(罪人),也有一部分是从当地征调的工匠或出卖苦力的劳工。他们大多成为造船技术骨干,较快地发展了福建地方的造船事业。

东吴的温麻船已具有一定规模,船身长达50多米、宽达7米、高达10米,可以装载六七十人,或者载货近百吨。温麻船的横断面由五块巨型长木板组合一起,用榫头密集连接。船舱有隔板,舱内可以载货和人。船舷为弧形,两舷插上武器或战旗,十分威武。其桅杆上最多可以连五张帆,风帆在强劲的海风吹拂下猎猎作响,提升了舰船的气势。

东晋末年,发生了孙恩、卢循之乱。他们在东南沿海和海域,建造了“八槽舰”,横行于海域,后来被泉州(今福州)刺史兼都督王义童招抚,留下相当数量的船舰和水手、水军以及熟悉造船技术的船工,为此后福建人借鉴江浙地区的造船技术,将其融入福建造船业提供了机会。

隋唐时期的福建,海边民众推动了造船技术的发展。隋朝工匠建造的大型海船,采用的是木头和铁钉相结合的技术,即在船体的各个连接处,利用凹凸方式相接时使用榫头结合铁钉连接的方法,稳固钉牢连接体。这比此前采用木钉或竹钉连接要坚牢许多。这种造船技术的进步意义重大,为此后造船体的连接提供了参照。

到了唐末和五代十国时期,福建的航海技术和造船业进入了一个崭新的阶段。由于当地多山,盛产造船所需的木材、桐油、石灰、蛎灰、生漆、藤、棕和麻等原料。加上千年以来在造船业实践中积累的丰富经验,所以到了五代十国,福建人的造船技术已经接近成熟,他们率先发明并且不断改进的帆船船型,在当时可谓独步华夏,这也为此后福建将帆船船型持续做大做强,打下了厚实的基础。

宋元大舟屡创纪录

在宋元时期,泉州、福州等地已能建造很大的木帆船了。借此优势,他们在印度洋打败了阿拉伯人的海上商业霸权,为大宋帝国带来滚滚财富。南宋绍兴末年的外贸收入达200多万贯,超过北宋最高年份的一倍以上。

1974年,泉州后渚港出土了一艘南宋末年的“福船”型海船,船体残长24.20米,残宽9.15米,估计载重约200吨、排水量可达600吨。泉州海外交通史博物馆曾经介绍说,“这是迄今为止世界上发现年代最早、规模最大的木帆船。”

不过这一纪录很快被打破。2007年12月,南宋沉船“南海一号”整体打捞出水——800年前,这艘商船满载瓷器、丝绸等商货,从泉州港出发,驶往东南亚,却不知何故在南海沉没。“南海一号”出水后,经测量,船体长30.40米、宽9.80米,高约4米(不含桅杆),当时被认定为发现年代最早、船体最大、保存最完整的古代远洋贸易商船。

但如果将“南海一号”放回历史,它却谈不上是宋代最大的商船。据宋代吴自牧所著《梦粱录》记载:“海商之舰,大小不等。大者五千料,可载五六百人;小者二千料至一千料,亦可载二三百人。”料,是宋人对船舰载重的计量单位,一料等于一宋石,相当于今天120斤。宋代常见的大型航海商船,可载五千料,即载重300吨。载重200吨左右的“南海一号”,如果换成宋人的计量习惯,大约是三千六百料,应该只是中型商船而已。

不过,即便是五千料,也不是宋代海船的最大装载量。宋人还造出过巨大的航海帆船。北宋宋徽宗宣和五年(1123),宋廷因为要派遣使团访问高丽,诏令浙江定海(今镇海)船坞制造了两艘巨舰,一艘命名为“鼎新利涉怀元康济神舟”,一艘命名为“循流安逸通济神舟”。据《宣和奉使高丽图经》记录,“神舟之长阔高大、什物器用、人数,皆三倍于客舟也”。换言之,一艘神舟的装载量至少是六千料,换算成今天的说法,载重达360吨,排水量可达1000吨以上。难怪宋人形容两艘神舟“巍如山岳,浮动波上,锦帆鹢首,屈服蛟螭”。《宣和奉使高丽图经》记载了这艘船的盛况:抛锚、起锚使用滑轮;过浅滩时,水手用铅锤测海水的深浅;特别值得一提的是,当时已经在使用指南针辨别方向,这是世界航海史上有记载的第一次。

元朝至正七年(1347),访问过杭州、广州的摩洛哥旅行家伊本·白图泰在《异境奇观——伊本·白图泰旅记》中说,印度与中国之间的海上交通,皆操之中国人之手,中国的船舶有3帆至12帆,一艘大船可载1000人:其中海员600名,战士400名。海盗一望见元朝大舶,就立刻远逃。船上的水手,可携带眷属子女,并在木槽内种植蔬菜鲜姜。船长犹如一个统领子民的大长官,威风八面。

明代福船堪称航母

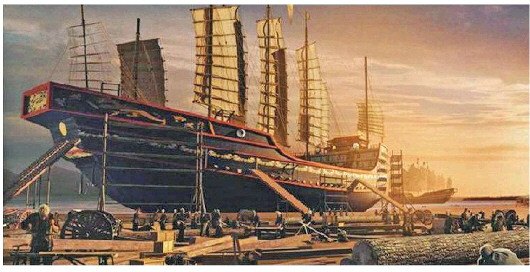

明代是我国造船的一段高峰时期,很多史书都记载了明政府为了充实军备而建造战船的历史。明朝实施海禁政策以后,与周边的国家建立了朝贡关系,再加上倭寇不断骚扰沿海地区,明政府对船只的需求增加,开始建造大量商船、战船。除了前代楼船、海鹘、走舸等外,还有九江式哨船、划船等。当时战舰有二十多种,其中著名的战舰多为福船。

福船是中国古代优秀船型,也称“大福船”。它是一种尖底海船,以行驶于南洋和远海著称。福船高大如楼,底尖上阔,首尾高昂,两侧有护板。全船共有四层,最底下的一层里面装有土石,为的是压舱、增强船的稳定性,就像盖房子一样,建有基石,以稳固房屋。第二层主要是居住舱室,士兵、船员都住这里,舱房则配置了很多窗户。第三层是主要操作场所,有两个独立的船舱:最前面未铺设甲板的舱房,设置厨房和储水仓;后面舱房则分成4个隔间,用来堆放货物。第四层是作战场所,作战时士兵居高临下,向敌舰射以弓箭、火炮,投以戈、矛、石器、石油雷。

福船首部尖锐、高昂、结实,装有撞击装置,再加上庞大的船体、巨大的吨位,在作战时能够对敌舰进行强有力的撞击。其船尾较宽,与船首呼应,首尾高昂,为了防止敌舰从侧面撞击,福州两侧装有护板。所以对敌舰来说,撞击首尾非一个很好的选择,侧面撞击是最佳方式,当然前提是能抵住那弹如雨下、威力强大的炮火。

当年郑和船队所用的船只主要为宝船,而宝船则是一种大型的福船。史书上称郑和“宝船六十二艘,大者长四十四丈,阔一十八丈”。换算成现在的尺寸,有125.65米长,50.94米宽。据相关专家考证,郑和宝船排水量超过万吨,跟一艘小型的航空母舰差不多。

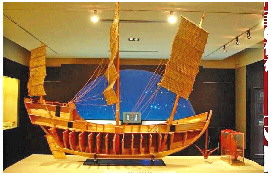

中国航海博物馆收藏的福船,是一艘由杉木打造的能下水的大型福船。总长30.6米,船体总重约为280吨,船式巨大。这艘福船以郑和下西洋宝船为原型,依据历史文献记载,严格按照明代福船的样式建造,遵循榫卯连接和水密隔舱等传统的造船工艺技术。

抗倭名将戚继光在浙江抗倭时,建造了大量战船,其中福船也是主要的战船之一。戚继光建造的福船战力强大,配有五甲:第一甲为佛郎机甲,可以发射弓箭,当敌船接近时,可投掷火砖、烟罐等火器;第二甲是鸟铳甲,施放鸟铳;第三、四甲为标枪杂艺甲,当敌人接近时使用刀枪、打石,倾防火药;第五甲为火弩甲,专射火箭。戚继光曾这样评价福船:“福船高大如城,非人力可驱,全仗风势,倭船自来矮小如我小苍船,故福船乘风下压,如车碾螳螂。斗船力而不在斗人力。”

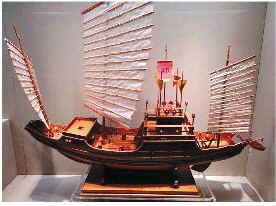

郑成功收复台湾的舰队,主力战船被荷兰人称作“戎克船”(英语称中国帆船为“junk”,被音译成“戎克船”),其实也是“福船”的一种,其王牌战舰是“三桅炮船”,船长可达80米,桅杆高4丈,有5层船舱,配备各类火炮50门,可载作战人员400人以上,在当时东亚海洋堪称巨无霸,与荷属东印度公司的“夹板战船”不相上下。

□赖晨

东吴温麻船已具规模

东吴建衡元年(269),东吴政权在建安郡侯官县(今福州市)设立“典船校尉”官职,都尉营设在福州开元寺东直巷,开启了福建官办造船的历史。当时,东直巷是一个码头,成为东吴在福建的造船中心。三国末期,东吴又以屯田的方式向闽东至浙南沿海地区扩展,增派兵丁,建立了更大规模的造船基地。由于当时从闽江口至浙江瓯江流域温州一带统称“温麻”,所以有了温麻船屯的说法。

典船校尉掌管和监督海船建造,负责把造好的船舰运送到战场前线,成为温麻船屯的最高官员。许多造船工人其实是谪徒(罪人),也有一部分是从当地征调的工匠或出卖苦力的劳工。他们大多成为造船技术骨干,较快地发展了福建地方的造船事业。

东吴的温麻船已具有一定规模,船身长达50多米、宽达7米、高达10米,可以装载六七十人,或者载货近百吨。温麻船的横断面由五块巨型长木板组合一起,用榫头密集连接。船舱有隔板,舱内可以载货和人。船舷为弧形,两舷插上武器或战旗,十分威武。其桅杆上最多可以连五张帆,风帆在强劲的海风吹拂下猎猎作响,提升了舰船的气势。

东晋末年,发生了孙恩、卢循之乱。他们在东南沿海和海域,建造了“八槽舰”,横行于海域,后来被泉州(今福州)刺史兼都督王义童招抚,留下相当数量的船舰和水手、水军以及熟悉造船技术的船工,为此后福建人借鉴江浙地区的造船技术,将其融入福建造船业提供了机会。

隋唐时期的福建,海边民众推动了造船技术的发展。隋朝工匠建造的大型海船,采用的是木头和铁钉相结合的技术,即在船体的各个连接处,利用凹凸方式相接时使用榫头结合铁钉连接的方法,稳固钉牢连接体。这比此前采用木钉或竹钉连接要坚牢许多。这种造船技术的进步意义重大,为此后造船体的连接提供了参照。

到了唐末和五代十国时期,福建的航海技术和造船业进入了一个崭新的阶段。由于当地多山,盛产造船所需的木材、桐油、石灰、蛎灰、生漆、藤、棕和麻等原料。加上千年以来在造船业实践中积累的丰富经验,所以到了五代十国,福建人的造船技术已经接近成熟,他们率先发明并且不断改进的帆船船型,在当时可谓独步华夏,这也为此后福建将帆船船型持续做大做强,打下了厚实的基础。

宋元大舟屡创纪录

在宋元时期,泉州、福州等地已能建造很大的木帆船了。借此优势,他们在印度洋打败了阿拉伯人的海上商业霸权,为大宋帝国带来滚滚财富。南宋绍兴末年的外贸收入达200多万贯,超过北宋最高年份的一倍以上。

1974年,泉州后渚港出土了一艘南宋末年的“福船”型海船,船体残长24.20米,残宽9.15米,估计载重约200吨、排水量可达600吨。泉州海外交通史博物馆曾经介绍说,“这是迄今为止世界上发现年代最早、规模最大的木帆船。”

不过这一纪录很快被打破。2007年12月,南宋沉船“南海一号”整体打捞出水——800年前,这艘商船满载瓷器、丝绸等商货,从泉州港出发,驶往东南亚,却不知何故在南海沉没。“南海一号”出水后,经测量,船体长30.40米、宽9.80米,高约4米(不含桅杆),当时被认定为发现年代最早、船体最大、保存最完整的古代远洋贸易商船。

但如果将“南海一号”放回历史,它却谈不上是宋代最大的商船。据宋代吴自牧所著《梦粱录》记载:“海商之舰,大小不等。大者五千料,可载五六百人;小者二千料至一千料,亦可载二三百人。”料,是宋人对船舰载重的计量单位,一料等于一宋石,相当于今天120斤。宋代常见的大型航海商船,可载五千料,即载重300吨。载重200吨左右的“南海一号”,如果换成宋人的计量习惯,大约是三千六百料,应该只是中型商船而已。

不过,即便是五千料,也不是宋代海船的最大装载量。宋人还造出过巨大的航海帆船。北宋宋徽宗宣和五年(1123),宋廷因为要派遣使团访问高丽,诏令浙江定海(今镇海)船坞制造了两艘巨舰,一艘命名为“鼎新利涉怀元康济神舟”,一艘命名为“循流安逸通济神舟”。据《宣和奉使高丽图经》记录,“神舟之长阔高大、什物器用、人数,皆三倍于客舟也”。换言之,一艘神舟的装载量至少是六千料,换算成今天的说法,载重达360吨,排水量可达1000吨以上。难怪宋人形容两艘神舟“巍如山岳,浮动波上,锦帆鹢首,屈服蛟螭”。《宣和奉使高丽图经》记载了这艘船的盛况:抛锚、起锚使用滑轮;过浅滩时,水手用铅锤测海水的深浅;特别值得一提的是,当时已经在使用指南针辨别方向,这是世界航海史上有记载的第一次。

元朝至正七年(1347),访问过杭州、广州的摩洛哥旅行家伊本·白图泰在《异境奇观——伊本·白图泰旅记》中说,印度与中国之间的海上交通,皆操之中国人之手,中国的船舶有3帆至12帆,一艘大船可载1000人:其中海员600名,战士400名。海盗一望见元朝大舶,就立刻远逃。船上的水手,可携带眷属子女,并在木槽内种植蔬菜鲜姜。船长犹如一个统领子民的大长官,威风八面。

明代福船堪称航母

明代是我国造船的一段高峰时期,很多史书都记载了明政府为了充实军备而建造战船的历史。明朝实施海禁政策以后,与周边的国家建立了朝贡关系,再加上倭寇不断骚扰沿海地区,明政府对船只的需求增加,开始建造大量商船、战船。除了前代楼船、海鹘、走舸等外,还有九江式哨船、划船等。当时战舰有二十多种,其中著名的战舰多为福船。

福船是中国古代优秀船型,也称“大福船”。它是一种尖底海船,以行驶于南洋和远海著称。福船高大如楼,底尖上阔,首尾高昂,两侧有护板。全船共有四层,最底下的一层里面装有土石,为的是压舱、增强船的稳定性,就像盖房子一样,建有基石,以稳固房屋。第二层主要是居住舱室,士兵、船员都住这里,舱房则配置了很多窗户。第三层是主要操作场所,有两个独立的船舱:最前面未铺设甲板的舱房,设置厨房和储水仓;后面舱房则分成4个隔间,用来堆放货物。第四层是作战场所,作战时士兵居高临下,向敌舰射以弓箭、火炮,投以戈、矛、石器、石油雷。

福船首部尖锐、高昂、结实,装有撞击装置,再加上庞大的船体、巨大的吨位,在作战时能够对敌舰进行强有力的撞击。其船尾较宽,与船首呼应,首尾高昂,为了防止敌舰从侧面撞击,福州两侧装有护板。所以对敌舰来说,撞击首尾非一个很好的选择,侧面撞击是最佳方式,当然前提是能抵住那弹如雨下、威力强大的炮火。

当年郑和船队所用的船只主要为宝船,而宝船则是一种大型的福船。史书上称郑和“宝船六十二艘,大者长四十四丈,阔一十八丈”。换算成现在的尺寸,有125.65米长,50.94米宽。据相关专家考证,郑和宝船排水量超过万吨,跟一艘小型的航空母舰差不多。

中国航海博物馆收藏的福船,是一艘由杉木打造的能下水的大型福船。总长30.6米,船体总重约为280吨,船式巨大。这艘福船以郑和下西洋宝船为原型,依据历史文献记载,严格按照明代福船的样式建造,遵循榫卯连接和水密隔舱等传统的造船工艺技术。

抗倭名将戚继光在浙江抗倭时,建造了大量战船,其中福船也是主要的战船之一。戚继光建造的福船战力强大,配有五甲:第一甲为佛郎机甲,可以发射弓箭,当敌船接近时,可投掷火砖、烟罐等火器;第二甲是鸟铳甲,施放鸟铳;第三、四甲为标枪杂艺甲,当敌人接近时使用刀枪、打石,倾防火药;第五甲为火弩甲,专射火箭。戚继光曾这样评价福船:“福船高大如城,非人力可驱,全仗风势,倭船自来矮小如我小苍船,故福船乘风下压,如车碾螳螂。斗船力而不在斗人力。”

郑成功收复台湾的舰队,主力战船被荷兰人称作“戎克船”(英语称中国帆船为“junk”,被音译成“戎克船”),其实也是“福船”的一种,其王牌战舰是“三桅炮船”,船长可达80米,桅杆高4丈,有5层船舱,配备各类火炮50门,可载作战人员400人以上,在当时东亚海洋堪称巨无霸,与荷属东印度公司的“夹板战船”不相上下。