小蚯蚓为啥被中央一号文件“点名”

齐鲁晚报 2023年02月22日

近日公布的2023中央一号文件提出,“严厉打击盗挖黑土、电捕蚯蚓等破坏土壤行为”。

小小蚯蚓,为啥会“登上”中央一号文件?为何国家如此重视打击电捕蚯蚓行为?若蚯蚓灭绝,会造成怎样的严重后果?

蚯蚓:地球上最有价值动物

蚯蚓常年生活在暗无天日的地下,是名副其实的“地下工作者”。达尔文在《腐殖土与蚯蚓》中写道,“我们很难找到其他生灵像它们一样,虽看似卑微,却在世界历史的进程中起到了如此重要的作用。”

蚯蚓整日在泥土中钻来钻去,它们把土壤表层的有机物残渣拖进土里,吞食消化之后,又钻上去把粪便排到地表,来来回回,就像犁地一样,把土壤钻得疏松多孔,让空气和水分更多地深入土壤,有利于植物生长,同时,蚯蚓的粪便还能提供肥料。

蚯蚓既没眼睛也没耳朵,它们靠皮肤表面的感光细胞来感知光线变化,湿乎乎的皮肤还肩负了呼吸重任。蚯蚓是雌雄同体,也就是说,没有公母之分。别看蚯蚓其貌不扬,又聋又盲,但它们是地球上进化非常成功的物种。

生物学家证实,蚯蚓在地球上已生活了5.7亿年,在这5.7亿年里,地球经历了五次物种大灭绝,曾统治地球的三叶虫、恐龙等都灰飞烟灭,蚯蚓却生存下来,不仅如此,它们穿越亿万年之后,还没怎么进化,我们现在看到的蚯蚓,和5亿多年前的蚯蚓基本没什么变化。

在每平米草地下,生活着70至1500条蚯蚓,据估算,全球土地中的蚯蚓总重量约为1000亿吨。成都华希昆虫博物馆馆长赵力介绍,蚯蚓的食道系统较为特殊,它们能分泌黏液,把土壤里的污染物分解成可被植物吸收的无机物。蚯蚓还具备富集重金属的能力,泥土里的铅、铬等重金属,会在蚯蚓体内富集,集中在排泄物中,有利于金属的无害化处理。如果蚯蚓消失,土壤会发生板结,农作物产量会大受影响,甚至直接危害粮食安全。

蚯蚓还是一种基础性的食物来源,许多鸟类、蛙类、鼹鼠等生物都以蚯蚓为食。一旦蚯蚓数量锐减甚至灭绝,生物多样性也将面临威胁。所以,达尔文称赞蚯蚓为“地球上最有价值的动物”。

野生蚯蚓遭到“灭绝式”捕杀

原本,影响蚯蚓生长的最重要因素是温度与降水,如今,一些人为了利益,正将它们“赶尽杀绝”。他们把捕捉到的蚯蚓,开肚、冲净、晒干,然后卖到中药材市场。在那里,它被称为地龙,是一味收录在《中国药典》的中药,有“清热定惊、通络、平喘、利尿”的功用。

中国农业大学资源与环境学院生态系教授孙振钧介绍,我国有600多种蚯蚓,其中被收录进《中国药典》的只有四种,即钜蚓科动物参环毛蚓、通俗环毛蚓、威廉环毛蚓和栉盲环毛蚓。前一种蚯蚓干燥体称“广地龙”,后三种称“沪地龙”。

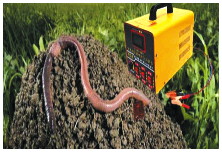

孙振钧表示,尽管地龙作为中药材已有近两千年历史,但野生蚯蚓的捉捕,从未像近些年这般疯狂。前几年,一公斤地龙干70多元,现在280元都不一定能收到货,有的已涨到300多元。经济利益驱使下,不法分子甚至用上“高科技”,开发出大功率的“电蚯蚓机”“地龙仪”,一条对蚯蚓进行“灭绝式”捕杀的利益链开始催生。

“电蚯蚓机”有正负两根电针,将其插在土壤中,瞬间放电,可刺激蚯蚓表皮,压制其呼吸,迫使蚯蚓从土壤中钻出,任人捡拾。在蚯蚓资源丰富的地区,一个农民靠“地龙仪”,一天能捉到上百斤湿蚯蚓,而10斤湿蚯蚓,可以晾晒1斤蚯蚓干。

农业农村部科技教育司有关负责人曾表示,电捕野生蚯蚓,不仅会导致蚯蚓数量急剧下降,还会对其他生物造成伤害,破坏土壤生态环境,影响农作物产量,而且有关仪器设备多为非法改装,存在安全隐患,还可能致人触电身亡。为保护耕地质量和生态环境,必须严厉打击电捕野生蚯蚓行为。

2021年8月12日,珠海市中级人民法院发布了针对中国绿发会提起的“电蚯蚓第一案”的一审判决书,三家售卖电蚯蚓机的公司因出售猎捕工具,被判赔偿159万元的生态环境损失费用。

专家担心,某些种类的野生蚯蚓未来几年可能面临灭绝,这对生态的破坏或许是不可逆的。

为此,农业农村部等多部门联合印发《关于加强野生蚯蚓保护 改善土壤生态环境的通知》,部署各地核实整治在农田、森林、湿地、草原及自然保护地等区域电捕野生蚯蚓,以及非法收购、加工野生蚯蚓问题。

制药能否找到野生地龙替代品

收购的野生蚯蚓,大多流向了各地药厂。“药厂主要提取蚯蚓里面的蚓激酶,每公斤能卖到20多万元。”蚯蚓养殖场工作人员陈杰介绍,随着高血压和心脑血管疾病越来越年轻化,对蚓激酶的需求量也会越来越大。

据中国药用蚯蚓数据显示,2010年,蚯蚓需求量达到400吨,2020年增长到675吨。业内人士称,药用蚯蚓需求量2025年前后或将突破1000吨。

我国目前还没有法律法规对药厂大量使用野生蚯蚓的行为进行规范。北京工业大学文法学部法律系主任谭柏平认为,野生蚯蚓的药用价值从古到今都有市场需求,但我们不能因此“竭泽而渔”,“最好的方法还是鼓励农户去养殖,取得相关许可后开办养殖场,电击蚯蚓是不可持续的。药厂在使用蚯蚓入药时,也一定要查清来源,食药监部门也要加强监管,确保蚯蚓的来源要正当。”

成都华希昆虫博物馆馆长赵力指出,养殖蚯蚓和野生蚯蚓的药用价值其实并无不同,且从某些方面来说,利用人工养殖的方式,可以控制蚯蚓种类,繁殖适合制成干品的蚯蚓,“通过人工饲养繁殖,是可以保护野外蚯蚓的,要用发展的方式解决保护的问题。”

孙振钧等专家建议,可以尝试将人工养殖的“大平二号”蚯蚓,列入《中国药典》,纳入中药材目录,打破野生蚯蚓过度捕猎造成的恶性循环,包括对土壤与生态的破坏。此外,目前法律法规对野生蚯蚓的保护尚处滞后状态,他们建议,采取加快立法、动态调整野生动物名录、加大公益诉讼力度等措施,保护野生蚯蚓。

今年中央一号文件明确提出“严厉打击电蚯蚓”,说明我国对这一行为越发重视。中国农业大学土地科学与技术学院教授孔祥斌认为,这意味着国家更加重视耕地的生物特性、农业发展与生物多样性的关系,以及土壤在微观层面的优化,保护耕地健康的时代即将到来,“试想,在一片农田里,如果连蚯蚓都活不下去,那这地上产的粮食,还能健康吗?”

小小蚯蚓,为啥会“登上”中央一号文件?为何国家如此重视打击电捕蚯蚓行为?若蚯蚓灭绝,会造成怎样的严重后果?

蚯蚓:地球上最有价值动物

蚯蚓常年生活在暗无天日的地下,是名副其实的“地下工作者”。达尔文在《腐殖土与蚯蚓》中写道,“我们很难找到其他生灵像它们一样,虽看似卑微,却在世界历史的进程中起到了如此重要的作用。”

蚯蚓整日在泥土中钻来钻去,它们把土壤表层的有机物残渣拖进土里,吞食消化之后,又钻上去把粪便排到地表,来来回回,就像犁地一样,把土壤钻得疏松多孔,让空气和水分更多地深入土壤,有利于植物生长,同时,蚯蚓的粪便还能提供肥料。

蚯蚓既没眼睛也没耳朵,它们靠皮肤表面的感光细胞来感知光线变化,湿乎乎的皮肤还肩负了呼吸重任。蚯蚓是雌雄同体,也就是说,没有公母之分。别看蚯蚓其貌不扬,又聋又盲,但它们是地球上进化非常成功的物种。

生物学家证实,蚯蚓在地球上已生活了5.7亿年,在这5.7亿年里,地球经历了五次物种大灭绝,曾统治地球的三叶虫、恐龙等都灰飞烟灭,蚯蚓却生存下来,不仅如此,它们穿越亿万年之后,还没怎么进化,我们现在看到的蚯蚓,和5亿多年前的蚯蚓基本没什么变化。

在每平米草地下,生活着70至1500条蚯蚓,据估算,全球土地中的蚯蚓总重量约为1000亿吨。成都华希昆虫博物馆馆长赵力介绍,蚯蚓的食道系统较为特殊,它们能分泌黏液,把土壤里的污染物分解成可被植物吸收的无机物。蚯蚓还具备富集重金属的能力,泥土里的铅、铬等重金属,会在蚯蚓体内富集,集中在排泄物中,有利于金属的无害化处理。如果蚯蚓消失,土壤会发生板结,农作物产量会大受影响,甚至直接危害粮食安全。

蚯蚓还是一种基础性的食物来源,许多鸟类、蛙类、鼹鼠等生物都以蚯蚓为食。一旦蚯蚓数量锐减甚至灭绝,生物多样性也将面临威胁。所以,达尔文称赞蚯蚓为“地球上最有价值的动物”。

野生蚯蚓遭到“灭绝式”捕杀

原本,影响蚯蚓生长的最重要因素是温度与降水,如今,一些人为了利益,正将它们“赶尽杀绝”。他们把捕捉到的蚯蚓,开肚、冲净、晒干,然后卖到中药材市场。在那里,它被称为地龙,是一味收录在《中国药典》的中药,有“清热定惊、通络、平喘、利尿”的功用。

中国农业大学资源与环境学院生态系教授孙振钧介绍,我国有600多种蚯蚓,其中被收录进《中国药典》的只有四种,即钜蚓科动物参环毛蚓、通俗环毛蚓、威廉环毛蚓和栉盲环毛蚓。前一种蚯蚓干燥体称“广地龙”,后三种称“沪地龙”。

孙振钧表示,尽管地龙作为中药材已有近两千年历史,但野生蚯蚓的捉捕,从未像近些年这般疯狂。前几年,一公斤地龙干70多元,现在280元都不一定能收到货,有的已涨到300多元。经济利益驱使下,不法分子甚至用上“高科技”,开发出大功率的“电蚯蚓机”“地龙仪”,一条对蚯蚓进行“灭绝式”捕杀的利益链开始催生。

“电蚯蚓机”有正负两根电针,将其插在土壤中,瞬间放电,可刺激蚯蚓表皮,压制其呼吸,迫使蚯蚓从土壤中钻出,任人捡拾。在蚯蚓资源丰富的地区,一个农民靠“地龙仪”,一天能捉到上百斤湿蚯蚓,而10斤湿蚯蚓,可以晾晒1斤蚯蚓干。

农业农村部科技教育司有关负责人曾表示,电捕野生蚯蚓,不仅会导致蚯蚓数量急剧下降,还会对其他生物造成伤害,破坏土壤生态环境,影响农作物产量,而且有关仪器设备多为非法改装,存在安全隐患,还可能致人触电身亡。为保护耕地质量和生态环境,必须严厉打击电捕野生蚯蚓行为。

2021年8月12日,珠海市中级人民法院发布了针对中国绿发会提起的“电蚯蚓第一案”的一审判决书,三家售卖电蚯蚓机的公司因出售猎捕工具,被判赔偿159万元的生态环境损失费用。

专家担心,某些种类的野生蚯蚓未来几年可能面临灭绝,这对生态的破坏或许是不可逆的。

为此,农业农村部等多部门联合印发《关于加强野生蚯蚓保护 改善土壤生态环境的通知》,部署各地核实整治在农田、森林、湿地、草原及自然保护地等区域电捕野生蚯蚓,以及非法收购、加工野生蚯蚓问题。

制药能否找到野生地龙替代品

收购的野生蚯蚓,大多流向了各地药厂。“药厂主要提取蚯蚓里面的蚓激酶,每公斤能卖到20多万元。”蚯蚓养殖场工作人员陈杰介绍,随着高血压和心脑血管疾病越来越年轻化,对蚓激酶的需求量也会越来越大。

据中国药用蚯蚓数据显示,2010年,蚯蚓需求量达到400吨,2020年增长到675吨。业内人士称,药用蚯蚓需求量2025年前后或将突破1000吨。

我国目前还没有法律法规对药厂大量使用野生蚯蚓的行为进行规范。北京工业大学文法学部法律系主任谭柏平认为,野生蚯蚓的药用价值从古到今都有市场需求,但我们不能因此“竭泽而渔”,“最好的方法还是鼓励农户去养殖,取得相关许可后开办养殖场,电击蚯蚓是不可持续的。药厂在使用蚯蚓入药时,也一定要查清来源,食药监部门也要加强监管,确保蚯蚓的来源要正当。”

成都华希昆虫博物馆馆长赵力指出,养殖蚯蚓和野生蚯蚓的药用价值其实并无不同,且从某些方面来说,利用人工养殖的方式,可以控制蚯蚓种类,繁殖适合制成干品的蚯蚓,“通过人工饲养繁殖,是可以保护野外蚯蚓的,要用发展的方式解决保护的问题。”

孙振钧等专家建议,可以尝试将人工养殖的“大平二号”蚯蚓,列入《中国药典》,纳入中药材目录,打破野生蚯蚓过度捕猎造成的恶性循环,包括对土壤与生态的破坏。此外,目前法律法规对野生蚯蚓的保护尚处滞后状态,他们建议,采取加快立法、动态调整野生动物名录、加大公益诉讼力度等措施,保护野生蚯蚓。

今年中央一号文件明确提出“严厉打击电蚯蚓”,说明我国对这一行为越发重视。中国农业大学土地科学与技术学院教授孔祥斌认为,这意味着国家更加重视耕地的生物特性、农业发展与生物多样性的关系,以及土壤在微观层面的优化,保护耕地健康的时代即将到来,“试想,在一片农田里,如果连蚯蚓都活不下去,那这地上产的粮食,还能健康吗?”