泺口镇迎来“高光时刻”

——济南黄河故事⑩

齐鲁晚报 2023年03月02日

□雍小雅

清光绪二十五年(1899),一位28岁的桓台青年和大哥一起来到黄河边的泺口,最初他们与人合办粮栈,继而独资创办公聚合粮栈,赚得第一桶金后,又进军面粉、纺纱业。这位桓台青年就是济南工商界的传奇人物苗杏村。至今,关于他的创业故事还在济南坊间流传。

从清末到民初,数不清的外地人像苗杏村一样来到泺口,从学徒、搬运工做起,历经艰苦创业,成为小老板、大老板。而泺口,之所以能成为他们实现梦想的起步区,则因为其得天独厚的航运之利。

泺口,因地处泺水入济水处而得名。早在北魏地理学家郦道元所著《水经注》中便有记载。金元明至清中期,依仗大清河的航运之利,泺口商贸兴盛,素称“巨镇”。据记载,明代泺口镇位于大清河北岸,对岸称“泺口南岸”。清代,泺口镇因河而南北对分,分别称“泺口镇河南”和“泺口镇河北”,嘉庆年间,鹿松林《泺口春日》诗作中有“千家分两岸,一水在中央”之妙语。咸丰五年(1855),黄河改道夺大清河入海后,泺口两岸备受水患。光绪十六年(1890),山东巡抚张曜将泺口险工修成石坝,方解河患。从晚清起,泺口南岸逐渐发展为泺口镇主城区,时称“南泺口”,北岸则逐渐成为附属,称“北泺口”。

大清河时期,泺口为大清河运盐一大总汇。清光绪二十一年(1895),黄水淹没利津永阜盐场,此后,海盐改由羊角沟小清河运至历城县黄台桥。此重大变故后,并未动摇泺口的航运地位。因为运抵黄台桥的盐,还得运到泺口盐垣,再经黄河转运到各地。光绪三十二年(1906),自黄台桥通往泺口的清泺铁路建成,两河联运更有了便捷通道。黄河夺大清河之后,河道运力提升,往来船只数量增多、载货量增大。民国时期的泺口大盐划(船型之一),大者长25米,宽4米,可载货30吨。下航时顺风顺水每日行230里,无风行五六十里,上航顺风顺水每日能行百里。

泺口是黄河山东段装卸量最大的港口。山东黄河的水运货物集散以泺口为中心,沿黄各县由水路运送的农副产品,几乎全在泺口卸载,再发送济南城或沿津浦、胶济铁路运往各地。各县所需的物品,亦由泺口装船运达。泺口沿岸泊船之地长三四里,自西而东,分称上、中、下三关。1933—1937年,为山东黄河船业最盛时期,黄河山东段有三千余船只来往运输,泺口全年进出装卸货物船只计2万余艘次。

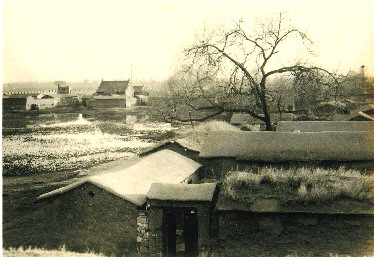

1937年前,水铁联运催生了泺口镇的繁荣。当时,泺口镇有居民四千余户,周围有周长8里的城墙,城内设公安分局、水上警察署、斗捐局、河务分局、官船局、盐运局、邮政局、电报局等各种公署及服务机构,市面繁荣,店铺约有150家,其中,进行大宗粮食买卖与转运的粮栈十余家。1937年版《中国通邮地方物产志》一书,收录泺口镇商号63家,其中,经营米麦杂粮者29家,经营盐酱油醋者19家(泺口醋年销量24万公斤),林矿制造品5家,金融及其他商号10家。以商号总量而论,当时泺口镇堪称“山东第一镇”。

(本文选自济南市档案馆编《照片里的黄河故事》一书,山东齐鲁音像出版有限公司,2022年11月出版)

清光绪二十五年(1899),一位28岁的桓台青年和大哥一起来到黄河边的泺口,最初他们与人合办粮栈,继而独资创办公聚合粮栈,赚得第一桶金后,又进军面粉、纺纱业。这位桓台青年就是济南工商界的传奇人物苗杏村。至今,关于他的创业故事还在济南坊间流传。

从清末到民初,数不清的外地人像苗杏村一样来到泺口,从学徒、搬运工做起,历经艰苦创业,成为小老板、大老板。而泺口,之所以能成为他们实现梦想的起步区,则因为其得天独厚的航运之利。

泺口,因地处泺水入济水处而得名。早在北魏地理学家郦道元所著《水经注》中便有记载。金元明至清中期,依仗大清河的航运之利,泺口商贸兴盛,素称“巨镇”。据记载,明代泺口镇位于大清河北岸,对岸称“泺口南岸”。清代,泺口镇因河而南北对分,分别称“泺口镇河南”和“泺口镇河北”,嘉庆年间,鹿松林《泺口春日》诗作中有“千家分两岸,一水在中央”之妙语。咸丰五年(1855),黄河改道夺大清河入海后,泺口两岸备受水患。光绪十六年(1890),山东巡抚张曜将泺口险工修成石坝,方解河患。从晚清起,泺口南岸逐渐发展为泺口镇主城区,时称“南泺口”,北岸则逐渐成为附属,称“北泺口”。

大清河时期,泺口为大清河运盐一大总汇。清光绪二十一年(1895),黄水淹没利津永阜盐场,此后,海盐改由羊角沟小清河运至历城县黄台桥。此重大变故后,并未动摇泺口的航运地位。因为运抵黄台桥的盐,还得运到泺口盐垣,再经黄河转运到各地。光绪三十二年(1906),自黄台桥通往泺口的清泺铁路建成,两河联运更有了便捷通道。黄河夺大清河之后,河道运力提升,往来船只数量增多、载货量增大。民国时期的泺口大盐划(船型之一),大者长25米,宽4米,可载货30吨。下航时顺风顺水每日行230里,无风行五六十里,上航顺风顺水每日能行百里。

泺口是黄河山东段装卸量最大的港口。山东黄河的水运货物集散以泺口为中心,沿黄各县由水路运送的农副产品,几乎全在泺口卸载,再发送济南城或沿津浦、胶济铁路运往各地。各县所需的物品,亦由泺口装船运达。泺口沿岸泊船之地长三四里,自西而东,分称上、中、下三关。1933—1937年,为山东黄河船业最盛时期,黄河山东段有三千余船只来往运输,泺口全年进出装卸货物船只计2万余艘次。

1937年前,水铁联运催生了泺口镇的繁荣。当时,泺口镇有居民四千余户,周围有周长8里的城墙,城内设公安分局、水上警察署、斗捐局、河务分局、官船局、盐运局、邮政局、电报局等各种公署及服务机构,市面繁荣,店铺约有150家,其中,进行大宗粮食买卖与转运的粮栈十余家。1937年版《中国通邮地方物产志》一书,收录泺口镇商号63家,其中,经营米麦杂粮者29家,经营盐酱油醋者19家(泺口醋年销量24万公斤),林矿制造品5家,金融及其他商号10家。以商号总量而论,当时泺口镇堪称“山东第一镇”。

(本文选自济南市档案馆编《照片里的黄河故事》一书,山东齐鲁音像出版有限公司,2022年11月出版)