借城而居

齐鲁晚报 2023年03月15日

□刘中才

同许多忙于生计而被迫进城的人一样,成年以后,我的生活重心像一架失去平衡的天平,潜移默化般地从农村偏移到了城市。

这种偏移没有预感,几乎是自然而然的。就像一个人的一生,从初起的呱呱坠地到垂垂老矣,整个过程像一部宏大的史书,虽然浩繁,但丝毫感受不到它的绵长。

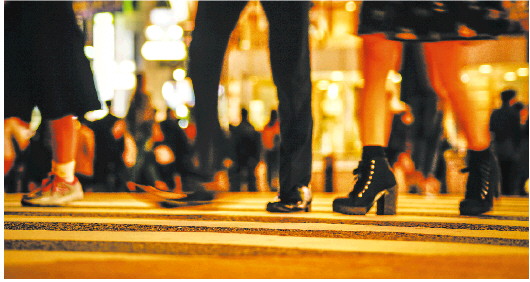

但又不得不说,城市的美好和它的瞬息万变开阔了一个农村人的生活视界,使那双紧张兮兮的眼眸里涌泛出几多期许。在城市的土地上,我们嗅到了农村未曾有过的味道,比如写字楼里飘来的油墨、浓重的几近令人窒息的车水马龙、擦肩而过的时尚男女,以及灯红酒绿的夜色里涤荡在城市上空的喧嚣或嘈杂。

初始邂逅一座城,心是甘甜的。弥散在城市里的烟火,吸引着每一个路遇此地的陌生人,不由得生发出些许感慨。但莫名其妙的,夜里睡觉总不踏实,窗外刺眼的灯光缺少黑夜的成色,楼下缭绕的音响回荡在耳边,令人久难成寐。狭小的空间里,心如同一条劈开的木柴,篱落在四处,深感六神无主。

渐渐地,伴随着时间的游移,城市成了虚名的象征。那里没有广袤的土地作为茶余饭后的谈资,没有厚实的老屋作为畅所欲言的根基。那些烟熏火燎的日子,亦缺少锅碗瓢盆作响的声音,城市让农村人的味蕾有了变化。

不过,这样的日子,熬过一冬,在时间的起伏里,会有短暂的冰雪开融。就像一株草,不管富饶或贫瘠,为了生存,必须适应陌生的环境。但扎下根来,硬生生地融入一体,又何其艰难。特别是独身一人在举目无亲的街头上游走,听着生涩难懂的方言土语,绷起的神经悬在心头,诸如此类,宛若鳞次栉比的亭台楼榭,晃动在大街小巷,个中滋味实在难以言喻。

于此,深思熟虑过后,回乡成了持久的寄托。百无聊赖的日子里,远方那片植入麦苗的庄稼地总会浮现在眼前。挥舞着锄头的影子,响动的鞭花在老牛身上扬长而去,一幕幕的场景如同掠过山冈的大雁,传来一声声荡气回肠的哀思。

然而,矛盾总是会羁绊住心灵的脚步。但凡离开了农村,再想回归如初,是件很难的事情。这样的奢望,伴随着时光的流逝,愈发显得微茫。人一旦落脚在城市,故乡那片土地,只能遥遥相望。故乡的人,在各自千差万别的视界里,对一个城里人来说,又会泛起迥然不同的涟漪。

农村人在城里落脚,面子上底气十足,但骨子里缺少一份心安。总觉得城市是借来暂居的,就像租来的房子并非自己所有。尤其三五个人围炉夜话,偶然提及个人身世,一脸的尴尬瞬间涌起,一种难以掩饰的情愫扑面而来,令人茫然不知所措。

在城里,倘若没有混得风生水起,走路都会心慌,看人的眼神也是一步三回头,所谓的乡巴佬,大概就是这样。

相比城市人,农村人承载了更多的负重。城里人到乡下,农村人把他们看做是一种厌倦城市生活的小资情调,是为追逐田园风光里的山水画册而甘愿舟车劳顿;若是暂居城里的农村人重返故乡,却隐匿着难以启齿的酸楚和无奈。对于寄居在城里的农村人而言,城市是生分的,一个土生土长的农村人或许会一辈子借城而居,但思想的冲突一直挣扎在岁月深处,时不时地会涌出一丝波澜。

但人们似乎认定非要如此。千百年来,农村人连续不断地蜂拥至城市,并在顺势而生与逆流上行的冲击下,从一地迁徙到另一地,循环往复,不曾间断。岁月里,流动的城市景象代替了永恒的乡村原色,城市作为回不去故乡的城,也成了农村人最后的居所。

其实,任何人都知道,文明在一天天长大,总有一天我们会变为城市的一员,但是此刻,我们回不去故乡,却也离不开一座城。

同许多忙于生计而被迫进城的人一样,成年以后,我的生活重心像一架失去平衡的天平,潜移默化般地从农村偏移到了城市。

这种偏移没有预感,几乎是自然而然的。就像一个人的一生,从初起的呱呱坠地到垂垂老矣,整个过程像一部宏大的史书,虽然浩繁,但丝毫感受不到它的绵长。

但又不得不说,城市的美好和它的瞬息万变开阔了一个农村人的生活视界,使那双紧张兮兮的眼眸里涌泛出几多期许。在城市的土地上,我们嗅到了农村未曾有过的味道,比如写字楼里飘来的油墨、浓重的几近令人窒息的车水马龙、擦肩而过的时尚男女,以及灯红酒绿的夜色里涤荡在城市上空的喧嚣或嘈杂。

初始邂逅一座城,心是甘甜的。弥散在城市里的烟火,吸引着每一个路遇此地的陌生人,不由得生发出些许感慨。但莫名其妙的,夜里睡觉总不踏实,窗外刺眼的灯光缺少黑夜的成色,楼下缭绕的音响回荡在耳边,令人久难成寐。狭小的空间里,心如同一条劈开的木柴,篱落在四处,深感六神无主。

渐渐地,伴随着时间的游移,城市成了虚名的象征。那里没有广袤的土地作为茶余饭后的谈资,没有厚实的老屋作为畅所欲言的根基。那些烟熏火燎的日子,亦缺少锅碗瓢盆作响的声音,城市让农村人的味蕾有了变化。

不过,这样的日子,熬过一冬,在时间的起伏里,会有短暂的冰雪开融。就像一株草,不管富饶或贫瘠,为了生存,必须适应陌生的环境。但扎下根来,硬生生地融入一体,又何其艰难。特别是独身一人在举目无亲的街头上游走,听着生涩难懂的方言土语,绷起的神经悬在心头,诸如此类,宛若鳞次栉比的亭台楼榭,晃动在大街小巷,个中滋味实在难以言喻。

于此,深思熟虑过后,回乡成了持久的寄托。百无聊赖的日子里,远方那片植入麦苗的庄稼地总会浮现在眼前。挥舞着锄头的影子,响动的鞭花在老牛身上扬长而去,一幕幕的场景如同掠过山冈的大雁,传来一声声荡气回肠的哀思。

然而,矛盾总是会羁绊住心灵的脚步。但凡离开了农村,再想回归如初,是件很难的事情。这样的奢望,伴随着时光的流逝,愈发显得微茫。人一旦落脚在城市,故乡那片土地,只能遥遥相望。故乡的人,在各自千差万别的视界里,对一个城里人来说,又会泛起迥然不同的涟漪。

农村人在城里落脚,面子上底气十足,但骨子里缺少一份心安。总觉得城市是借来暂居的,就像租来的房子并非自己所有。尤其三五个人围炉夜话,偶然提及个人身世,一脸的尴尬瞬间涌起,一种难以掩饰的情愫扑面而来,令人茫然不知所措。

在城里,倘若没有混得风生水起,走路都会心慌,看人的眼神也是一步三回头,所谓的乡巴佬,大概就是这样。

相比城市人,农村人承载了更多的负重。城里人到乡下,农村人把他们看做是一种厌倦城市生活的小资情调,是为追逐田园风光里的山水画册而甘愿舟车劳顿;若是暂居城里的农村人重返故乡,却隐匿着难以启齿的酸楚和无奈。对于寄居在城里的农村人而言,城市是生分的,一个土生土长的农村人或许会一辈子借城而居,但思想的冲突一直挣扎在岁月深处,时不时地会涌出一丝波澜。

但人们似乎认定非要如此。千百年来,农村人连续不断地蜂拥至城市,并在顺势而生与逆流上行的冲击下,从一地迁徙到另一地,循环往复,不曾间断。岁月里,流动的城市景象代替了永恒的乡村原色,城市作为回不去故乡的城,也成了农村人最后的居所。

其实,任何人都知道,文明在一天天长大,总有一天我们会变为城市的一员,但是此刻,我们回不去故乡,却也离不开一座城。