极光:我是颜色不一样的“花火”

齐鲁晚报 2023年03月15日

2月26日晚,北欧国家芬兰航空488航班从库萨莫飞往首都赫尔辛基途中,偏离预定航线,在空中转了一个360度圈,以便乘客有机会从舷窗观赏北极光。这种做法引发争议,有人表示赞成,有人认为威胁飞行安全。不过,更多人对“只闻其名未见其面”的极光产生好奇:极光是如何产生的?哪些地方能看到极光?它为什么会发出绚烂的光?

记者 于梅君

极光:最奇妙的天象之谜

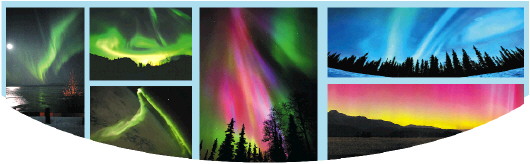

极光多姿多彩,变化万千,几乎没有哪种自然现象能与之媲美。它有时倏忽出现,犹如焰火,绽放一瞬便消失得无影无踪;有时却可辉映苍穹数小时;它有时像一条彩带,有时像一块巨大银幕,上映一场球幕电影,美轮美奂。那么,如此美妙的极光,究竟是从哪儿来的呢?

天文学家说,极光主要是太阳剧烈爆发引起的。太阳爆发,俗称太阳“打喷嚏”。所以,极光其实就是太阳打了个“大喷嚏”,喷了地球一脸五颜六色。也就是说,要想看到绚丽的极光,得先看看太阳公公的“脸色”。

太阳是太阳系的大哥大,它“发脾气”时,会喷出大量物质,包括高速运动的高能带电粒子流(太阳风)和磁场。这支“混编部队”在太阳系内横冲直撞、“大打出手”。所幸的是,地球磁场筑起一道道严密的防御网,努力保护人类。

但是,太阳磁场可以通过一种叫“磁场重联”的方式,把稳固的地磁场防御网撕开一个大口子,让太阳高能粒子一拥而入。地磁场一边继续组织防御,尽力阻挡“敌人”长驱直入,一边把那些涌入的粒子束缚住,让它们只能沿磁力线去南北磁极。

地磁场在南北极是漏斗形的,陷入漏斗陷阱的太阳高能粒子不肯轻易认输,困兽犹斗。

地球又拿出第二大防御武器——大气层。大气层中的气体分子或原子,奋不顾身与太阳粒子相撞,便产生了“电磁风暴”和“可见光”,这种在极地形成的光,在天文学上就称为“极光”。所以,绚烂的极光,其实是地球“怒怼”太阳后的焰火!

由上可见,极光的形成必备三大要素:太阳风(高能带电粒子流)、地球磁场和大气层。太阳风的强弱,是极光规模大小的先决条件。

地球磁场亦称“地磁场”。在北极附近的称为“磁北极”,在南极附近的称“磁南极”。受地磁场作用,太阳发出的高速带电粒子沿着磁场线,大约以400km/s的速度撞击地球磁场两极。所以极光常见于地球两极的高磁纬地区。在北极地区形成的叫北极光,在南极地区形成的叫南极光。

一般来讲,太阳活动高峰年,更容易出现极光。太阳黑子多时,极光的强度也明显增大。梦幻般的极光,可以说是地球磁层与电离层之间的“光之纽带”。

极光的绚丽色彩从何而来

在北极圈内的挪威,有一个不用签证就可自由出入的地方,这就是——斯瓦尔巴群岛。每年11月开始,整个群岛进入极夜,一直到次年2月才能看到太阳升起。这历时三个月的极夜,吸引着全球的游客和追星者,因为这里除了璀璨的星空,还有让人叹为观止的极光!

极光由初升到消逝,其间形状变幻莫测,色彩也时刻生变。对地球上的极光而言,绿色是最常见的颜色,红色、白色和蓝色也会时常出现。为什么极光有如此多的色彩、如此多的形态呢?

极光颜色之所以多变,其实和空气成分有很大关系。空气是由氧、氮、氢、氖、氦等气体元素组成的,在太阳风的轰炸下,不同元素的原子“牺牲”时,会激发出不同颜色的光:太阳高能粒子和氧原子撞击,便发出绿色和红色的光,和氮原子撞击,便发出紫、蓝和一些深红色的光,和氩原子相撞,则会发出蓝色的光,这些缤纷的色彩,就形成了绮丽的极光。

在我国漠河出现的放射状极光,就是这些单色光混合在一起,形成的以红色为主的七彩光柱。

此外,巨量的粒子冲撞,发生在广袤的地球大气层空间,会导致极光形态多样:如云朵般的极光片、沿磁力线方向的射线状极光芒、均匀的帐幔状极光幔……

极光的运动变化,有时稳定,有时呈连续性变化,它以天空为舞台,上下纵横成百上千公里,蔚为壮观。一次强烈或持续时间较长的极光过程,可变幻出诸多形状:时而如风吹布幕,时而如窜动的火蛇……有的在天顶(如冕状极光)游走、有的在地平线上微露(如曙光状极光),有时是单层,有时是双层甚至多层……可见,极光的颜色和形态千变万化,想全部“集齐”可不是一件容易事。

到哪里能看到神秘的极光

极光不只在地球上出现,在太阳系里,具备大气、磁场和太阳风这三个条件的其他行星,如木星、土星和水星,它们的周围也会产生极光。

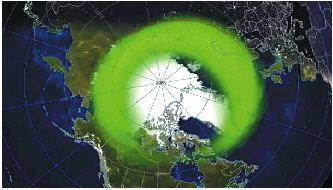

在地球上能否看到极光,与所处地磁纬度直接相关。科学观测表明,极光最常出现在南北磁纬度67°附近的两个环状带区域,分别称作北极光区和南极光区。

北半球的极光区,以阿拉斯加、北加拿大、西伯利亚、格陵兰冰岛南端与挪威北海岸为主。北极圈附近阿拉斯加的费尔班克斯,更是有“北极光首都”的美称,一年中,有超过200天的极光现象。

在地磁纬度60°~45°之间的区域称为弱极光区,包括北美、北欧主要城市,看到极光的几率比较大。

地磁纬度低于45°的区域称为微极光区,如亚洲大部、欧洲南部,看到极光的几率很小。

从极光3个区域分析,越靠近北磁极,出现极光的几率越大。如果太阳活动比较平静,一般只有高纬度可以看到极光。如果是太阳活动极大年,一些中低纬度地区也可看到极光。因此,能否看到极光,还取决于太阳活动的强弱。

就我国而言,地理位置越靠北,地磁纬度越高。漠河是中国地理纬度和地磁纬度最高的地方,最容易看到极光。

我国除漠河处在弱极光区南端外,其他地区地磁纬度都低于45°,处在微极光区。东北地区、内蒙古大部、新疆北部处在磁纬约35°以北,有大小不等的几率观测到极光。

据不完全统计,我国1956年~2015年,北极光出现次数共74次,出现极光最多的地方是黑龙江漠河,共58次,其他各地出现次数依次为呼玛8次,齐齐哈尔5次,加格达奇4次,辽宁建平、新疆阿勒泰各2次,河南商丘1次,新疆克拉玛依1次。

北极光四季都可以出现,出现最多的季节是冬季23次,春季20次,秋季18次,夏季13次。持续时间最长的一次是小兴安岭1959年7月15日(北京时间)极光,共持续4小时37分钟。持续最短的一次是漠河1984年4月14日极光,仅4分钟。出现范围最大的一次是1982年6月19日,黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西等地均观测到此次极光。

在太阳活动较强的1957年,我国东北边境的漠河和呼玛城一带出现罕见的极光:1957年3月2日晚7点左右,一团殷红灿烂的霞光突然升腾,一瞬间变成一条弧形光带,从黑龙江上空伸向大兴安岭南方。同年9月29日到9月30日夜晚,我国北纬40°以上的地区,也出现一次少见的瑰丽极光,映红了北方天空,人们争相欣赏,这也算极光的另类“巡演”了。

美丽外表下暗藏“杀机”

《山海经》中曾提到,极光是一位名叫“触龙”的神仙,形貌如一条红色的蛇:“人面蛇身,赤色,身长千里,钟山之神也。”极光因其独特的外表,在古代曾被认为是奇异天象,从而与凶吉祸福相联系,《山海经》中的“触龙”,可能是人类对极光最早的描述。

极光的背后是高能粒子,大量高能粒子注入地球,不但会造成太空中人造卫星的失灵,地面通讯、电力输运都会受到严重干扰。可以说,极光虽美,也只是太阳风暴的副产品,它带来的危害更值得我们关注。

据《河北栾城县志》记载:“清咸丰九年……秋八月癸卯夜,赤气起于西北,亘于东北,平明始灭。”其中“赤气”,指的就是红色的极光。在这起百年不遇的事件中,整个北极圈被极光照亮,人们甚至能在夜晚阅读报纸。

此次事件发生于1859年,当时电力设备还很少,对地球造成的影响,远不如20世纪之后的几次磁暴。据美国科学院估计,如果类似事件在当下发生,造成的损失将超过两万亿美元。

越绚烂的极光,对应着越强烈的地磁暴,会导致长距离输电线路产生强力电流,使整个电网的变压器同时发生故障,从而导致某些地区暂时失去电力供应。1989年,强极光出现在加拿大魁北克上空,伴随而来的地磁暴,使魁北克全省的供电系统瘫痪,600万加拿大人长达9小时无电可用。

大量带电粒子轰击地球大气,还会使短波通讯受到干扰。另外,带电粒子的轰击,加热了地球高层大气,使得大气膨胀,增加了卫星的空气阻力,使卫星高度降低,会缩短卫星寿命。

因此,了解极光,对于了解地球外层空间结构、掌握空间天气、减少太阳风暴对地球的影响,以及保障飞行器的安全等,都有着重要的意义。

看完这些,你是否对极光的美,又多了一分敬畏之心呢?

记者 于梅君

极光:最奇妙的天象之谜

极光多姿多彩,变化万千,几乎没有哪种自然现象能与之媲美。它有时倏忽出现,犹如焰火,绽放一瞬便消失得无影无踪;有时却可辉映苍穹数小时;它有时像一条彩带,有时像一块巨大银幕,上映一场球幕电影,美轮美奂。那么,如此美妙的极光,究竟是从哪儿来的呢?

天文学家说,极光主要是太阳剧烈爆发引起的。太阳爆发,俗称太阳“打喷嚏”。所以,极光其实就是太阳打了个“大喷嚏”,喷了地球一脸五颜六色。也就是说,要想看到绚丽的极光,得先看看太阳公公的“脸色”。

太阳是太阳系的大哥大,它“发脾气”时,会喷出大量物质,包括高速运动的高能带电粒子流(太阳风)和磁场。这支“混编部队”在太阳系内横冲直撞、“大打出手”。所幸的是,地球磁场筑起一道道严密的防御网,努力保护人类。

但是,太阳磁场可以通过一种叫“磁场重联”的方式,把稳固的地磁场防御网撕开一个大口子,让太阳高能粒子一拥而入。地磁场一边继续组织防御,尽力阻挡“敌人”长驱直入,一边把那些涌入的粒子束缚住,让它们只能沿磁力线去南北磁极。

地磁场在南北极是漏斗形的,陷入漏斗陷阱的太阳高能粒子不肯轻易认输,困兽犹斗。

地球又拿出第二大防御武器——大气层。大气层中的气体分子或原子,奋不顾身与太阳粒子相撞,便产生了“电磁风暴”和“可见光”,这种在极地形成的光,在天文学上就称为“极光”。所以,绚烂的极光,其实是地球“怒怼”太阳后的焰火!

由上可见,极光的形成必备三大要素:太阳风(高能带电粒子流)、地球磁场和大气层。太阳风的强弱,是极光规模大小的先决条件。

地球磁场亦称“地磁场”。在北极附近的称为“磁北极”,在南极附近的称“磁南极”。受地磁场作用,太阳发出的高速带电粒子沿着磁场线,大约以400km/s的速度撞击地球磁场两极。所以极光常见于地球两极的高磁纬地区。在北极地区形成的叫北极光,在南极地区形成的叫南极光。

一般来讲,太阳活动高峰年,更容易出现极光。太阳黑子多时,极光的强度也明显增大。梦幻般的极光,可以说是地球磁层与电离层之间的“光之纽带”。

极光的绚丽色彩从何而来

在北极圈内的挪威,有一个不用签证就可自由出入的地方,这就是——斯瓦尔巴群岛。每年11月开始,整个群岛进入极夜,一直到次年2月才能看到太阳升起。这历时三个月的极夜,吸引着全球的游客和追星者,因为这里除了璀璨的星空,还有让人叹为观止的极光!

极光由初升到消逝,其间形状变幻莫测,色彩也时刻生变。对地球上的极光而言,绿色是最常见的颜色,红色、白色和蓝色也会时常出现。为什么极光有如此多的色彩、如此多的形态呢?

极光颜色之所以多变,其实和空气成分有很大关系。空气是由氧、氮、氢、氖、氦等气体元素组成的,在太阳风的轰炸下,不同元素的原子“牺牲”时,会激发出不同颜色的光:太阳高能粒子和氧原子撞击,便发出绿色和红色的光,和氮原子撞击,便发出紫、蓝和一些深红色的光,和氩原子相撞,则会发出蓝色的光,这些缤纷的色彩,就形成了绮丽的极光。

在我国漠河出现的放射状极光,就是这些单色光混合在一起,形成的以红色为主的七彩光柱。

此外,巨量的粒子冲撞,发生在广袤的地球大气层空间,会导致极光形态多样:如云朵般的极光片、沿磁力线方向的射线状极光芒、均匀的帐幔状极光幔……

极光的运动变化,有时稳定,有时呈连续性变化,它以天空为舞台,上下纵横成百上千公里,蔚为壮观。一次强烈或持续时间较长的极光过程,可变幻出诸多形状:时而如风吹布幕,时而如窜动的火蛇……有的在天顶(如冕状极光)游走、有的在地平线上微露(如曙光状极光),有时是单层,有时是双层甚至多层……可见,极光的颜色和形态千变万化,想全部“集齐”可不是一件容易事。

到哪里能看到神秘的极光

极光不只在地球上出现,在太阳系里,具备大气、磁场和太阳风这三个条件的其他行星,如木星、土星和水星,它们的周围也会产生极光。

在地球上能否看到极光,与所处地磁纬度直接相关。科学观测表明,极光最常出现在南北磁纬度67°附近的两个环状带区域,分别称作北极光区和南极光区。

北半球的极光区,以阿拉斯加、北加拿大、西伯利亚、格陵兰冰岛南端与挪威北海岸为主。北极圈附近阿拉斯加的费尔班克斯,更是有“北极光首都”的美称,一年中,有超过200天的极光现象。

在地磁纬度60°~45°之间的区域称为弱极光区,包括北美、北欧主要城市,看到极光的几率比较大。

地磁纬度低于45°的区域称为微极光区,如亚洲大部、欧洲南部,看到极光的几率很小。

从极光3个区域分析,越靠近北磁极,出现极光的几率越大。如果太阳活动比较平静,一般只有高纬度可以看到极光。如果是太阳活动极大年,一些中低纬度地区也可看到极光。因此,能否看到极光,还取决于太阳活动的强弱。

就我国而言,地理位置越靠北,地磁纬度越高。漠河是中国地理纬度和地磁纬度最高的地方,最容易看到极光。

我国除漠河处在弱极光区南端外,其他地区地磁纬度都低于45°,处在微极光区。东北地区、内蒙古大部、新疆北部处在磁纬约35°以北,有大小不等的几率观测到极光。

据不完全统计,我国1956年~2015年,北极光出现次数共74次,出现极光最多的地方是黑龙江漠河,共58次,其他各地出现次数依次为呼玛8次,齐齐哈尔5次,加格达奇4次,辽宁建平、新疆阿勒泰各2次,河南商丘1次,新疆克拉玛依1次。

北极光四季都可以出现,出现最多的季节是冬季23次,春季20次,秋季18次,夏季13次。持续时间最长的一次是小兴安岭1959年7月15日(北京时间)极光,共持续4小时37分钟。持续最短的一次是漠河1984年4月14日极光,仅4分钟。出现范围最大的一次是1982年6月19日,黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西等地均观测到此次极光。

在太阳活动较强的1957年,我国东北边境的漠河和呼玛城一带出现罕见的极光:1957年3月2日晚7点左右,一团殷红灿烂的霞光突然升腾,一瞬间变成一条弧形光带,从黑龙江上空伸向大兴安岭南方。同年9月29日到9月30日夜晚,我国北纬40°以上的地区,也出现一次少见的瑰丽极光,映红了北方天空,人们争相欣赏,这也算极光的另类“巡演”了。

美丽外表下暗藏“杀机”

《山海经》中曾提到,极光是一位名叫“触龙”的神仙,形貌如一条红色的蛇:“人面蛇身,赤色,身长千里,钟山之神也。”极光因其独特的外表,在古代曾被认为是奇异天象,从而与凶吉祸福相联系,《山海经》中的“触龙”,可能是人类对极光最早的描述。

极光的背后是高能粒子,大量高能粒子注入地球,不但会造成太空中人造卫星的失灵,地面通讯、电力输运都会受到严重干扰。可以说,极光虽美,也只是太阳风暴的副产品,它带来的危害更值得我们关注。

据《河北栾城县志》记载:“清咸丰九年……秋八月癸卯夜,赤气起于西北,亘于东北,平明始灭。”其中“赤气”,指的就是红色的极光。在这起百年不遇的事件中,整个北极圈被极光照亮,人们甚至能在夜晚阅读报纸。

此次事件发生于1859年,当时电力设备还很少,对地球造成的影响,远不如20世纪之后的几次磁暴。据美国科学院估计,如果类似事件在当下发生,造成的损失将超过两万亿美元。

越绚烂的极光,对应着越强烈的地磁暴,会导致长距离输电线路产生强力电流,使整个电网的变压器同时发生故障,从而导致某些地区暂时失去电力供应。1989年,强极光出现在加拿大魁北克上空,伴随而来的地磁暴,使魁北克全省的供电系统瘫痪,600万加拿大人长达9小时无电可用。

大量带电粒子轰击地球大气,还会使短波通讯受到干扰。另外,带电粒子的轰击,加热了地球高层大气,使得大气膨胀,增加了卫星的空气阻力,使卫星高度降低,会缩短卫星寿命。

因此,了解极光,对于了解地球外层空间结构、掌握空间天气、减少太阳风暴对地球的影响,以及保障飞行器的安全等,都有着重要的意义。

看完这些,你是否对极光的美,又多了一分敬畏之心呢?